缺席之人与音乐,评阿根廷电影大师展

热衷于讲故事的朋友常遇到这种情况:当你看着某个人,描述她的生平时,你只是一位单方面的侦探,事实上,对方并不在场。编纂者和被改编的对象犹如一组变奏——前者越说越远,滔滔不绝,仅凭几个无名的记号就筑起一片迷宫;后者则藏身迷雾之后,磨练出高贵的忍耐力,有时,还会被新作者关进监狱,接受被错认和篡改的命运,乃至化出分身…… 当然,也有些原型会突然发动“政变”,夺回对故事的主导权,但谁又能说她们没有戴上面具呢?因此,故事总是以自创的速率,与真实的历史保持相互独立,如博尔赫斯在《恶棍列传》前言所写:“列举的事实不一致、连续性突然中断、一个人的生平压缩到两三个场景。”

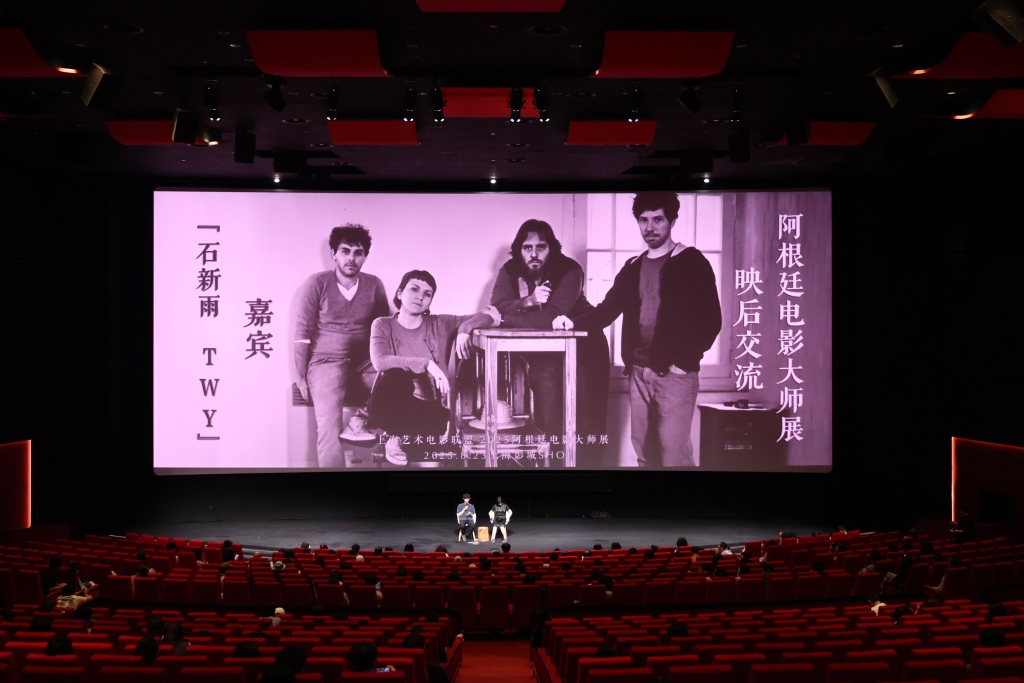

阿根廷电影大师展期间的上海影城

在刚过去的阿根廷电影大师展里,我们穿梭于各种故事、以及装载它们的容器之中。它们的作者极富“凭空捏造”的勇气,面对一个空间、一段旅程、抑或一堆按特定线索罗列的材料——即便那只是巧合,是一张失去姓名的面孔让人想起另一个没有面孔的名字——电影人都会展开坚定的漂流。

但,具体的创作方法天差地别:同为马里亚诺·利纳斯的作品,《海滩度假胜地》是本海滨故事集,各个岛屿、岛上的神秘建筑都被视为生命体。利纳斯用不同的文体来书写它们,编织沙滩和人群的规律,从最有趣的角度捕捉即兴的演员;他也拜访隐居者、当地的多面艺术家,他们为电影人构造了冒险的隧道,并与其共同创作,用音乐般的排比,用一串带着风的笑来拍打事物间的距离。《科西尼演唱布隆伯格和马西尔》则从歌词和歌曲形象中延伸出丰富的词源学,导演利纳斯、摄影门迪拉哈苏、歌者达卡尔组成了三人组,与一百年前创作专辑的三人互为镜像,基于不同曲目展开想象、辩论,以及言语的决斗。这些探戈中的短诗在凝练的词句中,留下一个个故事恰好的轮廓,同时也遗留出大小不一的孔洞、被模糊的姓名、时空的坐标,待由电影人们去探索。

在这些影片中,观众很快能寻找到一个共同的元素,即缺席之人的存在,而追寻的方式则是讲述(复述)、旅行以及奏乐。在《玫瑰角的汉子》(1962)和《罗绍拉在十点钟》(1958)这两部经典作品中,有一些特定角色始终“活”在他人的等待中,死神为双方都布下了帘幕,但二者保留神秘感的方式有显著的不同。雷内·穆吉卡对博尔赫斯短篇的改编,比马里奥·索菲奇的卡罗尔·里德式仿作走得更远,即走到了影史的源头,用近乎卢米埃尔影片的作风,拍摄了20世纪初期布宜诺斯艾利斯的风俗(博尔赫斯称原作短篇受到了约瑟夫·冯·斯登堡早期影片的影响,而电影观众显然也能看到布努埃尔和让·雷诺阿的影子)。电影为那篇短小的文字所加入的,并非更多的情节曲折,而是一连串对游戏的刻画,如观看拔河比赛一般,体现在那些舞步停顿或决斗之前的张力之中,不仅接近了原作者的虚构作品,还有他就自己生活的城市所写下的“纪实”文字,其内容并不比前者缺少戏剧性。

电影乐于迈入岔路寻找宝藏,而非人物的原貌,除了作为叙述者的“乌拉圭人”,男性角色因彼此相像而造成“脸盲”(像博尔赫斯笔下的痞子与硬汉),恰如那面孔被遮住的死者,也恰如节日发出的请柬,决斗的面纱平等地笼罩每个人,只留下他们走路时的下半身。当镜头对着地面,持续地拍摄脚步,身份的残缺和流动便也成为了必然。沿着关于缺席之人的脉络,我们也能看到《无头的女人》中被镜头切割的中产白人身体,卢奎西亚·马特尔借此建构了她关于阶级和种族关系的阴郁寓言,关于那些无法被看不见的,被殖民主义杀死的男孩们。联想《玫瑰角》第一卷中因原素材丢失而造成的画面黑暗,意外地令我们更加着迷于其身份混淆的谜团,马特尔的黑暗如一个死循环一样溢向四面八方:女主角的卷发丝遮盖了焦虑的面容,洒落在车窗的雨滴则将现实淹没。

《罗绍拉在十点钟》则多少称得上是编剧意志的产物,它将角色们置于封闭的群戏中,用一种入侵的姿态打探,并曝光她们的秘密,个体的视角因此被掩埋。尽管影片也提出了一个充满潜力的叙事悖论,即我们对一位陌生人的想象,能分裂出完全不可思议的差异读解,但这种可能性要等到真正的现代电影到来,才能得到充分释放。半个世纪后,《迷雾中的她》(2022)被我们视作对《罗绍拉》的修正:劳拉·西塔雷拉从未将场景切割成几个死角、再使其相互反转,而是让侦查者面对镜头之外的不可见,让她们握着仅有的线索,得出种种不严谨、甚至不成立的推导,却从中开辟出自主的航线。当罗绍拉沦为悬疑剧的烟雾弹时,《迷雾中的她》让想象者和“不在场者”成为一对对主体,如同一次叠化形成的嫁接:一位坐着的业余侦探,向另外一位分享调查过程,还有一位在镜头(场景)中跋涉的女性,她们都组织着想象的脚步,而当一位侦探试图寻找消失在时间中的名字时,她也必须亲自走进那消失的时间中,届时她也将从当下离去,化为谜团本身。劳拉的故事将读者纳入书本之中,成为故事的身体。

同样,在对《卖火柴的小女孩》的改编中,电影人意识到,没有什么“标准”的小女孩能再现这一形象,更重要的则是呈现听故事人的模样,因此有必要将这一世界上最著名的故事一而再地复述。从让·雷诺阿的默片、赫尔穆特·拉亨曼的歌剧,到阿列霍·莫吉兰斯基的《卖火柴的小女孩》(2017),这些作者做的无非都是找到一群“变奏”,如莫吉兰斯基自述的那样,去找到各种“卖火柴的小女孩”:无论是年迈的钢琴家玛格丽塔·费尔南德兹、英年早逝的舒伯特、亦或是布列松的《驴子巴特萨》。而当作者们无法改动一个音乐厅,他们便将这出阶级寓言从剧场中搬离,摊开一张白纸进行想象。这部简陋的电影并无打光,那些关于歌剧形式的讨论发生在公园棋桌旁,在空无一物的白墙前,演员调动自己的肢体,如乐手摩擦她珍贵的乐器,她勾勒出一切遥远而在场的事物。然而当黄昏时,有位名叫克莱奥的女孩脸上洒落了一小块光斑,你知道,电影人已经找了圣诞之夜的至福。

利纳斯、门迪拉哈苏、莫吉兰斯基与西塔雷拉组成了潘佩罗小组,也正是这四位在当下的独立电影中,践行了安徒生童话中贫穷的理想:“让我点燃一支火柴,为了继续看到美丽的事物”——这即是说,再微小的东西也能被拾起,作为拍摄电影的材料。为此,利纳斯和门迪拉哈苏发现了“废片”的喜剧性,西塔雷拉从旧书籍中挖出暗道,而莫吉兰斯基的《卖火柴的小女孩》则将安徒生“变形”至布列松,又借用他书写另一种童年的祝福。《驴子巴特萨》的开场,是电影史上最快过去的童年,每一颗镜头的飞逝和省略里,昙花一现的火光都在濒临熄灭。但莫吉兰斯基用克莱奥的眼睛“剪辑”了这一开场,又借着一次家庭野餐将其翻拍,他坚毅地“背叛”了布列松的悲观主义:黑白变成了彩色,舒伯特忧郁的小行板变成了巴赫的C大调前奏曲,如同第一次识出乐谱一样,他将这段场景献给他的孩子。

本文图片由上海影城提供

从《卖火柴的小女孩》、《科西尼》到《最后探戈》,音乐无疑串起了影展的脉络,正如《迷雾中的她》将谜团与电台等声音媒介相连;最诗意的时刻则发生在《玫瑰角》的头尾,尸体随着黑马的驶过倒在街头,歌者则吟游于画外,淡然地将故事编作歌谣,既昭示了我们眼前所见的无非是一出出晦涩的传奇,也证明了音乐、文学与电影在这些作品中,与“口述”这一传统密不可分的连结。这些电影无疑是属于说书人的,也是属于每一位读者/观者之间的无形连接,在一次次的交换中,每一本书都能够携带它的风景,而想象者将凭自身的勇气,从另一幅巨大的系统里出逃。

相关文章

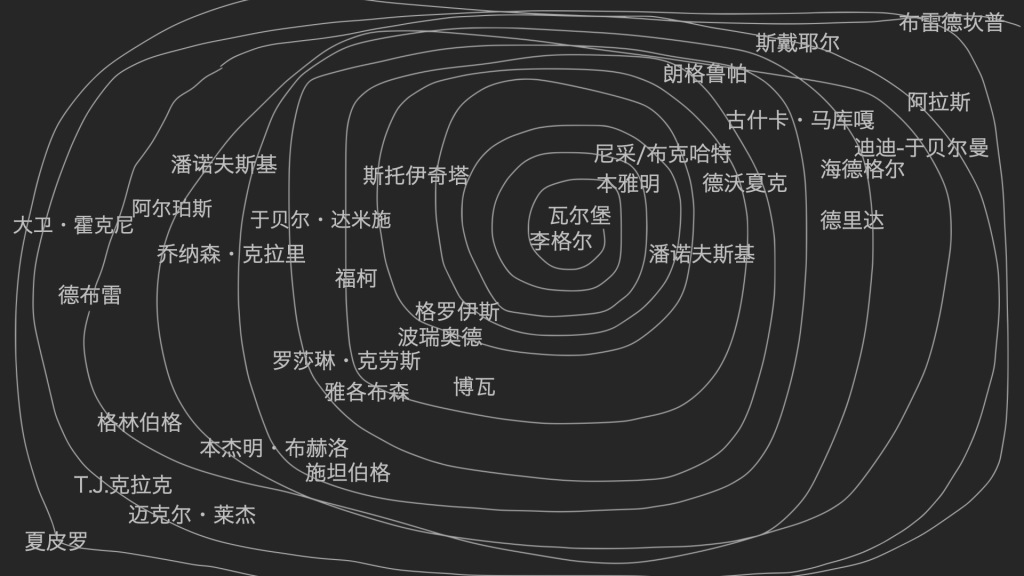

VR技术加持,林徽因的建筑故事入围威尼斯电影节

《剑网3》改编舞台剧《曲云传》上海加演一场

重庆一高校被指变相强制办理校园电话卡,学校、移动公司均否认

习近平会见马尔代夫总统穆伊兹

鲁明军谈艺术力与艺术史的野蛮主义

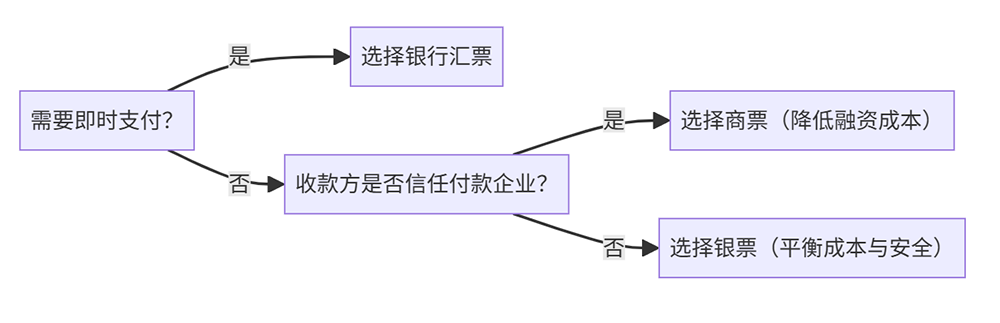

易混淆的票据概念:银行汇票不是银票、商业汇票不只商票

孝感通报西大渠成“黑水河”主要受干旱影响,爆料博主:此前已有水环境综合治理项目立项

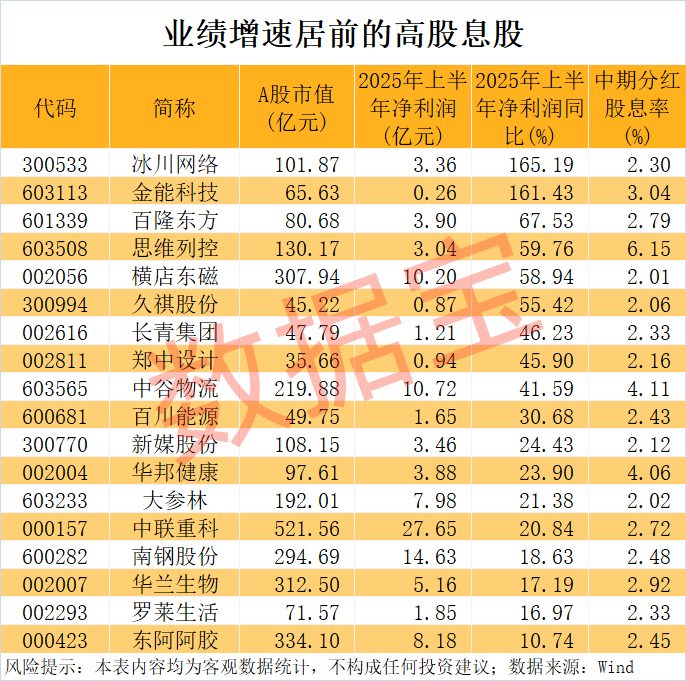

7142.28%,现金分红比例最高是它! 稀缺,高股息+高增长股出炉

专家学者共议“弘扬伟大抗战精神,讲好新时代中国与世界故事”

体坛联播|姆巴佩连场进球遭VAR终结,林书豪社媒自宣退役

“起诉胖东来免费筷子无标签”账号已不见,天津一律所辟谣代理此案

连续三年客场不敌成都蓉城,海港两轮不胜争冠前景不容乐观

一周展讯|想看西夏文物与丰子恺画作的得抓紧了

关于约会的一切,导演杰诺维塞亲临上海当“顾问”

民航暑运旅客运输量预计1.47亿人次

明年在纽约,一次看全拉斐尔的罕见机会

经济日报:十年跨入智能社会,你准备好了吗

最低3.36%,上海部分存量二套房利率可以申请调低

高温天店铺门口频现 “空调雨”,如何多方协作解难题?

大学2025|对话陈润生院士:科学发展是不断交叉融合的过程

- 万华化学一季度“量增价跌”,净利30.82亿同比降逾两成

- 中央保密办(国家保密局)发布保密公益宣传片《指尖的守护》

- 华勤技术回应H20政策调整:产业链已做充分准备,预计年营收维持20%以上增长

- 《还有明天》的元叙事:告别“很久很久以前”,书写新的故事

- 《宋缂丝富贵长春轴》领衔清宫旧藏缂绣特展

- 上海浦东法院两年受理涉民企知识产权案件8984件,总标的超27亿元

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯