75年石油史诗:从12万吨到“三个1亿吨”的中国答卷

2025年9月25日,中国石油75岁了。

75年前,全国只有四个投入开发的油田,原油年产量仅12万吨。5.4亿中国人,人均占有石油资源仅22毫升。因为缺油,城市公共汽车只能背着煤气包上路。因为缺少炼化条件,中国最大的城市也要排长队买“的确良”衣服。

为实现中国石油工业自立自强,以“铁人”王进喜为代表的第一代石油人,践行“宁肯少活20年,拼命也要拿下大油田”的誓言,将“我为祖国献石油”的使命和信念刻进骨髓、融入血脉,铸就了以“三老四严、苦干实干”为核心的石油精神和大庆精神铁人精神,激励一代又一代石油人将能源报国的旗帜,插遍神州大地。

中国石油职工风采。中国石油供图

如今,中国石油形成了国内原油产量、国内天然气产量当量和海外油气权益产量当量“三个1亿吨”的生产格局并巩固发展,有力地夯实了国家能源安全基石。

现在的中国石油炼厂,早已不满足于生产出催化剂、“的确良”,而是能产出全球最高等级低硫船用燃料油等前沿高端产品。中国石油炼化技术已经实现从跟跑、并跑到领跑的跨越。据国际机构对化工企业排名,中国石油由2020年的第十三位跃升至2024年的第四位,炼油能力达到全球第二,乙烯产能位列全球第五。

此外,40万公里“能源动脉”,穿越戈壁大漠、跨越江河湖海,“八三”管道联通千里,西气东输横贯神州,让“中国速度”“中国制造”畅行无阻,让亿万家庭炊暖无忧。

进入新时代,中国石油以更加积极的姿态走向世界。当“一带一路”倡议的号角吹响,中国石油带着“共商共建共享”的理念走向世界,海外五大油气合作区、四大跨国油气运输通道、三大油气运营中心完成布局,中国石油由此成为全球能源合作的价值共创者、构建人类命运共同体的力量贡献者。

夯能源之基:从12万吨到“三个1亿吨”

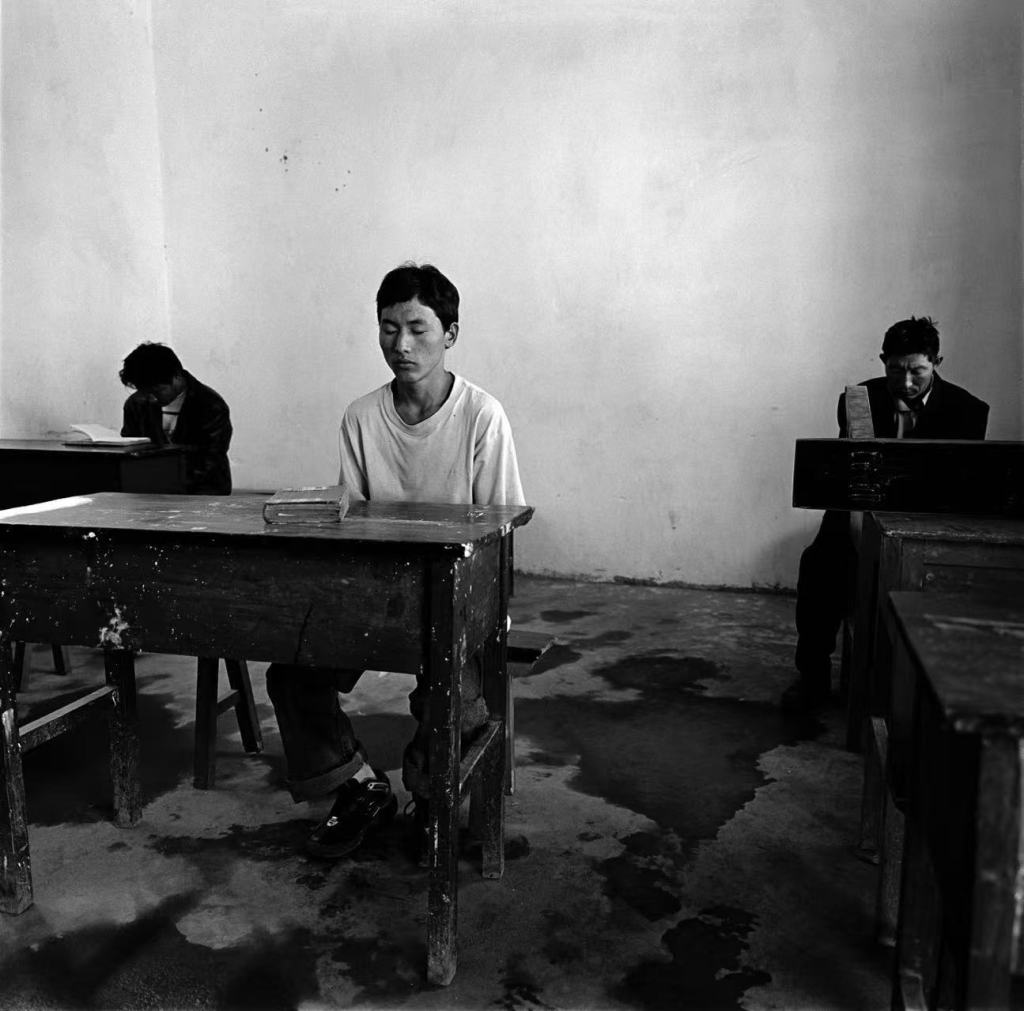

黑白的照片、头发花白的老人,还记着初代石油人筚路蓝缕的艰辛创业史。1954年春天,在西北青海,400多人带着300多峰骆驼组成石油地质勘探队,分三批挺进当时被称为“死亡禁区”的柴达木盆地。四个月后完成了《关于勘探开发柴达木盆地油气资源的报告》。一年多后,中国人在柴达木盆地发现了第一个油气田。如今青海油田已经是青海、西藏、甘肃、宁夏四省(区)重要产油、供气基地。

在东北松嫩平原,几万人参与了一场轰轰烈烈的石油大会战。他们高呼着“早日把中国石油落后的帽子甩到太平洋里去”“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”的口号,在挑战人类极限的困难情况下开展工作。1959年9月26日,随着松基三井喷射出一股黑色油流,全场人兴奋呐喊,标志着一个世界级特大型油田——大庆油田的发现。

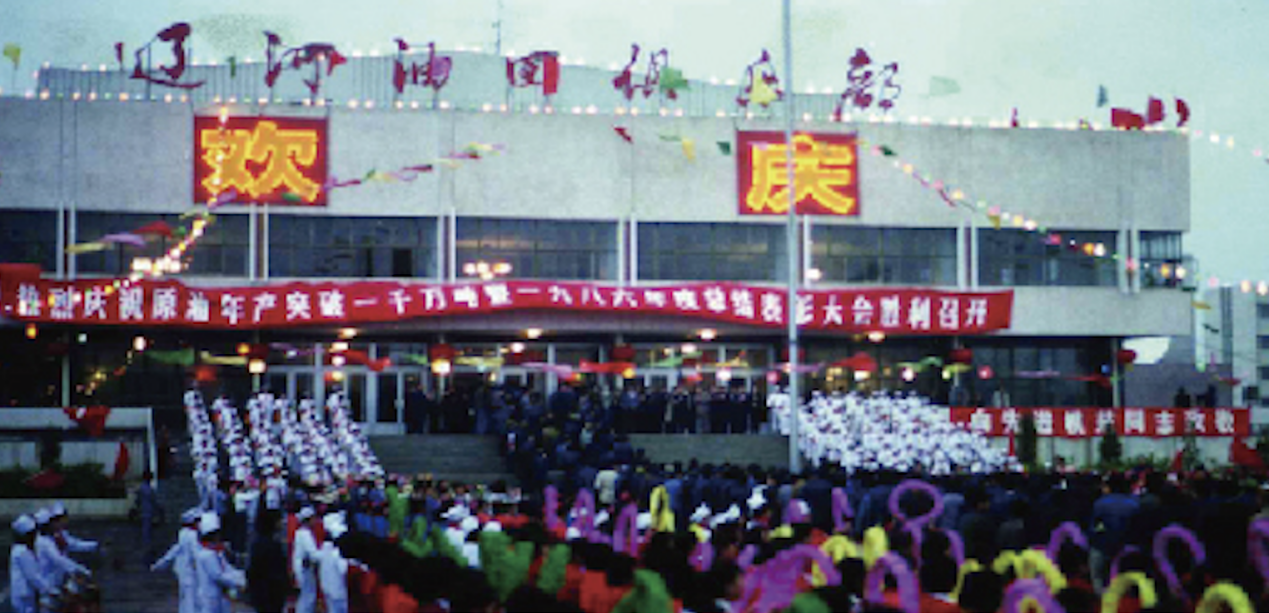

1960年3月,1万多名玉门、新疆、青海、四川等油田的石油职工和3万多名解放军转业官兵及大专院校学生,从四面八方云集大庆。中国石油供图

改革开放后,塔里木油田践行“科学技术是第一生产力”思想,开创了石油会战“新型模式”。油田通过建立开放型的科研体制,构建战略联盟、优选科研力量进行科学技术攻关,在勘探、开发、钻井等方面形成具有塔里木特色的九大配套技术。其中大多数技术在当时已达到国内领先、国际先进水平。

进入新世纪后的十余年,中国石油在勘探领域取得一批具有战略意义的重要突破,资源接替“底气”十足。一批千万吨大油气田建成投产,大批炼化基地建成,覆盖全国的油气骨干管网雏形初现;近两万座“宝石花”加油站绽放全国各地。在主营业务的带动下,服务业务得到快速发展。此外,中国石油认真履行企业社会责任,积极投身公益、参与抢险救灾。在北京奥运会、上海世博会等国家大型活动上留下浓墨重彩的一笔。

在对外开放合作方面,2008年,中国石油正式启动建设“贸易、加工、仓储、运输”四位一体的亚洲、欧洲、美洲三大海外油气运营中心。目前,中国石油已构建形成了以三大油气运营中心为核心,以北极亚马尔LNG基地、巴西深海油气基地、莫桑比克4区LNG基地、哈萨克斯坦炼化基地、中东油气合作基地、国内港口储运基地六大贸易资源基地为支撑的国际化布局,年贸易量保持在5亿吨以上。

2008年,中国石油正式启动建设“贸易、加工、仓储、运输”四位一体的亚洲、欧洲、美洲三大海外油气运营中心。图为中国石油国际事业公司在新加坡运营管理的寰宇油库。中国石油供图

今天的中国石油,已经成为我国最大的跨国经营企业。国内原油、天然气及海外权益产量当量实现“三个一亿吨”并持续巩固,2024年净利润较2020年增长3倍、全员劳动生产率接近翻番,经济增加值连续两年突破千亿元大关,利润总额、净利润、归母净利润保持央企首位,连续15年跻身《财富》世界 500强前六位。

未来的中国石油,已擘画好战略路径:从2021年到2035年为第一阶段,2025年基本实现高质量发展,筑牢世界一流企业根基;2030年全面实现高质量发展,基本建成世界一流企业;2035年建成世界一流企业。从2035年到本世纪中叶为第二阶段,全面建成基业长青的世界一流企业。

抓多元业务:从“五朵金花”到各领域开花

1971年,时任国家领导人问,中国人口众多,穿衣是个大问题,光靠种棉花不行,能不能多造一些的确良?

后来,生产任务落在了辽阳石化等企业身上。辽阳石化建设者喊出“只要骨头不散架、就要拼命建辽化”的口号,经过数年努力,于1979年生产出第一批国产的确良纤维原料。当时企业每年生产化纤原料7.4万吨,相当于430万亩棉田产量。如果将这些原料全部纺丝织成的确良,可保证当年全国人均“七尺布”。辽阳石化人便将这种“为国分忧的情怀、产业报国的行动”称为“七尺布精神”。

到了今天,中国人“缺衣少穿”的时代已成为民族记忆,推动高质量发展成为新时代经济社会发展主题。中国石油瞄准高端化、智能化、绿色化方向,向“炼化生精材”产业链中高端转型。2021年开始,先后作出《炼化业务转型升级规划》《炼化业务高质量发展规划》等重大决策部署,坚持以重点项目建设带动炼化产业布局调整,系统性推动产业竞争力增强。

2021年8月,中国石油先后建成长庆80万吨/年、塔里木60万吨/年乙烷制乙烯国家示范项目。图为独山子石化塔里木60万吨/年乙烷制乙烯装置。中国石油供图

在“减油增化”方面,中国石油取得重要进展。公司开发了茂金属聚烯烃、高熔脂聚丙烯、特种橡胶等高端化工材料,生产的锂电池隔膜原料、医用高分子材料等高附加值产品填补多项国内空白,推动从规模扩张向质量效益转型、从“燃料型”向“化工材料型”转型。

在“减油增特”方面,中国石油实现重大突破。自2022年起,公司按照“明确产品定位,做好品牌产品,突出引领作用”定位,对航空煤油和石蜡、润滑油、石油焦、沥青、低硫船用燃料油5个炼油特色产品进行了专项业务规划,逐步形成中国石油特色炼油产品的发展路线图。2022年,我国石蜡总产量居世界第一位。其中,中国石油石蜡产量达到139.6万吨,占国内总产量的80%左右。

老一辈石油人还记得“五朵金花”的故事,1962年初,石油工业部确定将流化催化裂化、催化重整、延迟焦化、尿素脱蜡、炼油催化剂和添加剂5项技术列为重点攻关项目。恰好当时有一部《五朵金花》电影走红。原石油工业部副部长刘放便提议将这5项攻关技术称为“五朵金花”。

60多年后,“金花”在各个业务领域绽放。近年来,陆相页岩油地质理论与勘探开发技术、万米深井技术、CCUS 全产业链技术、气相法聚烯烃弹性体技术、百万吨级乙烷制乙烯成套技术、大型柴油吸附制芳烃原料及芳烃下游利用技术、绿氢制备储运技术等一批原创性、引领性成果相继涌现;并成功研发了具有国际水平的1.2万米自动化钻机、“长龙号”智能钻井系统、3000米水深海洋节点仪器等一批“国之重器”。

实现24小时跨时区交易,进一步推动全球资源优化配置与区域市场深度渗透,形成覆盖从勘探开发到终端市场全产业链的贸易网络与资源保障体系。图为新加坡寰宇油库码头。中国石油供图

顺时代变革:从工业“第一包”到五大战略举措

新中国成立初,石油行业极度缺资金缺人。毛泽东批准中国人民解放军第19军57师集体转为石油工程第一师。从此中国石油人的“油魂”和人民解放军的“军魂”紧密结合在一起。在一穷二白的年代,石油师冒着严寒、酷暑、饥饿,硬是拿下了多个大油田,还培育了包括被赞誉为“永不卷刃的尖刀”的1202功勋钻井队在内的优秀队伍。

改革开放号角响彻神州后,作为新中国石油工业奠基者之一、时任国务院副总理的康世恩提出“国家能不能对石油工业部实行年产原油一亿吨包干政策”的设想。1981年,国务院决定对石油工业部实行原油产量亿吨包干政策。这是国家第一次对全国工业行业进行的重大改革,引发了石油企业内在机制的一系列深刻变革。

“大包干”调动了油田增储上产积极性。图为1986年辽河油田庆祝原油产量突破1000万吨。中国石油供图

原油产量一亿吨包干政策的实施,为我国原油稳产一亿吨以上和保持世界石油大国地位作出重大贡献。1981年到1985年,石油工业部的原油产量由10122万吨提高到12488万吨,比包干基数增长近25%。通过超产留成筹集勘探开发基金,加大了石油勘探开发的投入,大量引进国外先进技术和装备,增强了自我积累、自我改造和自我发展能力,促进石油工业企业走上良性发展道路。

进入新时代,党的二十大把“加快建设世界一流企业”作为深化国资国企改革、推动国有资本和国有企业做强做优做大的重要目标任务进行了战略部署,从国家层面进一步完善和清晰了建设世界一流企业的顶层设计。

2021年7月,中国石油把“创新”调整为公司第一战略,把“绿色低碳”纳入公司发展战略框架,形成“创新、资源、市场、国际化、绿色低碳”五大发展战略。2022年1月,中国石油提出“人才强企、提质增效、低成本发展、文化引领”四大战略举措。2025年1月,又把“数智石油”纳入战略举措,从而形成“人才强企、提质增效、低成本发展、文化引领、数智石油”五大战略举措。

随着人工智能等新技术在全球范围内引起新一轮生产力变革,中国石油专门成立集团公司新兴产业领导小组,印发实施《中国石油新兴产业发展规划(2023-2030年)》,形成非常规油气、伴生矿产资源、新能源、新材料、高端装备制造、绿色环保、数智产业七大新兴产业和深地深海能源、终极能源(可控核聚变)、合成生物学、前沿材料四大未来产业的“7+4”总体布局。

东方物探超级计算机机房。中国石油供图

一系列成就,近年来竞相涌现:在绿色低碳发展方面,中国石油绿氢点燃首个冬奥火炬,风光发电快速发展,CCUS技术达到国际领先水平,“7+4”产业落子成局,“清洁替代、战略接替、绿色转型”步步为营;在科技创新方面,中国石油从五方面一体化打造国家战略科技力量,使得陆相页岩油地质理论和技术创新取得突破,推动装备研发制造不断迭代,成功研发出“昆仑大模型”赋能数智油田。

目前,中国石油稳步推进“陆上油气资源勘探开发”等原创技术策源地建设,新设新能源、新材料5家新型研究院所,建成11个国家级重点实验室(技术创新中心、工程中心);已有3家企业入选“创建世界一流专业领军示范企业”,有7家企业入选国务院国资委“科改示范企业”。

强文化基因:从“王铁人”到铁人精神代代延传

王进喜,是每一个石油人乃至中国人都耳熟能详的名字。在20世纪60年代大庆石油会战期间,他拖着伤腿跳进泥浆池用身体搅拌泥浆,最终用3个多小时制止住井喷。“王铁人”的称号,以及他发出的“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的誓言,从此成为那个时代艰苦奋斗、无私奉献的注脚。

大庆精神由此发端,并逐渐成为中华民族精神的重要组成部分。1981年,中共中央第47号文件第一次全面、高度地概括了大庆精神的内涵。1990年,大庆精神内涵被党中央正式确立为“为国争光、为民族争气的爱国主义精神,独立自主、自力更生的艰苦创业精神,讲究科学、‘三老四严’的求实精神,胸怀全局、为国分忧的奉献精神”。由此,“爱国、创业、求实、奉献”八个字成为大庆人最鲜明的特质。

进入21世纪,中国石油发布了《企业文化建设纲要》,确立“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神,“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,以及著名的“宝石花”标识。此后,又相继确立了“我为祖国献石油”的企业核心价值观、“环保优先、安全第一、质量至上、以人为本”的企业质量健康安全环保理念和“互利共赢、合作发展”的企业国际合作理念。

2005年5月30日,中国石油成为北京2008年奥运会原油和天然气合作伙伴。中国石油供图

2021年,中国石油提出了“绿色发展、奉献能源,为客户成长增动力、为人民幸福赋新能”的价值追求。同年9月,发布新版《企业文化手册》,对此进行了系统阐述。

随着制度日益完善,企业文化也蔚然成风。最动人的精神传承,便发生在人与人之间。

2025年9月19日下午,中国石油在北京举办第三届“感动石油”人物颁奖典礼。一场年龄相差近60岁的“忘年交”对话让人印象深刻——今年90岁的吴淑华,新中国第一支“三八”女子钻井队指导员,拍着“90后”高原钻井人杨志强的肩膀说:“年轻人,干得好!”

1958年,吴淑华带领42名女工在克拉玛依戈壁滩立下“安下心、扎下根、不出油、不死心”的誓言。60余年后,年轻的杨志强和伙伴们站在青藏高原上向前辈们回应:“高原再高,勇于攀登就不高;环境再苦,敢于吃苦就不苦。”

2025年9月19日下午,中国石油在北京举办第三届“感动石油”人物颁奖典礼。中国石油供图

在今年入选的“感动石油”人物中,有勇闯“油龙”禁区、在纳米空隙中叩响陆相页岩油之门的勘探专家,他和团队实现从“0到1”的历史性突破,为用非常规油气保障国家能源安全立下汗马功劳;有躬耕修井一线27年、诊断各类油井“疑难杂症”的井下作业技能专家,他所在的工作室指导现场作业万余井次,累计创效1.8亿元;有多年深耕共聚酯、带领团队打破国外技术垄断的新材料专家,让“中国制造”在新材料领域挺起脊梁;有年近百岁的院士,投身油气勘探75载,参加10次石油大会战,一生为国家找油、为民族争气……

颁奖典礼尾声,舞台上浮现出“铁人”王进喜的全息影像。他稳步向前,嗓音掷地有声:“我听到了,我都看到了,大家干得好!有条件要上,没有条件创造条件也要上。你们打了一场新的大会战啊!石油工人干劲大,天大困难也不怕!只要这股劲在,咱们石油肯定越来越好!”

话音未落,全场掌声如潮。不少年轻石油人眼含热泪。几代石油人,一颗报国心。关于铁人的故事,代代有人续写。每一个故事都是一粒火种,点亮了中国石油精神的长河,熠熠生辉、愈燃愈亮。