掀开“公摊”的面纱(上):香港1.0版本的兴衰

【编者按】

住房“公摊”直接影响到房价中“水分”的多寡,进而影响居民购房的获得感。2021年下半年以来,房地产市场供求关系发生重大变化,买方和卖方的力量对比发生反转,唯有推动本质上更加有利于买方的变革,才有可能助推市场“止跌回稳”。辩证地看,“止跌回稳”阶段也是改革的好时机,在此时掀开“公摊”的面纱,以实用面积计价,也更容易凝聚改革共识。计价规则的改变,将挤出“公摊”中的水分,特别是开发商利用信息不对称“注入的水分”,使得单价更实,有助于改善消费者预期,快速缓解市场观望情绪。住房“公摊”是供不应求的“房荒”阶段的产物,随着“房荒”成为历史,“公摊”也将大概率成为历史。

本系列分上下两篇,上篇从历史视角切入,从香港住房“公摊”的兴衰中透视“公摊”的面纱;下篇分析“公摊”引入内地后住房面积虚胖的2.0版本,并着重比较其与香港1.0版本的异同,指出“止跌回稳”阶段是推进“公摊”改革的好时机,分析改革对购房人、开发商和政府的潜在收益;在此基础上提出渐进式推动住房“公摊”改革的建议。

以下为正文

香港“公摊”制度初心是为了降低购房门槛,让更多中低收入者得以踏入买房门槛。在市场上行期,“公摊”带来的价格幻觉助推了香港房地产的繁荣。但随着信息不对称和交易成本带来的面积虚胖的“发水楼”问题越来越严重,引起购房者普遍不满,香港“公摊”于2013年艰难终结,计价标准从建筑面积转向实际使用面积,促使住房市场价格和物业服务更加透明和公平。

一、摊整为零:“公摊”助推香港房地产业阶段性繁荣

“公摊”叠加“预售”制度(“卖楼花”),助推了香港房地产市场的阶段性繁荣,房地产业日渐成长为香港经济的支柱产业。

(一)为什么摊:高门槛与低购买力的矛盾

香港房地产业是经济社会发展的映射。二战后,随着人口快速增加、工商业恢复和对外贸易发展,居民住有所居的愿望强烈。但战争中损毁的房屋超过四分之一,住房供应跟不上,“房荒”成为社会最瞩目的焦点问题之一。

“房荒”导致房租持续攀升至战前的3-5倍,民众居住条件急剧恶化,大量市民蜗居在唐楼天台上或大街旁,城区周边搭建起大量棚屋、木屋乃至“纸皮屋”,形成了许多人口密集的木屋区,社会问题丛生。香港当局于1947年2月颁布了新的《租务管制法例》,鼓励业主修复房屋,以期遏制加租潮。租金管制要求房租不得超过战前水平,但战后新建的楼宇可以除外。新法例有效促进了香港战后地产业的恢复和发展,地价和新建楼宇的租金也急剧上升,但与之形成鲜明对照的是,楼价并未显著提高。这是因为,当时的楼房买卖参照英国,以整幢楼宇为单位,能够负担的人极为有限,主要是从上海等内地城市移居香港的富商或俗称“金山阿伯”的海外归侨。

“摊整为零”成为缓解高门槛与低购买力矛盾的底层制度创新。20世纪50年代,部分地产商开始探索新的房地产开发模式,允许“分层出售”与“分期付款”,使得普通市民也能够踏进买房门槛,房地产需求快速涌现。 “公摊”是“分层出售、分期付款”的售楼制度创新的副产品,将公共费用按比例分摊到了每一个单元。

(二)怎样摊:香港住房“公摊”的制度安排

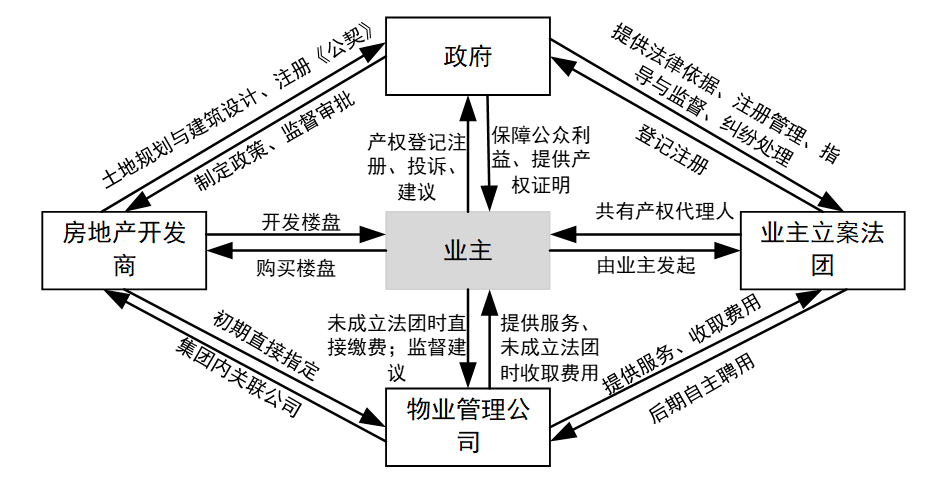

香港住房“公摊”作为分层出售的配套制度,为共享公共设施提供了便利。高层建筑形式使得开发商在有限的土地上可以建造并销售更多房子,从而提高总销售收入。在交付后,先由开发商指定集团内部或有关联的物业公司提供物业服务,拟定公契确定购房者“业权份数(undivided share)”、公用部分范围、管理费计算方式,并在土地注册处登记注册。购房者按业权份数比例确定共有产权并支付管理费用。业主成立业主立案法团之后,有权更换物业管理公司。业主立案法团是一个独立的法人组织,代表所有业主管理楼宇的公共部分,可以委任或监察物业管理公司或终止其服务合约,直接影响“公摊”区域的管理和费用分摊,权利与义务形成良性互动(图1)。

图1 香港“公摊”制度中政府、房地产开发商和业主的互动关系。资料来源:笔者根据公开资料整理。

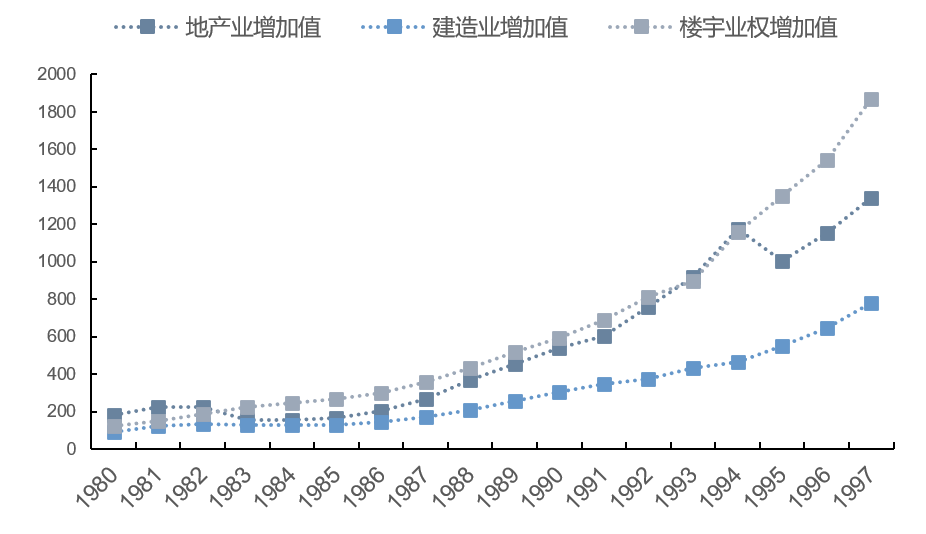

(三)客观成效:助推房地产业阶段性繁荣

“公摊”的创设,助推了20世纪后半叶香港地产业的阶段性繁荣,房地产业在香港经济中的重要性逐渐凸显。地产业增加值从1980年的182.69亿港元上升至1997年的1341.86亿港元,建造业的增加值从1980年的89.29亿港元增长到1997年的779.84亿港元,楼宇业权的增加值则从1980年的120.28亿港元增长到1997年的1868.92亿港元(图2)。

图2 香港地产业、建造业、楼宇业权增加值(1980-1997)。资料来源:香港特区政府统计处《二零零二年本地生产总值》

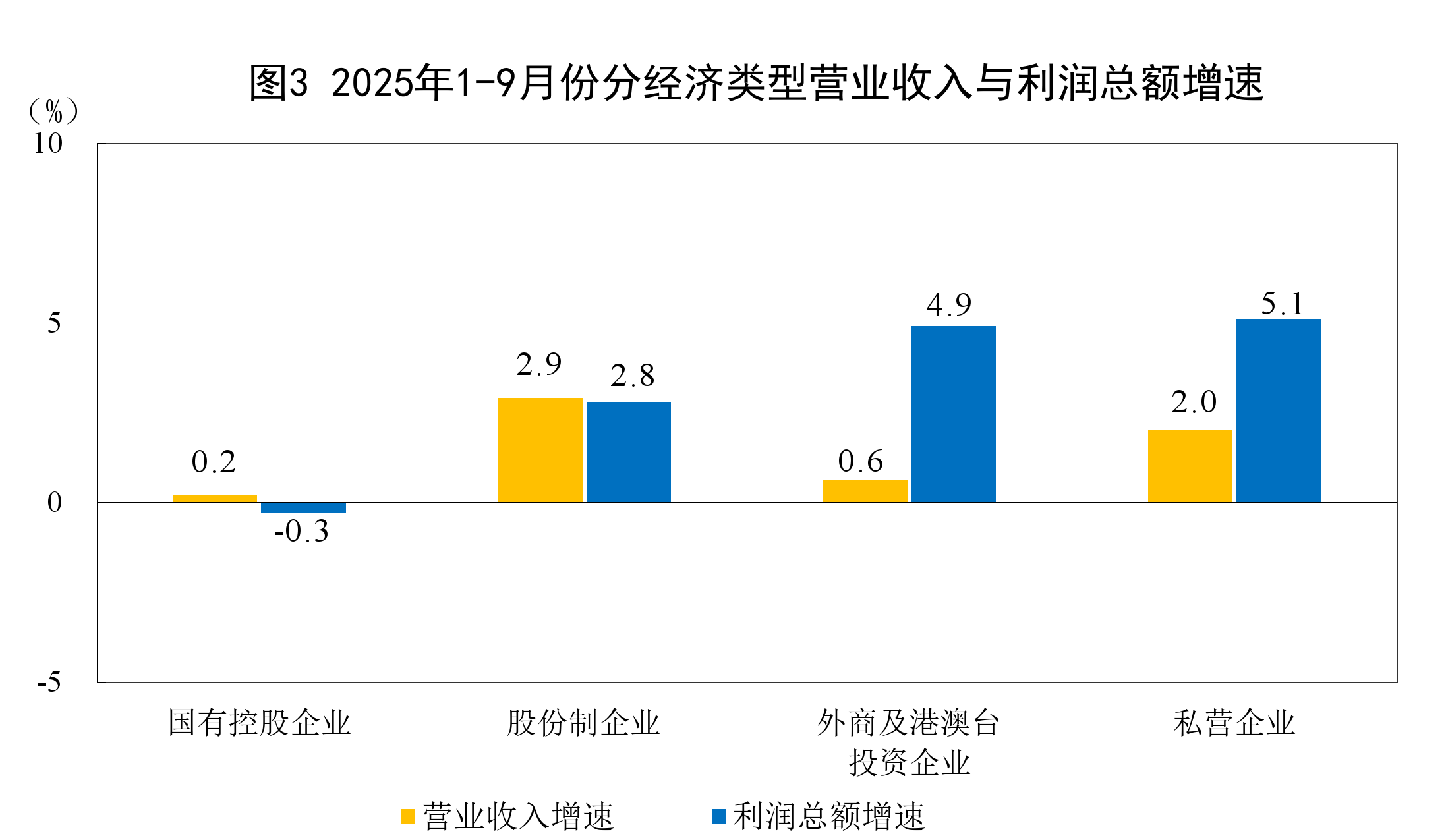

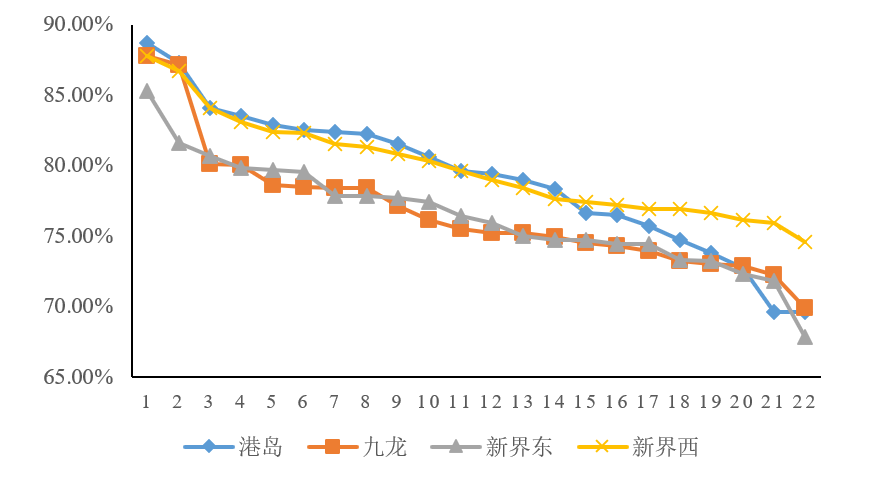

“公摊”的初衷是降低购房门槛,“价格幻觉”是“公摊”的副产品,并意外地刺激了消费者的购房热情。这是因为,消费者感受到的价格或折扣优于实际情况,可能会加速购买决策。香港“公摊”面积通常占总建筑面积的20%~30%(图3),以包含“公摊”的总面积计价要比以不包含“公摊”的实用面积计价显得更便宜,也就是说,降低了名义房价。在信息不对称的情况下,购房者被表面上“更低的单价”吸引,对房产价值做出非理性判断。以九龙塘的光辉园某住宅为例,该楼盘建于1976年,建筑面积500呎(约45平米)、实用面积411呎(约37平米),售价600万港元,按照建筑面积计算每呎单价为1 2000港元,按照实用面积算每呎单价14 599港元。觉得用“更低的单价”买到了“更大的房子”,这是房地产上行期价格幻觉的作用机制。

图3 香港部分楼盘实用率。注:横轴表示样本楼盘实用率排序。资料来源:Yahoo!财经,“‘屈’出来的实用率”

“公摊”对高密度的城市开发起到了助推作用。“公摊”机制使得公共设施如电梯、大堂、楼道等得以标准化、规模化,有效助推了高密度城市的开发,成为土地资源紧张背景下房地产市场发展的一种重要制度支撑。香港现代物业管理的雏形最早起源于战后公共住房的管理,随着香港楼宇的高层化,政府要求开发商提供专业物业管理服务,物业管理逐渐成为房地产市场不可或缺的组成部分。现代物业管理体系的发展对社区治理也产生了一定的良性影响。

二、发水楼:“公摊”膨胀及其一连串非预期后果

“公摊”面积的存在会产生信息不对称及一连串非预期后果,开发商的“注水”激励使得“公摊”逐渐走样和异化。2013年《一手住宅物业销售条例》全面实施,标志着香港“公摊”时代的艰难终结。

(一)“公摊”膨胀:信息不对称、交易成本与发水楼

“发水”这个原本用来形容海鲜贩子为鱿鱼注水以增加重量、期望获得更高售价的粤语词,恰如其分地点出了香港地产商利用信息不对称通过各种巧妙手段扩大销售面积从而提高利润的种种做法。新房“发水”问题日益严重,可用面积显著下降。

“公摊”面积的测度与核实增加了购房者的交易成本。开发商以包含公共区域的“建筑面积”作为交易和计价标准,购房者难以评估其实际使用空间。不同开发商对建筑面积的测量标准各异,导致购房者在比较不同楼盘时面临“比较困难症”,特别是预售模式下的初次购房者更是如此。入住之后,“公摊”面积的测度必然带来额外的高昂费用;即便自费测绘发现了“公摊的猫腻”,也需要花费额外成本进行维权。

信息不对称情形下,购房者通过个体努力“挤出水分”的交易成本不低,公共设施“发水”日益严重。开发商利用信息优势,扩大建筑面积的计算范围,增加可售面积,甚至将游泳池、健身房等公共设施的面积也计算在建筑面积中。

(二)香港住房“公摊”的艰难终结

20世纪80年代及90年代初期,“公摊”制度的弊端就已经显露无疑,引起了购房者严重而普遍的不满,废除“公摊”的呼声越来越高。

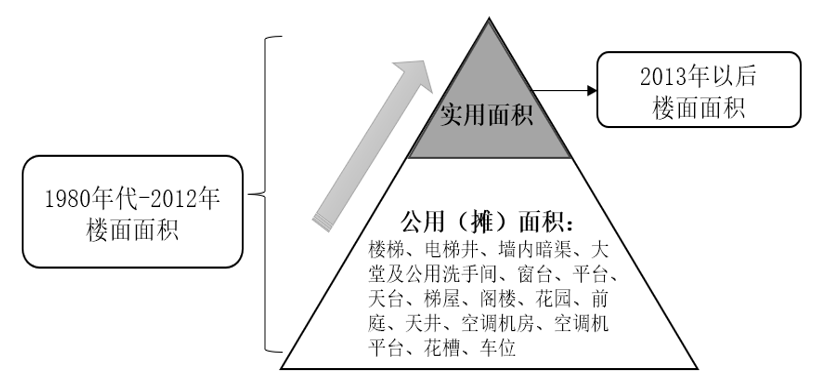

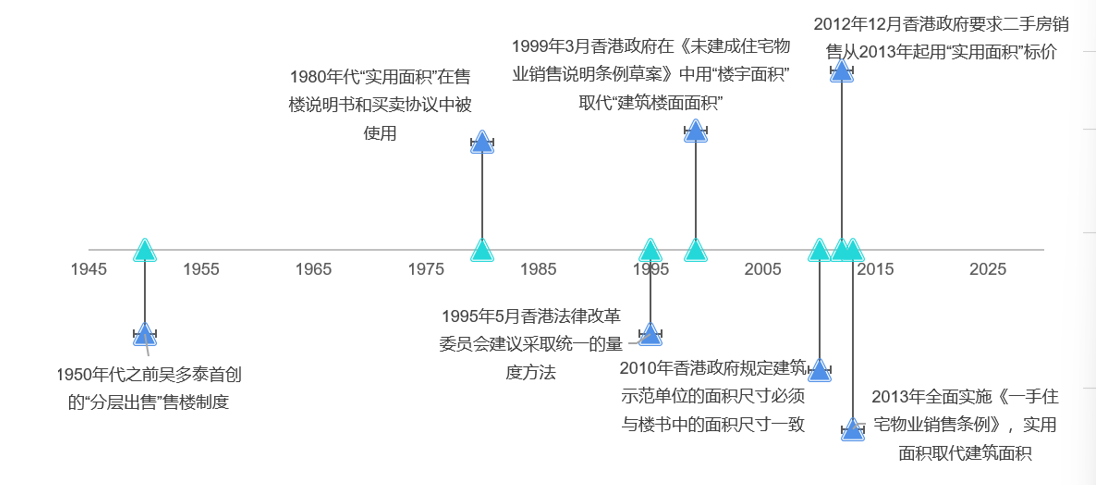

香港政府最初的政策响应是统一住宅建筑面积的度量方法和定义。1986年香港立法局会议上就有议员指出,有小单位买家投诉说有些楼宇单位实用面积只得53%。香港法律改革委员会于1995年5月发表《售楼说明研究报告书》(首份报告书),建议采取统一的量度方法衡量售楼说明书提供的住宅楼面面积,明确区分实用面积和“公摊”面积(图4)。

图4 20世纪80年代以来香港楼面面积定义的变化。资料来源:笔者根据公开资料整理

进入21世纪,进一步以实用面积取代建筑楼面面积,将“公摊”面积剔除出标价范围。2008年,香港政府当局与地产建设商会达成共识,采取统一的楼面面积表述方式,在计算统一定义的实用面积时只把主体面积及露台面积包括在内。2010年,香港政府在楼花销售方面做了一系列改革,其中就包括对实用面积的规范;同年,香港政府就规管一手私人住宅销售方面提出9项建议与另外12项规管楼盘示范单位的措施(统称“九招十二式”)。2012年12月,香港政府正式发布通告,要求二手房销售从2013年起用实用面积标价,要求地产代理在推销二手住宅时要先行提供实用面积信息,然后才可有选择性地提供相关的建筑面积数据。2013年4月全面实施的《一手住宅物业销售条例》将上述规定拓展到了新盘,实用面积取代建筑面积成为香港房地产市场的新计价标准。“公摊”计价在香港被正式废除(图5)。

图5“公摊”重要变革的时间节点。资料来源:笔者根据公开资料整理

三、实用面积叠加“公契优化”:后“公摊”时代的制度衔接与过渡

香港“公摊”制度改革对房地产市场产生了积极的影响。改革将面积计量标准从建筑面积转向实用面积,减少了信息不对称,提升了市场透明度和效率。在物业管理方面,改革增强了业主的知情权和参与权,要求物业管理公司定期披露费用支出,减少了道德风险。

(一)从建筑面积到实用面积的技术性转换

全面以实用面积计价。根据香港有关法规,2013年后的“楼面面积”即为实用面积,必须从“围封墙”外部开始计算,“围封墙”厚度也会计入住宅的楼面面积。

二手房和新房的计价衔接。香港政府在决定是否以实用面积取代建筑面积时曾征询过公众意见,绝大多数市民都赞成,反对的声音主要来自开发商和中介。开发商声称习惯使用建筑面积计价,担心新制度会引发价格混乱;房地产中介代理担心买家心理适应困难。为顺利推进计价体系的衔接,香港政府设置了10个月的适应过渡期,新房严格按照实用面积计价,二手房交易则允许实用面积计价和建筑面积计价在过渡期内并行,差饷物业署备有经过评估的所有二手房的实用面积供购房人查阅。针对市场担心的“单价上涨”进行了广泛地解释和宣传,“单价”上涨只是计价规则更实的结果,购房总价并未增加。

(二)“公契”更加透明与优化:后“公摊”时代的社区公共服务供给

1955年,蟾宫大厦建成后引入了全香港第一份大厦公契,清楚地列出大厦各单位所占土地及上盖的“业权份数”及业主的权利和义务。早年的大厦公契由开发商自行订立,其中有一些条款未能充分保障个别小业主的权益:如经理人酬金过高、由开发商或其指定的经理人永久管理、管理支出分摊不平均、外墙及公共地方的使用特权等。这些问题渐渐成为了大厦管理的核心矛盾。

取消“公摊”后,公契制度朝着更公平和透明的方向发展,费用分摊基于实用面积“由内而外”计算,住户承担的费用更合理。根据大厦公共空间的整体开支,按照大厦公契所确定各单位的“业权份数”或“管理份数”来确定每个单位及业主需要交付的物业费用,简单来说,面积愈大,所占份数愈多,每月管理费金额亦愈高。例如,如果管理公司按每呎2港元收费,单位实用面积为500呎,则每月管理费为1000港元。住户对物业管理和公共区域决策的参与度得到有效提升,拥有更多话语权;同时,因为面积更加准确,依据面积分摊的管理费用也更加合理,增强透明度,减少了住户之间的分歧与争议。

(作者龙婷玉系农业农村部农村经济研究中心助理研究员,王瑞民(通讯作者)系国务院发展研究中心市场经济研究所研究员,本文首发于《比较》第138辑,转载时有改动。本文仅代表作者个人学术观点,与所供职单位无关。)