观察|是什么让上海这家美术馆今年客流上涨260%

米勒的《拾穗者》、梵高的《阿尔勒的卧室》《自画像》等一系列西方艺术史上的经典名作在黄浦江畔展出四个多月,终于要离开上海了。

上海浦东美术馆“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”和“时代逸飞:陈逸飞回顾展”于10月26日晚落幕,浦东美术馆也将暂时闭馆至12月“图案的奇迹——卢浮宫藏品展”开幕。

获悉,在举办奥赛大展的130天中,浦东美术馆累计接待客流超百万人次,较去年同期上涨260%。回顾20多年来上海举办过的三场奥赛大展,像三个时间胶囊,留存着不同世代,同样爱“印象派”的观众。

10月26日晚10点,距离两场展览闭幕还有一小时,梵高、高更等西方艺术史名画前依旧人来人往。观众们多举起相机,专注拍下画作细节,也有与画作合影留下记忆。

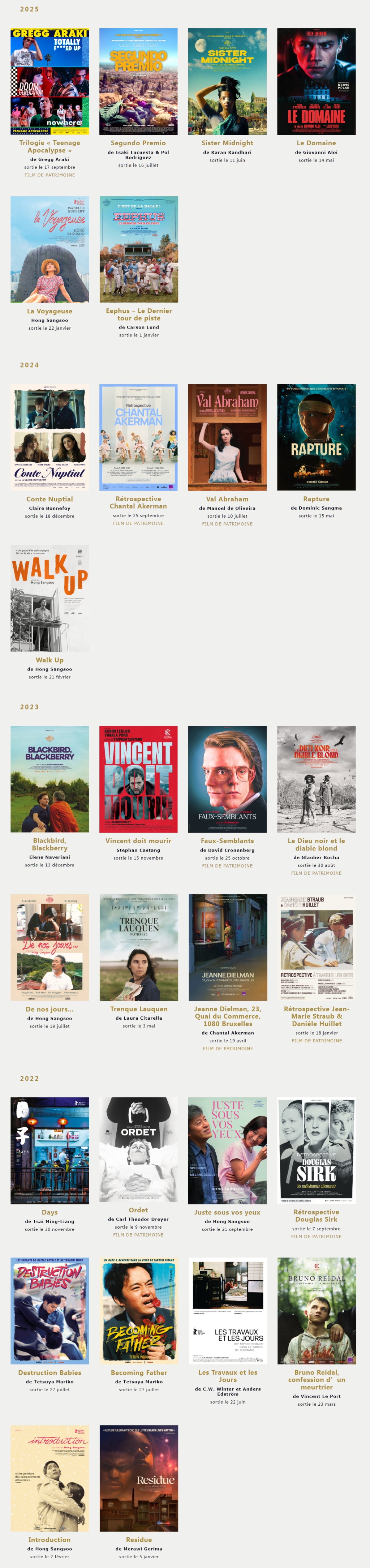

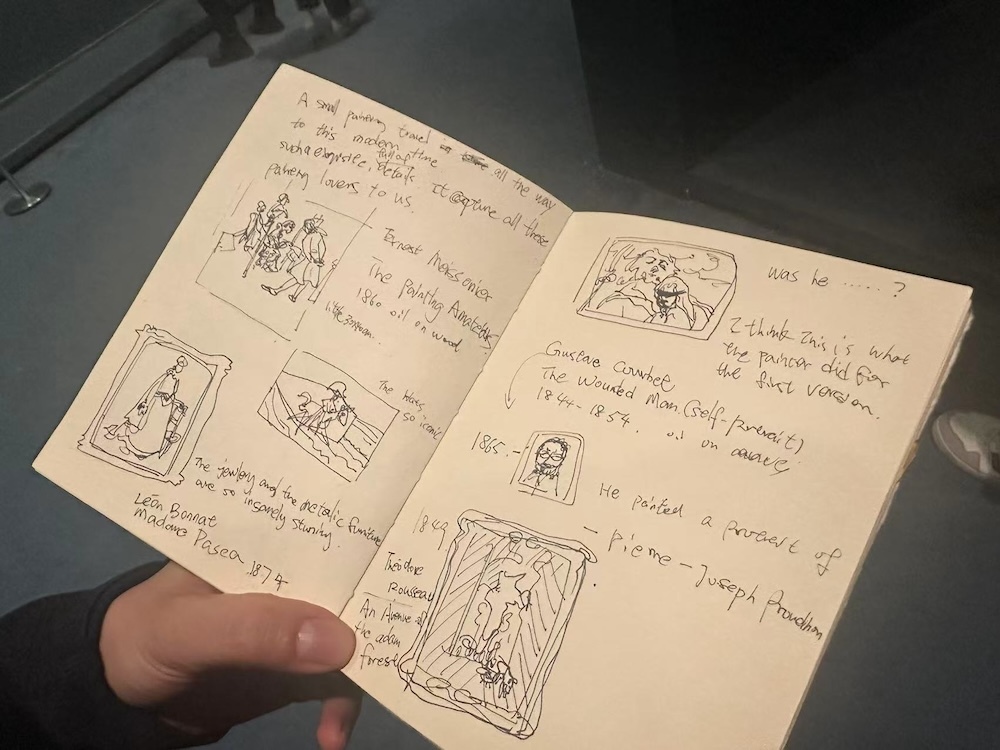

在展厅中,一位观众静静站在那里,在速写本上记录着。记者上前攀谈,她姓彭,是一位艺术创作者,来自深圳,此番来沪访友,更将参观奥赛大展列入必访行程,“我去过巴黎奥赛,这次奥赛藏品来到国内,看点还是多,总算在最后一天来看了。”她的速写本中画着对作品自己的理解。“库尔贝《受伤的男人》原本右边还画了一个女性,后来被他涂掉了。我试图把作品‘补全’。”

10月26日晚10点后,赶上“末班车”的观众围在梵高《自画像》前

来自深圳的彭小姐的速写本,对于展览作品的记录。

这位来自深圳的彭小姐,代表了一部分展览观众——“跨城看展”专业人士。但奥赛大展的受众绝不限于专业人士,不同年纪、不同背景的观众慕名而来,这让奥赛大展一开幕便是城中热门事件,周末排队成为常态。

在展览最后两月,延长开放时间至23点。在马奈的《埃米尔·左拉》等7件作品离沪前晚,甚至延时至24时闭馆。

10月26日晚的展厅

展览最后的晚上,已经没有现场票可售,但只要提前预约了票,即便超过最后入馆时间,工作人员也稍作通融。展厅内虽然人流不息,但画与画之间陈列宽松,即便是《拾穗者》《梵高的卧室》等明星展品,也只要等一会儿,还是能看到细节。

10月26日晚,《拾穗者》的观众。

“我之前在书上看到过《拾穗者》,这是第一次看原作,画中手部等细节已经不如之前古典主义作品般细致,但作品透露出寻常生活中的神性。”王女士说。她在上海工作,与朋友在最终时刻来看展,朋友因赶火车先行离开,她一个人再回头重温一遍。

这一刻的大部分观众,不如王女士悠闲。他们大多不愿分出时间接受采访,因为在有限的最后的时间,她当然只想沉浸于画中。

从开幕到闭幕,《梵高的卧室》一直“挤满”着观众

奥赛大展,见证一座城市的巨大变化

提起在上海直面西方经典艺术名迹,对于1950年代前后出生的人,最难忘的是1970年代末的“法国十九世纪农村风景画”,当时展出的作品有高更的《草垛》、雷诺阿的《河畔的尚普鲁塞》、米勒的《牧羊女》。

彼时,这是中国美术界的一件大事,也是新中国成立后,西方经典名画首次大规模在中国大陆展出。对当时在学画过程中,多只能看到模糊印刷品的画家的震撼是空前、影响也极为深远的。

1982年,“法国250周年绘画展览”再次在京沪引起轰动,当时展出了卢浮宫和凡尔赛宫收藏的从普桑到库贝特的作品,两次直面西方原作,不仅改变了过去中国对西方美术史的评判标准,也影响了一代艺术创作者,其中就包括了陈逸飞。

“时代逸飞:陈逸飞回顾展”展览现场

当年,主办方选拔陈逸飞、魏景山等十几位当时年轻油画家。在闭馆后现场原大临摹,这让他们获益良多。半个世纪后,奥赛收藏的油画珍品与陈逸飞油画作品同期展出,源自欧洲的古典主义传统如何在世纪之交被中国画家演绎,成了展览延伸出的又一个话题。

2004年底“法国印象派绘画珍品展”在上海美术馆展出,观众如织。

奥赛博物馆的藏品真正来上海则是2004年,那一年,“法国印象派绘画珍品展”在位于南京西路325号的上海美术馆举行,来自法国奥赛博物馆的51幅顶级印象派作品再次让上海观众为之着迷,那场连夜排队的画展,规模之大、艺术水准之高堪称当时中国举办西方绘画作品展览之最。

德加《舞蹈课》,布展中,参展2004年“法国印象派绘画珍品展”。

2012年,上海美术馆迁至世博会中国馆,开馆首展“米勒、库尔贝和法国自然主义”依旧是来自奥赛,这又一次印证了上海观众对于法国艺术的喜爱。米勒的《拾穗者》也在那一年首次赴华展出。

2012年11月12日,《米勒、库尔贝和法国自然主义:巴黎奥赛博物馆珍藏》在中华艺术宫布展

13年后,米勒的《拾穗者》再次来到黄浦江畔,与之同行的还有库尔贝、莫奈、马奈、德加、雷诺阿、塞尚、梵高、高更、修拉等西方艺术史中的大家作品。他们一起向中国的观众展示西方绘画从古典走向现代的变革。这也是奥赛博物馆有史以来在华规模最大的展览。

展览入口,带有旧世界范式的两件作品

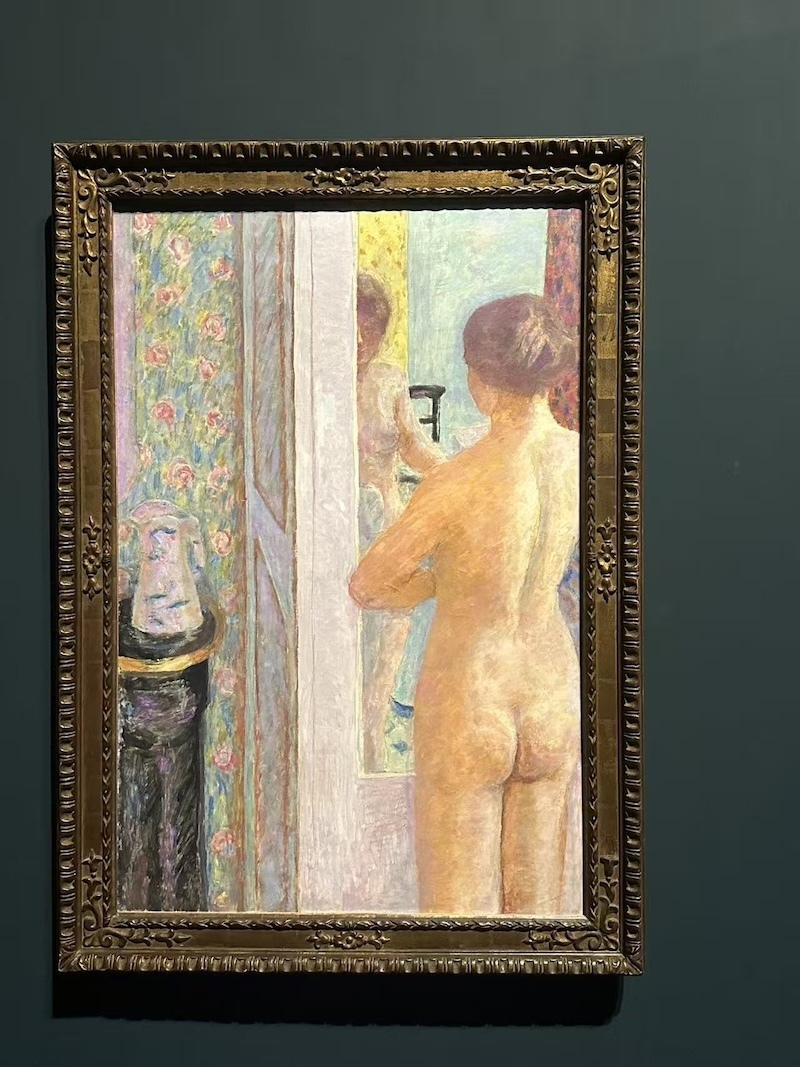

展览最后一件作品,博纳尔,《梳妆》,1914年

巧合的是,此次展览的策展人斯特凡纳·盖冈,也是当年“米勒、库尔贝和法国自然主义”的策展人。回忆13年前,自己曾走进展厅,在公众参观时漫步其中,真切感受到这些作品激发起观众的热情。他影响最深的是遇到中国老一辈艺术家,对米勒、巴斯蒂安·勒帕热等怀有深沉的热爱。

2025年5月,策展人斯特凡纳·盖冈(左一)在展览现场介绍博纳尔作品《欢愉》

在2025年的浦东美术馆,上海戏剧学院教授,全国美展金奖得主李前站在勒帕热的《干草》前依旧激动不已。据他对回忆,这件作品第三次来沪了,这也是他第三次站在原作面前(两次在上海,一次在巴黎),每一次看都能带给自己滋养。

“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”展览现场,右为勒帕热的《干草》。

在奥赛大展上,也常能偶遇当代艺术家,虽然其中很多人的创作已非架上绘画,但依旧认为,这些奥赛名作来到家门口,不能错过。“光影、构图与色彩上的探索,这种体验是书本或数字媒介难以替代的。”

相隔13年,上海这座城市显然发生了巨大的变化,上海的美术馆体系已经更为丰富、专业与国际化。观众也不局限于专业人士和艺术爱好者,在现场更多感受到了是普通观众对艺术史的熟稔与热情。

随着,这座城市如今举办的展览越来越多,引进的项目也越来越丰富,国际合作伙伴也日益增多,“跨城看展”的观众不在少数,且观众比过去更加“挑剔”了。

一场关于现代性与文化互鉴的延续

从事IT行业的马先生在“十一”假期去了巴黎奥赛博物馆,看到其中很多作品“出差”上海,赶着最后一天来上海补充巴黎未曾看到的部分。但他遗憾于7幅作品提前离开,去往东京国立西洋美术馆。

2025年10月12日晚,观众在即将离开的拉图尔的《迪堡一家》前。

据悉,这7件展品参与“奥赛博物馆印象派藏品展:室内故事”的展出,其中至少有莫奈的《路易-若阿基姆·戈迪贝尔先生的夫人》和拉图尔的《迪堡一家》两件作品不在浦东美术馆最初的展览清单中,时任奥赛博物馆主席西尔万·阿米克为了展览更为完整,强烈建议加入。他认为,加入这件莫奈早期作品,方能明晰其艺术风格的转变过程。如今,西尔万·阿米克英年早逝,令人唏嘘不已。他6月来上海时,感受到了上海这座城市对艺术的高度理解与欣赏,以及艺术在当代社会中的重要地位。

6月18日,阿米克(左二)展览现场,左一为莫奈的《路易-若阿基姆·戈迪贝尔先生的夫人》

7件展品离开后的,对作品的展板说明。

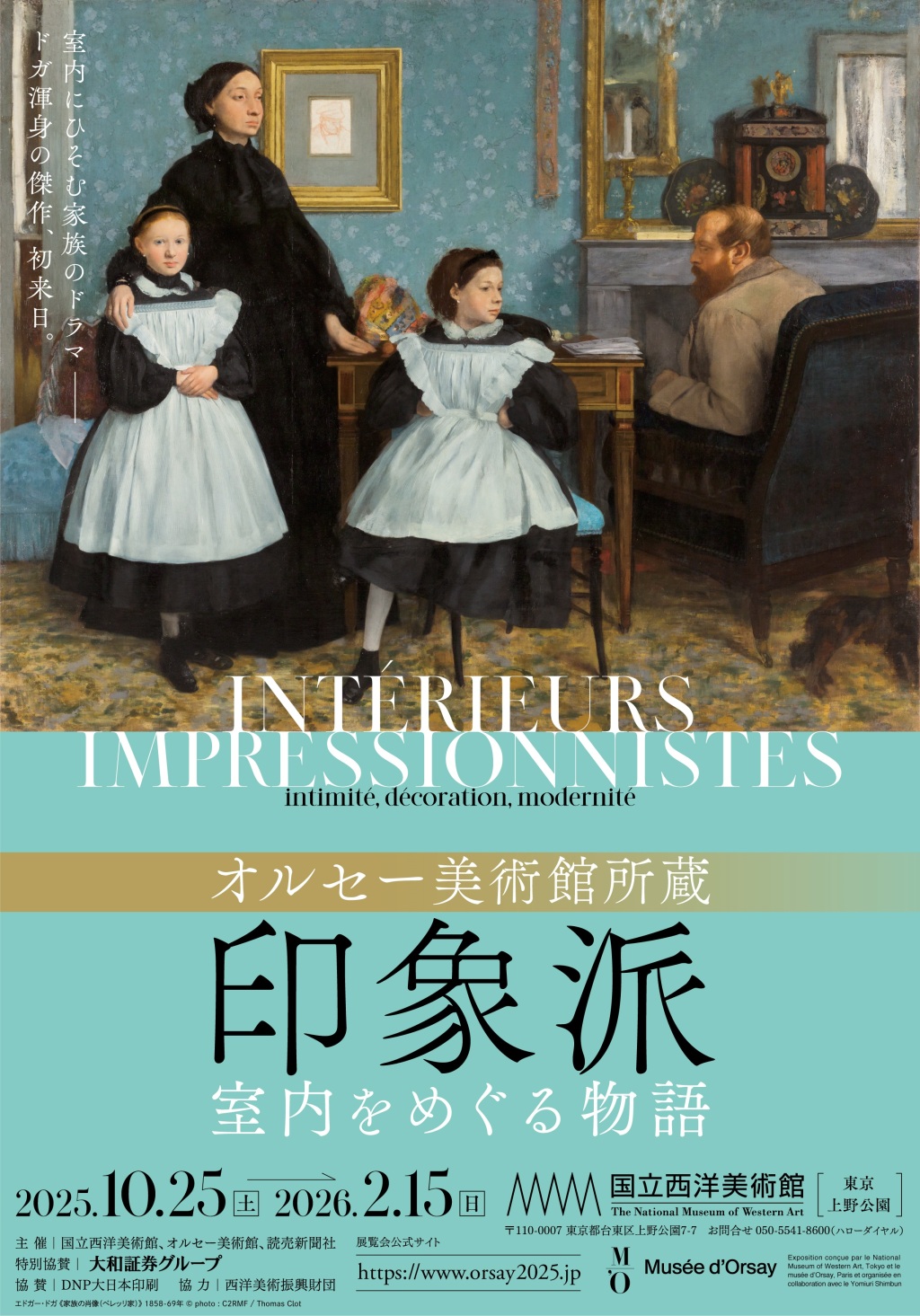

东京西洋国立美术馆的展览于10月25日开幕,曾在浦东展出的7件作品,以不同的排列组合在东京再次亮相。上海与东京的展览几乎“同步” ,从某种角度反映了上海在全球艺术版图中的地位已今非昔比。事实上,东京的展览也包括了日本本国的收藏。而上海作为“中国现代艺术的策源地”,或许也可以把自己本土艺术传统融入其中。

东京国立西洋美术馆“奥赛博物馆印象派藏品展:室内故事”展览海报。

回顾百年前的“洋画运动”,建立在康有为、陈独秀等人提出的“美术革命”基础上,最早一批留洋艺术家认为,借鉴西方写实传统,是为了弥补文人画在形体与技法上的不足,从而推动中国文化与科技的现代化。但他们并不知道,那时的西方艺术家其实已经开始质疑传统写实,反而在向东方寻求灵感,借鉴文人画的精神与写意传统。

这种历史的交错,在今天的展览对话中显得尤为值得深思。对应到奥赛大展中,从马奈对东方艺术的遥想,到纳比派中的佼佼者博纳尔和维亚尔,既通晓古典文化,又深谙东方美学。从浮世绘到中国画的写意精神,再到欧洲北方画派的光影与结构,这些彼此映照的艺术传统,正是今日上海与东京两座城市在共同展出奥赛名作的同时,所展开的一场关于现代性与文化互鉴的延续对话。

爱德华·马奈《女人和扇子》1873-1874,布面油画

在更广泛与生活的领域,展览期间开发文创衍生品超200款,公教、演出、市集等配套活动约40场,其中浦东美术馆携手前滩公园巷共同打造“大艺术家节”市集,以及与携程合作推出的“上海之星·浦美奥赛号”游船项目,让艺术走出美术馆,走到了街头与大众日常生活。浦东美术馆与东方明珠、东方滨江大酒店等就奥赛展开启游览与住宿票务联动,与周边部分商铺开展餐饮与停车优惠,串联起小陆家嘴区滨江走廊消费圈,使艺术与城市生活产生有机互动。

浦东美术馆携手前滩公园巷共同打造“大艺术家节”市集

展览文创

“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”和“时代逸飞:陈逸飞回顾展”让上海观众直面西方艺术史上的大量艺术珍品,感受历史与当代的交汇,也彰显了城市文化参与度与国际合作的提升。随着即将到来的上海艺术季和上海艺术品交易周,上海正在为下一轮国际艺术对话蓄力,让全球视野下的艺术交流与城市文化体验继续延展。

相关文章

专访|大提琴家秦立巍:49岁,我没有年龄焦虑

法国知名文艺片品牌创始人因性丑闻落马

体坛联播|皇马终结国家德比4连败,文班两双助马刺三连胜

IPO周报|本周3只新股申购,废弃油脂资源综合利用龙头来了

以法治护航网络空间,“E法护网”杯上海市高校网络法治辩论赛圆满落幕

终结国家德比四连败!姆巴佩改命,亚马尔只剩摊手和垃圾话

30词读懂五年规划丨“四五”计划期间为何要大力发展“五小”工业?

人心不凉|周昆训抗洪牺牲后,网友自发每月为其献花、鼓励其爱人走出伤痛

AI赋能·引领时代:第三届主题出版学术研讨会在杭州举行

从《雨巷》到抗战前沿:戴望舒的多维人生与文化坚守

适老化产品,真的解决了老年人的需求?

11年配送38万份助老餐,这位从农家屋走出的企业家如何反哺乡梓

奥特曼“带货”,3年赚近13亿

加拿大总理:准备继续推动与美国的贸易谈判

俄美领导人布达佩斯会晤为何被“推迟”?俄外长披露沟通细节

美国宾夕法尼亚州大学枪击事件已致1死6伤

调查发现摩托车司机酒驾导致印度巴士起火事故

库尔德工人党宣布从土耳其境内撤出武装力量

光明日报:学校楼道爆改成山地车赛道,不只是“大胆整活”

依托13家附属医院,上海交大医学院临床医学研究院宣布成立

- 3月份一线城市商品住宅销售价格环比上涨,二三线城市环比总体降幅收窄

- 都市田园+农业工厂,杭州临平探索“高效生态农业”的这20年

- “替父追债被判寻衅滋事案”从犯获国赔,该案司法机关共赔偿217万元

- 俄总统新闻秘书:乌克兰问题谈判相当艰难

- 贝壳CEO拟捐赠价值4.68亿港元股份:用于行业人员医疗福利及应届生租客帮扶

- 新消费观察 | 重点深耕,外资科技企业继续看好中国发展

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯