《哪吒2》票房超159亿之后,中国动画人的“东风”来了吗?|镜相

本文由镜相 X 华东师大传播学院合作出品,入选高校激励项目“小行星计划”。如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系。

作者:刘倍贝

指导教师|张洋

编辑|吴筱慧

编者按:

《哪吒之魔童闹海》(下简称《哪吒2》)密钥于6月30日23:59正式到期。当天,《哪吒2》微博发布哪吒与敖丙人偶在电影院里挥手告别的视频,并配上了字幕:“在故事的最终,电影还是会散场。这场绝无仅有的相遇,回忆如暖流,幸与你同游。”

此前,《哪吒2》密钥已延期四次,至今上映时长达到了153天,全球票房已突破159亿,成功挤入全球影史票房榜Top5。

近年来,中国动画行业市场规模持续扩大,根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年版动画产品入市调查研究报告》显示:2023年中国动漫产业总产值突破了3000亿元人民币,预计到2029年,市场规模将有望突破4700亿元。而《哪吒》系列的爆火,如同一剂强心针,不仅让世界看到了中国动画IP崛起的可能,更证明了国产动画的巨大市场潜力。

与此同时,资本涌入带来的挑战与机遇并存,技术的迭代也迫使职业能力不断升级,在国际竞争日益激烈的当下,中国动画行业正经历着“破茧”的阵痛。

大小厂的 “岔路口”

2017年夏天,大三在读的周向阳把自己制作的《大圣归来》同人短片传到 B 站,弹幕里满屏的 “太太太强了” 让他红了眼眶。那时他的书桌上摆着宫崎骏手稿集,手机相册里存着《蜘蛛侠》动漫的分镜,笔记本里写满创作灵感。自小学起学习建模、专业能力出众的他,大学毕业后便进入腾讯工作。

然而现实却给他了一记重拳。周向阳以为,进了大厂就能立刻投身电影级视效制作,直到连续三个月只负责给角色衣物逐帧调色之后,他才逐渐看清:在庞大如精密机器的“流水线”上,新人往往是从最基础的“螺丝钉”环节开始的。

“原本以为要造火箭,实际上是在打螺丝。”周向阳苦笑着自嘲。入职三年,他的工位抽屉里一直藏着未完成的原创动画草稿——那是大学时和室友构思的“敦煌飞天”IP。

同样在大厂里“温水煮青蛙”的还有李明轩。李明轩所在的动画公司是国内排名前十的头部大厂,环境体面,流程规范,但他感觉自己像流水线上的精密零件——稳定,却也被固定死了。“想学点新东西真的很难。”

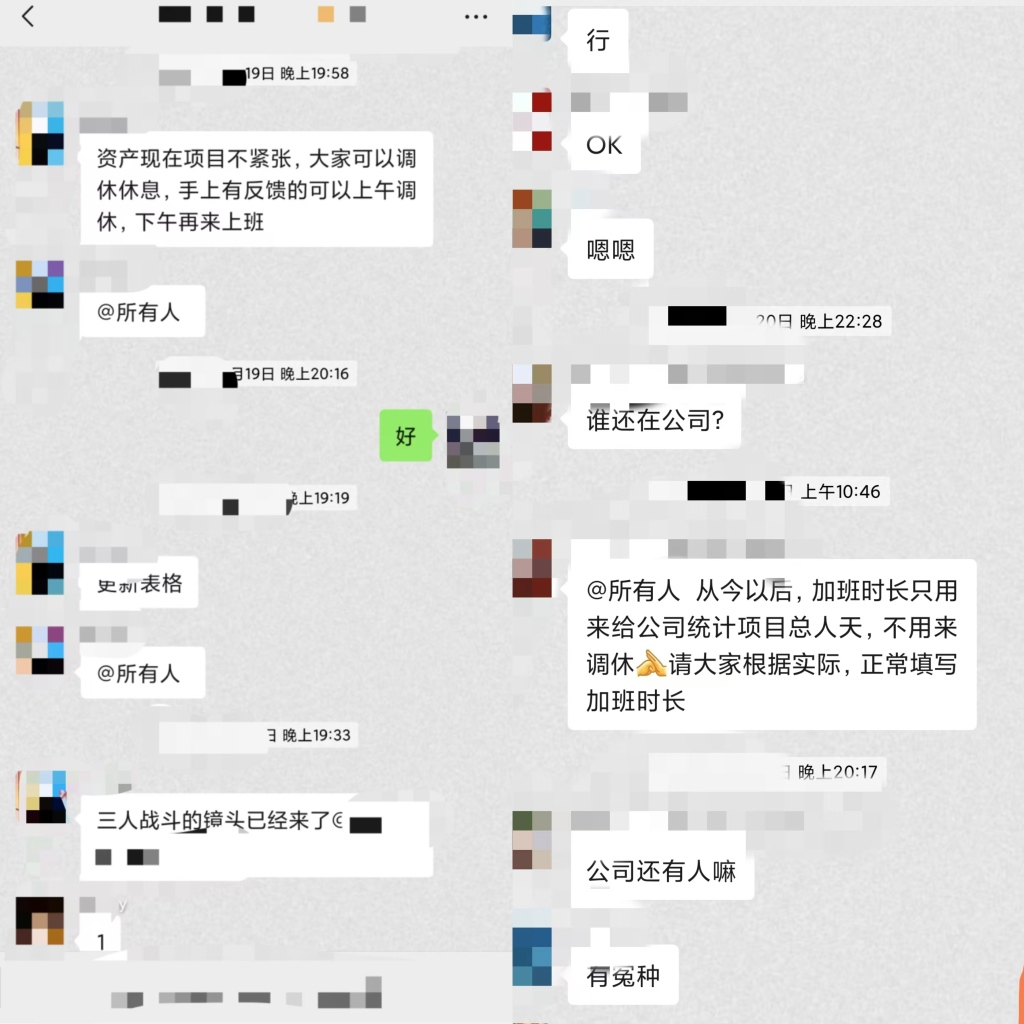

李明轩公司的工作环境

创新和改变意味着打破既定的高效运转,而“高效”才是大厂的命脉。核心骨干们早已习惯这套成熟但老旧的流程,一旦涉及新知识的学习,必然会带来诸多不便与痛苦。他曾提议尝试一个新软件,但老员工没兴趣,领导更不支持:“学新东西耽误工期,空档期谁来负责?”

李明轩发现,许多公司至今仍在使用2018版本的Maya软件来制作三维动画,技术迭代更新十分缓慢。

李明轩在做动漫练习

实际上,除少数真正专注于创作的公司外,其余大多都处于“打螺丝”的状态:角色设定由甲方敲定,大部分剧情和角色设计与动画师无关,动画师更多承担的是制作与执行任务。若想追求艺术表达、拥有创作话语权,只能单干——选择自主创业或转型导演。

吴栩清曾是大厂“围城”里的一员——某大型公司的动画制片。大厂如同高度专业化的机构,吴栩清仅需与动画师、绑定师等动画行业内的专业人员对接工作,让她感觉“能力在锈蚀”。她决定赌一把,跳槽到一家初创动画工作室。

在新公司,她不再是制片,而是“六边形战士”:和编剧磨剧本、同资方洽谈、参与分镜设计、把关原画、协调外包,甚至还要参与运营。“每天都是新的挑战,像重新上了遍学。”吴栩清说,虽然累,但小厂给了她在大厂难以企及的舞台宽度和创作参与感,“能力有了质的提升”。

不过,大部分小公司的处境并不乐观。

凌晨一点,无锡的写字楼里,建模师林峰揉了揉干涩的眼睛,屏幕上的三维模型轮廓开始模糊。这是他本周第四次熬夜。在这家动画影视外包公司,工资没有提成,扣除五险一金,他每月到手3800元。十点下班是“福报”,通宵是家常便饭。他曾试图准点下班,却被老板意味深长地叫去谈话:“最近是不是交了女朋友?”

真正击垮他的,是和建模组组长的一次“约谈”。28岁的组长,拿着近2万的月薪,头顶却已植发两次。作为组长,全组的压力都汇集在他身上,需要负责协调甲方需求、审核全组模型,还要处理代码和动画问题。谈话变成了组长的诉苦:“我现在刷抖音两分钟就焦虑,必须回公司加班。”

林峰的公司在疫情中(左)和疫情后(右)的工作差距

大厂是“枷锁”,头部企业拥有顶级IP和资源,但动画师们的创意力,却被困在成熟的生产流程里;而中小厂是“赌局”,虽能提供更多创作自由度,却普遍面临管理混乱与严重加班问题。在两种风险间艰难权衡的动画师们,无论选择哪条路,都难言轻松。

“剥洋葱”的外包困局

中国动画产业长期以“分包协作”为主,外包公司承担了从特效、建模到角色设计等环节的大量工作。根据《中国动漫外包行业市场发展前景及发展趋势与投资战略研究报告》,2024年中国动画外包市场已攀升至253.8亿元,且产值持续上升,预计到2030年将突破450亿元。

对于大型动画企业而言,选择外包服务更多是基于制作周期的考量——通过将各集动画同步派发给多家外包团队开展并行作业,实现产能最大化与周期压缩。而初创动画公司或小型工作室受限于团队规模,通常会将前期策划、剧本创作等核心环节在内部完成,随后通过外包形式实现项目落地。

“公司只有在人力不足或需要聚焦核心项目时,才会将少量非关键环节外包,其余工作都尽量内部消化了。”动画实习生李明轩这样解释公司的策略。若所有制作环节均由内部团队承担,其资金投入与人力成本将呈指数级增长。

外包策略虽能降低企业成本,但外包成品质量往往参差不齐,反而耗费了大量的时间和预算。在初创动画公司项目总监王磊看来,外包就像“开盲盒”。“个人与团队外包的制作水平不一,再加上大家使用的软件五花八门,返工修改的时间甚至超过自己做。”

“层层转包”的运作模式往往伴随显著的成本剥削。一位业内老板透露,某头部厂商发包的30万级项目,经过二道转包,末端承接团队最终到手的制作费可能缩水至5万-8万元区间之内,仅为原始报价的六分之一。

这种高度依赖“分包协作”的模式,折射出中国动画产业在全球价值链中的位置。华东师范大学徐坤副教授指出:“中国动画产业整体处在全球动画产业链条的中下游,‘代工’或‘外包’工作具有‘小时工’性质,主要负责处理一些低端的制作内容,无法参与到核心创意工作与重要管理团队中去。”

在外包行业的低利润生态与层层分剥下,基层动画师的生存图景更显残酷。前动画师陈燃在徐州某外包动画公司工作时,绩效工资按照每个月做的动画秒数来计算,每秒60元。如果没有完成当月100 秒的KPI,公司就会把3000元底薪扣掉,动画师们只能拿到1000到3000元不等的绩效工资。

对于动画师而言,每月100秒的任务量和强度其实很大,陈燃必须一天工作近十七八个小时才能完成。加班最严重的时候是年底,一周要通宵三次左右。有一次陈燃从早上9点一直工作到第二天晚上12点,连续工作接近40小时,“整个人都是轻飘飘的”。

通宵工作后的早上七点,陈燃的工位

熬夜的代价反映在身体上:肥胖、颈椎病、高血压、脱发……建模师林峰工作半年胖了17斤,黑眼圈连睡两天都消不掉,扫地时总能扫出一把把脱落的头发;陈燃熬出了高血压和腰椎病,同事因为熬夜患上心脏问题,时刻备着速效救心丸。除了工作,陈燃很少能有自己的生活。“难得休息的时候也是在家睡觉,一睁眼睛一天就过去了。”

最煎熬的是甲方公司反复要求修改:剧本全改、分镜全换,然而甲方改稿并不计入工作量。陈燃团队在制作一部S级国漫项目时,已通过平台审核的镜头被总导演推翻,团队只得推翻大部分镜头重新制作。“一分半的片段,怎么改都不通过,磨了一个多月,改了20多次”,最终团队没有收到分文补偿。

陈燃参与制作的动画《倒霉熊》片段

同时承接这份压力的,是同样在夹缝中求存的外包公司管理层。某外包公司的项目经理李经理透露:“甲方爸爸一句话,项目款就可能卡住甚至飞掉。小公司的现金流紧张,一个项目黄了,可能工资都发不出。有时候明知不合理,也只能硬着头皮让团队顶上。”他坦言,公司也曾尝试拒绝不合理的修改要求或争取合理补偿,但结果往往是失去后续合作机会,“在僧多粥少的市场里,我们没有太多议价权。”

围城与星火

2018年秦琪刚入行时,在分镜本扉页写道:“绝不做只迎合市场的垃圾。”她曾为了一个花瓣飘落的镜头,研究了整整一周真实植物的运动轨迹,还被前辈笑 “太理想主义”。

秦琪对于工作最深的感触,便是剧本过度迎合市场需求,创作者往往无暇精心打磨作品。秦琪曾因坚持追求更高的创作质量,遭到公司老员工的排挤。当热爱成为工作燃料,而工作无法反馈成就感时,她常常会陷入自我怀疑的恶性循环。

彻底的转折发生在2020年,她负责的恋爱番被老板强行加入机甲战斗元素,使得原本完整连贯的剧本变得支离破碎。秦琪说,老板希望通过这种方式拓展受众群体,然而事与愿违,不仅未能吸引新观众,反而流失了原本的目标受众,导致作品播放量惨淡。

交稿那天,她看着自己画的分镜从“樱花飘落”改成“机甲爆炸”,突然想起大学老师说的一句话——“分镜是导演的眼睛”。完稿后,秦琪提交了辞呈:“在这家公司我看不到对动画的热爱与专业追求,所有人都急于赚快钱,没有人想提升动画的质量。”

中国传媒大学发布的《2024动画行业人才发展报告》显示,76.3%的动画专业学生因“热爱国产动画”而选择该专业,但工作三年后,63.8%的从业者表示“不会再主动观看动画”。

“我现在就像燃烧的木堆里落出的火星,落入了另一片即将燃烧殆尽的草地。”这是李明轩写在日记里的话。

动画师们的热情,就像篝火中的火星,在现实的风中明灭。而从业热情的褪去,带来的是不断攀升的人才流失率。据《中国动漫产业人才白皮书(2024)》,动漫行业年均人才流失率达21.7%,是互联网行业的1.8倍。其中基层画师工作三年留存率仅38.2%,绑定师(给三维角色装上“虚拟骨架”,让其能做出各种动作的动画制作人员)、特效师等核心岗位流失率高达43%,而转行者中67%都流向了游戏行业。周向阳的大学班级里,原本40个学动画的同学,现在只有11人还在相关行业内,其中7人还转做了游戏外包。

在动画师的微信群里,“转行”也成了高频词。陈燃在2024年6月彻底告别了动画公司,投身搞笑短视频二创工作。在新工作中,他无需再通宵加班,每天只需工作不到7小时,生活状态轻松了许多。分镜师刘一桉则选择前往加拿大攻读影视特效学位,打算毕业后留在北美发展,同时尝试成为一名Youtube动画长视频博主。前动漫编辑汪月在成为一名妈妈后,为了平衡工作和家庭,也离开了动画行业。

动画师的无奈,本质是行业结构性矛盾的缩影。某上市动画公司制片总监付盈强表示,当前行业困境在于:新人大量涌入,资深创作者却不断流失,企业缺乏稳定的核心创作团队。在盈利目标的驱动下,一切生产活动都围绕商业利益展开,最终导致创作质量与时间投入难以平衡。

长期关注并研究动画产业生态的华东师范大学副教授徐坤则认为,矛盾的根源在于产业结构的不合理。“宏观视角的产业规模庞大,掩盖了产业链前端动画师价值被低估的现实。”

汪月2018年从吉林动画学院毕业,成为一名动漫编辑,曾多次参与国际优秀动漫从业者的交流活动。交流会上,大家纷纷自豪地展示自己国家的世界级IP和获奖作品,而身为中国人的汪月却觉得“如坐针毡”。在向国外同行推荐中国动画时,她发现自己“张不开嘴”,“中国没有像漫威宇宙那样具有全球影响力的IP。”

这一窘境曾让行业人反复叩问:“中国动画的位置在哪里?”

现如今《哪吒》系列的爆火,如同穿透迷雾的光束,让世界看到了中国动画IP崛起的可能。怀揣热爱的新人正被行业繁荣图景吸引而来。制片总监付盈强表示,2025年电影《哪吒2》的成功势必会吸引更多投资商,带来大量资金注入,促使动画行业涌入更多新鲜血液。

面对重重挑战与机遇,徐坤副教授认为,动画绝非仅凭兴趣就能支撑的事业,需要极强的心理素质耐得住寂寞,并对行业的现实生态有清醒认知。“动画注定是一个需要苦心经营与多年积累的行当。要成为一名伟大的动画家,必须目光长远、与时俱进、破釜沉舟。最后,只欠东风。”

当前的产业政策支持和资本关注,是难得的‘东风’。徐坤认为,“能否乘势而起,最终取决于从业者能否抓住机遇,提升核心竞争力,以及行业能否建立起更健康、更尊重创作价值的生态链。”

当被问起什么样的人适合动画行业,绝大多数从业者的回答都是:想要在这一行业长久地坚持下去,发自内心的热爱和足够的经济基础,二者缺一不可。林峰想告诫新人,不要仅凭一时的热爱就盲目踏入这个行业。“如果你觉得你的热爱足够强大,请不惜一切代价去让自己进步,努力进入顶尖的状态。”

林峰始终没有停下学习的脚步。目前,林峰在老家工厂的工作相对轻松,这让他得以抽出时间钻研AI技术,还报名参加了线上培训课程。

林峰接单为用户制作的AI转绘作品,将真人形象转化为某动漫游戏风格

同样努力追赶行业前沿脚步的,还有李明轩。他会使用Stable Diffusion(SD)生成背景,还经常利用AI进行动画练习。遇到画面表现力不足的情况,李明轩就会借助AI工具,为作品添加丰富的特效。“每时每刻都要学习,跟不上就要被淘汰。”

李明轩参与制作的动漫《完美世界》片段

李明轩对动画行业的情感依然矛盾。实习生微薄的工资不足以支撑生活,他便靠兼职摄影补贴日常。“等实在走不动了,再停下来歇歇。”支撑他走下去的,是那份未曾熄灭的初心。

夕阳透过百叶窗,照在周向阳未完成的敦煌草稿上,灰尘在光束里飞舞。他刚收到猎头电话,问要不要去做房地产动画,“钱是现在的两倍,不用改稿”。挂了电话,他盯着屏幕上不知第几版的改稿,突然想起大二那年,自己在宿舍熬了三天三夜做的《大闹天宫》重制版,虽然只有 15 秒,却在学校电影节拿了最佳视觉奖。那时台下的掌声,好像还在耳边响着。

(应受访者要求,除徐坤外,文中人物均为化名,图片为受访者提供)

本文为澎湃号作者或机构在上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表的观点或立场,仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。