130岁的周瘦鹃郑逸梅陶冷月“携手回乡”

中国近现代文化史上,周瘦鹃、陶冷月、郑逸梅三位文艺界名家均生于1895,同为苏州籍同乡,同隶文艺社团“星社”,同在上海谋生。三位先生的君子之交,呈现着中国文人传统中动人的一章——那不是泛泛的应酬,而是声气相通与精神上的相濡以沫。

2025年恰逢周瘦鹃、郑逸梅、陶冷月诞辰130周年,获悉,由苏州大学博物馆、苏州过云楼文化研究会联合主办的“三羊开泰耀东吴——周瘦鹃、郑逸梅、陶冷月艺术文献展”近日在苏州大学博物馆对外展出。

展览聚焦三位艺文大家的友情与文艺成就,特别展出了他们相赠、合作的书画作品以及其本身的书画、信件和手稿三百余件。展览分三大区域系统展示了周瘦鹃、郑逸梅、陶冷月的生平事迹、艺术创作、家族收藏及文献资料,共三百余件(组),涵盖书画、信札、成扇、手稿、老照片、报纸、期刊、图书等多种类型。

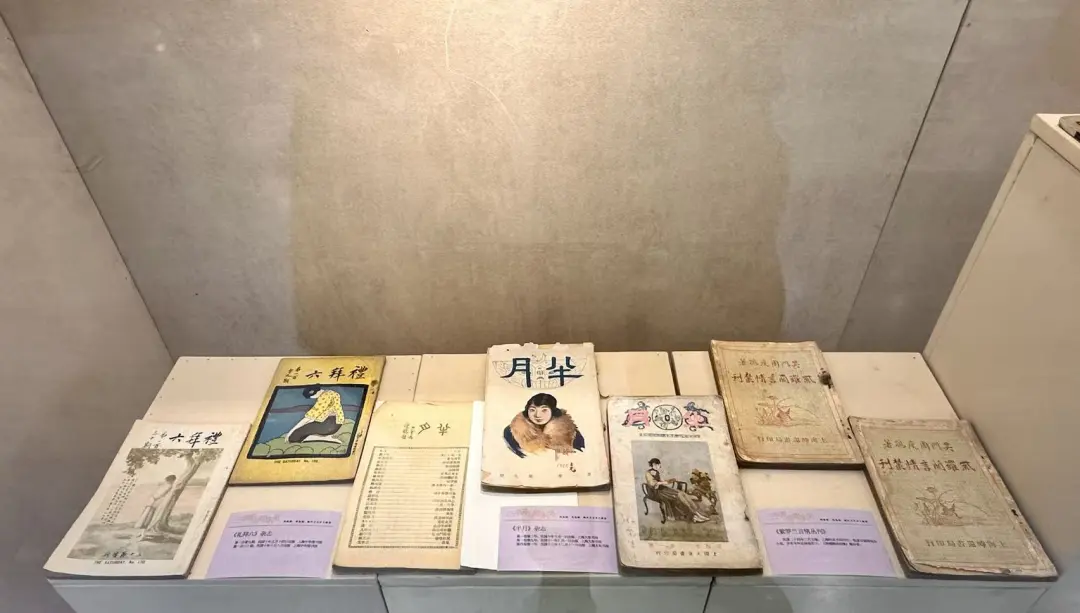

周瘦鹃(1895—1968)早年以言情小说名世,他译介西学,鼓吹抗战,晚年寄情盆景,在方寸之间经营出文人画的意境与哲思,曾在上海历任中华书局、《申报》、《新闻报》等单位的编辑和撰稿人,其间主编《申报》副刊达十余年之久,还主编过《礼拜六》《紫罗兰》《半月》《乐观》等刊物。

郑逸梅九十寿像

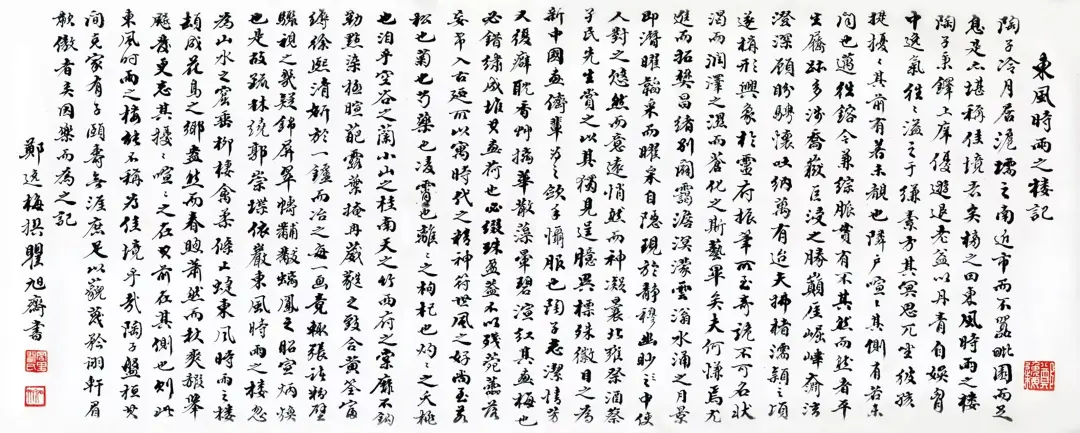

郑逸梅(1895—1992)著名文史掌故大家,上海文史馆馆员。原姓鞠,生于上海,因早年随外祖父多在苏州生活而常自称“吴门郑逸梅”。斋名“纸帐铜瓶室”,自号“纸帐铜瓶室主”。因长于文史掌故小品,大小报章争相约稿,时有“补白大王”“郑补白”之誉。郑逸梅博闻强识,近代文史掌故了然于胸,在近现代报刊、南社等领域颇有研究,创作短篇小说,翻译外国文学,编写电影剧本,主持报刊笔政,教书育人,皆有所成就;又富于收藏,名人尺牍、折扇、书画册页、印章古泉等无不涉猎。笔耕不辍整整八十载,著述近五十种,累累千余万言。

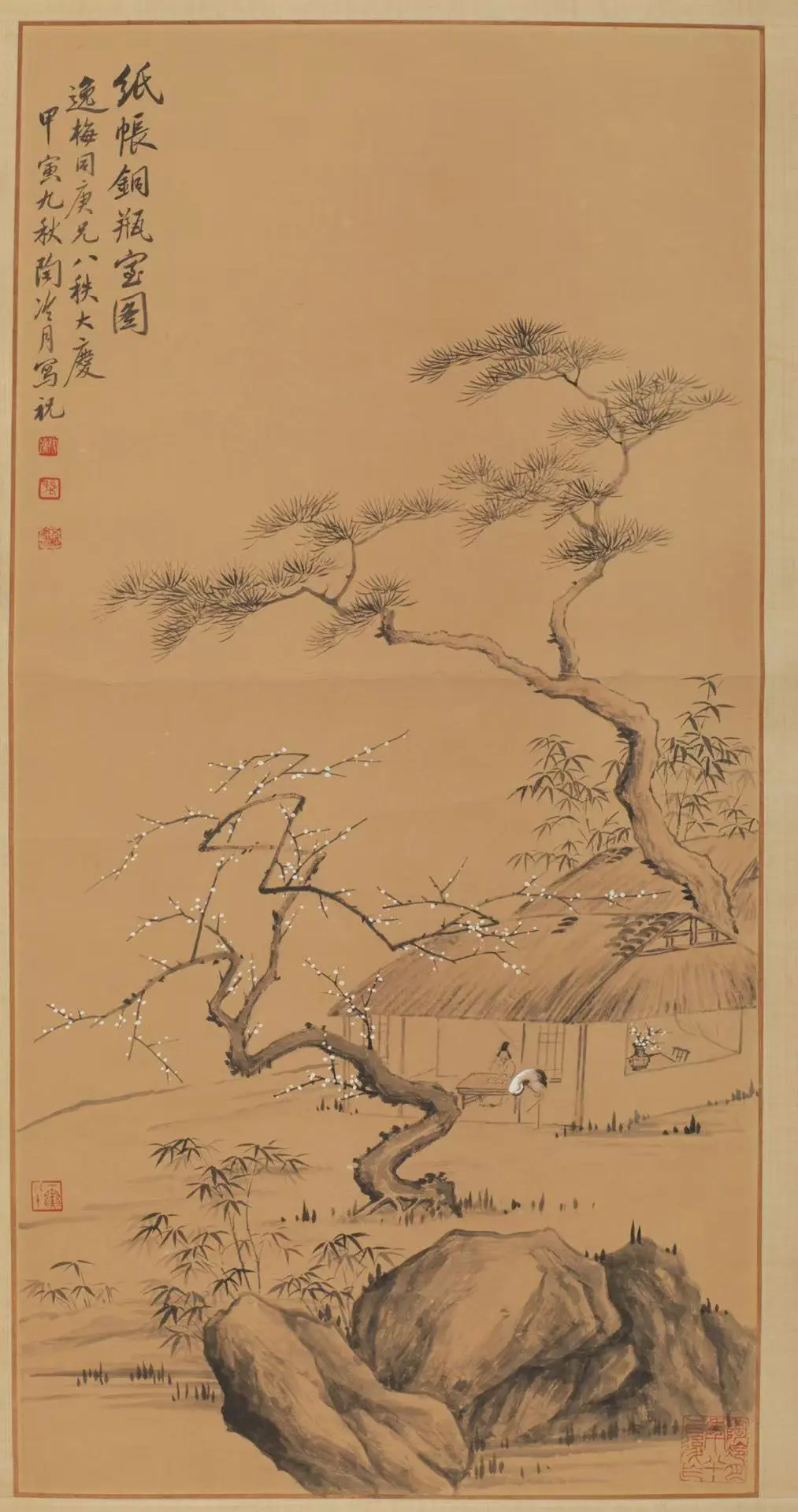

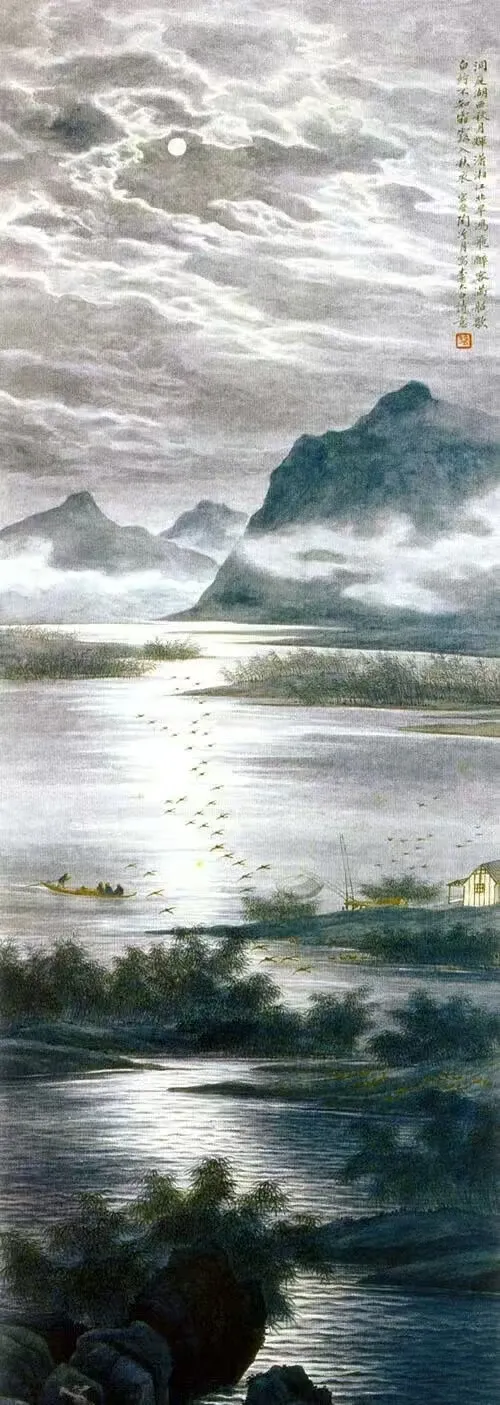

陶冷月(1895—1985),原名善镛,字咏韶,号宏斋、五柳后人,江苏苏州人。曾任长沙雅礼大学美术教授,暨南大学中国画系主任,河南大学美术讲座教授,四川大学教授,与吕凤子等创办南京美专。他以月光山水为代表的绘画作品,被蔡元培称之为“新中国画”。

陶冷月(1895—1985)

“同乡同社复同庚,好好先生并有名。君若衰颓我亦倦,何妨携手更同行。”周瘦鹃曾赠郑逸梅的这首生挽诗,道尽了三人之间非同寻常的情谊。

郑逸梅曾向周瘦鹃索“生挽诗”——替健在者作挽诗,这唯有至交好友方有资格。

诗中“同乡同社复同庚”说的正是三人同为苏州人,还同岁,更同隶一个文艺社团——星社。

目前可见的惟一周瘦鹃致郑逸梅信

郑逸梅为陶冷月撰文

陶冷月画赠郑逸梅

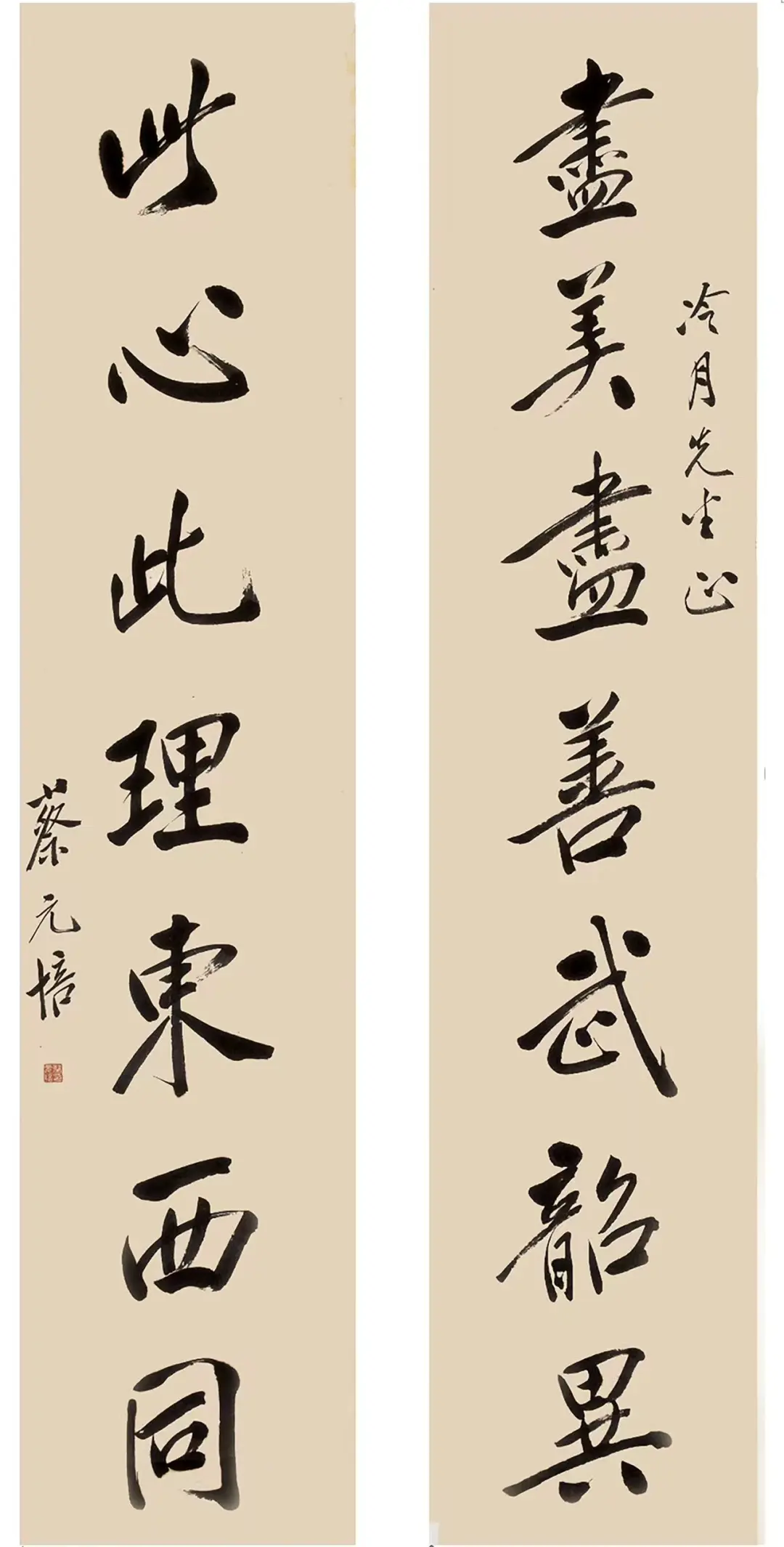

二楼为核心展区,以展柜分区形式展开,聚焦三位艺术家的交谊,展示往来信札、题跋签赠、合作作品等,如蔡元培为陶冷月题写的嵌名联、郑逸梅致陶冷月信札等,见证文人相重的深情厚谊。

展出现场,周瘦鹃女儿周全(左1)与郑逸梅孙女郑有慧(左2)

周瘦鹃著作及杂志

在周瘦鹃的展区,展出的著作《花花草草》《花前琐记》《行云集》等代表性作品集、民国期刊《礼拜六》《半月》《紫罗兰》、与夫人俞文英的结婚证书、家属捐赠证书及珍贵手稿与照片,全面反映其作家、翻译家、编辑家、园艺家、社会活动家、诗人的多面人生。

周瘦鹃与夫人俞文英的结婚证书

周瘦鹃主编的民国期刊《礼拜六》 丁悚设计封面

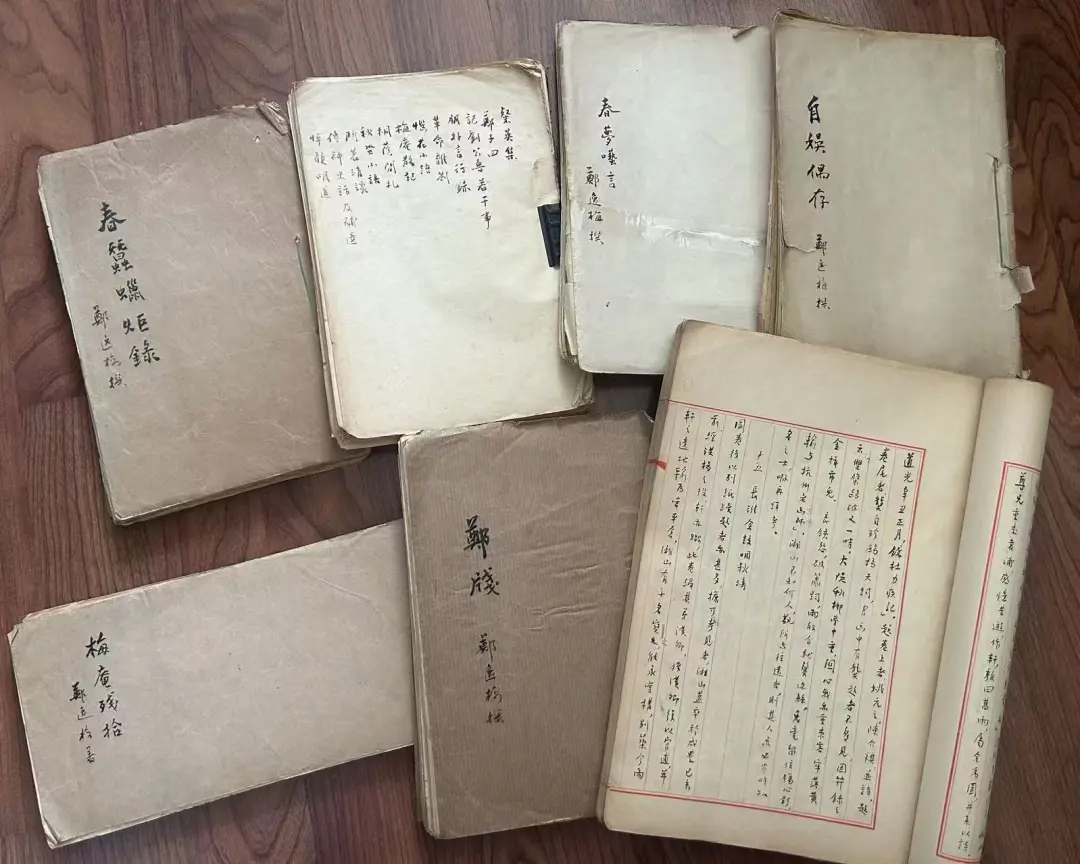

郑逸梅的展品部分,均由其孙女郑有慧提供,陈列名家成扇六把、书籍及手稿近百册、名家尺牍两册,辅以藏品及文献,总计二百余件(通),凸显其掌故学家的学问之博、收藏之丰及交游之广。

“作为后裔,我热爱祖父留下的这些手迹、书画等,有责任整理好,而且,也有这个能力进行这方面的工作。”郑有慧说。

郑逸梅藏扇

郑逸梅手稿

郑逸梅手稿

陶冷月展区则展出其书画代表作多种,如《冷香夜月》《洞庭秋月》等“月景”系列,以及蔡元培、徐悲鸿、黄宾虹等友人信札、1925年东吴大学画展老照片、当时报刊报道等,勾勒其融汇中西的绘画探索与摄影实践。大幅风景照,吸引眼球。大书法家赠送上款的多幅对联、绘画,击节赞赏。特别是友朋合作书画册页,小而精,流连不已。

蔡元培书赠嵌字联

陶冷月收藏曾熙书法

陶冷月《洞庭秋月》

展出现场

展期自2025年10月28日至12月15日。

相关文章

宛如一部篆刻教科书,从赵之谦到齐白石的金石与文心

天津市财政局原局长苑广睿涉嫌严重违纪违法,接受审查调查

钱志敏在英当庭认罪承认洗钱,天津警方:继续开展跨境追逃追赃

2025年亚太经合组织区域经济增长率预计将达3.1%

抢鼓掌、掉手机、咳嗽,音乐家们能忍受这些吗?

卢浮宫抢劫案已有7名嫌疑人被捕

前国足主帅伊万退休,42年执教生涯划上句号

天猫双11酒水品牌强势增长,“年轻化”、“开瓶率”成品牌必争目标

支持提振消费!免税店政策11月1日起“升级”

“镇改市”龙港市委书记何宗静,已调任浙江省委改革办副主任

陕西洛南一村民称耕地被倾倒工业垃圾,企业称“向村民交过钱”,环保部门已立案

海口市副市长王和娇调任海南省人民政府副秘书长

国防部介绍贯彻落实党的二十届四中全会精神有关情况

一场跨越时空的致敬——与千年姑苏共赴君子之约

沪指失守4000点:钢铁有色走强,两市成交2.4万亿元

上海运动员李婉获十五运会帆船女子水翼风筝板级冠军!

江苏多地主官调研秋收秋种:制造业大省也是农业强省

进博会“虹桥分论坛”主题聚焦出海,将发布“中资企业出海指引”等成果

跨海论汉|英国艺术史学者柯律格:蒋彝是一个“异乡奇观”

山大青岛校区副校长汤亚杰出任复旦生物技术学院执行院长

- 三河市委主要负责人被免职!人民网评:用追责硬手段真正维护营商环境

- 阮刚辉已任长春市副市长,去年由浙江跨省调任吉林

- 金价“又双叒”创新高,国内金饰迈入千元时代,还能上车吗?

- 民生访谈|事关餐饮消费券、外牌车置换更新补贴,上海市商务委回应

- 天津一季度GDP为4188.09亿元,同比增长5.8%

- 中马签署互免签证协定,飞往马来西亚的机票搜索量日环比增长超1倍

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯