贸易简史|腓尼基人的大航海时代:女人、财富与地缘战争

目前我们所了解的埃及和美索不达米亚文明的历史知识,多来自19世纪以来欧洲学者的研究成果。

欧洲人对这一地区的兴趣是天然的,地理上接近,历史上关系密切。欧洲人最熟悉的书籍是《圣经》和荷马的《奥德赛》,这两部书中都有大量关于埃及人、波斯人、巴比伦人和腓尼基人的记载。有一位欧洲历史学家曾说过,《圣经》是历史和道德说教,《奥德赛》是传记和旅行记,激励人们勇于冒险,去遥远的地方寻求宝藏。欧洲过去和今天读的大部分文学作品,都是从这两本书中衍生而来。

19世纪初,欧洲的东方学研究兴起,专门研究东方语言和历史的学者被称为“东方学家”(Orientalist)。德国历史学家路德维格·赫仑(A. H. Ludwig Heeren, 1760-1842)生前用德语发表了一部重要著作《古代主要国家政治、外交和贸易的历史研究》(Historical Researches into the Politics, Intercourse, and Trade of the Principal Nations of Antiquity),英国学者于1846-1866年间将其译成英文出版。该书共分四卷:第一卷是波斯人、腓尼基人、巴比伦人;第二卷是斯基泰人、印度人;第三卷是迦太基人、埃塞俄比亚人和埃及人;第四卷是希腊人。作者对古典文学极为熟悉,巨细无遗地汇集了相关历史文献,包括古代腓尼基人贸易和外交方面的内容,至今仍具无可比拟的学术价值。

中东地区自1453年后一直是奥斯曼土耳其人的领土。19世纪至20世纪上半叶,欧洲列强逐渐渗透进这一地区。英国、法国、德国等欧洲国家驻奥斯曼帝国的领事和使领馆官员中间,掀起了一股寻宝热,以科学考古研究的名义发掘了成千上万座古墓,无数的古代文物被劫掠至欧洲各国的博物馆,也有数不清的小件艺术品和珠宝被秘密变卖,流入市场。这个时期,欧洲也涌现出一大批高水准的学者,他们借助新发现的大量文物,特别是破解了一些关键性的古代铭文,大致厘清了中东这一广大地区漫长而复杂的古代贸易历史脉络。

今天,许多学者都同意这一看法:古代腓尼人的历史地位独特,他们与埃及、亚述、巴比伦、波斯、希腊和罗马都有密切的贸易和外交联系,是了解整个中东地区古代贸易史的枢纽。

“腓尼基”(Phoenicia)和“腓尼基人”(Phoenicians)这两个词,都源自希腊语,最早出现在《荷马史诗》中,本意为深红色、紫色,这可能是因为腓尼基人偏爱紫色衣服,希腊人便用这个词称他们。罗马人称腓尼基人为“布匿人”(Punic),带有贬义,罗马人称与迦太基之间的战争为“布匿战争”(Punic War)。

腓尼基人并不用这个名字来称呼自己,他们称自己为“迦南人”(Canani、Canaanites)。“迦南”(Ganane、Canaan)也源自希腊语,现代法语转写为“Lebanon”(黎巴嫩)。古代的腓尼基所涵盖的地区,大致相当于今天的黎巴嫩,地处地中海东岸,北与叙利亚接壤,南与以色列相邻。

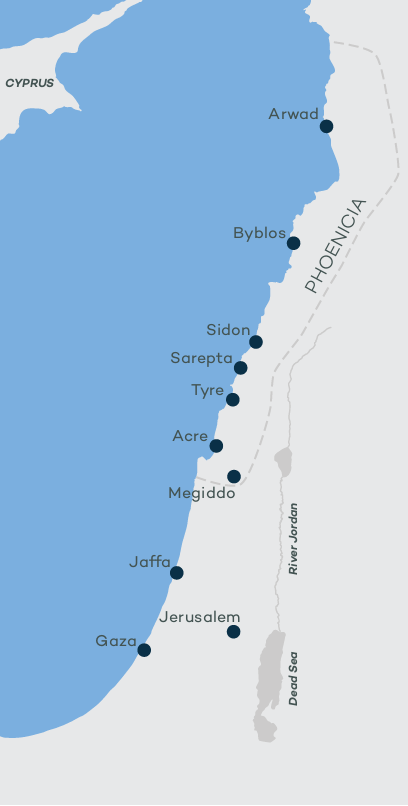

古代腓尼基相当于今天的黎巴嫩,南面是雅法(Jaffa)、耶路撒冷(Jerusalem)和加沙(Gaza)等古代城市。阿迦(Acre)曾是腓尼基人的城市,现属于以色列。加沙城位于这条狭长地带的最南端,与埃及西奈半岛相接。约旦河发源自黎巴嫩山,流入沙漠中的死海(Dead Sea),这条河与黎巴嫩山一同构成这一地区的东部边界。来源: Carthage: Fact and Myth, by Roald Docter, Sidestone Press, Leiden, 2015, p.21

古代罗马史学家认为,腓尼基人最早是来自于波斯湾地区的移民。现代历史学家认为,这个观点既无法否认,也不能证实。已知的事实是,这个地区自公元前5300年始,就有新石器时代的渔村。公元前2600年左右,腓尼基出现了第一个城市国家比布洛斯(Byblos),这个城市遗址在黎巴嫩首都贝鲁特北几十公里处。有学者猜测,它最初可能是古埃及人建的据点。贝鲁特(Beirut)在古代也是一个城市国家,始建于公元前1600年左右。另外两个著名的腓尼基城市国家是西顿(Sidon)和推罗(Tyre),建城时间在公元前1360年。腓尼基北部的阿尔瓦德(Arwad),也曾经是很重要的国家,始建于公元前900年。值得指出的是,古代腓尼基人从未形成统一的民族国家,也未显露出这样的意图。

腓尼基历史的黄金时代,是在公元前1200年至公元前883年,这段时期,腓尼基与埃及保持着平等关系,享受着相对的和平与独立。但“黄金时代”的腓尼基人历史也是模糊不清的,留下的文字记载很少。公元前883年,腓尼基被亚述帝国征服,它的历史被写入了亚述帝国官方的历史记录。此后,腓尼基又先后被巴比伦帝国和波斯帝国统治。公元前332年,马其顿国王亚历山大大帝远征波斯,他率领希腊军队抵达腓尼基后,攻取了比布洛斯、西顿和推罗这几个富有的腓尼基城市国家,劫掠了它们的财富作为进军波斯的军费,腓尼基国家的历史宣告终结。

公元前146年,迦太基被罗马军队夷为平地,罗马人劫掠了迦太基人积累了数百年的财富。击败迦太基这个劲敌之后,罗马人随后扫荡降服了早已没落的希腊各国。事实上,罗马帝国日后的繁华盛景,在很大程度上是建立在腓尼基和希腊各国废墟之上的。

腓尼基人辉煌时代彻底结束了,但他们缔造的伟大文明并没有真正消亡,而是融入了其他民族文明之中。腓尼基这个地区随后经历了希腊、罗马、拜占庭、奥斯曼土耳其的统治,最后在19世纪后半期和20世纪上半叶被法国殖民。直到1943年,作为古代腓尼基历史遗产的主要继承者,黎巴嫩才重新成为一个独立的国家。

任何一个民族独特的历史,首先是由其独特的地理所决定的。古代的腓尼基和现在的黎巴嫩一样,是地处山海之间的一条南北走向的狭长海岸。黎巴嫩山脉呈南北走向,最高峰海拔3000多米,是一道难以逾越的天然屏障,保护了腓尼基的东侧。陡峭的山坡上覆盖着茂密的森林,充沛的溪流奔腾而下,流入大海。在中东这个半干旱地区,腓尼基丰富的森林和水资源是独一无二的。森林为古代腓尼基人提供了建造船只的木材,冒险出海,高山是水手们的航海地标,从很远的地方就能看到。

古希腊的希罗多德(Wuar Herodotus)是公认的西方历史学、地理学之父,他的《历史》一书讲述希腊与波斯之间的战争史。他在第一章叙述战争的起源,就是从腓尼基人开始讲起的。他引用波斯学者的说法,认为战争的最初的起因是腓尼基人。

腓尼基人带着埃及和亚述的商品来到了希腊的阿尔戈斯(Argos),在第五天或第六天的时候,卖完货物,把阿尔戈斯国王的女儿伊俄(Io)带到了埃及。接下来,一些希腊人来到腓尼基的推罗,带走了国王的女儿欧罗巴(Europe)。到目前为止,双方扯平。之后,希腊人犯了第二个错误,他们乘船来到埃及,办完事之后,把国王的女儿美狄亚(Medea)带走了。埃及方面要求赔偿并归还,被希腊人拒绝,理由是腓尼基人也没归还伊俄。

特洛伊国王普里阿摩斯的儿子亚历山德罗听到这些故事后,想要从希腊娶一个妻子,因为他深信这是合法的,于是他把海伦(Helen)带走了。希腊人派遣使者,要求赔偿,并恢复海伦的名誉,特洛伊人提醒希腊人,他们自己也没有赔偿。

到目前为止,双方只不过是互相抢劫而已。但在这之后,希腊人应该受到更大指责,因为他们入侵了亚洲。波斯人认为:带走女人是不对的,但聪明人不会考虑此去报仇,因为很明显,如果不是她们自己愿意,这些女子是决不会被带走的。而希腊人却以此为借口,召集了一支大军,来到亚细亚,摧毁了特洛伊。从那时起,我们就视希腊人为敌人,因为亚细亚是波斯人和居住在亚细亚的其他外邦人的,是和欧洲和希腊人分开的。在波斯人看来,从希腊人攻占了特洛伊开始,他们就与希腊人结下了宿怨。

而腓尼基人讲述的故事符合波斯人的说法,他们说,并没有强迫伊俄去埃及,她在阿尔戈斯和腓尼基船长产生了暧昧关系,为避免父母发现她的情况,自愿悄悄地出走,跟随腓尼基人的船只去了埃及。

希罗多德的这段叙述说明了古代腓尼基人与埃及人和希腊人之间的密切关系,引述到著名的特洛伊战争。希罗多德借波斯人之口,提及欧洲与亚洲的冲突,这也是古代作家第一次阐明欧洲与亚洲之间的地理界限和对抗问题。

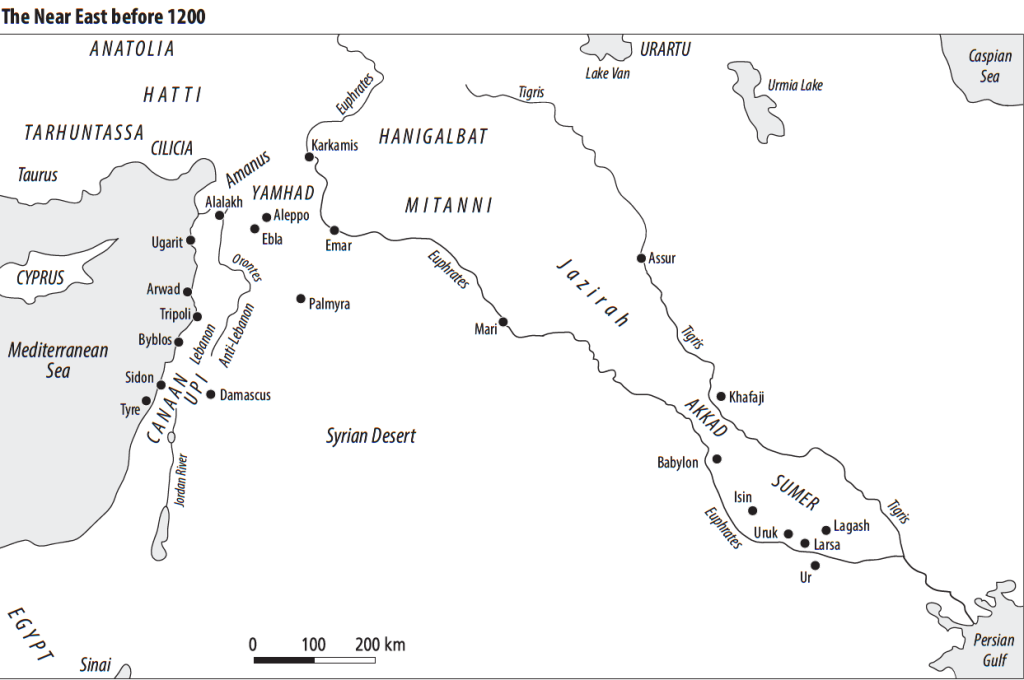

公元前1200年近东地图,显示出古代腓尼基人。迦南(Canaan)北面是叙利亚古城阿勒颇(Aleppo),东面是著名的幼发拉底河(Euphrates)和底格里斯河(Tigris),这两条河相距很近,在下游合流进入波斯湾。古代苏美尔(Sumer)文明集中在这两条河下游区域。来源:The History of Phoenicia, by Josette Elayi, translated from the French by Andrew Plummer, Lockwood Press, 2018, 292

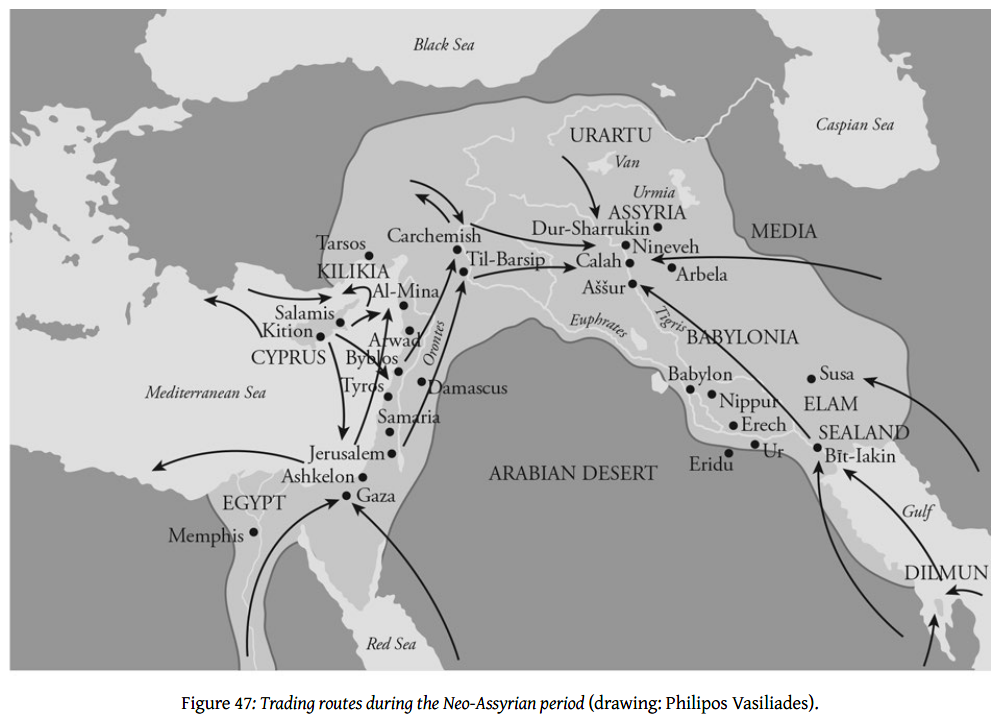

从有记载的历史开始,腓尼基人就以贸易民族的形象呈现给其他民族。他们以海上贸易,进口、出口和中长途货物运输为中心,也参与重要的内陆商队贸易。《圣经》旧约的《以西结书》,用华丽的辞藻描述了以推罗为中心的主要贸易路线,它们从地中海一直延伸到亚美尼亚、巴比伦和阿拉伯沙漠深处。在有史料记载的大部分时期,腓尼基人的主要贸易活动是官方的,各城市国家不得不完成订单贸易任务,从各处带回贵重金属、象牙和其他珍宝,作为贡品呈送给亚述、巴比伦和波斯帝国的统治者。

青铜器时代,铜和铅是最重要的金属。腓尼基人在中东地区金属贸易中发挥了重要作用,他们为了寻找原材料,开辟了前往安纳托利亚、西班牙和阿拉伯半岛的贸易路线。腓尼基人的贸易主要以货物交换为基础,他们铸造硬币的历史比希腊要晚一些。希罗多德《历史》一书中有一段非常著名的描述,说的是迦太基人在非洲海岸使用的易货贸易方法。希罗多德说,迦太基人他们航行到一个地方,下船把货物放在岸上,然后回到船上,生起烟火。当地的部族人看到烟雾,就会来到海滩,在选中的货物旁留下相应数量的黄金、象牙等物品,作为等价物,然后撤离。迦太基人在回到岸上,检查部落人留下的金子。如果他们觉得价值合适,就把自己带来的货物留下,带上部落人留下的金子、象牙等物品离开。如果觉得不合适,他们就不触动部落人留下的金子,会再返回船上,等待当地人回来再提出新的报价。这段记述极为珍贵,真实反映了早期陌生民族之间进行贸易所采取的方式,避免冲突,看重信誉,各得所需,公平合理。

腓尼基人是商人,也是探险家,他们开辟的遥远的贸易路线使得地理知识远超同时代其他民族,他们的船只经常带着大量的金、银、象牙、猴子和孔雀返回家乡。据希罗多德记载,约在公元前600年前后,埃及法老尼可二世(Necho II)要求腓尼基人组织一次向南方勘探的任务。他们沿红海而下,花了3年时间环游非洲。按古代惯例,他们在夏天航行,秋天停下来种小麦,待小麦成熟收获后再起航。他们最终经过直布罗陀海峡进入地中海,返回埃及。希罗多德写道,出发时,太阳在他们的左边。回来时,太阳在他们的右边。希罗多德说,这个说法令人难以置信。但后来的学者认为,正是这个特别的细节,可以证明这个说法的真实性。

希罗多德时代,欧洲人还不了解非洲大陆的轮廓,不知道腓尼基人是如何航行的。现代人当然早已了解,如果他们是从直布罗陀海峡,也就是希腊人所说的赫拉克勒斯之柱(the Pillars of Hercules)返回地中海,只能是从非洲东海岸绕过好望角,沿非洲西海岸向北航行。无论如何,关于腓尼基人绕非洲航行的记载,使欧洲人很久以前就有这样一个概念,非洲只有东北端是与亚洲相连的,其余部分都被海洋所包围。

古希腊和罗马作家还记载,公元前4世纪,腓尼基人穿过直布罗陀海峡进入大西洋,继续向北绕过伊比利亚半岛,沿着法国的大西洋海岸航行,到达英国。古代英国是重要的锡产地,西班牙是重要的白银产地。此外,腓尼基人也曾越过直布罗陀海峡向南航行,沿非洲西海岸到达过今天的喀麦隆和加蓬。他们也有可能到达过马德拉群岛、加那利群岛或亚速尔群岛。现代考古学家发现,加那利群岛上有腓尼基人留下的痕迹。据说在亚速尔群岛曾发现了8枚迦太基人硬币和1枚腓尼基硬币,可惜,这些宝贵的文物没能保存下来。

腓尼基人不仅是商人和航海家,他们也擅长纺织和染色。腓尼基人偏爱紫色,这种染料来自于一种特有的贝类,它的腺体分泌出紫色色素,印染在布料上非常艳丽,且是当时所知道的唯一一种不可磨灭的色素。腓尼基人非常善于捕捞这种贝类,用它们制作紫色、红色、粉红色染料。他们用百合花花粉制作黄色染料,用氧化铜制作绿色和蓝色染料。西顿和推罗都是以精湛的纺织业技术著称,纺织业和印染业结合在一起,使腓尼基人的纺织品声名远扬,长期畅销于整个中东地区。