安德鲁·琼斯谈中国流行音乐史

安德鲁·琼斯(蒋立冬绘)

安德鲁·琼斯(Andrew F. Jones)是美国伯克利加州大学(UC Berkeley)路易斯·阿加西讲席教授(Louis B. Agassiz Professor of Chinese Endowed Chair),东亚系研究生项目主任,曾任东亚系主任。著有《像一把刀子:当代中国流行音乐的意识形态与类型》(Like a Knife: Ideology and Genre in Contemporary Chinese Popular Music, 1992)、《留声中国:摩登音乐文化的形成》(Yellow Music: Media Culture and Colonial Modernity in the Chinese Jazz Age, 2001)、《发展的童话:进化思维与现代中国文化》(Developmental Fairy Tales: Evolutionary Thinking and Modern Chinese Culture, 2011)、《回路聆听:全球六十年代的中国流行音乐》(Circuit Listening: Chinese Popular Music in the Global 1960s, 2020)。琼斯教授今年夏天在复旦大学讲学期间接受了《上海书评》的专访,围绕其中国流行音乐研究三部曲,回顾了中国流行音乐史上的若干理论问题。

您的父亲从牙买加移民到美国,而您本人又在上世纪八十年代来到中国。跨国经历如何影响您的研究?在您的著述中总能读到跨国视角:《留声中国》以三十年代上海的黑人爵士乐手开篇;《回路聆听》直陈葛兰是跨国媒体回路的化身;最近关于牙买加音乐的讨论,也详述当地华侨对雷鬼乐的贡献。流行音乐类型(genre)在全球流通中遭遇的本土(vernacular)调适,似乎是贯穿您多年研究的核心关切之一。

安德鲁·琼斯:我父亲的家族来自牙买加。那是一个人口仅二百五十万的岛国,甚至不及上海一个区的人多。然而,在世界流行音乐史上,它却占据着举足轻重的地位。我正是在牙买加音乐的熏陶下长大的。作为第二代牙买加裔美国人,我时常随家人回到故土,每次都会带回一些唱片。通过观察唱片封面、倾听旋律与剖析歌词,我试图理解牙买加的历史与文化。这一过程不仅点燃了我对音乐本身的兴趣,也让我形成了一套沿用至今的工作方法:选取特定历史时空与文化趋势下诞生的音乐制品,从中寻找线索,以解码并重构一个历史时刻。这种方法论最终塑造了我的学术风格。

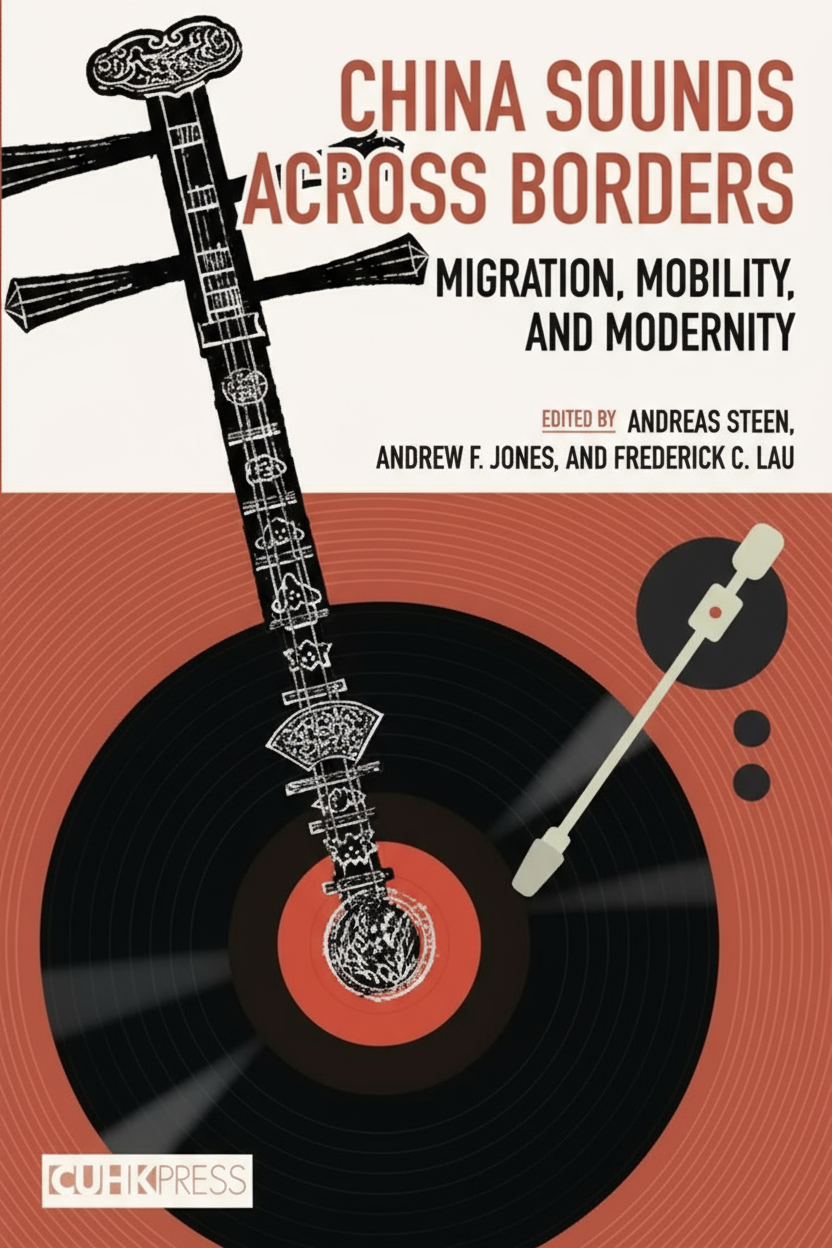

如你所说,我最近正更为深入系统地研究牙买加音乐。这其实源于一个有趣的机缘。多年来,我与台湾地区的一群客家音乐人——包括林生祥——保持着密切的合作关系。正是几位台湾的客家朋友邀请我写关于牙买加客家华人历史的文章,我才由此一头扎进了这个“兔子洞”,深入探究牙买加华人社群的历史足迹与文化影响。从十九世纪五十年代到二十世纪,客家华人作为契约劳工来到牙买加,开启了一段漫长的移民史。他们后来成为当地的创业阶层,深度融入了本地的音乐生态。我就此写了一篇题为“远东之声”(The Far East Sound)的文章,探讨雷鬼音乐中的一个亚类。文章会收在今年11月由哥伦比亚大学出版社出版的文集《跨越边界的中国之声:迁移、流动与现代性》(China Sounds Across Borders: Migration, Mobility, and Modernity)。

安德鲁·琼斯等编《跨越边界的中国之声:迁移、流动与现代性》

早在高中时代,我就对中国产生了兴趣,最初的切入点是历史。我读了不少关于中国革命和抗战的书,对中国革命尤其着迷。同时作为一个有点书卷气、喜好文艺的孩子,我也开始广泛涉猎翻译版的中国文学作品。1983年,我十三岁,刚上高一,通过一个交流项目,我第一次来到中国。那是一次奇妙的经历,让我亲眼见证并切身感受了一个正在转型的中国——生活的气息里,依然弥漫着浓厚的社会主义色彩。那次经历让我下定决心,一定要学好中文,于是我便开始了自学。最终,我在哈佛大学主修了中国文学,更确切地说,是中国古典文学。我当时的导师是宇文所安(Stephen Owen),一位极富盛名的中国诗歌阐释者,我从他身上受益匪浅。

1988年,我作为交换生在北京大学度过了一年。那正是摇滚乐开始进入中国公众视野的时期,我也被卷入这个浪潮中。这里又不得不提我内心信奉的那套方法论:每到一个地方,不仅要用眼睛看,更要用耳朵听,让听觉适应它,达到所谓“耳顺”的境界。于是,我常常在北大校园外闲逛,溜达到中关村一带。那时的中关村,还都是矮平房和不起眼的苍蝇馆子,街边则有许多卖卡带的小摊。我萌生了一个念头,想写一篇讨论中国摇滚乐兴起的论文。当时,我已经和圈子里的一些人交上了朋友。我采访了景岗山、田震、安东——他们的作品那时被划归为“通俗音乐”——也认识了崔健、何勇、张楚、窦唯等一批摇滚音乐人。我常去看他们的演出,那是一个非常小且地下的圈子。我记得有一次去看何勇表演,完全被他的才华所震撼。演出结束后我上前与他攀谈,后来我们成了好朋友。尽管我们性格完全不同,但或许正因如此,我们反而在那段时期成为挚友。一旦你和那个圈子里的某个人成为朋友,你就会认识所有人。

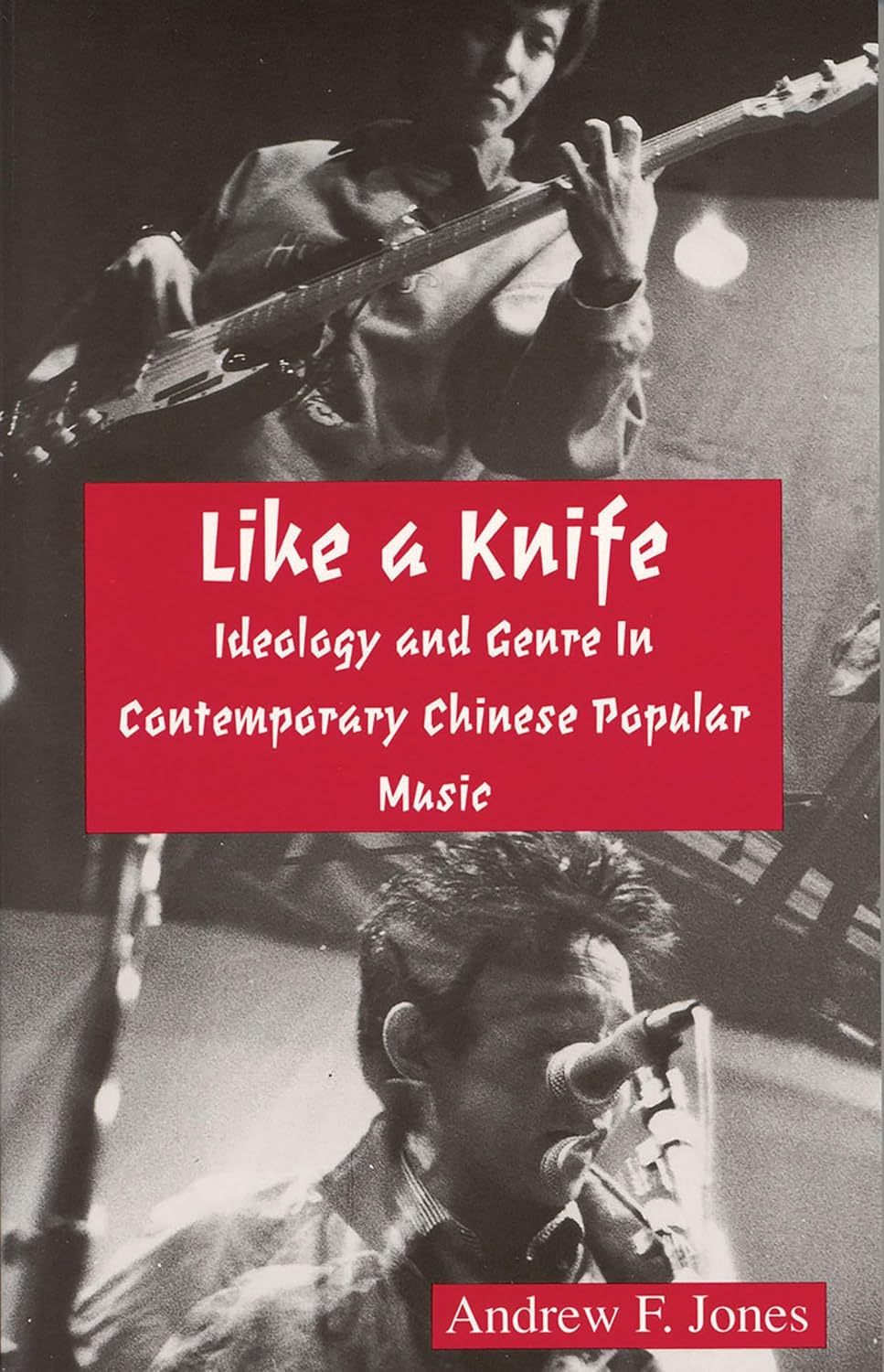

当时在哈佛,人们当然期望我写一篇关于文学的毕业论文。但我已经开始大量阅读批判理论,特别是英国文化研究,比如斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)的著作。我意识到,我完全可以对中国的摇滚圈展开严肃的学术探讨。宇文所安教授对此表示鼓励,我想,部分原因在于他本人也对“词”(包括鲍勃·迪伦的歌词)很感兴趣。在他的鼓励下,一年后,也就是1990年,我重返中国,为我后来出版为《像一把刀子》的研究做准备。

当时我深受霍尔的启发——他研究亚文化的方法论,他那种将流行音乐作为严肃研究对象的视角,以及他对“表征”与“意识形态”的深刻见解,都对我产生了巨大的影响。直到很久以后我才发现,霍尔本人也是牙买加人。不仅如此,他还和我父亲来自同一个小镇,他的父亲甚至和我祖父共事过。他的父亲是联合果品公司(United Fruit Company)的会计,而我祖父则是一位蕉农,将收获的香蕉卖给这家公司。我们竟来自如此相似的背景,这是我后来才知晓的一种冥冥之中的缘分。

安德鲁·琼斯著《像一把刀子:当代中国流行音乐的意识形态与类型》

这便是我的第一本书——《像一把刀子》的起源故事,它源于我在哈佛的本科毕业论文。当然,那本书所依循的方法,与我后来逐渐形成的思想方向还相去甚远。我当时没受过专业音乐训练,写作纯粹是一次文化研究的尝试,基于我的参与式观察。并且,我初涉批判理论,运用得还相当青涩。但与此同时,我又何其幸运,能够亲身见证中国音乐史上那个充满活力、丰富多彩的时刻。从那以后,我开始持续关注所谓的“声音中国”(sonic China),即中国的听觉维度。

《像一把刀子》把八九十年代中国的流行乐坛看作一个二元结构:一边是获得官方认可的流行音乐,另一边是地下摇滚,而西北风好像处在两者之间的中间地带。您现在如何看这一结构?它依然有效吗?当时也有评论认为,摇滚乐自命“真实”的声音,其实同样是一种建构——它的参与有门槛,并非对所有人开放。如今回过头看,我们对八十年代的中国流行音乐是否出现了不同的理解视角,或者有什么是您当年没有注意到的?

安德鲁·琼斯:动笔写那本书时,我才二十岁,心中充满了激情。我至今依然认为,若非亲历,或许很难真正理解那个年代那种历史扑面而来的涌现感。那时的中国,有点像六十年代末的西方,人们真切地感到未来正以惊人的速度降临。当时摇滚圈弥漫的那种兴奋,乃至一种自我神化的倾向,也毫无疑问地感染了我。

作为一名学者,我完全理解后现代主义对二元对立的批判。当有人批评这本书过于二元对立时,我某种程度上是同意的。但我必须强调,我在书中所探讨的许多现象——意识形态的壁垒、摇滚乐的神话建构、地下音乐与国营通俗产业之间的鸿沟——在当时都是真实存在的差异,我至今坚信这一点。

我当初的研究方法是力求忠实于信息来源。我与摇滚音乐人交谈时,他们反复宣称:我们才是真实的(authentic),港台音乐是虚假和商业化的。我们肩负着推动中国音乐前进的文化与历史使命,我们要确立我们的内心世界。这种激昂的言论并非我的发明。当然,我或许本可以更批判性地审视这种自我叙事,但在当时,我自己也多少沉浸在那份热情之中。与此同时,当我与一些国营单位或新兴流行音乐产业的从业者交谈时,他们常常直言不讳地表达自己的沮丧:因缺乏自由、被经纪人或机构操纵而感到被剥削,感觉自己的声音不属于自己。所以,那个关于“真实”与“虚假”的二元划分,尽管看似简单,却忠实反映了我从当事人那里听到的真实心声。

历史的走向无人能预见。摇滚乐后来经历了压抑、商业化,最终演变为互联网上的小众社群……在1991年,我不可能预见到互联网的出现,而它彻底改变了一切。因此,作为一本预测性的书,《像一把刀子》是无用的。我在书末关于摇滚乐能否持续推动变革的任何推测,如今看来都纯属无稽之谈。

就在这次来上海之前,我在成都。我本想去一家名叫“家吧”(Jah Bar)的老牌音乐酒吧听一场朋克演出——它的名字“Jah”是牙买加语“上帝”的意思,这让我这个雷鬼乐迷倍感亲切。酒吧很远,我沿着河边走了好一段路,天气酷热。一路上,我看到了成百上千的中老年人正在跳广场舞。就在那一刻,我放弃了去看朋克演出的念头。我突然意识到,朋克摇滚是何其边缘。我为什么不把目光投向这成百上千的人呢?他们拥有自己生机勃勃的亚文化和饶有趣味的音乐。那一瞬,我对自己当年对摇滚乐近乎迷恋(fetishization)的执着,第一次产生了困惑。

您怎么理解“中国流行音乐”里的“中国”?您在《留声中国》中指出,中国音乐在现代经历西乐改造后,方才建立起可与西乐等量齐观的关系,因此各种音乐之所以成为“现代中国音乐”,恰在于它们的“中国性”需要被加上引号。就此而言,整个中国现代流行音乐,始终是融合(fusion)的产物:从黎锦晖的汉化爵士,到交工乐队的客家山歌摇滚,莫不如此。尤其值得玩味的是,六十年代台湾地区的民歌复兴运动,似乎在重演三十年代的悖论:民歌唯有成为“现代中国”的才会“复兴”,但此时它已不那么“民间”。

安德鲁·琼斯著《留声中国:摩登音乐文化的形成》

安德鲁·琼斯:我这一代受的学术训练,核心信条之一便是反对本质主义。我在思考牙买加音乐时,也不认为有什么东西本质上是“牙买加”的。牙买加是一个历史的偶然——全球资本主义、奴隶制与殖民主义的合力,将西非奴隶、东印度契约工、客家华人、叙利亚商人等不同族群以暴力的方式聚集于此。面对共同的流离失所,他们利用手头的资源,创造出一种全新的克里奥尔(Creole)文化。牙买加音乐深受美国黑人音乐影响,却也存在中国音乐的影响痕迹,只是这种影响往往以一种奇特的方式传递——美国异域风情音乐(Exotica)先吸收了东方音韵的旋律元素,随后牙买加音乐人将这些带有远东风情的音效融入创作。当然还有非洲音乐的影响,但牙买加境内的非洲音乐要么是极为乡土化的留存(追溯到十八世纪以来的民间传统),要么是以泛非主义思想复兴的样态从美国传入。总之都带有二手传播或中介转译的特性。

音乐总是一种融合,这并非现代中国独有的现象,而是现代性造成的普遍处境。现代媒体的出现,以及所有现代人都已在某种程度上与所谓文化原点相疏离的事实,决定了现代音乐必然是一种创造性的重构。因此,现代中国音乐,不论就其流离失所(dislocation)的状态而言,还是在其利用各种资源重建一种能与当下对话、回应现代关切的表达方式的努力上,均与爵士乐或牙买加音乐并无二致。

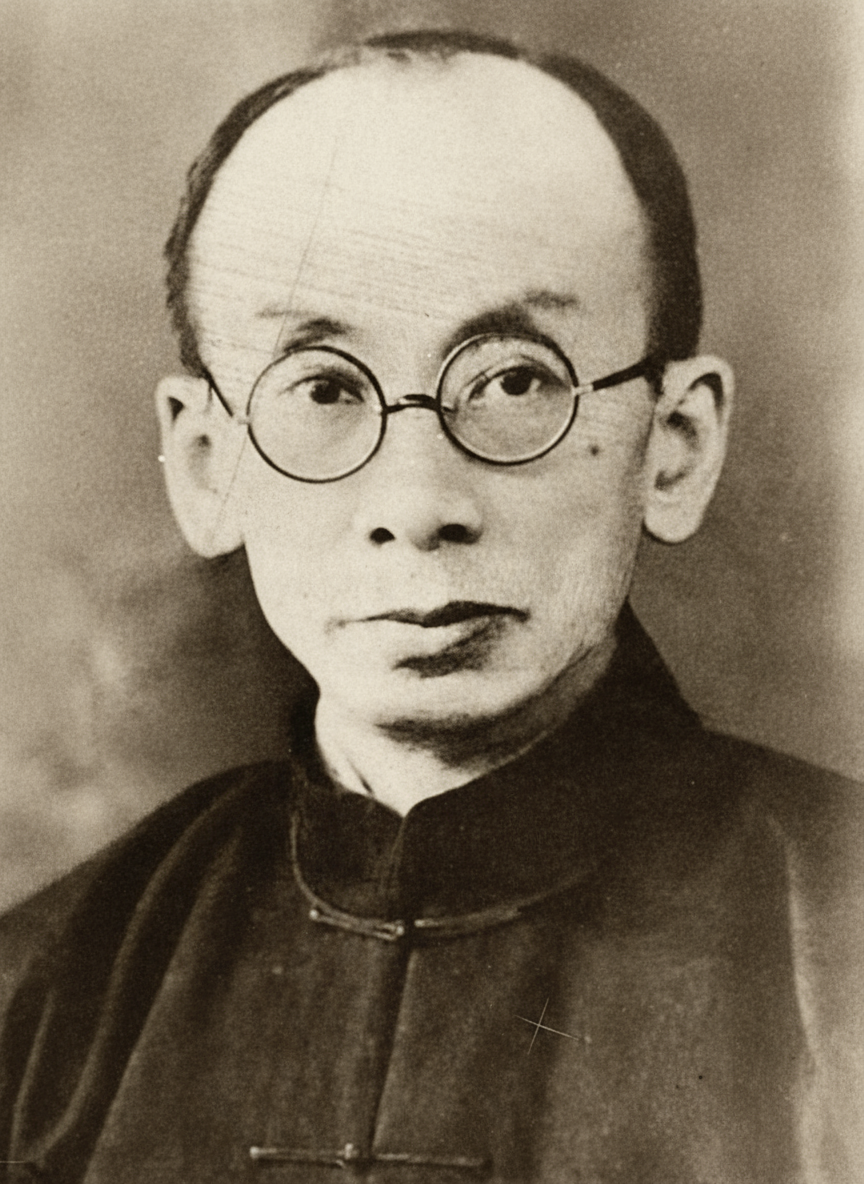

当然,每种音乐都有其独特的组合方式、地方性旋律变化与地域历史渊源,其中偶然性始终发挥着作用。黎锦晖的音乐生涯正是这种随机的历史际遇的体现:他由湖南至北京,对中国民间音乐产生兴趣,继而南下上海,因教授普通话而涉足商业流行音乐领域。他把接触到的一切都吸收进自己的曲库:日本宝冢(Takarazuka)歌舞剧团的舞步、收音机里的美国爵士乐、上海本地的声音景观如申曲和苏州弹词。这正是现代音乐碎片化与漂泊无依(displacement)的体现:它必然是混杂的,是特定时空下各种元素交汇的集合体(assemblage)。在现代的环境下,人的流动性的增强,声音也因唱片、广播与电影的传播而具备了可移动性。我曾讨论过来自苏门答腊的客家作家黑婴,他在上海求学时深受新感觉派影响,不仅是穆时英的狂热粉丝,更将好莱坞电影《异教徒》的插曲《异教徒恋曲》(Pagan Love Song)嫁接入自己的小说处女作《帝国的女儿》。上海这些沉浸式的、多样化的声音景观对个体感知经验的塑造,可见一斑。

黎锦晖

现代音乐是一个创造性组合的过程,而非能被禁锢于某个特定类型的艺术形式。当然,对于那些致力于探索更为悠久的本土传统的人而言,仍有施展的空间。但无论如何,作为学者,我们的工作不是接受“民间”“审美”这样的范畴或现成分类,而是揭开其表层,探寻背后复杂的历史。就此而言,台湾民谣歌手陈达无疑是一个极佳的案例。来自台湾的许常惠与来自东北的史惟亮共同发掘了陈达的音乐。面对商业主义、美日流行文化的侵蚀,他们将陈达塑造为中国民间音乐的符号,一条通往更宏大、久远、纯粹传统的“失落的纽带”。这种民族主义与反殖民视角在当时完全可以理解,因为台湾社会在经历了日本五十年的殖民统治后,其文化品味已被深度日化。而陈达主要以闽南语演唱的恒春民谣,确实反映了从福建至台湾的漫长移民史。不过,若再作深究,我们还会意识到,陈达本人拥有四分之一的原住民血统,他的许多旋律与曲调源自平埔族、排湾族的声音。不仅如此,作为一个在日殖时期长大的人,他也不可避免地吸收了当时的音乐元素。

陈达

“回路”(circuits)这个概念或许可以统合这些复杂的文化流动现象。我用它来探讨音乐如何从不同的移民回路或媒介回路中生成。回路的形态各异:其中一些古老而缓慢,深植于地方传统中——特别是在前现代,人口迁移相对有限;另一些则异常迅捷,由现代通信技术驱动。与陈达相关的回路,便相对迟缓。它不仅涉及本土音乐,也交织着过去三四百年间,人口从福建、广东等地迁徙至台湾的历史(这一过程包含了更复杂的路径,例如经东南亚再到台湾的迁徙)。除此之外,日本的殖民影响,以及陈达后来被新兴的技术与机构所“中介”,都为这个回路增添了新的层次。当学者们开始研究他,当电视台邀请他赴台北表演,当唱片公司乃至一些官方机构介入时,陈达的音乐便被卷入了新的回路。1973年,带有半官方性质的基督教福利会曾举办一场名为“阿公阿婆游台北”的活动,邀请中南部的长者来台北体验现代化进程。陈达便是受邀者之一,并在电视节目中短暂亮相。我们无从确知他本人对此作何感想——彼时他已是一位无所顾忌、脾性古怪、视力衰退且没有牙齿的老人。然而,这个例子恰恰说明:即使是最“民间”的个体,也无法真正逃离现代媒介的引力。他被吸纳进不同的潮流——或者说,用我自己的比喻,被整合进了不同的回路之中。

我想追问您:怎么看在中国流行音乐史上,某种回路比其他路径更成功?或者说,某种融合策略比其竞争者更成功?比如,黎锦晖的方案比萧友梅的方案更成功?陈达的发掘者、将陈达作为符号的民歌复兴运动比陈达本人更成功?

安德鲁·琼斯:“回路”这个概念是后来才有的,但回溯来看,它同样适用于解读《留声中国》乃至《像一把刀子》中探讨的现象。我想随着时间推移,你会更明白自己真正想说的是什么。

我的学术训练源于中国文学,因此许多问题的切入点深受五四新文学话语的影响。我很早就意识到——拙作《发展的童话》对此亦有阐发——中国知识分子的思维模式与发展主义渴望,常在不同领域中被不断复制。鲁迅与萧友梅的政治立场或许相左,但他们的许多关切却存在潜在的共鸣。萧友梅将古典音乐视为一种全球性的普世语言,这与茅盾等文学家将现实主义或自然主义这类全球白话(global vernacular)引入中国文学的现代化项目,是精神相通的。萧友梅深度参与了这个文化现代化工程,成绩斐然:他创办的国立音乐院(上海音乐学院前身),至今仍是中国音乐教育的重镇。有趣的是,当下那里的许多教授正致力于重建和复兴某些更古老的中国音乐形式,这与萧友梅当年的兴趣构成了复杂而矛盾的回响。

安德鲁·琼斯著《发展的童话:进化思维与现代中国文化》

当萧友梅投身于构建古典音乐这一特定回路时,他不得不忽视,甚至贬低其他形式的音乐。我想,萧友梅与后来的许常惠、史惟亮,或许都怀有同一种抱负:创造一种既能以全球通用语汇言说,又带有鲜明本土色彩的中国音乐。但他们之间存在一个根本性的时代差异。萧友梅于1910年代留学德国莱比锡,那是德国古典音乐教育的中心。他所吸收的是当时西欧音乐意识形态的主流,极力强调艺术的超验性,以及德国音乐传统的纯粹性与连续性。他的思想不可避免地受到这段特定经历的深刻塑造。

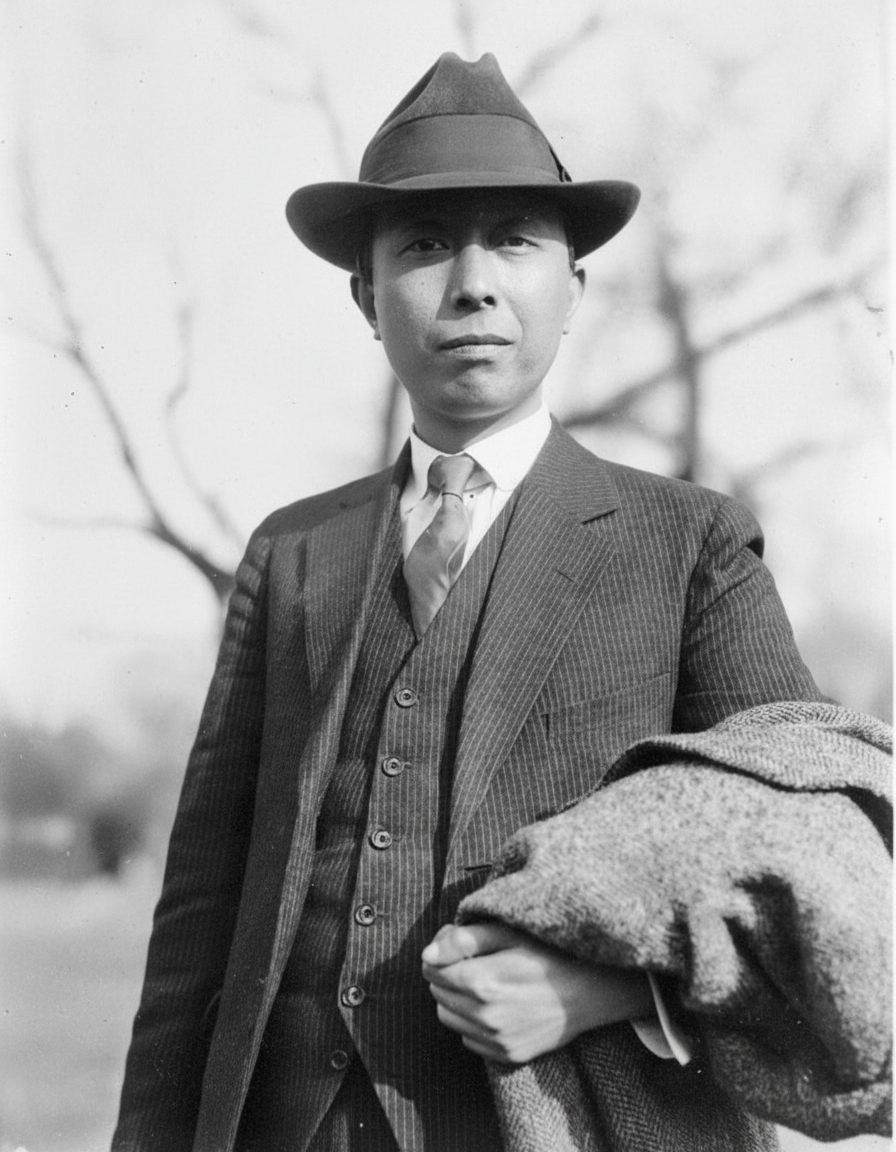

萧友梅

相比之下,许常惠与史惟亮是在现代主义浪潮之后的五六十年代赴欧洲留学(主要在法国,史惟亮亦曾涉足德国)。他们所处的学术氛围与知识参照已截然不同,让他们感到兴奋的是德彪西与巴托克(Bartók)。巴托克尤其成为他们的灵感源泉,因为巴托克开创性地运用录音技术记录匈牙利民间音乐。他意识到,一旦音乐被“物化”(reified)为可重复聆听的对象,便能进行更深入的分析。他发现匈牙利民间音乐在调性与音高上具有一种标准记谱法无法捕捉的可变性——大量的半音、微分音以及迥异于古典传统的和声语言。巴托克的创举在于:利用这些“民间”元素来革新甚至颠覆古典传统,为他的作品注入一种独特的匈牙利韵味(valence)。

许、史二人同样有兴趣深入田野、录制声音,运用这些发现来创造一种我视之为中国音乐现代主义的全新范式。许常惠的传世录音不多,但他无疑尝试将中国的文学主题或民间素材,与一种借鉴了民间音乐而获得现代主义色彩的音乐语言相结合。并且,他所涉猎的资源极为广泛,不仅包括闽南民间音乐,更汲取了台湾地区的原住民音乐。

能谈谈您书中关于殖民主义的讨论吗?在您看来,当时中国知识界的困境在于立场与知识来源的分裂:立场上必须反殖民,但所依赖的知识体系却源自殖民话语。这种矛盾也体现在对“黑人”的想象上——一方面,许多人以轻蔑的态度将黑人的爵士乐贬为“原始”,以借此摆脱自身被殖民的处境;另一方面,黑人也会被视为压迫的受害者、反抗的象征。

安德鲁·琼斯:我是黑人。我常常觉得,当人们习惯性地以“中国与西方”或“中国与美国”作为比较框架时,视野存在缺憾,尤其是这里的“西方”往往被默认为由白人所代表的西方。实际上,诸多“中国-全球南方”的多边关系都极具研究价值。若不将全球南方与黑人音乐纳入视野,任何关于现代音乐的叙述都将是不完整的。这同样是理解殖民现代性的一种更具包容性的方式。

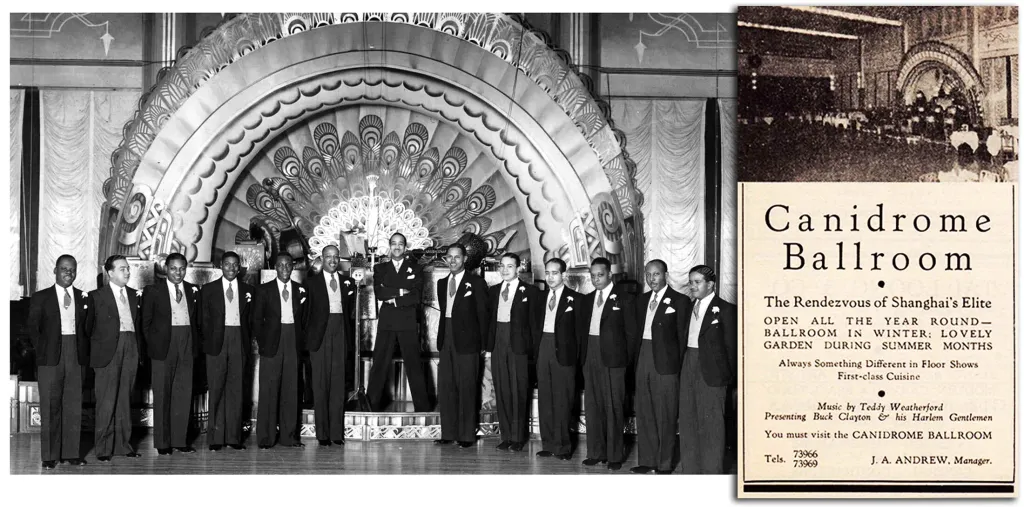

在写《留声中国》,审视史料时,我惊喜地发现,三十年代的上海曾活跃着一个黑人音乐家圈子。其中最著名的,莫过于后来成为贝西伯爵(Count Basie)乐队小号手的巴克·克莱顿(Buck Clayton)。我很乐意将这些被遗忘的故事与隐而未明的爵士乐脉络重新带回聚光灯下。

巴克·克莱顿的乐队在上海跑狗场,1934年。

然而,这些音乐家的地位相当边缘。作为艺人,他们被卷入全球资本主义的回路中,除了在创作上尚有些自主,对自己的生活没有太多控制权。他们演奏的音乐被当时中国的古典音乐界和评论界鄙夷,部分原因在于,人们倾向于将爵士乐视为美国商业文化帝国主义的象征。这种看法不无道理,但若将这些黑人音乐家简单归入其中,便忽略了他们在西方或现代性内部的复杂立场与实际批判功能。毕竟,即便在美国本土,爵士乐也曾被主流社会排斥。我的研究倾向,是要将这些通俗(vernacular)的文化形式视为自身即具有价值的真正艺术,同时呈现其历史的全貌。

但在做这项工作时,史料实在匮乏。1990年代,唱片极难寻获。我不得不依赖旧杂志进行大量的档案挖掘,费尽周折寻找电影拷贝,甚至在跳蚤市场里搜寻幸存的唱片。当时,无论是百代公司的库存,还是上海图书馆的馆藏,许多珍贵资料我都无法接触。幸运的是,随着互联网的发展和数字化的推进,如今的情况已大为改观。

因此,我的研究过程就像在拼凑一幅马赛克。我试图用这些散落的碎片,重建一个曾真实存在,却被大历史压制,又因当事人的逝去和物质载体的散佚而几近湮没的世界。这幅画面必然是不完整的。当然,今天的研究者拥有了更好的资源,如果我的工作能为后人打开一扇门,让更多人能穿门而入,继续这段旅程,我将倍感欣慰。

您的每本书都与技术密切相关:留声机、黑胶唱片、有声电影、无线广播、晶体管、便携式录音机、磁带……通过这些声音的物质载体,您发展出一种研究方法——沿着声音的物质轨迹,追踪其网络痕迹,抵达声音背后的历史。技术在您的音乐研究中扮演了怎样的角色?您的立场与“技术决定论”有何不同?

安德鲁·琼斯:正因为我开始研究中国早期录音时,互联网尚未普及,我不得不直面一个难题:该如何研究那些业已消失、无法复现的声音?对于今天的研究者,他们可以便捷地访问在线音视频档案,这个困境在某种程度上似乎已被化解。但在当时,我很快意识到,流行音乐并不仅存于单一媒介之中。报纸、期刊、画报,甚至文学文本,都以各自的方式编码了声音。文学通过语言的节奏,通过对音乐场景的描摹,将乐声悄然封存。电影则构成了另一种重要的历史档案,一个集声音及其视觉再现于一体的宝库。当然,原始唱片本身是核心。在研究中,我始终强调寻找并聆听最原始的唱片版本,甚至尽可能在当时的设备上播放。因为我相信,播放的物质条件会极大地影响你聆听的方式与声音最终呈现的样貌。广播是另一个关键媒介。尽管没有留下太多1920、1930年代中国的广播录音,但广播技术存在本身,以及围绕它的各种文字记述,都成了这个故事的重要组成部分。

因此,从我研究早期开始,一种方法论倾向便油然而生,同时这也是一种方法论上的必然要求:我必须关注历史是如何被媒介化(mediated)的,必须追问,历史是如何通过接触那些媒介物(media artifacts)而被保存,并得以重新激活的。这是进入那个失落声音世界的唯一路径。

在《回路聆听》这本书中,每一章都围绕一个核心的媒介物展开:或是一部电影,或是我偶然邂逅的一张唱片。我非常享受这种由机缘巧合(serendipity)驱动的研究。书里有一章讨论语录歌,这部分写作源于一次在伯克利著名独立唱片店阿米巴(Amoeba)的偶遇。六十年代,伯克利及整个湾区是左翼思潮与社会运动的温床,许多人对毛泽东思想以及作为革命灯塔的中国产生了浓厚兴趣。当时,旧金山有一家名为“中国书刊社”(China Books and Periodicals)的书店,它很可能与中国国内的“国际书店”有所关联。当时售出的很多物品最终会流入二手书店与唱片店。

安德鲁·琼斯著《回路聆听:全球六十年代的中国流行音乐》

一天,我在阿米巴偶然发现了一张毛主席语录歌唱片,如获至宝,带回家听,竟发现它异常“上头”。音乐本身极具感染力,旋律朗朗上口,听起来既有趣又奇异——人们竟将政治文本谱写成了流行歌曲。一旦入耳,便在脑中挥之不去。随着我找到更多同类唱片,我愈发觉得这是一种极为独特的音乐形式。很快我意识到,绝不能孤立地看待这些唱片,因为它们与文本紧密依存,内嵌于一个庞大的媒介网络之中。这个网络不仅包括了实体唱片(records)和薄膜唱片(flexi-discs),还涵盖了将声音传遍全国的有线广播网,以及向世界播送的短波无线电。后来我还发现,有一颗卫星在太空中向地球广播这些音乐。于是,一个极其复杂的传播集合体(assemblage)或网络图景便浮现出来了。

在我的学术思考深处,无疑受到了布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)追踪集合体和技术网络工作的影响。但这并非我分析的出发点。我的思考更多源于研究本身的内在需求:如何将这件物品置于其所在的世界?如何理解它在当时被聆听的方式与运作的机制?一旦开启这种侦探式的追踪工作,便会真切地体会到,音乐与世界之间的关联远非单线逻辑。它实际上是一个由实体媒介、有线连接与无线传输共同交织而成的聚合体(aggregate)。

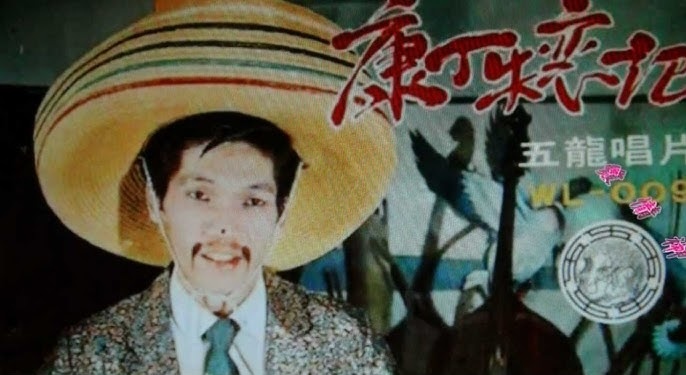

这种侦探工作同样适用于视觉文化领域。《回路聆听》另一章的灵感,来自我在台湾大学校园附近一家旧货店的发现:一张康丁的专辑《康丁失恋记》。康丁是一位极具个人风格的闽南语滑稽歌手。这张唱片的封面令我忍俊不禁:他头戴一顶硕大的墨西哥草帽,整体造型像是对美国流行文化的模仿,但对我这个六十年代文化的浸淫者而言,它又显得如此不协调——完全是不同元素的大杂烩。一旦开始研究,这条线索又将我引向他主演的电影,如《再见台北》,进而关联到文夏、洪一峰等人的音乐世界。对我而言,追踪那些让物品在历史与文化中得以成立的复杂网络,解开那个由闽南语歌曲和电影构成的、被边缘化却蔚为主流的亚文化世界,实在是一段极为迷人的旅程。

《康丁失恋记》

我发现,康丁之所以叫“康丁”,正是取自墨西哥国宝级喜剧演员“康丁法拉斯”(Cantinflas)的昵称。康丁法拉斯作为墨西哥的卓别林,他最经典的角色是乡巴佬进城式的小人物:一个从乡下来到墨西哥城的工人,被现代性的洪流淹没,却凭借机智、狡黠与坚韧在都市中挣扎求存。我立刻意识到:康丁头上的草帽并非随意挪用,而是一个精准的符号。因为这恰恰也是康丁在银幕上扮演的角色类型。当时的许多闽南语电影,都在反复讲述只会说闽南语的年轻人,来到被视作国语权力中心的“台北天龙国”打拼的故事。这正是现代性的核心篇章:乡村人口涌入城市,蜕变为都市人。康丁头戴墨西哥草帽的造型,不仅是对康丁法拉斯的致敬,更是对全球共通的“乡关何处”的现代性叙事的在地转译。中国过去几十年的经历——数亿人涌入城市,并催生出“杀马特”等独特的亚文化——正是这一全球进程最恢弘的注脚。

能谈谈声音技术与美学风格的关系吗?您从这个角度来解释邓丽君,对她作了媒介考古学分析,令我印象深刻。

安德鲁·琼斯:早在写作《像一把刀子》时,我就已清楚地意识到磁带技术的重要性,这在很大程度上源于我作为一名磁带消费者的个人经验。在最初几次中国之行中,我出于好奇,开始购买磁带,渴望了解当时正流行着什么。八十年代,市面上涌现出大量自制的邓丽君磁带,以及各种可以在街头购得的半正式或非正式的音乐。我很清楚,磁带是新声音得以传播,并被引入中国声音景观的关键媒介。

当后来动笔写《回路聆听》时,尽管最初并未明确计划写邓丽君,但我最终意识到,她已然是这段历史叙事中不可或缺的一环。无论我个人喜好如何,都必须将她纳入书中,因为她的存在,恰好完成了某种声音的回路。通过邓丽君这一文化符号,我得以将关于台湾地区的章节与大陆的音乐场景重新连接起来。因为事实上,两者根本就分不开。台湾地区的流行音乐曾对大陆的声音景观产生了不可估量的影响。

对于邓丽君,我首先着手分析的使她的声音被听见的媒介网络与设备——这些技术装置为中国听众提供了全新的聆听可能性(affordances)。自1960年代末,尤其是进入1970年代后,晶体管收音机因产量提升、价格降低而逐渐进入普通人的生活。关于那个时代听收音机的记忆比比皆是,比如阿城的《棋王》中写到偷听电台的场景,而在众多叙事中,偷听邓丽君往往被描述为充满启示性的瞬间:那是一种情感丰沛,甚至具有转化力量的经验。直到贾樟柯的《站台》、冯小刚的《芳华》这两部涉及文工团的电影,类似桥段仍在重现。要讲述邓丽君的故事,就无法回避媒介化聆听(mediated listening)的历史,以及一个耐人寻味的事实:当时的人们是先闻其声,后见其貌——实际上邓丽君本人从未踏足中国大陆。她的存在始终是间接的、经过中介的。

邓丽君

尽管我常因自己没有受过科班音乐学训练而感到羞怯,但我也意识到:讨论邓丽君的歌曲,关键并不在和弦或旋律结构——那些往往极其简洁,无非是I–IV–V的三和弦体系。真正引人入胜的,是那声音的生成与传播链条:它始于录音室的声学环境、录音工程师的技术选择、器材的限制或特性;接着,声音被转录到相应的载体——黑胶唱片、磁带、收音机、MP3乃至流媒体平台。每一种媒介形态都为声音印上自己的纹理与质感。只要你愿意留意,就能听出这些媒介之间微妙的差异。

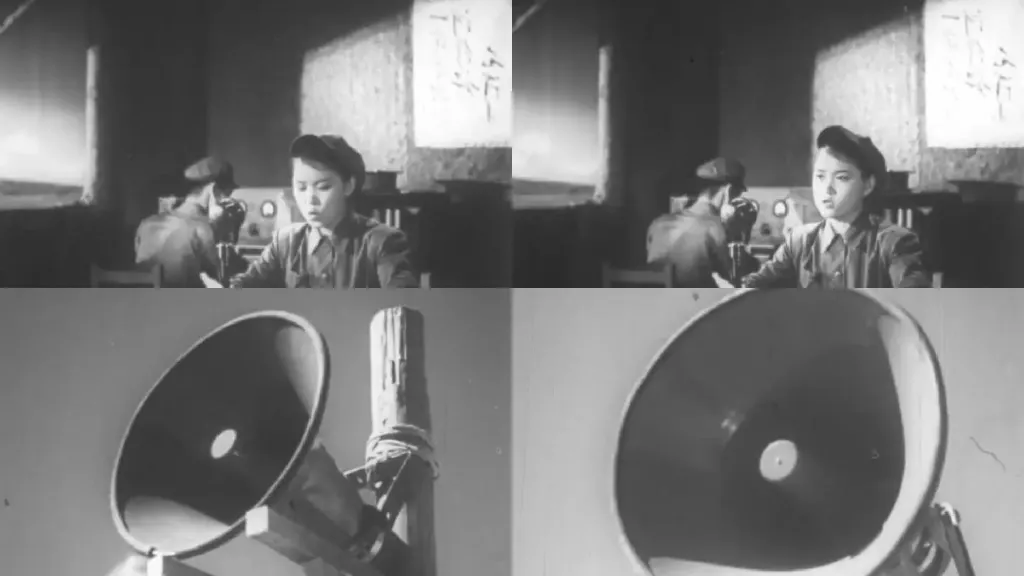

我把自己对录音工程的兴趣,运用到比较聆听语录歌与邓丽君声音的差异中。一个显而易见的事实是:受制于当时的设备与录音条件,中央人民广播电台录音棚所采用的录制方式,与邓丽君在日本宝丽金唱片公司录制时所遵循的原则,形成了截然不同的两种方法论。录音工程师们深知,他们是在为特定的传播网络而设计声音。制作语录歌时,我想他们会预见到,这些录音将主要通过无线电或有线广播网播放,最终由那些频率范围极为有限的公共扬声器传出。这类扬声器专为人声设计,因此只能突出中频。于是,工程师们便在录音时主动适配这种媒介特性,塑造了我们听到的那种音效。

“大喇叭”

理解了这一点,我们才能回答这个关键问题:邓丽君的声音究竟有何魅力?答案是,人们听到的是一种全然不同的、为另一种媒介而生的录音。这种录音拥有更丰富的人声音色(vocal timbre),并通过不同的设备播放:七十年代末至八十年代在中国普及的立体声收音录音机,即“手提音响”(boombox),它通常配有双扬声器,能提供更宽的声场;同时,耳机也开始进入人们的私人聆听世界。事实上,当我们重读那些关于邓丽君音乐的评论——即便是像《怎样鉴别黄色歌曲》里收录的批判文章——会发现,批评者们恰恰是极其敏锐的聆听者。他们捕捉到了她演唱中微妙的呼吸声、气息的起伏乃至音高的细微变化。尽管这些特质在当时的语境下被抨击为颓废与靡靡之音,但我相信,在私下里,大多数人都沉醉于这种前所未闻的声线、那种由技术与人声共同塑造的甜美与亲密感。

亲密感并非自然现象。你看流行音乐史,1920年代开始流行所谓低吟唱法(crooning)。平·克劳斯贝(Bing Crosby),以及后来的佩蒂·佩奇(Patti Page)是此风格的代表。早有学者指出,低吟唱法完全是麦克风的产物。只有当麦克风、电信号放大与近距离播放三者结合,创造出一种比现场聆听更近、更响亮、更细腻的听觉关系时,这种由媒介孕育的全新演唱风格才得以诞生。

这便是我讨论邓丽君声音现象的切入点所在。由此,我提出了一个略带挑衅性的论断:邓丽君的声音是一种家用电器。我的意思是,她声音的独特音色,是人们聆听它的方式、设备与空间的共同产物。这种媒介质感,与当年在工矿学校里通过大喇叭听到的声音截然不同。后者的动态范围偏窄,无法捕捉到鼻腔、胸腔等身体共鸣腔的细微振动,更遑论那种通过麦克风、耳机或在家居静谧环境中近距离聆听所带来的亲密感。

这一思考也促使我从更宏观的视角反思:作为音乐研究者,我们应如何以一种真正契合流行音乐特性的方式去解读它?我们大多数人对此都有直觉认知。当一首流行歌曲打动你时,那份触动往往源于声音的细节:可能是编曲中独特的鼓点声,歌手嗓音的质感,自动调音(Auto-Tune)创造的噱头,某种合成器的音色,或是那段不断重复的旋律“钩子”(hook)。这种体验并非来自“G-E-A”的和弦分析,也无关乎复杂的配器或模仿现实世界的标题音乐。它绕开了传统音乐学分析所倚重的那些元素。于我而言,流行音乐的独特性正在于音色——那种特殊的声音质感。

音色与音乐类型(genre)密不可分。当我听到一首雷鬼时,耳朵能立刻识别出来,这不仅因为其标志性的节奏,更因为1970年代牙买加那几家传奇录音室,通过独特的音响工程,为各自的作品烙上了独一无二的声学印记。再加上同一批录音乐手贯穿始终,他们极具辨识度的的吉他、键盘与贝斯音色共同构成了雷鬼音乐的基因。因此,辨识音色,即是识别类型。这同样适用于邓丽君。当你听到她唱片里独特的甜润嗓音、突出而干净的录音工程处理时,瞬间就能确认其类型归属。更进一步说,若能辨认出特定类型的声音及其音色,你便会意识到:每个历史时期都拥有自身的声纹。当我听到一首六十年代的录音时,我能断定它来自六十年代。而这背后的成因,正是我最为着迷的研究课题。

我很好奇,是什么构成了六十年代音乐的特征?究竟存在一种“1960年代音乐”吗?《回路聆听》开篇并置了《东方红》和披头士乐队的《你所需要的只是爱》(All You Need Is Love),把晶体管技术作为二者的共通点。六十年代音乐的共性仅在技术层面吗?

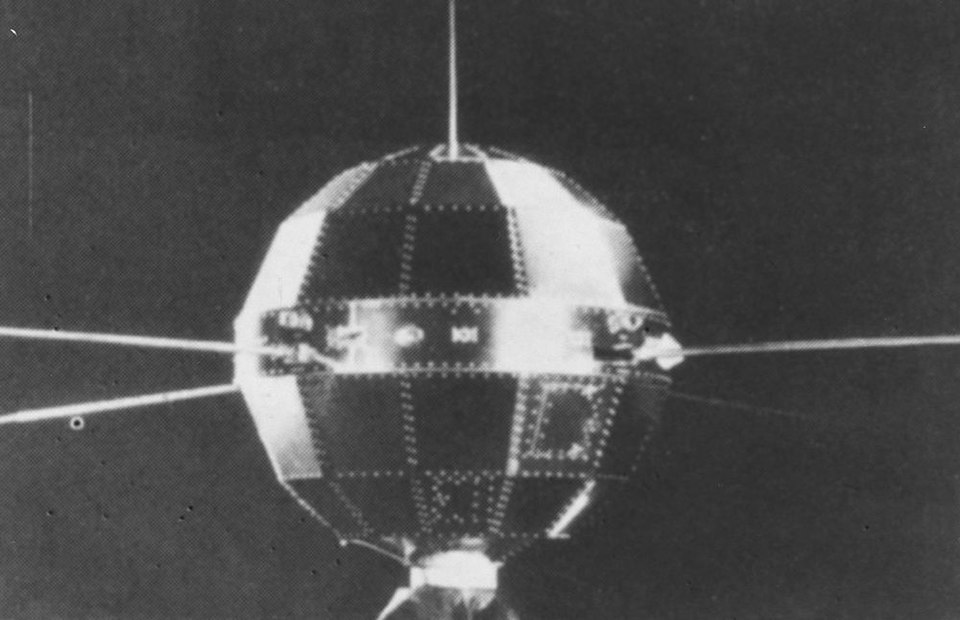

在太空中播放的《东方红》的“东方红一号”卫星

安德鲁·琼斯:我想先回到你之前关于技术决定论的提问。坦白说,我认为“技术决定论”本身是一个伪命题,它更像一个为转移焦点而设的烟幕弹,或是一条引导我们走进死胡同的错误路径。技术的功用并非一成不变。比如晶体管收音机,我既可以用它收听新闻,也可以通过在不同频段间滑动并用磁带录下这些声音,来创作一件噪音音乐作品。关键不在于设备规定了何种用途,而在于它所展开的,是一张充满潜在用途与使用场景的调色板。这并非技术决定论,而是说新设备带来了新的可供利用的可能性(affordances)空间,人类的创造力与现实需求,则决定了我们如何去探索(或不去探索)这些可能性。更确切地说,新技术的出现,意味着一套新的可能与新的限制同时显现于世。

《回路聆听》中对晶体管的讨论便遵循了这一思路。我并非主张晶体管这类基础技术会导致音乐创作的同质化或路径依赖。恰恰相反,我想强调的是,同一种技术,能在不同地域催生出截然不同的实践形态。1960年代中国大陆对晶体管技术的运用,就与同期在日本、台湾地区发展的消费级音频产业,形成了鲜明对照。真正吸引我的,正是技术与需求的碰撞:当相似的技术能力,与特定地域的文化习俗、政治环境乃至语言声学相遇时,竟能孕育出如此迥异的应用图景。然而,尽管这些案例千差万别,我并不认为它们彼此孤立,或是不属于同一个“1960年代”。在审视差异的同时,我们总能追踪到一些意想不到的深刻关联。

是否存在所谓的“1960年代音乐”?对此,没有一个直截了当的答案。《回路聆听》这本书是我目前得出的阶段性答案。如你所见,我尤其着迷于那些看似巧合,实则并非偶然的事。这里不如再分享一个例子。

有一次,我在家播放投机者团(The Ventures)的唱片。他们的音乐融合了摇滚与冲浪音乐(surf music)——一种以密集、快速的吉他乐句为特征的风格,在六十年代的加州风靡一时——并深刻影响了海滩男孩(The Beach Boys)等传奇乐队。然而,我自台湾的太太听到后,却惊讶地问我:“你怎么在听歌仔戏?”我一时愣住了:这明明是冲浪音乐。为什么一个在台湾地区长大的人,会将其与一种中国传统地方戏曲混淆?

这个看似荒诞的误会,揭示了一段文化融合史。我后来发现,当年许多商业化的流行音乐版歌仔戏,正是借用了冲浪音乐的元素才得以打入流行乐坛。这些作品保留了摇滚乐的四四拍节奏,融入了冲浪音乐标志性的电吉他连复段(riffs),再配上歌仔戏唱腔。这是六十年代一个奇特的文化现象:源自美国西海岸的冲浪音乐,竟意外地参与了台湾传统戏曲的复兴浪潮。

这一现象看似偶然,背后却有一条清晰的传导路径。冲浪音乐在五十年代末的日本已异常风靡,并迅速被本土乐队吸收,成为日本流行音乐的流派之一。它甚至催生了一种完整的生活方式:夏威夷衬衫、海滩文化、冲浪音乐……这背后是战后美日之间复杂的政经关系——包括美国的军事占领、美日经济纽带的形成、日本的美国化进程,由此导致了美国亚文化在日本的渗透。而由于日本流行文化在台湾地区的持续影响力,加之许多成长于日据时期的台湾人对日本怀有特殊情感,当他们寻求域外文化资源时,目光很自然地投向了东瀛。正是这样的文化传导链,让歌仔戏变成了冲浪音乐。

所以,我会说,存在一个全球性的1960年代。因为当时的所有人,都生活在同一股时代洪流中,所接触的一切都带有那个时代的烙印。我们可以描绘出多条并行的全球回路。比如,苏联掀起的民谣(folk music)复兴浪潮也曾影响中国。虽然我在书中着墨不多,但确实存在另一条国际社会主义民谣音乐的传播回路。这实际上解释了像《关塔那梅拉》(Guantanamera,即《关塔那摩姑娘》)这样的歌曲何以流行:这首创作于1950年代、1960年代风靡全球的古巴歌曲,几乎同时通过两种渠道传入中国大陆和台湾地区——一方是因为苏联推动社会主义兄弟国家的音乐传播,另一方则借助曼波(Mambo)舞曲风潮和古巴舞蹈节奏的全球热度。两岸听众在迥异的传播路径与接受语境中,聆听同一首歌——人们确实生活在同一个世界。尽管传播回路各异,有的相对封闭,有的更为开放,但它们无一例外,都被那个特定的历史时刻所塑造(mediated)。

此外,在音乐技术领域,我们确实可以从电吉他音色的角度来讨论所谓“六十年代之声”。尽管这种声音在当时的中国大陆并不显著(因电吉他引入较晚),但在全球范围内,由特定电子管电路驱动的吉他音箱,正塑造着一种独特的声音质感。不论是巴西热带主义运动(Tropicália)、美国冲浪摇滚,还是台湾地区流行乐中的电吉他声,都共同奏响了极具辨识度的六十年代声音。当时,美国有两大吉他制造商:吉布森(Gibson)与芬达(Fender),它们至今仍是高端吉他市场的巨头。然而,正因为其产品价格昂贵,日本开始大规模生产廉价仿制电吉他,使得日产廉价电吉他的声音遍布全球,形成了鲜明的听觉标识。因此,我确实认为我们可以谈论一种“全球性声音”(global sound),它建立在相似的技术、乐器与设备被广泛共享的基础之上。

为什么您认为,如果没有盗版,就没有台湾地区流行音乐在七十年代的起飞?谈谈盗版和冷战媒介回路的关系吧。

安德鲁·琼斯:我不是唱片收藏家,却也十分享受“淘碟”(crate digging)的乐趣。无论身处哪个城市,我总会去逛当地的唱片店,期待能发现一些意想不到的、足以打开另一重现实的物证。这个习惯让我有了一个反复出现的奇特发现。无论是在澳大利亚,还是在美国西海岸的唱片店里,我总能遇到一些包装怪异、印刷拙劣的六十年代美国摇滚唱片。封套是薄薄的纸板,唱片本身有时还是彩胶,封面上夹杂着中文。这些唱片收录的都是当年如日中天的名字——杰佛逊飞机(Jefferson Airplane)、约翰·丹佛(John Denver)——但其粗糙的质感无疑宣告了它们的盗版身份。我很快意识到,这些唱片的源头都指向同一个地方:1960年代的台湾地区。在那里,曾存在过一个庞大的盗版唱片产业。

朝鲜战争爆发后,为推行其在东亚遏制共产主义的政策,美国在台湾设立了多个军事基地。随着越南战争的升级,台湾更成为美国大兵“休养与放松”(R&R)的热门目的地。此外,台中附近还建有大型空军基地,负责维修保养飞往越南执行任务的美国战机。我们当然应当批判这段充斥着帝国主义色彩的历史。但它也带来一个直接后果:许多美军人员驻扎在台湾。对于台湾的盗版唱片制造商而言,这无疑是一个商机。

其实,当地的书籍市场也面临类似状况。当时,台湾地区涌动着一股学习英语、接轨全球知识的热潮,但正版英文书籍价格极其昂贵,远非普通民众所能负担。于是,一个规模庞大的盗版书籍产业与市场应运而生。自然,英语教学唱片也出现了盗版——这在某种程度上为后续盗版唱片产业发展打开了局面。

在这个故事里,浓墨重彩的一笔属于一位非凡的企业家——叶进泰。他成长于日据时期,后来在名为“十分寮”的矿场担任采矿工程师。聪明的叶进泰想出了利用采矿废料制造新塑料的方法。最终,他掌握了在台湾本地生产黑胶唱片(vinyl)的技术,不再依赖自澳大利亚或美国进口的成品。换言之,他开创了本地化的进口替代路径,由此在以本土材料支撑起台湾盗版唱片产业的过程中,发挥了关键性作用。

当时的情形是,空姐或其他旅行者会将美国西海岸的最新唱片带回台湾。人们随后直接用这些唱片(而非母带)制作金属模板,再通过模板压制盗版唱片,最后配上自制的封套——这些封套多为对原版封面的劣质油印复制,有时还会加上中文翻译说明。没多久,三重(今属新北市,台北的工业卫星城)陆续出现了大量唱片公司。最初的消费者主要是驻台美军和官员,但产业随即迅速扩张,使得台湾本地听众也能以极低成本接触世界各地的流行音乐——虽然以美国音乐为主,但也包含其他地区的作品。

伴随美国的军事存在,一种新的亚文化在台湾的年轻人之间悄然兴起——他们开始接触摇滚与民谣。借由唱片这一媒介,以及当时在台湾播出的美军广播电台(American Armed Forces Radio),他们逐渐沉浸在这种音乐文化之中。来自美国的信号或输入,被极富创意地转化为本土产业,为人们打开了聆听外界的新门。重申一次:这不是决定论,而是关乎潜能(potentiality)——正如在电子工程领域,一个信号具备足够潜能,跨越阈值,在不同语境中以全新方式被放大。于是,一代人听着所谓的“热门音乐”长大。当时最受欢迎的盗版唱片系列之一是“学生之音”,大学生们狂热地收藏这些唱片,紧追美国排行榜的最新金曲。随着这些以吉他为核心的音乐传播开来,吉他社团在七十年代的台湾高校如雨后春笋般涌现。后来在中国大陆也广受欢迎的音乐人如李宗盛、周华健,当年都是台大、政大等校吉他社团的成员。而这一切,都源于盗版唱片所催生的媒介生态。

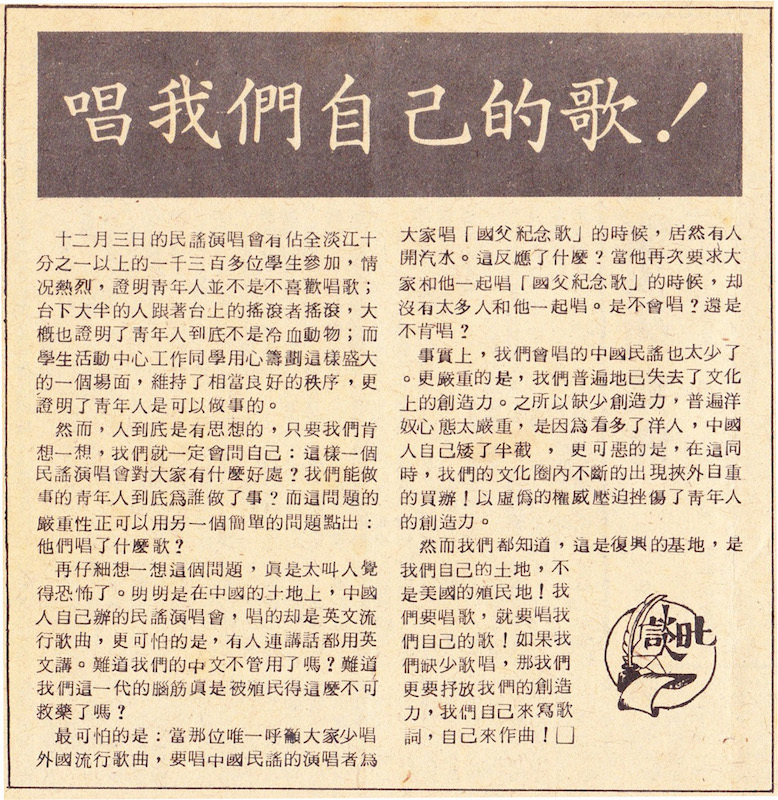

故事随之进入真正精彩的篇章——登场的是一位传奇人物:李双泽。李双泽是这位在台湾成长的青年,与菲律宾也有渊源,深受反殖民思想与民族主义情感的影响。他就读的淡江文理学院(今淡江大学),当时笼罩在一种受鲍勃·迪伦启发的校园民谣氛围之中,但李双泽立志要将这种音乐本土化。著名的“可口可乐事件”就在那时发生:在一次民谣演唱会上,他举起可乐瓶,质问主持人与观众:为什么在中国的土地上,中国人自己办的民谣演唱会,依然喝可口可乐,唱美国歌,不唱自己的歌?说完,他便拿起吉他,唱起台湾民谣《思想起》《恒春调》《补破网》……

李双泽

“可口可乐事件”

这里出现了一个有趣的回路:军事统治促生了音乐领域的本土抗争。但我的论点还有另一层面——这种抗争是有限度的。由于民谣音乐主要经由吉他这一媒介传入台湾,人们实际上无法完全忠实再现如陈达式音乐的结构。尽管很多人欣赏陈达的音乐,却难以真正复刻它们,因为那不符合三分钟民谣的格式框架,也不适应原声吉他的调弦方式。月琴无法像六弦木吉他那样调音,也无法演奏出吉他和弦的效果。这种形式上的限制意味着陈达本人无法像校园民歌手那样声名鹊起——后者更接近约翰·丹佛、琼·贝兹等人的风格。当时人们已无法摆脱外来印记,也难以突破其结构限制。

故事还有一个侧面是,那一时期的音乐生态推动了台湾唱片工业的崛起。叶进泰将从盗版唱片赚来的全部收益投入创办了第一唱片公司。这家公司随后录制了台湾流行乐坛早期最精彩的作品,直接催生了七八十年代台湾流行音乐的爆发式发展。后来,这些音乐通过卡带形式传入大陆。可以说,这一切——从盗版唱片到本土产业的形成与扩散——都属于同一条连续的历史脉络。

您会怎样整体地看待您这三部曲对中国流行音乐史的书写?我觉得有趣的是,您第一本书的导论其实已经勾勒出一幅整体的音乐史素描,似乎也预示了您后两本书的方向;而在第三本书写到邓丽君时,又回到了第一本书的主题。《留声中国》出版后,卢汉超批评您过于聚焦上海,用通商口岸的现象代表整个中国。于是,到第三本书,您又转向农村题材。如果把这三本书放在一起看,似乎可以发现一幅广阔的地理版图——从海港到乡村,从全球流通到地方声音。

安德鲁·琼斯:我一开始并没打算写三部曲,这三本书对我来说是一个自然发展的结果。中国流行音乐领域浩瀚广博,作为单个学者,我无法涵盖全部。我真诚期待未来能出现从不同地域、不同民间传统、不同视角书写的中国流行音乐史——我们确实需要这样的多元叙事。

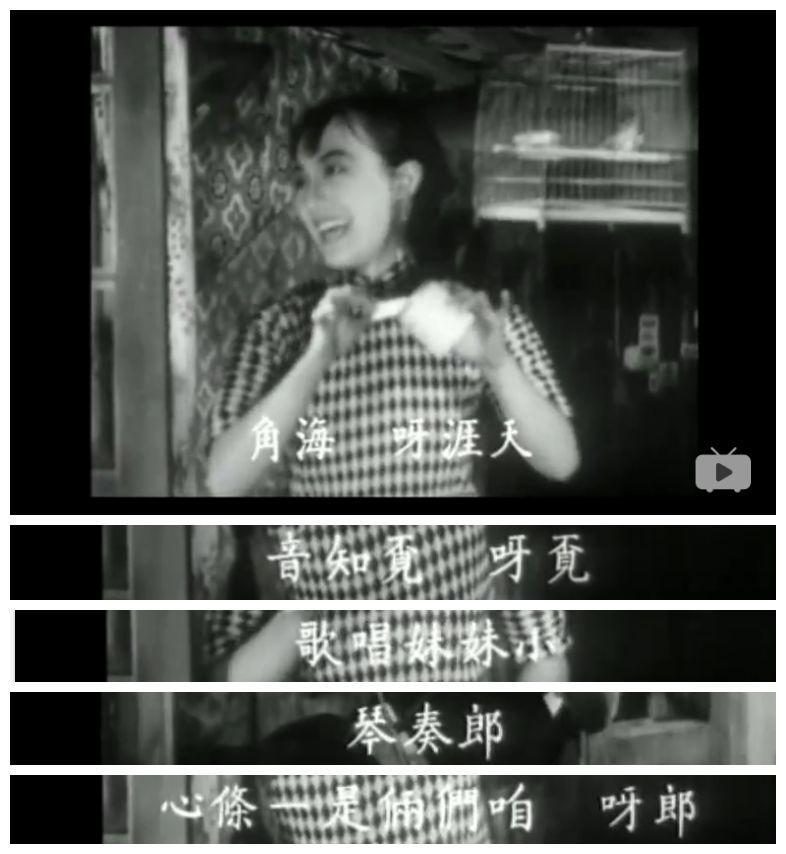

在《留声中国》中,我曾提到上海作为录音中心的重要性。但当时在上海录制的许多作品其实都是来自广东、四川的地方音乐,当然还包括苏州弹词。坦白说,我当初的视野确实受限于手头材料。其实单就苏州弹词在唱片工业中的现代化或大众化进程,就足以写成一部精彩专著。1930年代以上海为中心的流行音乐一个资料来源是电影《马路天使》,片中有两首周璇演唱的经典歌曲《天涯歌女》和《四季歌》,其实它们都是百代公司早年录制的苏州弹词翻唱版:《四季歌》改编自苏州哀歌《哭七七》,《天涯歌女》源自苏州小调《知心客》。这些隐藏的脉络远比我们想象的丰富,期待后来者能继续深挖这片研究沃土。

周璇演唱《天涯歌女》

回到三部曲的话题。第一本书的创作动机源于我亲身经历了中国历史上一个极具张力且引人入胜的转型时刻。这段历史涌现的时刻如此非凡,让我有一种不得不记录的使命感。但那本书带有尝试性质且不够完善,完成之后,我意识到自己对这些音乐现象的源流与早期发展史知之甚少。这便成为我继续创作《黄色音乐》的动力,试图追溯中国现代流行音乐诞生的前史。这项研究让我接触到了中国早期录音与留声机产业的历史。我的研究依然初步,但幸运的是,现在有很多优秀的学者在这方面做了大量工作。比如德国学者安德里亚斯·斯汀(Andreas Steen)在中国录音史及跨国唱片工业研究方面成果丰硕,上海本地也有学者做出了重要贡献,当然这个领域仍有大量研究空间。

这是一个上海故事,但我认为它更是一部映照中国乃至整个亚洲的叙事。我的几位同事刚出版了一本名为“留声现代性”(Phonographic Modernity: The Gramophone Industry and Music Genres in East and Southeast Asia)的著作,该书涵盖东亚与东南亚地区,试图通过个案研究展现这片广袤地域上留声机产业与音乐类型的关系。

《留声现代性:东亚与东南亚的唱片工业与音乐类型》

另一本令我深受启发的著作是迈克尔·丹宁(Michael Denning)的《噪音起义》(Noise Uprising: The Audiopolitics of a World Musical Revolution)。丹宁同样考察了1920年代上海、孟买、东京、里斯本、金斯敦、里约热内卢、哈瓦那等海滨港口城市如何成为乡村地区的音乐进入都市并被录制的场所。在这些城市里,全球流动的爵士乐、狐步舞曲、华尔兹等大都会产物,与极具本土特色、往往带着劳工阶层烙印的音乐形式碰撞融合,形成了各具特色的声音混血儿。迈克尔·丹宁给了我很多启发,因为通过与他的对话——同时他也借鉴了我的著作来涵盖中国案例——我意识到,上海的情况并非单纯的都市现象。这是一个大都市为乡土形态和乡村移民提供平台的典型案例,使他们能够借助跨国公司的录音设备来传播自己的音乐。这体现出一种耐人寻味的历史中介机制(historical mediation)。

迈克尔·丹宁著《噪音的起义:全球音乐革命的声音政治》

所以这本关于上海的书,在我看来,它绝不仅仅是在讲述上海。因为上海当时汇聚了各种地域性的音乐与声腔——不论是本地的申曲、苏州评弹,还是北方的蹦蹦戏、四川的川剧。城市如同磁铁,将不同乡土文化的铁屑吸附其中,进而孕育出新的本地通俗(vernacular)文化。上海不只是上海人的上海。它更像一个节点——我不确定是否喜欢“熔炉”这个比喻——或许可以说,这里是全球贸易、全球媒体与内陆腹地交汇的枢纽。

这正是我在第三本书中带入的视角:如果我想探讨“1960年代发出怎样的声音”,就必须深入审视那个年代的乡村面貌。对我个人而言,这背后有两个原因。其一,我来自牙买加一个非常偏远的乡村,那里只有一条比上海任何街道都狭窄的小路。我的家族世代以种植甘蔗和香蕉为生。因此,城乡之间的对话始终是我关注的命题。

其二,我意识到1960年代的牙买加音乐和巴西音乐都深深植根于乡村。乡野之声,尤其是农村教堂音乐对雷鬼乐至关重要。六十年代的音乐,比如巴西的波萨诺瓦和热带主义运动,都有一个重要共性:它们都是农村移民进入城市后,运用各种新技术带来的表达潜能所创造的全新声音。在巴西,热带主义运动有着清醒的自觉:要把巴伊亚州(位于巴西东北部,非裔文化浓厚、风格粗犷)的音乐传统,与披头士和摇滚乐融合,创造出独特的巴西之声。牙买加的情况也很相似:人们听到来自美国的灵魂乐后,将牙买加传统与非洲元素相融合,最终孕育出全新乐种。

我认为1960年代的另一个共同特征,是乡村之声与当时录音技术和电子音乐领域尖端科技的融合。无论你放眼何处,六十年代世界各地都涌现着某种电气化的民谣音乐。这是我认为能代表六十年代声音特质的另一要素。其背后的原因显而易见——那正是绿色革命兴起、全球范围内城乡迁移大潮涌动的时代,堪称资本主义发展的新一轮浪潮。当然中国的情况有些特殊。由于户籍制度的存在,中国虽然同样经历了工业化进程,但并未出现大规模的人口迁移。绝大多数当今世界特大城市,都在六十年代经历了指数级扩张,而中国直到八九十年代才出现类似现象。我认为这构成了中国1960年代经验中一个极具特色的差异:大规模城乡人口流动的缺席。这种特殊性既影响了音乐的声音特质,也塑造了当时的媒体基础设施架构。如何理解中国的不同?部分答案在于中国的社会主义媒体结构、有线广播体系,以及晶体管技术在此处的独特应用——这些创新实践既迷人,又极具创造力。

在您的中国流行音乐史的开端和末尾,各有一个人物仿佛要“为人民发声”:一为聂耳,一为崔健。您怎么看这个“发声”的问题?《留声中国》意图论证时代曲与留声机写实主义——或者说,黎锦晖与聂耳——在“基础设施”层面存在一种同构关系。这是否也体现了“发声”问题背后的历史的诡计?

安德鲁·琼斯:我当年和崔健交谈时,他并不想谈政治。实际上,我不认为他想成为人民的声音,因为他想为自己说话。老崔很聪明,他也应该知道,你一旦觉得自己是为人民发声,便有一定的危险性。因为毕竟你不可能代替大家说话,也不用代替大家说话,民众是多元的。我不觉得他想当英雄,他可能想为摇滚做点事情,为了他喜爱的、尊重的这个音乐风格做出一点贡献。

我当然没见过聂耳,但我们可以读他的日记。他那么年轻,二十三岁就意外去世了。在创作那些音乐时,他是一个满怀理想的青年,充盈着“我要创造历史”的热忱。那种姿态非常英勇,让我由衷欣赏。他拥有美好的灵魂。但与此同时,他毕竟年轻,而年轻人总是充满矛盾、犹疑与模棱两可。很不幸,因为英年早逝,他从未有机会真正完全成为他自己。

我确实相信,他想代表当时的中国人民为自由、为一个更美好的世界和明天而斗争。在这个过程中,他必须面对一些矛盾:如何将苏联群众音乐、军乐与中国民间音乐结合在一起?这非常困难。他必须进行一场创造性的冒险。无疑,这又是我们前面提到的难题的一部分:当你处于现代性的接收端,当现代性从外部强加给你时,如何既现代,又本土?这是一个后殖民困境,无论你在牙买加、巴西,还是当时的中国,都必须处理这个问题:当你用来抗争的工具是殖民者的工具时,该如何维护你自己?这是我在这些音乐中看到的共同困境,也是聂耳的困境。他实际上做了一件非常了不起的事,把不同的音乐组合成一种新的现代中国音乐。我因此非常尊敬他。

在上海图书馆对面的街心花园,有一座聂耳的雕像。雕像的创作者张充仁是《丁丁历险记》作者埃尔热(Hergé)的合作者和密友。张充仁把聂耳定格在一个英雄形象中。无疑,聂耳既是革命的,但从他的日记里也能发现,他非常融入他所在的那个都市世界,和众多文艺青年打成一片。所以不可否认,年轻的他仍在学习如何创作音乐和为人民发声。

张充仁塑聂耳像

我不认为《留声中国》意图抹平聂耳与黎锦晖之间的差异,他们确实非常不同。聂耳当年曾与黎锦晖决裂,在报纸上以匿名方式极其严厉地抨击他。这完全可以理解:那时的聂耳是个热血青年,对世道的不公充满愤慨。不过,我的观点更为微妙。我承认他们在艺术理念与最终采用的音乐形式上存在深刻分歧,但我也认为,他们都源自同一个世界,只不过选择了截然不同的方式回应那个世界。实际上,在他们各自风格的形成过程中,受到的影响是相似的。无论是黎锦晖还是是聂耳,都必须学习如何借助当时的新媒介来传播音乐——面对唱片、无线电与电影,通过这些新的渠道与公众对话。只是在对话的内容与形式上,他们走上了完全不同的道路。