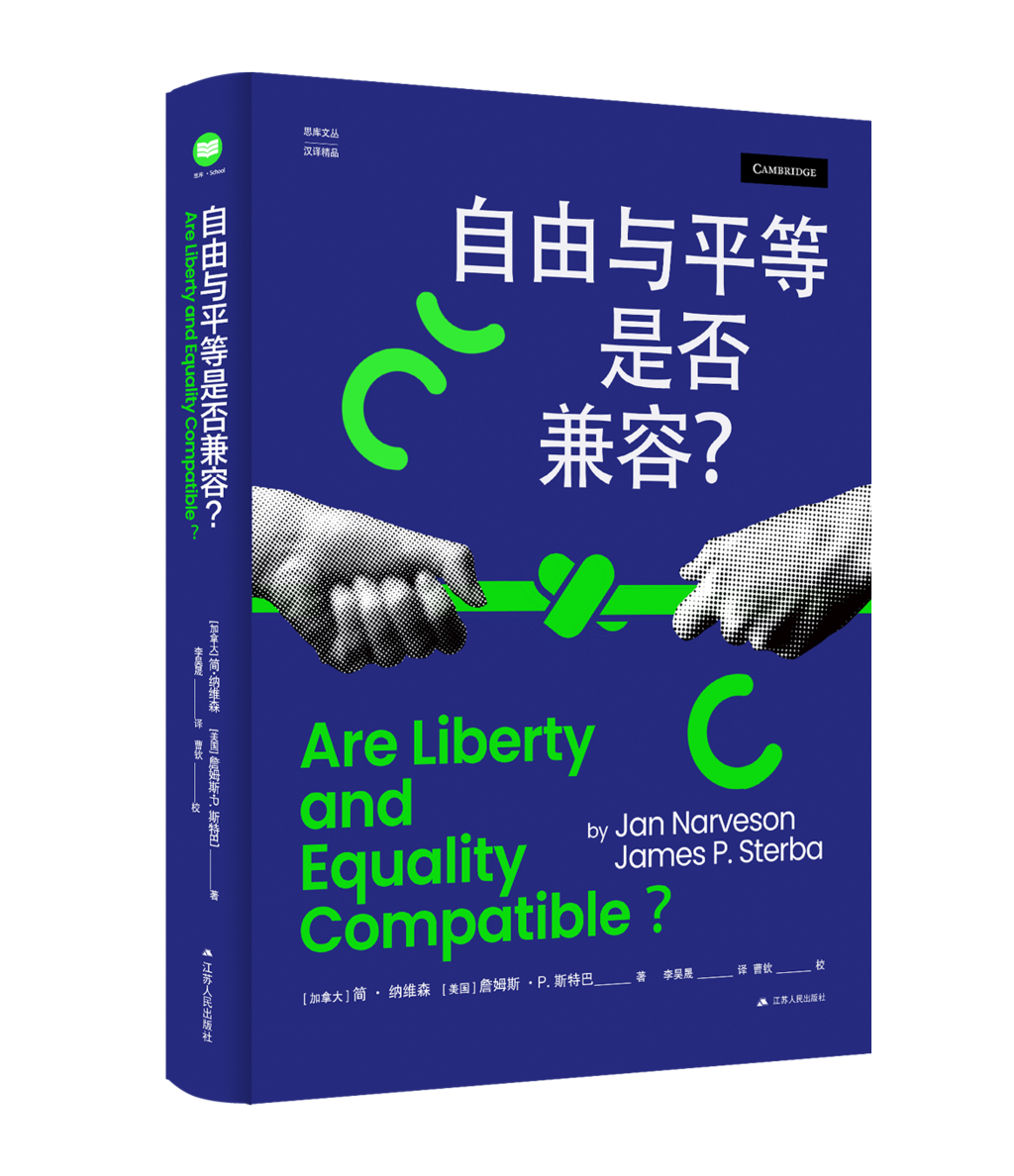

消极自由能否导出福利权?——评《自由与平等是否兼容》

《自由与平等是否兼容》是简·纳维森与詹姆斯·P.斯特巴两位学者思想碰撞而成的一本经典著作。整本书的内容主要聚焦在福利权这个主题上,两位杰出的哲学家从消极自由概念出发展开了精彩的辩论:穷人能否有不受干涉地从富人剩余物那里拿走生活必需品的消极自由,这种消极自由能否导出福利权?与很多哲学类书籍不同,该书具有很强的思辨性,读者能够从思辨的过程中对自由与平等的概念有更强的把控,从而更全面地看待这一哲学论题。不仅如此,斯特巴与纳维森二者的辩论也十分真挚与纯粹,有着不掺杂任何杂质的干净。译者与校者在整个翻译过程中注入了真情实感,笔触细腻,文字真挚,专业性强,让读者在阅读的过程中仿若置身于一场雄辩高谈的辩论赛之中,启人深思。

《自由与平等是否兼容》,李昊晟译,曹钦校,江苏人民出版社,2025年6月

斯特巴与纳维森的主张

在本书中,斯特巴认为自由与平等能够兼容,消极自由不仅能推导出消极福利权(穷人不受干涉地从富人那里拿走生活必需品),进而导向一种积极(建立最低保障制度来保障的)福利权,而且能延伸至遥远民族与后代而扩展出超越特定时空的实质平等。与之相反,纳维森主张自由与平等不相兼容,他认为社会契约理念无法推导出根本性的积极福利权。

斯特巴指出,自由至上主义者虽以自由捍卫者自居,但他们对自由的解释却存在需求和能力概念之分。就需求概念而言,来自他人且违背个人需求才构成限制;而对能力概念来说,被他人约束使得无法做有能力做的事也算自由受限(无法做缺乏能力的事不构成自由)。(9页)无论哪一种概念,都涉及约束的问题。自由至上主义者将约束限定为他人通过积极行动阻止人们做原本能够做的事,而福利自由主义者认为约束还应包括消极行动(即不作为)。为了不乞题(将结论本身当作前提使用),斯特巴从自由至上主义者普遍接受的消极自由前提来解释约束,即他人通过积极行动阻碍人们原本想做或能做之事。基于此,斯特巴引出论点:在富人有充足资源满足他们的基本需求,而穷人缺乏满足他们基本需求的资源来保证自己过上体面生活的情形下,富人与穷人的消极自由之间存在冲突,即富人不受干涉地使用他们的剩余资源来实现奢侈目标的自由与穷人不受干涉地从富人那里拿走满足他们基本所需的必需品的自由之间的冲突。(14-16页)

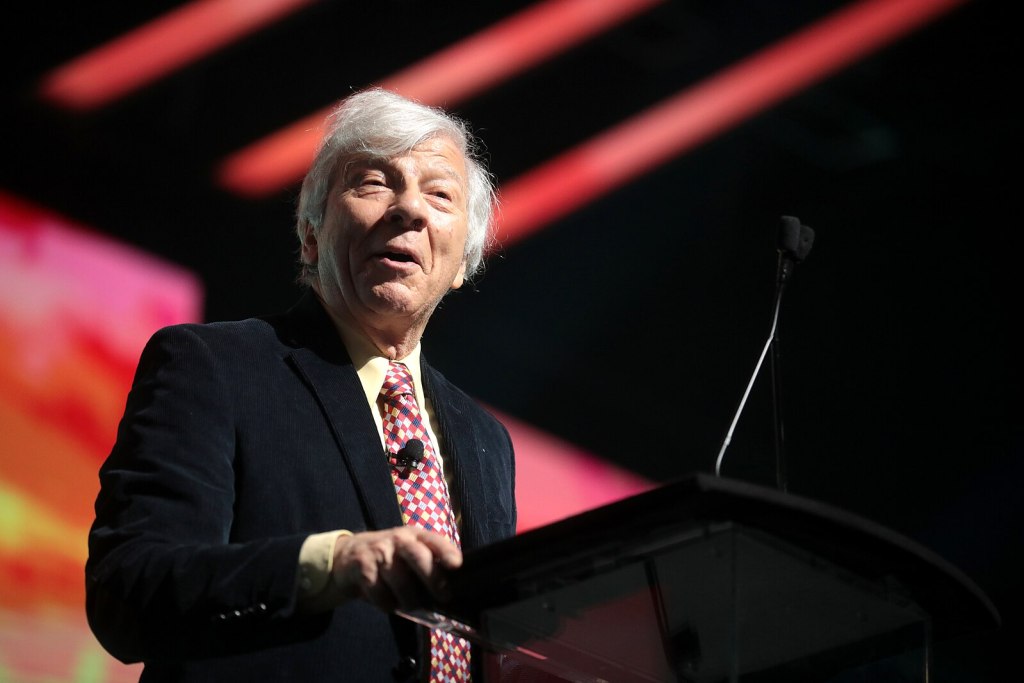

斯特巴

为解决这一冲突,斯特巴引入“应当”隐含“能够”原则,该原则强调道德要求不能超出人们能力范围,或让其承受不合理的巨大牺牲。在此原则下,要求穷人放弃获取生存必需品的自由,意味着让其面临饿死的境地,属于不合理的巨大牺牲;而要求富人限制奢侈需求的自由,只是让渡非必要利益,具备道德合理性。因而,穷人的消极自由在道德上具有更优先的可强制执行性,应当保障穷人从富人剩余资源中获取基本需求品的积极福利权。(16-28页)当然,这种福利权的实施必须建立在一个重要的前提条件上,即穷人已经利用现有一切机会来参与互惠工作,否则富人便没有义务通过限制自身自由来惠及穷人。(21页)

斯特巴进而将以上观点延伸至遥远民族与子孙后代。我们事实上能够跨越与遥远民族间的距离,预见并控制自身行为对后代满足基本需求能力的影响。(29-31页)由此,有关积极福利权的论证应当延伸至所有人,而不仅仅是生活在特定地方与时间的那些人,这将推动资源在时空维度上的平等利用,从而导向实质平等。(32-33页)

纳维森则主张自由与平等不相兼容,他通过社会契约方法(基于个体对自身利益的追求和理性思考,通过协商和妥协形成道德规范)(195-196页)来否证根本性的积极福利权。第一,处于类似霍布斯式“自然状态”中的自由人,不会同意向有需要者进行无限制、非互惠的资源转移,而更倾向接受“禁止暴力与欺诈”条款。人们的权利在本质上是消极的——不伤害他人,而不是积极地帮助他人。当然,社会契约并不排斥人们自愿的使用自身资源进行利他活动(是被允许且应得到赞许的)。第二,从自由与平等的关系来看,狭义和通常意义上的自由与平等无法同时实现。如果国家强制人们去帮助他人,这无论如何都已限制人们自由管理生活和使用资源的权利。(269-271页)

纳维森

纳维森同时指出“自由与平等是否能够得到调和”的提法过于模糊。(223页)当某人愿意把他的东西平等地给予一些人的时候,自由与平等能够调和,但这和正义问题无关。就正义角度而言,人们可以合理要求彼此尊重自由并按照自己的意愿行事,但不能要求将生产的东西平等分配给他人。“彼此尊重自由”(没有人愿意成为他人的奴隶)与“将生产的东西平等分配给他人”(强制为所有人提供福利援助)的要求明显不兼容,社会契约赞成前者而反对后者。(223页)在权利性质方面,消极权利(互不伤害)是社会契约的基本要求,而积极权利要求他人单方面为权利持有者提供东西,这与契约的本质相悖。强制推行积极福利权缺乏必要性与合理性,作为替代方案的私人保险和慈善事业其实能够满足大多数人的需求。(224-229页)

斯特巴与纳维森的论证

两位学者虽然在“自由与平等是否兼容”这一议题上见解相左,但在论证的过程中,却没有一味地否定、抨击对方,彼此都基于足够的共识来试图缩小议题范围,并以“内在批判”的方式使得各自主张变得更加清晰与明确。

首先,斯特巴与纳维森都接受哲学自由主义。他们认为正义原则建立在某种社会契约之上,都同意“被选定的原则能够让我们每个人在自己的生命中过得尽可能地好,前提是其他人也同样能够过得尽可能地好,而过得好不好则要根据我们自己关于‘什么能使生活过得好’的理解来确定”。(169页)

其次,斯特巴与纳维森试图从消极自由的政治理想出发探寻不乞题论证。所谓消极自由的政治理想,是说应该以尽可能少的方式来约束每个人的消极自由,只要这与对其他每个人消极自由的相同约束相兼容。(8-12页、20-27页、51-53页、141-142页、163-168页)不同的是,斯特巴支持穷人不受干涉地从富人的剩余物那里拿走满足他们生活必需品的自由(一种消极自由),纳维森则捍卫富人不受干涉地使用他们剩余资源来满足他们奢侈目标的自由(另一种消极自由)。

最后,关于自由之间的冲突,纳维森与斯特巴都认为不是“在被认可的自由”层面上(两位学者都赞成自由权对自由至上主义来说是基础的),而是只有在“被认可的自由”与“未被许可的自由”之间。双方的分歧在于“穷人不受干涉地从富人处拿走满足基本需求品的自由是否被许可”的判断。(96页)

对于两位学者不同的具体论证,可以用书中提到的一个例子来做简要说明。

在T0时刻,S和R分别生活在两个岛屿上,S可能无法自给自足而饿死(潜在穷人),R则相对富裕(潜在富人)。于是S向R提出一个协议,即如果一方无法生存,另一方将提供足够的食物给另一方。R经过考虑,认为S生存概率低,自己为S提供食物要花大量时间在讨厌的农活上,不划算,拒绝了该协议,但表示若S有其喜欢的剩余物时可联系交易。不过,在一种霍布斯式自然状态情境下,R知道S可能诉诸武力,于是想清理S以避免麻烦;S当然会意识到这一点,也决定先发制人,结果便是两人都死亡或生活变得更糟。从双方角度看,S希望自己享有福利权而R承担提供福利的义务,R认为让所有人都享有福利权更好。但相比于让所有人享有福利权,充分的财产权对两个人来说更好(更符合两人的利益),最终达成所有人享有充分财产权的协议。十年后,S遇到困难(快要饿死了),并带着妻儿来向R寻求帮助。R拒绝提供食物,因为他觉得生产食物很费力,且没有理由认为他欠S任何东西。R不在乎S是否会饿死,因为他认为S帮不上忙。(97-99页)

在纳维森看来,这个例子表明从“应当”隐含“能够”原则不能推导出福利权。纳维森假设S是一个没用(没有利用一切机会来自力更生)的人,没有资格获得福利权。但斯特巴认为,纳维森更早并没有假设S没用,而只是说S可能无法凭借掌握的资源来自力更生。当然,如果S确实没用,那他就得为自己的贫困负责且无福利权,两位学者对此的观点就没有冲突。所以斯特巴主张应抛开此设定,分析R与S在T0时刻同意无福利权的完整财产权制度是否合理,特别是在这个制度可能导致S及其家人饿死的情况下。在他看来,S有变得贫困的可能性,R也清楚并出于自利不会对其进行援助。但S别无选择(战争是最坏的结果,没有更好的选择)而被迫同意一个没有福利权的完整财产权制度并不合理,S无权获得福利权的理由也不成立。(100-101页)

纳维森认为关于R与S之间的争论应该从他们的实际情况出发,而非抽象假想。他提出两种从自利出发的方式:一是R基于最优自我利益行动,二是R基于好的(即不乞题的)论证支持的行动。如果R与S都基于自利行动,且战争对双方不利,他们可能会同意无福利权的完整财产权,即使这可能导致S及其家庭的困境。然而,也存在R与S互利交易或R支配S的情况。(108-110页)

更进一步,纳维森指出斯特巴混淆了“需求”与“权利”的本质区别,忽视了财产权的合法性基础。合法财产权源于无侵犯的获取方式(如先占、创造、自愿交换等),穷人的需求不能成为侵犯富人财产自由的正当理由。穷人与富人二者的冲突本质是需求与权利的冲突,而非“自由的冲突”。(178-191页)同时,“应当”隐含“能够”原则在该情境中并不适用,因为穷人获取资源的手段若涉及侵犯富人的合法财产,本身就是对自由的破坏。道德虽会带来履行义务时可能伤害自身的情况,但不能据此认为在冲突中让穷人尊重富人财产权是不合理的要求。(191-195页)人们在无特殊关系的情况下,基于自身利益考量,理性上会同意达成“避免使彼此的情况变得更糟”的共识。(222页)互相援助虽然值得鼓励,但由于其难以涵盖整个人类,且在现实中期望从遥远人群处获得回报并不合理,所以它更多是一种美德,而非社会契约所强制要求的义务。(221-223页)

斯特巴则批评纳维森的“道德上正当的自由”论证只关注自己偏爱的基本自由权选项,忽略了导向实质平等及其他导向福利权的基本自由权选项,使假想契约方可以做出的选择变得模糊。更关键的是,纳维森从假想契约选择情境推导其偏爱的消极自由的论证犯了乞题的错误,他预设了契约方无法拿走各自最初占有或生产的东西(否则会引发无意义的战争),还假定契约方出于自利不会同意资源转移,这种设定预先排除了各契约方具有利他主义利益的可能性。(277-282页)

如何看待这场论战

斯特巴与纳维森因为风格的差异,在整个论证过程中所采取的论证方式有所不同。斯特巴在阐释完主要观点以后,通过与其他指向类似结论的论证进行比较,以及对自由至上主义的反对意见进行回应,来进一步论证了其观点的合理性。纳维森则是将重心放到对相关概念的剖析上,他先是有条不紊地为读者构建起理论框架,再以此为基础逐步引出自己的观点,进而展开深层次地探析,使其更加令人信服。

不可否认,在整个论证过程中,两位学者的论证也存在着些许不足。斯特巴一直强调穷人“不受干涉”的自由,忽视了富人对剩余资源的所有权,这何尝不是一种对自由的侵犯。而纳维森在探讨社会契约理论的过程中,强调自由优先,反对强制的福利权,认为解决社会问题和构建道德体系应充分考虑社会契约方法的个人主义与自愿主义原则,其论证过度强调个人利益而忽视了集体或国家利益,一定程度上来说也是比较片面的。

但不论如何,两位学者的观点都各有依据,读者需要做的就是从两位学者的辩证中形成自己的思考,对自由与平等的概念有一个更加充分的认识,对福利权的证成有一个更加辩证的看法,这才是本书想要达到的真实效果。

最后,关于自由与平等这两个概念,我想用纳维森在文中的原话来收尾,“我们能两个都要吗?或者我们必须在它们之间作出选择?这是我们的问题——但它实际上不是一个明确的表达。只要我们仅仅把自由与平等当作理念(ideas),那么似乎很明显,必须在它们之间作出‘选择’的观点不是那么有道理。”(127页)