唐宋经济制度与地方社会

2025年9月6日,“唐宋经济制度与地方社会”工作坊在上海师范大学徐汇校区文苑楼举行。本次工作坊旨在深入研讨唐宋经济制度与地方社会的互动逻辑,总结其中蕴含的治理经验与制度智慧,为推进当下国家治理体系和治理能力现代化提供学理支撑与历史借鉴。工作坊由上海师范大学“中华优秀传统文史素养”协同创新教研团队主办,上海师范大学中国史学科、上海市历史学会协办,来自华东师范大学、河南大学、河南师范大学、山西师范大学、淮北师范大学、浙大城市学院、江苏第二师范学院、上海社会科学院、《复旦学报》杂志社、《学术月刊》杂志社、《高等学校文科学术文摘》杂志社、上海师范大学等单位的二十余位专家学者参加工作坊,并就相关问题进行了对话交流。

上海师范大学人文学院陈勇教授致开幕词。陈勇指出,“国家治理与地方社会”工作坊自开办以来,始终致力于推动中国古代国家治理体系与地方社会的学术研究,形成了持续深入的学术对话传统与鲜明的学术交流特色。本次工作坊以“唐宋经济制度与地方社会”为主题,能够从国家经济制度设计、运作机制与地方治理实践的角度,深入探讨唐宋之际国家与地方间的互动关系。希望通过本次工作坊,既能总结唐宋经济制度对地方社会治理的深远影响,推动我们对中国古代国家治理逻辑的进一步理解,又能增强学术的代际沟通与交流,促进中青年学者的成长。

本次工作坊共有八篇主题报告,涵盖唐宋时期的谱牒文书、藩镇政治、中央与地方财政体制、两税治理、中枢政治运作等诸多问题。江苏第二师范学院邓子勉、《复旦学报》杂志社陈文彬、《学术月刊》杂志社周奇、上海社会科学院叶舟、《高等学校文科学术文摘》杂志社邹国慰、上海师范大学孔妮妮、秦中亮、赵龙、许超雄担任评议人。

山西师范大学历史与旅游文化学院刘丽的报告主题为《事、文、义:叙事视角下谱牒类文本的史学分析——以中古河东裴氏谱牒为例》。该报告以中古河东裴氏谱牒文本为考察对象,反思史学叙事三要素,认为谱牒类文本的真实在很大程度上体现为世系学的话语逻辑,而不是绝对的客观抑或纯粹的真实,借助叙事视角对不同类型的历史文本进行系统的史学分析,有助于打破近代以来实证主义史学对历史学的垄断性解释,为构建中国自主的史学话语体系提供资料支撑。评议人指出,本报告以“事—文—义”贯通实证、形式与功能三层逻辑,将史学叙事理论与中古谱牒类文本有效耦合,“引谱入史”,在谱牒类文本的叙事化解读与中国本土史学重构方面,提供了有益启发。

河南师范大学马克思主义学院刘永强的报告主题是《从来人心忠顺:论唐代宗、德宗时期河东镇的政治走向》。报告聚焦于唐代宗、德宗时期河东镇的政治演变,揭示了中央与藩镇关系在中晚唐时期的复杂互动。报告认为,安史乱后河东镇面临回纥、河北等多重政治军事力量的觊觎,形势异常严峻。唐廷一方面与回纥改善关系,以咸安公主进行和亲,有效减弱河东镇的北方防御压力,另一方面采取“放弃河朔,控制其余”的藩镇政策,稳定河北局势,同时逐渐增强朝廷选任主帅的权威,加大中央的控制力度。在朝廷多重政策的共同作用下,河东镇“人心忠顺”的政治走向最终完成。评议人指出,本报告问题意识强烈,以中晚唐藩镇格局的关键区域——河东镇为考察中心,兼顾正史、诏敕、墓志及各类其他材料,特别是出土墓志与传世史料的对照使用,以个案研究与宏观政治格局分析相结合,增强了论证的逻辑说服力。对河东镇监军权力的分析,可以结合中晚唐宦官权势的增加,及与他镇(如凤翔、同华等)进行横向比较,更进一步增强论述的典型性。

上海师范大学人文学院韩冠群的报告主题是《从“委政庙堂”到“每事坚执”:宋光宗朝政治运作》。报告聚焦宋光宗朝政治运行特征,通过分析光宗与大臣间关系的阶段性演变,揭示光宗由“委政庙堂”向“每事坚执”的转变过程及其政治逻辑。报告认为,光宗朝政治因叠加了光宗与太上皇、光宗与宰执大臣,以及宰执大臣之间多重因素而错综复杂,促使中枢政治运作呈现多变、剧变的特点。光宗朝政治运作由君臣共治面向趋于专断化、偏执化,最终促成绍熙内禅的发生。评议人认为,如何理解皇权与宰执大臣的互动,是宋史研究的关键议题。光宗朝政治运作特征的转变,是官僚体制的运作逻辑与皇帝个人意志之间张力的鲜明体现。中央集权制国家中枢证据的稳定运作,除去依靠强有力的官僚体制、制度与法治建设、文书行政体制外,还有赖于个人层面的君臣协调。光宗朝中枢政治运作的阶段性变化,展现了政治史研究需要涉及的诸多复杂维度。

浙大城市学院浙江历史研究中心林建的报告主题是《再论北宋对黄河下游河滩地的管控》。报告认为,宋廷对黄河下游河滩地的管控措施,由河务为先转向农事为主,彰显了北宋中后期宋廷基于黄河北流现状,对于治河政策与区域社会治理方式的不断调试。政府的介入,在于调控河滩地的分配,并希冀利用河滩地补足滨河地区财政的亏失,实现滨河地区社会秩序的稳固与延续,凸显了古代王朝对环境生态变化时的无力与顺从。评议人指出,环境史、经济史与政治史的交叉研究,是当前历史研究的热门领域。以北宋对河滩地管控措施的转变为分析中心,梳理北宋中后期不同阶段政策取向的侧重,揭示政策背后涉及的财政、社会治理等多重压力,展现了作者鲜明的问题意识与严密的分析逻辑。对河滩地的管控,不仅关乎田赋收入,还深刻影响边防军储、移民安置等更大范围的国家治理。北宋政策的转型,在宏观上可以理解为古代农业国家应对生态脆弱区治理模式转变的一种典型案例,具有广泛的比较研究价值。

淮北师范大学历史文化旅游学院原康的报告主题是《两税法时期唐代地方官员的“均税”困境及其策略》。报告认为,两税法下地方官员的“均税”实践,反映了中央政令与地方执行之间的巨大张力。两税法下“三年一定户等”的政策规定,实际上并未严格执行。这并非源于单纯的吏治败坏,国家财政收入的需求与税负均平的政治理想、均税带来的扰民风险与“安民”伦理,在本质上相互龃龉,两税法下的“均税”困境,实际上是制度本身的内在矛盾所引发的。评议人指出,两税法下的均税困境,不能简单归因于传统意义上的“吏治败坏”,部分官员如元稹等,在制度缝隙中的成功探索,并不能证明制度本身不存在问题。本报告立足于唐代两税改革的关键节点,以“均税”为切入点,突破传统的学理分析,深入揭示了制度设计与实践之间的张力,注意到政绩考核与政治理想间的逻辑冲突,为理解中晚唐地方治理的制度结构提供了有力解释,为制度史研究提供了新的着眼点。

上海师范大学人文学院杨晓宜的报告主题是《唐中后期藩镇的地方治理与司法权运作机制》。报告聚焦唐代藩镇与地方治理,结合法制史研究,以地方官员的司法职能为观察视角,分析藩镇司法权的运作及其对地方社会的影响。报告认为,“道”既是上下级政务的沟通管道,也要监察州县的治理概况。在地方司法权的划分上,州县“主审判”,藩镇“主监察、辅审判”,是朝廷控制地方势力尾大不掉的有效手段。地方司法权的运作既受制于政治权力的再分配,又反映出唐代政治秩序的多元性与弹性。评议人指出,本报告围绕中晚唐方镇司法机制的制度建构与运行实践展开研究,摆脱了传统的叙述框架,是近年来制度史研究转向整体趋势的体现。考察节度使在地方设置的司法机构及裁判程序,揭示中央司法体系在地方的延续与适应,回应了当前学界区域史、制度史研究的最新关切,为进一步理解中晚唐政治秩序的弹性实践提供了分析视角。

上海师范大学人文学院张延和的报告主题是《南宋初期收兵权与中央集权的重建》。报告认为,南宋初期,高宗以御札指挥大将,宰执、词臣与皇帝共同参与到统御大将、重建中央集权的政治格局中来,御札体现的是朝廷和皇帝的共同意志。同时,高宗采取“以内军制衡外军”的策略,塑造“将门”掌“内军”的格局,并在和议达成后,收回大将统兵权,将统兵权分流到统制官、统领官、将、副层级,由皇帝和枢密院掌握军队指挥权,最终实现收兵权,重建了中央集权。评议人指出,“收兵权”问题,触及的是南宋初年政权重建过程中最核心的国家治理议题,南宋政权既要应对武将拥兵自重的现实威胁,又不能彻底否定军事系统对边防安全的有力支撑,“收兵权”所遭遇的两难处境,是理解南宋初肇期国家政治复杂性的绝佳切入点。该报告对南宋初年收兵权与重建中央集权的分析,已超越军事本身,切入到了制度史、政治史等更广泛的史学议题,是理解南宋初年重建中央集权的关键线索。

河南大学黄河文明与可持续发展研究中心孙朋朋的报告主题是《元代行省财政体制建构与地方财务运行》。报告分析了元代行省与都省在督办、转输地方财赋以及维持地方财政正常运行等方面互为表里的密切关联,认为在元朝高度中央集权的财政体制下,行省以服从中央财政为要旨,都省为确保行省发挥积极财政效应而赋予其财权大而不专的财政定位,由此衍生出元代地方财政来源多元化与经费承担主体的社会化现象。评议人指出,该报告围绕元代财政体制的建构与运作展开,兼具财政制度史与地方行政史双重视角,揭示出中央财政制度设计与地方财政执行间的复杂张力。元代行省制的财政建构,是理解大一统格局下财政制度设计与执行的重要视角,能够为今天财政体制的变革提供一定智力支持。

上海师范大学旅游学院徐世康,人文学院许超雄、冯盛,分别就此次工作坊的主题及发表的八篇报告开展圆桌讨论。徐世康认为,财政制度的设计与执行,是国家治理的重要组成部分。唐宋国家财政制度研究虽然成果丰厚,但目前仍旧存在两个明显断裂:一是国家财政制度与地方社会治理间的连接不够紧密,二是制度史与经济史之间的联动分析仍显薄弱。以两税法为例,学界往往集中于国家层面的制度设计,对于地方治理层面的“均税”困境措意不多。财政制度不仅仅是制度设计的问题,更是国家治理的重要实践部分,历史研究必须切实推动制度与实践之间的学术对话。许超雄指出,藩镇时代的国家治理,不能停留在中央与地方博弈的传统视角,更要将其置于唐宋之际国家治理结构转型的长时段视野来观察。安史乱后的国家治理,并非中央权力的彻底崩解,而是中央与地方间治理模式的相互调适,它不但不孤立于国家治理的逻辑之外,更是理解新旧制度转型期内,国家治理与地方社会关系的关键环节。冯盛认为,围绕中枢权力运作与国家治理的关系,近年来学界主要侧重制度设计与制度实践间的张力问题,对制度史的研究仍过度集中于理想型、笼统型的描述,这一点需要格外注意。本次工作坊所提交的论文,无论是对光宗朝中枢政治转型的考察,还是聚焦宋初中央集权的重建,抑或元代行省财政体制的建构,都提供了新颖的研究视角,对学界相关研究有重要启发。

华东师范大学历史学系教授黄纯艳在工作坊闭幕式做学术总结。黄纯艳指出,本次工作坊主题新颖、立意鲜明,将唐宋经济制度置于“国家治理与地方社会”的大框架下进行讨论,对拓展唐宋史研究的视野具有重要启发。与会学者的报告紧扣主题,能够从政治、经济、藩镇等多个维度切入,对正史典籍、碑刻文书、谱牒等各类材料的运用较为充分,体现出青年学者扎实的学术训练。黄纯艳特别强调,本次工作坊的成果不仅仅局限于学术交流,更增强了老、中、青三代学者的代际沟通,为青年学者提供了学习与成长的平台,促进了学术新生代力量的成熟。

本次工作坊聚焦唐宋经济制度与地方社会,围绕国家制度建构与地方治理实践两个维度的互动展开深入研讨,凸显了工作坊主题的学术价值与研究意义。与会学者围绕唐宋中枢政治运作、藩镇政治发展、中央集权重建、地方政策落实及财政体制运转等诸多主题,充分利用传世典籍、碑刻墓志、谱牒文书等各类史料,深度揭示了唐宋之际国家治理与地方社会的诸多面向,展示了唐宋史研究的新思路、新特点、新视角、新方法、新趋向。工作坊在推动相关学术研究深化的同时,也为中青年学者提供了学术交流与切磋平台,促进了学界新生代力量的成长与成熟。总体而言,本次工作坊对唐宋经济制度与地方社会的深入探讨,取得了预期的成效,为未来相关领域的拓展奠定了坚实基础。

相关文章

首届“历史与哲学上海论坛”在上海财经大学人文学院举行

工作坊|知识·空间·思想:大学传统的多元展演

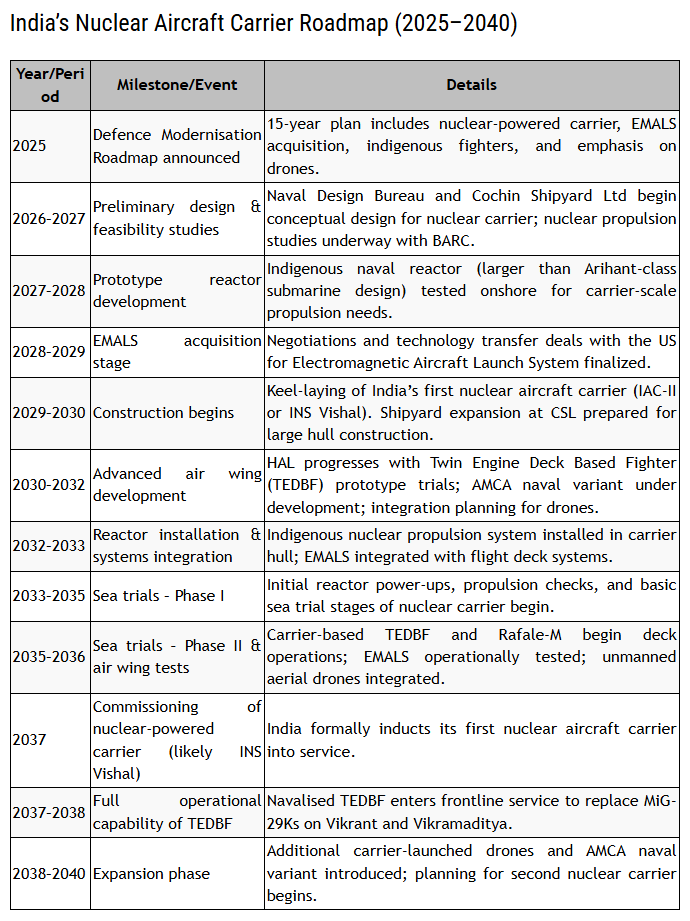

明查|印度“核动力航母”成型了?还长得酷似福建舰?

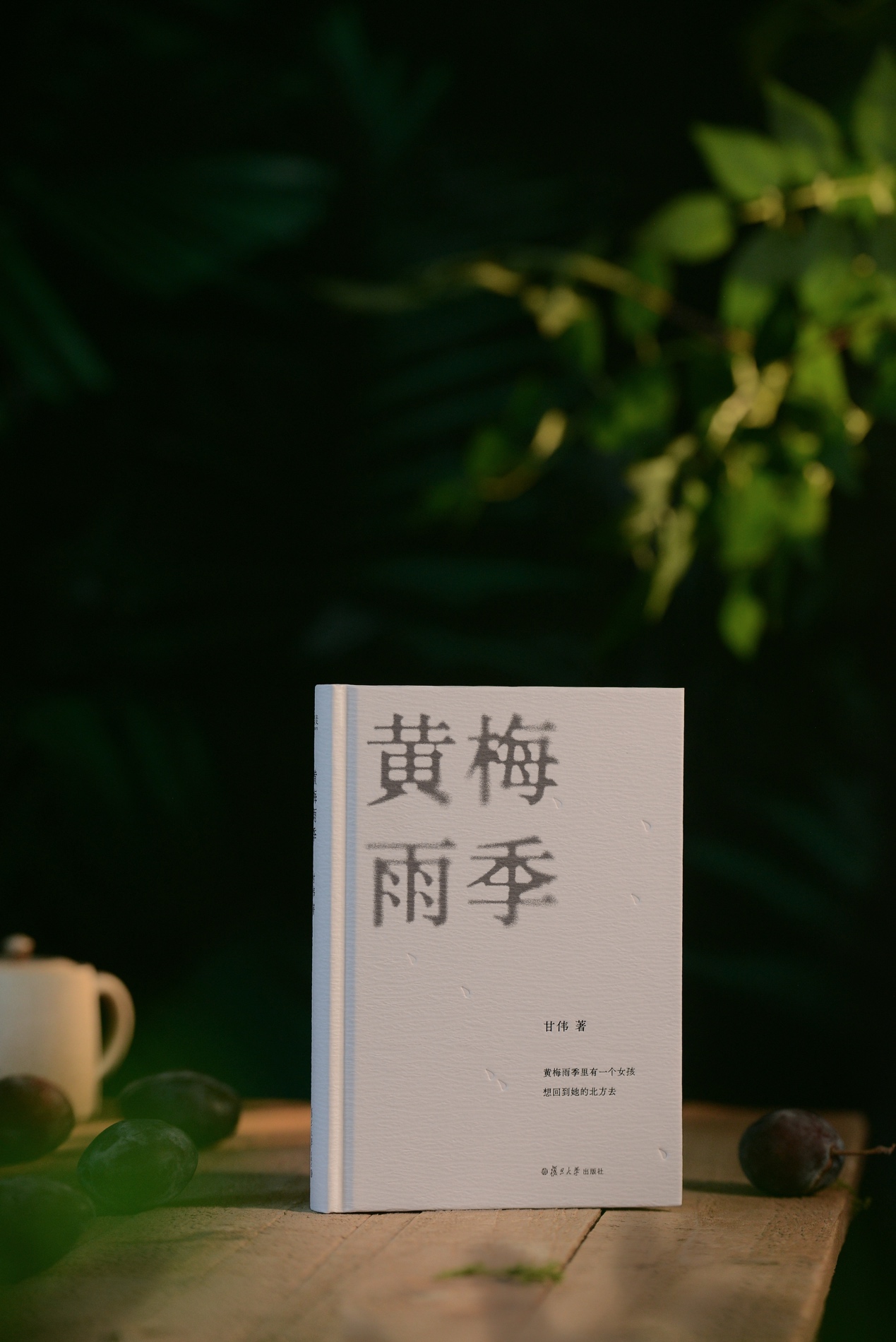

“雨季的重逢与告别”:诗人甘伟诗集《黄梅雨季》在复旦首发

联觉、比喻与象征空间

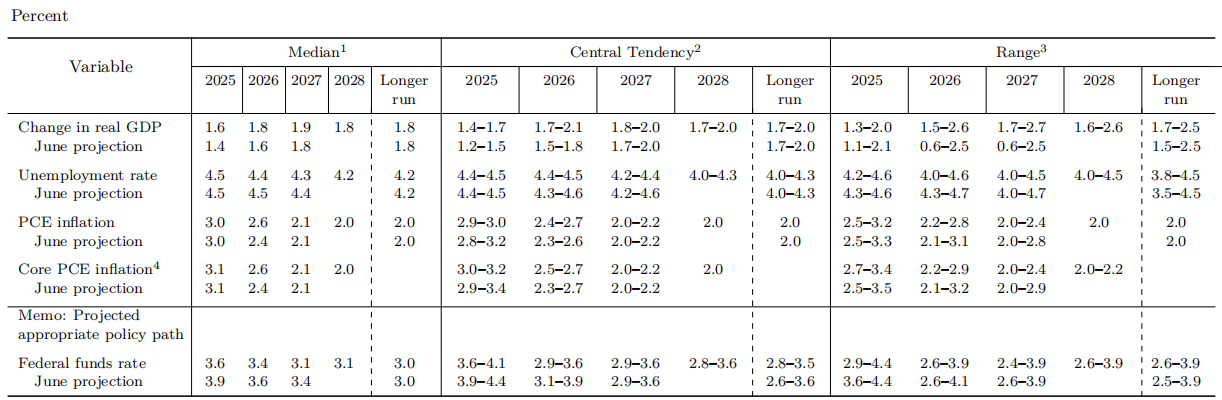

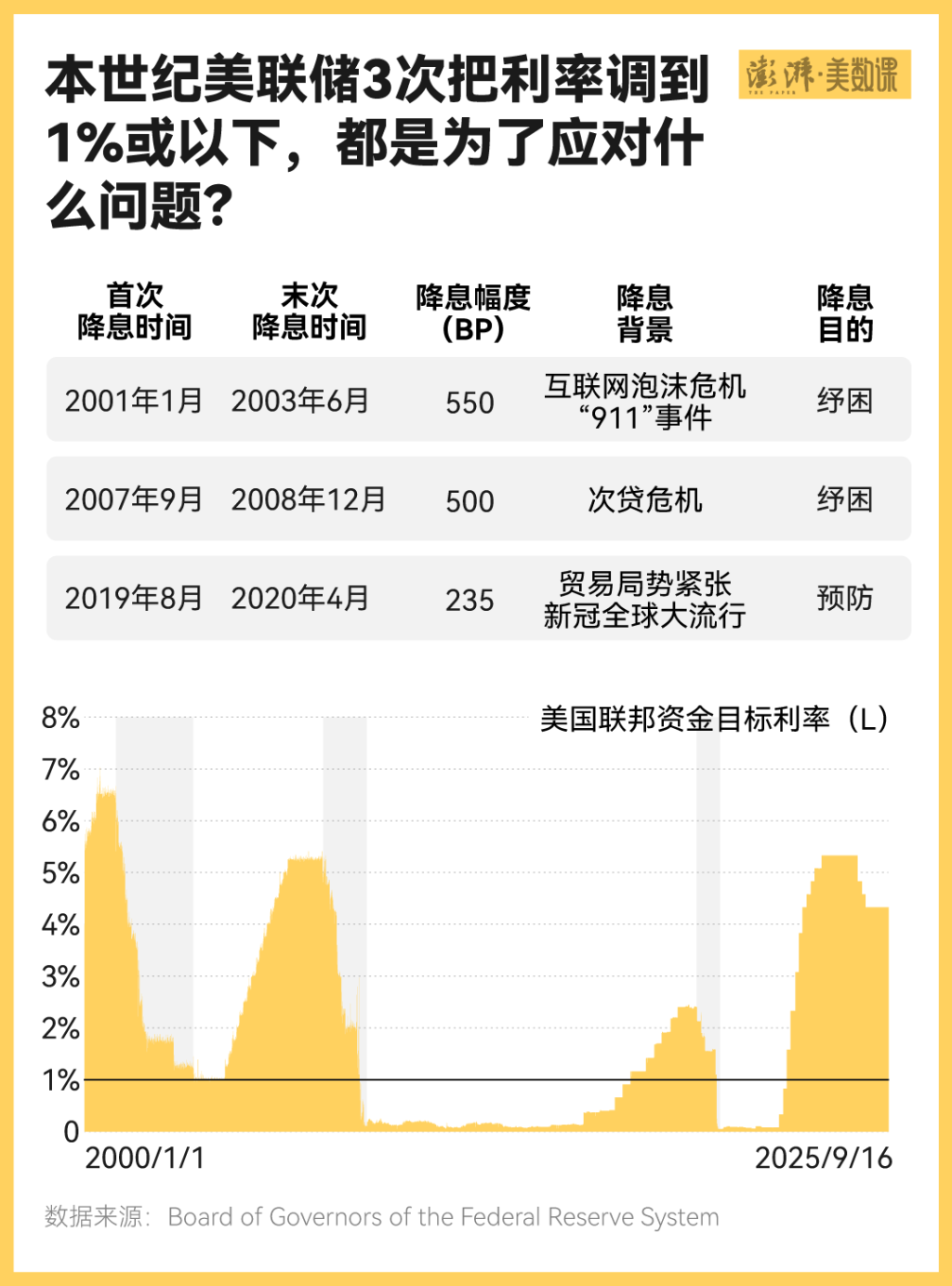

美联储主席:降息可被视为风险管理,不希望劳动力市场继续走软

美联储点阵图暗示年内或再降息2次,上调今年经济增速至1.6%

雀巢董事长提前半年卸任,近期CEO因办公室恋情被解雇

铭记历史!勿忘九一八撞钟鸣警仪式今天上午举行

再赢一局!礼来称口服减肥药在头对头试验中优于口服司美

宇树科技:人形机器人已在工业巡检、电网电力等领域有一定应用

卖生长激素的金赛药业进军脱敏治疗,能否成为第二增长曲线?

美联储终于降息了,特朗普满意了吗?

女子散步误踩氢氟酸身亡!致命“化骨水”竟可网购,烧伤救治专家发声

鲍威尔:美联储“坚定致力于”保持其不受政治影响的独立性

美联储宣布降息25个基点

“导弹袭击持续不断”,哈马斯高层讲述在卡塔尔遇袭细节

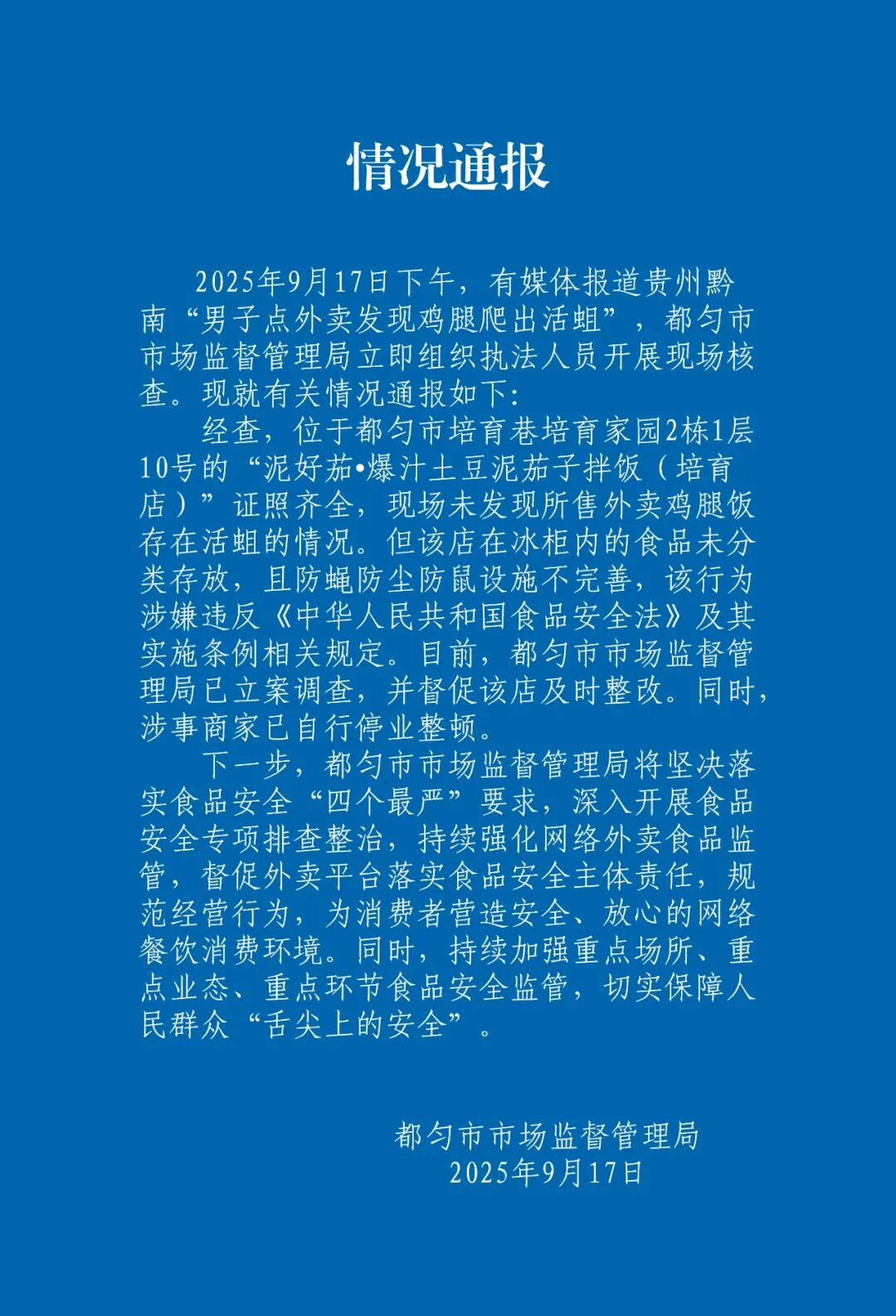

贵州都匀通报“男子点外卖发现鸡腿爬出活蛆”:涉事店家已自行停业整顿

泽连斯基与欧洲议会议长举行会晤,讨论入盟进程等议题

- 四问三河市“店招禁用红蓝黑”:何时开始?有无法律依据?损失谁来赔?

- LVMH一季度营收不及预期,高管称在观望关税并考虑重新定价

- 释新闻|新加坡公布新一届大选日期,有何考量?

- 杭州银行副行长:一季度按揭贷款部分客群违约现象逐步增多,今年重点关注中小微企业信贷风险

- 阿坝州市监局公布一批典型案例,有加油站篡改加油枪计量器

- 上海地铁18号线二期长轨贯通,预计今年年底开通初期运营

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯