深观察丨从三个“新”,看上海超预期密码

作为中国首个5万亿元GDP城市,上海的一举一动始终牵引着全球目光。

10月22日,上海发布前三季度经济数据。根据地区生产总值统一核算结果,前三季度上海市实现地区生产总值40721.17亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,高于全国水平0.3个百分点。

这份成绩单有两个“不容易”。一,这是上海GDP首次在前三季度突破4万亿元,体现了高基数上的韧性增长;二,增长曲线从一季度的5.1%,到上半年的5.1%,再至前三季度的5.5%,画出了一条稳健的上扬弧线。

在全球经济增长乏力、内外部环境不确定性增加的大背景下,上海以这份答卷诠释了“在危机中育新机、于变局中开新局”。这里面的“新”,可以具体归纳为三个方面。

新动能的培育

产业作为发展的根基,是推动经济增长、社会进步和区域繁荣的核心动力。能不能不断培育出有竞争力的新产业,是城市发展能否获得可持续发展动能的关键。

2025年9月26日,上海徐汇,国家人工智能战略新兴产业集聚地模速空间。视觉中国 资料图

前三季度,上海经济的一个突出特点,就是新动能的加快涌现和壮大。

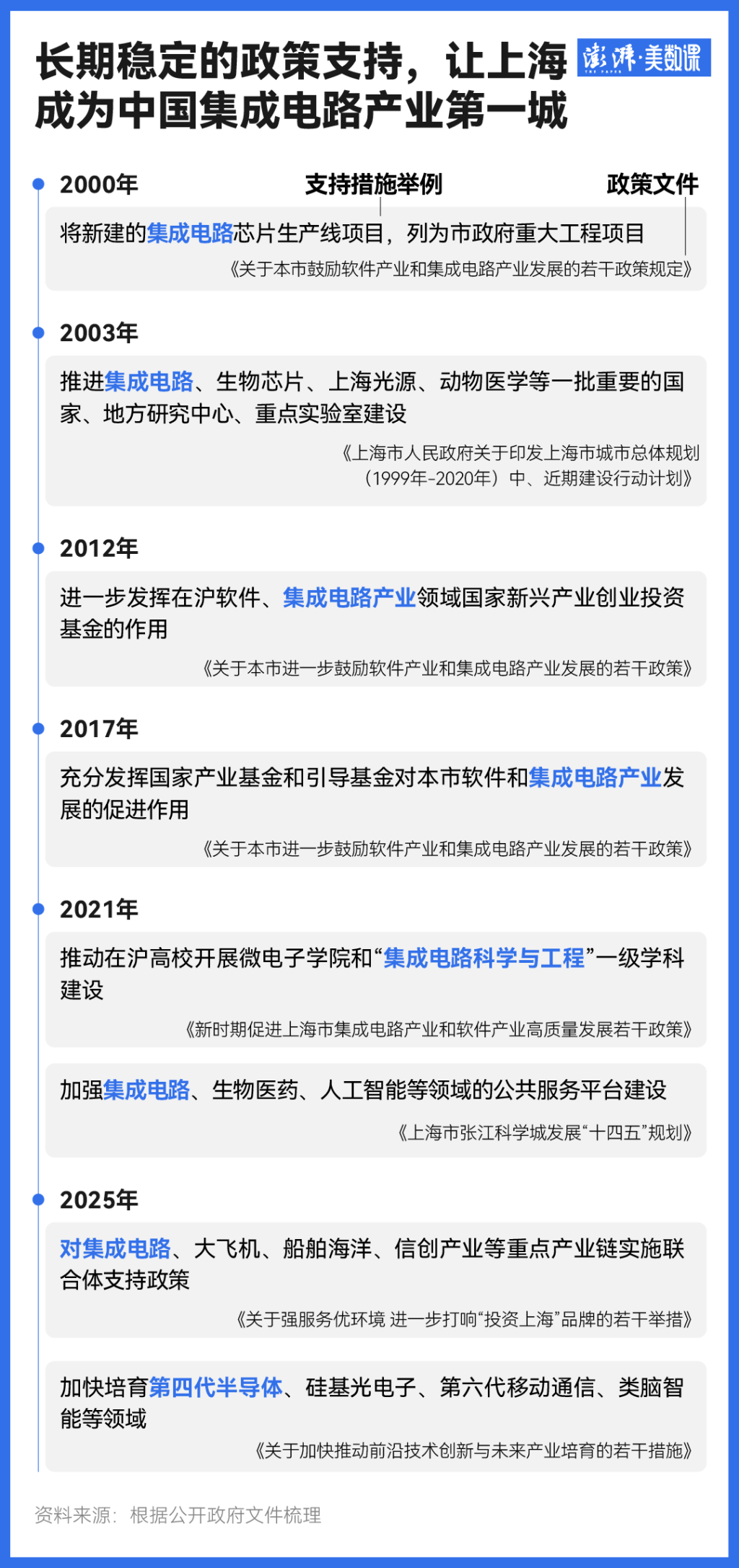

全市三大先导产业——人工智能、集成电路、生物医药的制造业产值同比增长8.5%,增速快于全市规模以上工业总产值2.8个百分点。此外,高技术制造业产值同比增长10.3%,增速快于全市规模以上工业总产值4.6个百分点,其中航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业产值更是同比分别增长20.6%和13.4%。

这组数据表明,上海在布局产业新赛道上已取得阶段性成果,这些技术密集、资本密集型产业,正逐步壮大为上海经济的新引擎。

尤其值得注意的一个关键性指标是:上海工业战略性新兴产业总产值占全市工业的比重已攀升至44.1%。这意味着,上海工业的“底盘”正在完成新的重塑,新旧动能转换取得了决定性进展。截至9月底,全市有效发明专利拥有量达30.6万件,同比增长12.7%,这又将为“新动能”的持续迸发提供更坚实的创新基座。

从传统的制造重镇,稳步迈向全球认可的高端产业引领地,上海正澎湃向新。

新结构的优化

经济结构的健康与韧性,决定了抵御风浪的能力,这一点在不确定性上升的今天,尤为重要。前三季度,上海在经济的内外结构上,均呈现出积极的优化趋势。

2025年7月8日,繁忙的上海洋山深水港。视觉中国 资料图

对内,民营经济的活力与贡献度显著增强。前三季度,全市规模以上民营企业工业总产值同比增长9.8%,规模以上民营企业服务业营业收入同比增长9.5%,增速均大幅领先于全市平均水平。

更具风向标意义的是市场主体的“用脚投票”:前三季度,上海新设民营企业高达25万家,仅9月就新设3.1万家,同比增长22%。在部分舆论担忧民营经济生存环境的当下,这一数据堪称是一剂强心针,它表明上海凭借法治化、国际化、便利化的营商环境,依然是各类市场主体创新创业的理想选择。

对外,外贸格局在压力下实现了“破局”与“升级”。 前三季度,上海市进出口总额同比增长5.4%,增速成功实现由落后全国到反超的逆袭。在这背后,是两大深刻的结构性转变:

一是市场结构的多元化突破。如出口方面,对欧盟、美国等传统市场的依赖度有所下降,而对新兴市场的开拓成效显著。像对巴西、印度等其他金砖国家出口增长27.7%,对非洲出口更是猛增79.2%。新兴市场对全市外贸增长的贡献率高达87.8%。这充分说明,上海外贸企业正以极大的灵活性,在全球范围内重新配置资源、开拓新蓝海,成功分散了地缘政治和传统市场需求波动的风险。

二是出口商品的高端化趋势继续增强,出口增长由高附加值、高技术含量的产品驱动的特点愈发突出。如集成电路、人工智能等先导产业出口增长10.3%,工业机器人、航空航天装备、高端机床等“硬科技”产品出口增速也均达到了两位数。这标志着“上海制造”在全球产业链中的地位正在发生质变,在全球价值链上不断攀升。

新活力的激发

经济的长期繁荣,必须依赖于市场内在的、可持续的活力。前三季度,上海的消费市场与对外开放,都呈现新的生机。

2025年10月2日,上海南京东路外滩迎来大客流。记者 朱伟辉 图

全市社会消费品零售总额12302.77亿元,同比增长4.3%,增速比上半年提高2.6个百分点。特别是在“以旧换新”补贴政策拉动下,限额以上单位中,体育和娱乐用品类、家具类、家用电器和音像器材类零售额同比分别增长27.7%、22.1%、28.2%。

同时,“上海之夏”国际消费季、旅游节等大型活动的成功举办,带动上海在国庆中秋假期创造了接待游客近2550万人次、同比增长近20%的纪录。在提振消费的重要性不断提升的今天,上海作为建设中的国际消费中心城市,展现出了在“促销费”上的特殊竞争力。

更高层级的活力,来源于坚定不移的开放所吸引的全球要素。除了前文提到的民营企业家纷纷落户,上海前三季度在吸引全球高端资源方面同样表现亮眼。截至今年9月,上海累计认定跨国公司地区总部1060家、外资研发中心631家,较去年年底分别新增了44家和40家。

在全球产业链重构的复杂背景下,这可以说是国际社会对上海营商环境、人才储备、产业生态和发展前景投下的信任票。同时,这些总部和研发中心,也将继续推动上海更深地嵌入全球创新与价值网络,从而挖掘新的开放潜力。

总的来看,新动能的培育、新结构的优化、新活力的激发,三者环环相扣,共同为上海构筑了一个正向循环的发展生态,也为全年经济的稳健增长、“十四五”顺利收官奠定了坚实基础。

相关文章

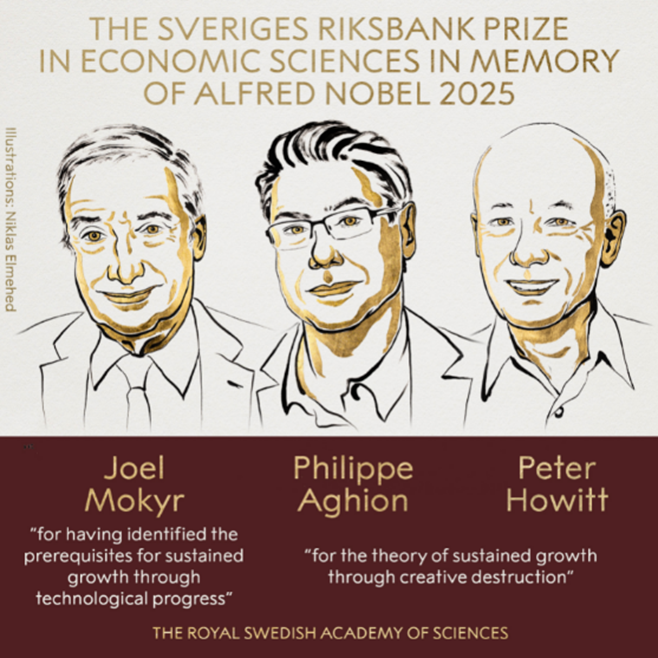

复旦六学者谈2025诺贝尔经济学奖:从创新机制到中国路径

岭南画派著名画家梁世雄逝世,享年92岁

释新闻|脆弱停火下哈马斯顽强统治,特朗普威胁“根除”有用吗?

金融监管总局官员:再保险应充分发挥“放大器”“调节器”和“连接器”作用,促进“敢保”“善保”“会保”

温州大道的“民生温度”:铺就龙湾宜居新图景

受额外税务支出6亿美元影响,奈飞三季度营业利润率不及预期,盘后跌6%

上海机场枢纽规模达历史最好水平,数据折射出哪些变化?

高市早苗的财政豪赌:“早苗经济学”或将日本推向深渊

世界主义退潮?全球南方富布莱特学生的幻灭与离场

刘禹卿评《拉丁美洲社会思想手册》|必须保卫我们的共同生活

从交火到停火:塔利班与印度泯恩仇,阿富汗与巴基斯坦之争又添变数

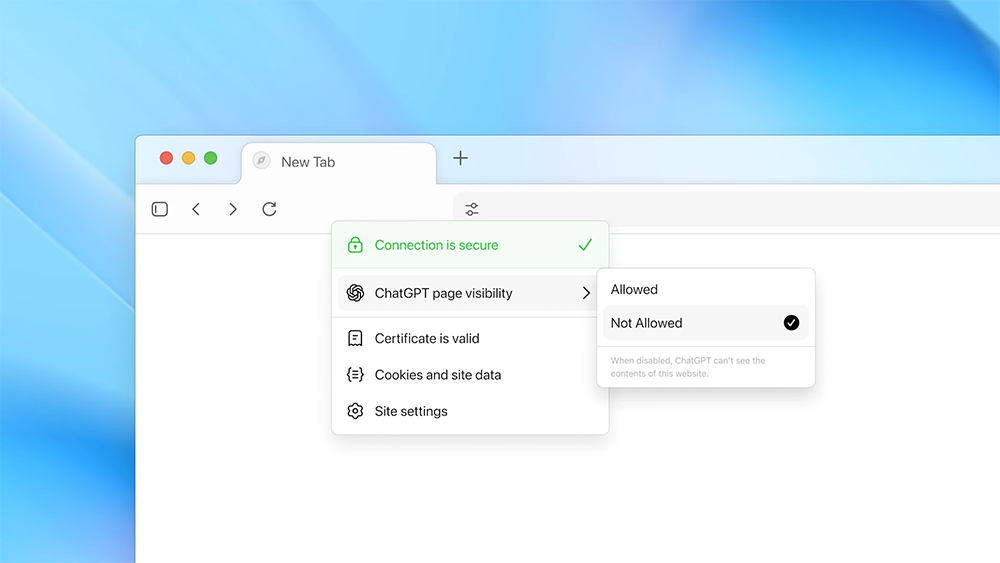

OpenAI发布浏览器ChatGPT Atlas,挑战谷歌

有数|上海经济强势向上背后:三大先导产业迸发新动能

马上评|院士接连打假,冒名营销不能没有代价

OpenAI发布浏览器Atlas,挑战谷歌

观察|核聚变加速商业化,高温超导材料的春天终于来了?

风好大,为什么一下子这么冷啊!

西安市教育局局长李红雨:三年累计组建80个教育集团,查处违法违规机构961家

砰!砰!砰!砰!13分钟4球,枪手扫射带走比赛

- 中华人民共和国和越南社会主义共和国关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明

- 国家超算互联网平台上线超长文本多模态大模型,助力AI智能体开发

- 《驯龙高手》出真人版、宝可梦继续欢乐跑,IP授权玩法多

- 中国金茂与建发国际联合收购北京丰台地块,总价18.4亿元

- 法治课|男子同时与两名女子办婚礼闹剧,是否应受处罚?

- 天津一季度GDP为4188.09亿元,同比增长5.8%

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯