一百年前,复旦史学系成立背后的人与时代

2025年是复旦大学历史学系成立100周年。百年来,复旦的历史学(包括历史地理学)学科,已经形成成熟的自身学术特色与传统,特别是“通才”与“专才”并举的教学体系,“博大精深”与“兼容各家”的合作精神,成为国家文科基础学科人才培养基地。本文着重在讨论1903至1925年间学校发展和学科建设的历程,试图说明和探讨学校历史和地理教学、课程设置、师资建设、组织沿革以及基本特点。

一、震旦学院与复旦公学时期

马相伯先生创办震旦学院(1903-1905)和复旦公学(1903-1917),确立学习泰西之学与重视国学(包括文学史乘和方舆)的思想,成为复旦始终秉承的办学宗旨。

1903年,马相伯创立震旦学院,提出“欲革命救国,必自研究近代科学始;欲研究近代科学,必自通其语言文字始”。学习西方语言科学是当务之急,但同时,加强国学教育,不可偏废。“泰西国学未有不首重国文——盖国文与爱国之心关系密切。”为此,马相伯亲自指导制定震旦学院的教学计划,历史和地理课程赫然在列。在学院第一份章程中,历史(History)和舆地(Geography)名列甲科文学附课第一、第二科目。学院还引进设置了新式的师范教育,其中也包括教授历史和舆地。

1905年,震旦学院改为复旦公学(1905-1917),当年中秋节开学,这是现在复旦大学法定创立纪念日。马相伯担任复旦公学督学(校长),李登辉担任总教习。复旦公学不是严格意义上的大学,实际上是大学预备,公学的正科分为文科类和理工科类。正科第一类文科内容就包括历史和地理内容;例如在第一年,学习本国政治历史和政治地理,还要学习专门史,例如宪法史、政治史和欧洲近世史。

进入正科前,有预科四年学习(后来的中学部分),涉及到更多的历史和地理教育。预科第一、二、三年的教学中,教授中国历史、舆地;亚洲及世界历史、舆地,世界专门历史,如希腊罗马历史,上古、中古及近世史,以及高等舆地,所有课程都规定了固定的课时数。另外,文理两科第三年,可以选修一些专门史,例如:宪法史、政治史等。

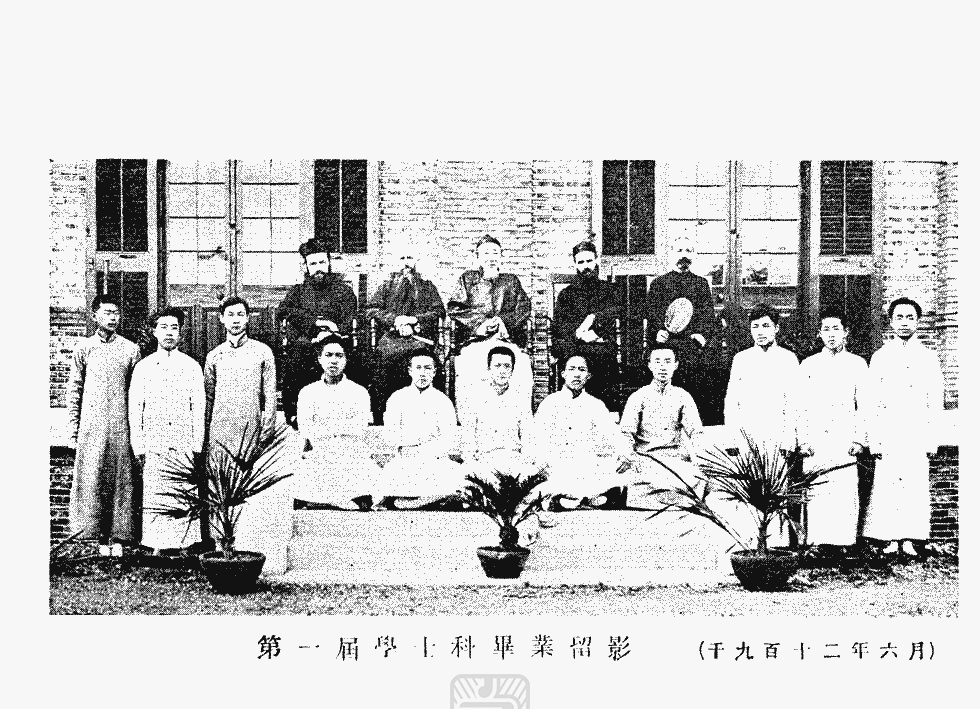

复旦公学早期学生培养出很多著名学者,包括历史学和自然科学大家。在1908年6月10日(光绪三十四年五月九日),首届公学高等正科毕业生8人名册及考试成绩单,其中丁班生陈寅恪为九十四分二,列该班第一,竺可桢八十八分六,列第四。

民国初期(1912-1917),史地知识课程细化,师资增加,列为入学标准之一,以及学校的八大学科之一。民国元年(1912),复旦公学恢复办学,7月3日《民立报》刊出的“复旦公学招生(广告)”中,明列历史地理课程是入学标准之一。

民国二年(1913),复旦公学将早期学校名义董事会,改组为近代欧美大学普遍采用的决策型董事会管理模式,成为中国近代首个设立董事会决策管理的大学,大力推动了学校和学科建设。首期董事会由孙中山、陈其美、于右任、王宠惠等社会精英担任校董;七十三岁的马相伯受聘为南京府尹(市长),推举李登辉担任校长,主持校务、继续办学。1月中下旬,召开改组后的第一次董事会,推举王宠惠为董事长兼副校长,李登辉为校长,负责学校具体事务。

根据董事会批准的《复旦公学章程》第二章规定:中学科的学程中必须学习历史地理课程,包括:世界地理、地文(Physical Geography)、世界历史和中国历史;中学二、三年级的历史地理学程为选修课目之一,四年级的历史为必修课;大学预科一二年级都设有历史地理学课程,课时为每周2-3小时。

史地师资力量逐渐增加,自己培养教学人才。在1913年6月的《复旦公学同学录》刊载的12位教员名单中,至少有3位教员教授内容涉及到历史地理方面,占教师比例1/4。同年(1913),本校第一类毕业生张晏孙担任英文、地理、历史教师。1913年冬季出版的《复旦公学同学录(民国二年冬)》刊登的15位教员中,有4位史地教员,占比1/4多,其中,杨晟、叶秉孚为本校培养毕业后留校任教。史地教员除了教学之外,在学校里很活跃。1914年,史地教员蒋梅笙发起成立“国乐演奏会”,杨晟组织“复旦新剧社”,活跃校园文化。

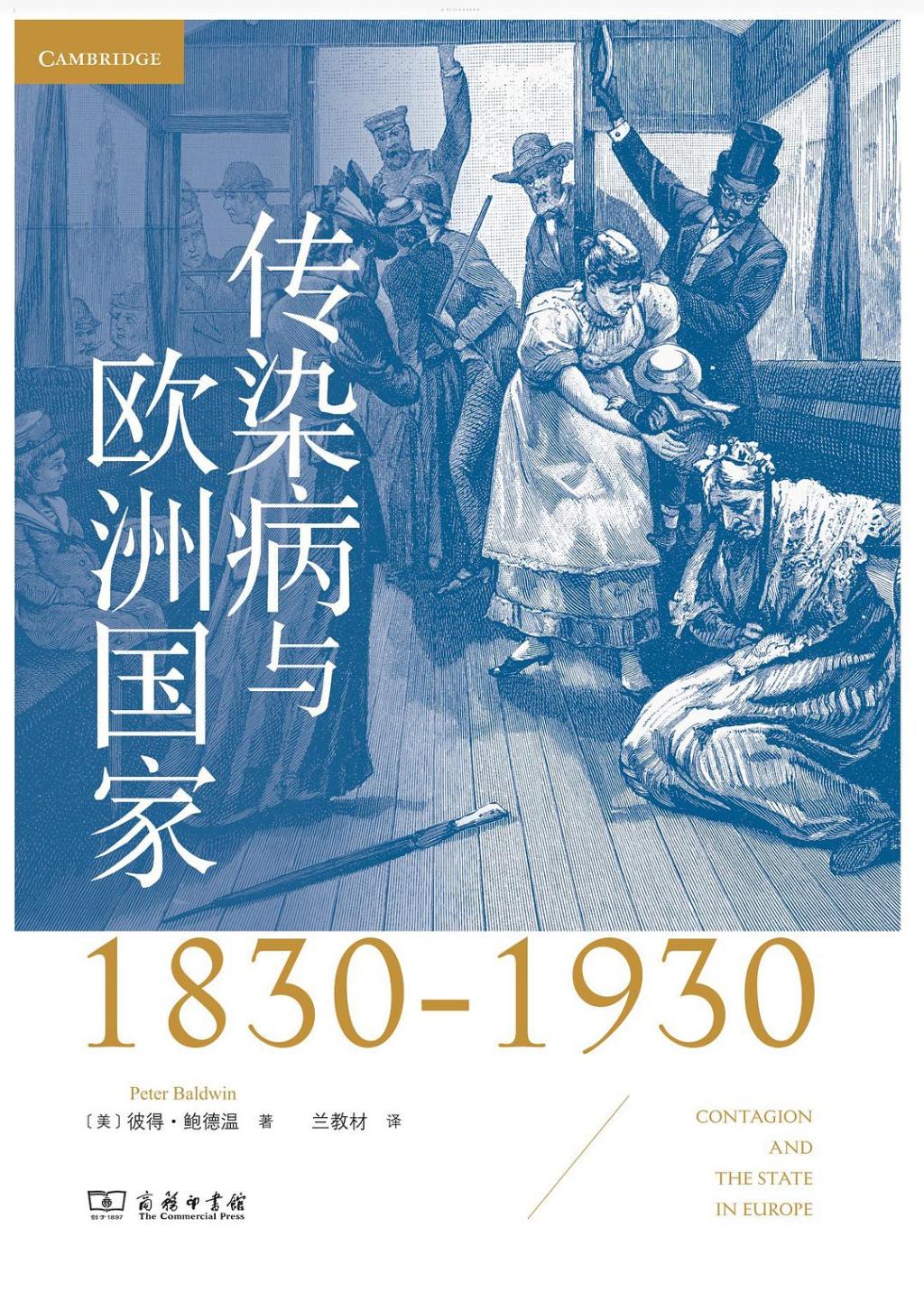

1915年,学校修订完善章程,形成了比较完备的学科体系,历史地理成为八大学科之一,教材全部为最新英文论著。学科体系分为八大类,分别是国文、算学、物理、化学、外国文学、哲学、政治法律和历史地理八大类;总计60门课程,其中23门课程采用原版外国书籍,历史地理采纳当时最新最优论著为教材,共有六部,全部为自选的英文书籍。

第一届学士毕业 1912年

第一所学生宿舍照片

二、复旦大学成立,历史地理学科日趋完善并成为独立学科

1917年由复旦公学改组为复旦大学,逐步走向近代高等教育学府;1923年开始的江湾校区建设,大大促进了历史地理教学与学科建设和发展。

1917年9月校庆前夕,董事会按照民国政府高等教育规范,通过决议:“复旦公学改组为大学,设立文理商三科及国文部。”大学部和中学部合署办学,都在徐家汇的李公祠,本年度教职员共30人,春秋两季学生总数554人,学校办学和规模都上了新的台阶。

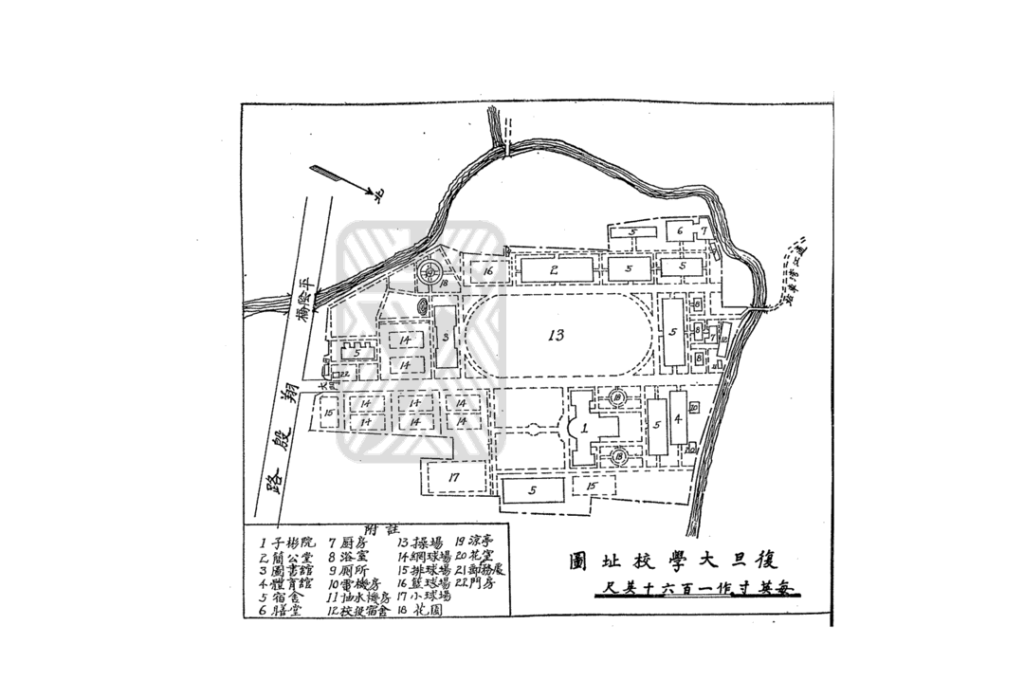

1917年冬季,李登辉校长亲自赴南洋各国募捐,第二年(1918)年返回,开始新校区建设。“于江湾陆续购地为复旦大学校址,至九年积有七十余亩,十年开工建筑,筚路蓝缕,始简毕巨。”1922年,大学部迁往江湾新校区,中学部继续在徐家汇校区。江湾校区的建设使用,成为复旦历史上重要的转折点,开启了复旦大学新的发展历程。

重视史地教育,成立历史地理部专门负责。大学章程规定:凡进入大学本科和预科者,必须具备相应符合的知识和条件,其中包括“历史,须略具世界史知识”。并且把“历史地理部”学科的设定,与其他六部学科并列:分别是国文部、物理部、化学部、哲学部、政治法律部和历史地理部。

国文部教学中,保留传统的经史子集的优秀史籍。例如:战国策、史记菁华録、庄子、列子和诸子史。国学专修科,要求研习史学,在第一、第二、第三学年,分别是每周6课时,学习“正续资治通鉴”。特别值得一提的是,所有课程名称和教学内容,按不同年级分别列出英文说明。

中学教育中,重视中国地理和历史教育,明确史地教学目的。第一年级每星期三小时学习中国地理,使用课本为中华书局新制本国地理教材,目的是“此科注重自然地理俾学者知国内之广大富庶,激发其爱国务实之思想”。而第二年级学生每周三小时学习中国历史,采用中华书局新制本国史教材,目的是 “此科注重文化之增进,政治之良窳,人才之优劣,俾学者以明了之目光得正确之识力”。

与以前相比,这一时期的历史地理教学有非常明显的特点,课程的内容得以丰富、学习范围得以扩大,例如针对不同年级所设课程中包括:

世界通史General History :此科授中学三四年级学生。前两学期授古代史,自有史时代至罗马覆亡,及诸古国之文化,而以希腊罗马为主要;后二学期授中古史及近世史,其中于列国政治发展,国际交涉,特别重视近数十年来物质和学术方面的进步。教学方法,除课室讨论外,随时检验;学生要选读课本以外其他书籍,以供参考。

世界地理 Geography of the World:此科为中学二年级学生而设。宗旨在使学生了解全球形势,各国疆域及物产概要,国家首都和商业大港口,水路要道,以及国家的政体,均为本科所注意。上学期授亚洲地理,下学期授欧美澳诸洲及各大群岛。讲授时,遇名都巨埠,讲师或令学生按图指其位置所在,或令其自绘简略地图以练习。

断代史和国别史。欧洲近世史和十九世纪史(Modern European History, History of the Nineteenth Century)、东方诸国史(History of Eastern Nations);对应当代重要事件,开始了“时事选读(Reading in Contemporary Events)”;特别重视商业实业历史(Commercial & Industrial History),专“为习商科诸生而设,使具商业上应有智慧”。

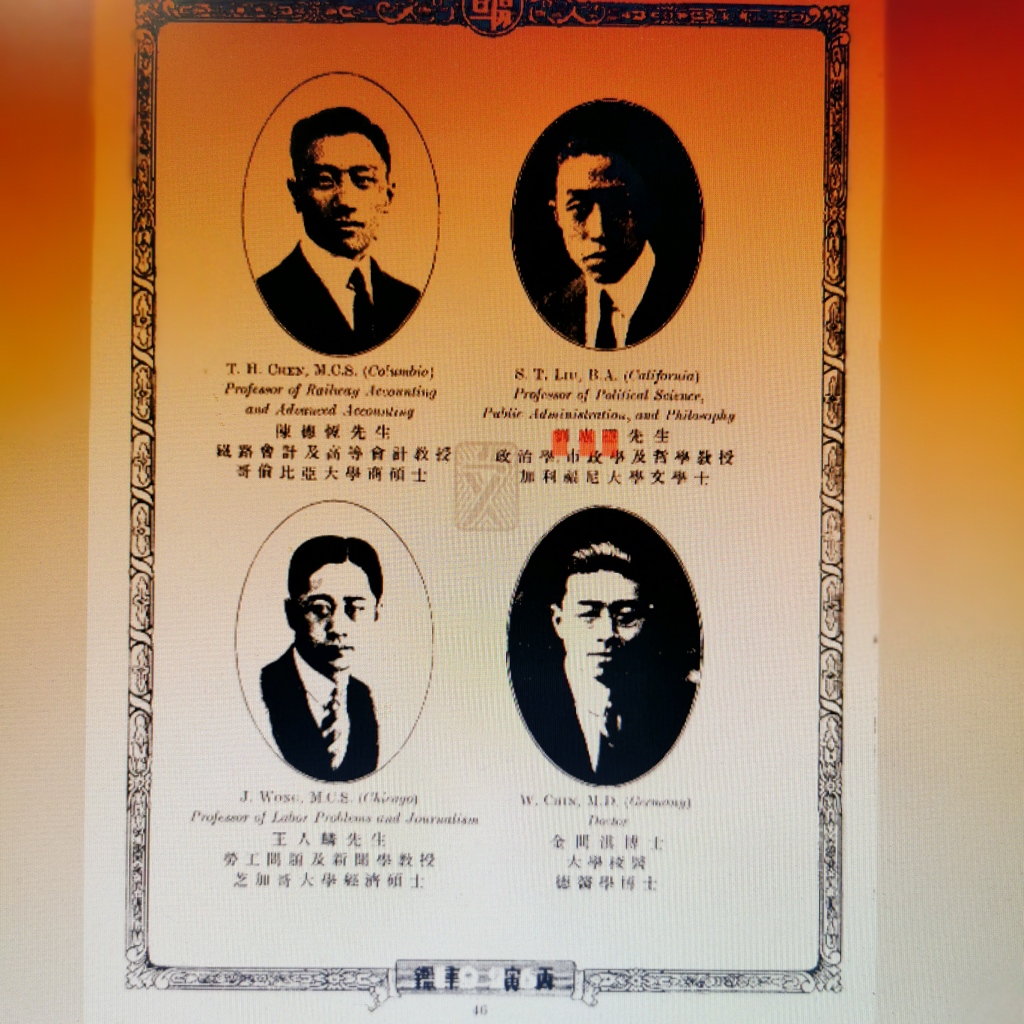

课程另一个突出的特点是英文教学。所有历史地理课程介绍、对象、教材和授课人,都有英文对应说明,例如:历史系(Department of History),授课人:PROFESSOR M. N. ZANKL, PROFESSOR T. Y. LUM等等。具体课程:如Course I. General History. ——Outlines of world's history. Intended primarily for students of the preparatory department. Prerequisite for all advanced courses in history. Textbook: Renouf's Outlines of General History. 其他如:Ancient and Mediaeval History 以及Modem History等都有对应的英文说明和授课教师名字。

这期间,随着学科建设加强,史地教员的人数也有很多增长,引进海外学习归来和部分外籍教师。在总数为28人(含李登辉校长授课)教员中,约有14位教员教授的内容涉及到历史地理内容,占比50%左右,包括海外学成归来和外籍教员。例如:美国加立福尼亚大学毕业的林奇恩,教授实业史、商业地理、经济、和外国历史;国外学士毕业的M. N. Zankl,教授19世纪和现当代欧洲历史。

这期间,学校最大的成就就是江湾新校区的拓展,这为学科建设提供了巨大的空间,独立的史学系应运而生。

江湾校址图

三、史学系的单独设立,大大促进了学科发展

1925年,复旦大学史学系成为独立的学科,为学科发展有了组织保证,学科的课程完善和教师队伍建设,都有了长足的发展。

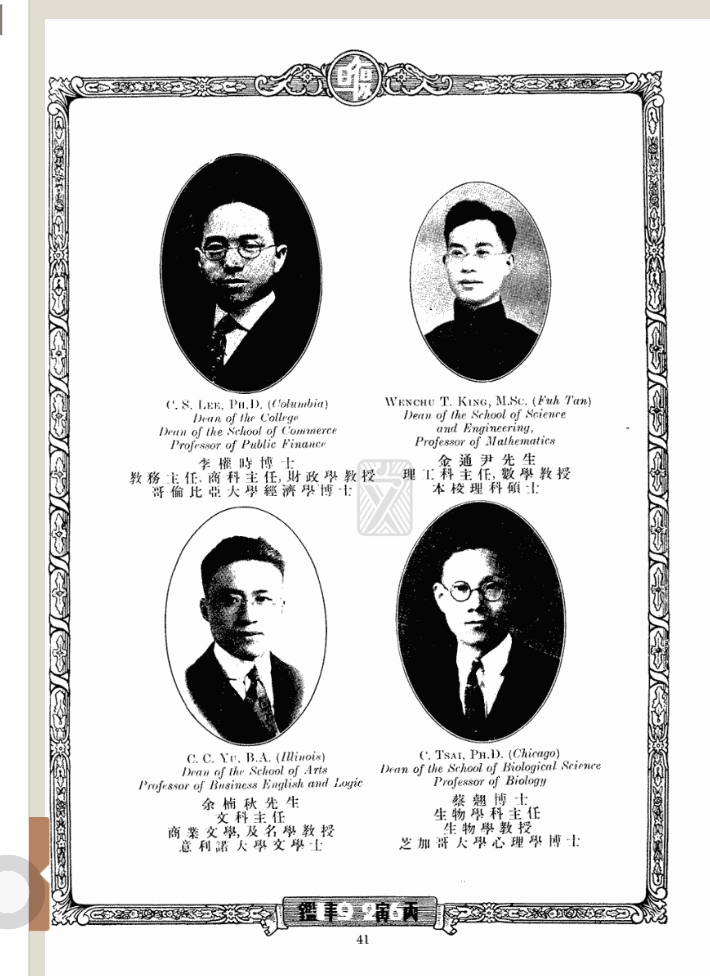

根据《复旦大学丙寅年鉴》(1926年)的详细记载,1925年,复旦大学史学系作为独立学科建立,隶属文科,由当时的文科主任余楠秋兼任系主任。

学科单独设立的规划与实施

由于一门独立学科的建立,需要很多主客观条件,而且会有一个时间段的进程。例如,包括但不限于直属学生、专兼任教师,以及学生宿舍、教室和经费等条件的准备实施过程。《复旦丙寅年鉴》收录了各科主任学科建设报告,其中余楠秋、刘大白和刘庐隐都分别明确谈到了史学系的设置,但在设置时间上,略微不同,为了详细说明,以下单独引述不同的细微差异,以此来详细了解史学系成立的全过程。

观点一:文科主任余楠秋认为1925年春季设置史学系,未来还将添设更多学科

余楠秋在“一九二五年文科经过之报告”中明确提出,史学系是文学科最近所添置的内容,而且提到新学科设置需要的基本条件。文科“为本校开办最早之一,初兼文法心理诸科,其后分科渐多,乃得专于文学及艺术上之增进。民八(1919年)以后所定课程,皆含有专门之研究。且以实地练习,务使学生于畅晓学理之外,兼解应用,得其所以曲合社会需求之道”。“今春学生来者益众,设教行政,颇难普及,特将政治学系社会学系划分,另组成社会科学科。其余诸系仍属本科。综计现有学科为教育学系、经济学系、普通文学系、史学系、近世方言学系。而史学及近世方言两系,乃系最近所添设。”“现因新闻事业日益发达,虽经列入本科学系,而分门实授,迄今尚付阙如,学者不免觖望,明春拟再加设此系,添授各种新闻科目。其它如哲学、图书、法律三系,容临时查看学生需求之缓急以及人数值多寡,酌予次第添设。”

报告的落款时间是“十五,元,一”,即民国十五年,1926年元月一日。

各科主任照片,左下为余楠秋

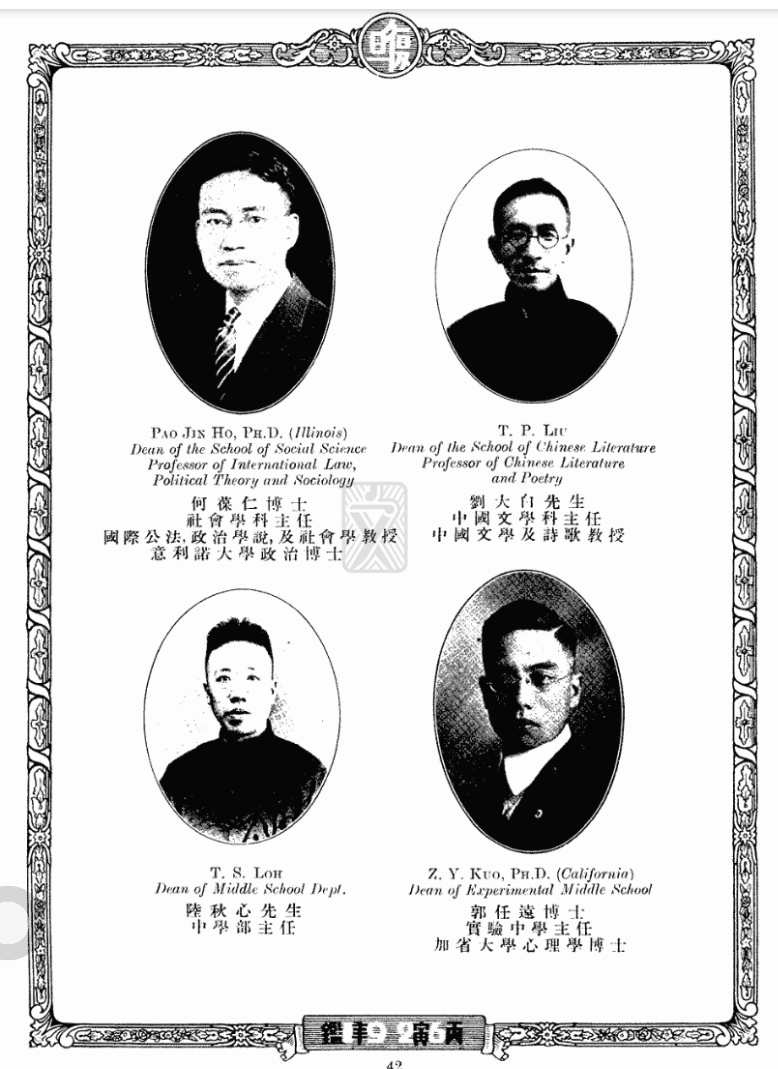

观点二:中国文学科主任刘大白提出史学系是“将来还预备增设的两个专系”之一(1926年4月以后)

刘大白以中国文学科为例,首先提出新学科与是否有“直辖学生”、“特设的学程”,以及学生“宿舍”,是一门学科独立的重要条件。

“复旦大学中国文学科,是1925年秋季才产生的——她的过去,就是她底胚胎时期。她在胚胎中,本来称为国文部。因为校长李登辉先生重视国文的缘故,向来使国文部独立于各科之外;而把教授各科院学生国文的责任,完全付托国文部担负着——当时的情形,和现在不同的,是本部没有直辖的学生,没有给专攻国文者特设的学程。”刘大白特别提出“直辖学生”的重要性。“1924年夏间,前国文部主任劭仲辉先生以为‘国文部独立,虽足以表示本大学底重视国文;但本大学学生人数,差不多将近千人,而没有给他们一个专攻中国文学的机会,还不能说充分地重视国文’——因此,向本大学行政院提议,主张改国文部为中国文学科;那时候行政院也认有改部为科的必要,有于是年秋季实行的决议。但后来因为宿舍不敷,只好从缓。到了1925年秋季,新宿舍告成,才实行改部为科;于是她便有了自己底生命。”

其次,学校各方面支持和社会需求,是学科未来发展的主要前提。中国文学科“至于她底将来,发育的程度如何,虽然此时还不能作十分有把握的预测;但是如果她母亲的乳汁充足,社会所供给她的滋养料,又比较丰富,她底逐渐长成,也未必不可预期的”。

第三,文史哲的发展,需要将来增设历史系。“我们给她预计的生活历程中,本来打算分设三个专系:一、文艺系 二、文艺教育系 三、新闻系 但是在这三个专系以外,将来还预备增设两个专系:一、设历史系以养成中国史学的专门人才;二、设哲学系以养成中国哲学底专门研究者。因为历史和哲学,虽不是纯文学,而他们合纯文学的关系,却是比较密切的。不过这却要看她母亲底乳汁量如何,和社会供给她的滋养量如何而定的。”

刘大白文章的落款时间是“1926年4月1日,在江湾”。

各科主任照片,右上为刘大白

观点三:社会科学科负责人刘庐隐主张历史系“皆有从速设置之必要”,但没有明确具体时间

刘庐隐毕业于加利福尼亚大学文学士,是政治学、市政学及哲学教授,他代表社会科学在“社会科学之过去现在及未来”一文中,也涉及到史学系,但是列在“从速设置之必要”之中。换言之,在作者写这篇文章时,史学系尚未设置。“本校社会科学系,轫始于三年前本校文科之政治学系。当时以规模尚小,政治学系附丽于文科而已足。”“至十四年(1925年——作者注)春季,学生习政治专科者骤增,遂由行政院议决,于文、理、商、心理、四科外,添设社会科学科,内分政治学社会学两系推何葆仁先生为主任。是议既定,即于是年春成立政治学系;同年秋季增设社会学系;而两系又设研究院及大学两部。”“本年(1926年——作者注)春——凡关于政治学社会学两系之课程及教授上之设备,又稍见完备。同时,本校关于生物学及心理学方面之课程与设置,亦大为扩充,于是本科学生所必需之基本科目皆备矣。”“学生人数方面之增进,与学校设备方面之进步,俱使本科有日益发展之趋势。”“属于社会科学科范围以内之各学系,除现有之政治社会两学系外,皆有从速设置之必要。如历史、经济、法律、人类学等,皆续以次设置,而后本科之内容,方为充实。入手之法,拟先增聘此数科之专门教授,并增加其课程。”“以后努力发展者,则在因学生人数之增加,与经济能力之活跃,从课程图书教授三者着力而已。”

刘庐隐最后提出的建立独立学科的两个重要内容:第一,学科设置的初始前提是:专门教授;增加专门课程。第二,学科进一步发展的条件是:学生人数增加;经济能力支持;课程;图书设备;教授师资。刘庐隐的文章没有明确的落款时间,但最早不会早于1926年年初、而不晚于当年底。

综上所述,作为文科主任、后来兼史学系主任的余楠秋的报告应该更有说服力,而姊妹学科的中国文学科和社会科学科,不是直接当事者,但很有佐证价值,特别是学科独立应该具备的前提条件,很有参考价值,而在设立时间上,略微差异是很有可能的。

由此推定,复旦大学史学系是民国十四年(1925)年春季提出设立的,这也是目前复旦大学历史系认定的最早成立时间。另外一种假设也合乎情理的:即史学系作为独立学科的建立有一个时间过程(1925-1926),而不仅仅是一个时间点(1925年春),史学系设立的提出,是在1925年春季,但随后立即付诸实践,例如招收直属学生、配备教授教师,以及配置教室和宿舍等具体事宜,也许会有迟滞的时间段,但最晚在1926年底前完成,这也许是两位姊妹学科负责人有略微不同时间段的认识的原因。而在1927年的章程里,可以明确看到满足上述条件的史学系作为独立系的存在。

右上为刘庐隐

史学系独立后,学科建设得到长足发展

《复旦大学章程》(1927)规定:文科分七学系,史学系位于第四,为文科重要系别。史学系的课程设置,分为必修和选修两大类:

必修课程,在不同学期,有不同课时和学分,包括:欧洲史、美洲史、法国革命史,以及专门的经济史、欧战史。学分从2至6分不等;选修课程主要有:国别史(美国史、英国史、罗马希腊史),特别根据当时社会需求,增设欧美殖民政策史、日本政治史。

师资队伍建设有很大的发展。例如哈佛大学毕业的孙锡麟,讲授哲学和中国外交史;特别值得一提的是,法国巴黎大学文学博士张凤(天方)开设考古学和诗歌原理课程,考古学在当时应该是很新颖的课程。由本校培养的学生走上史地教学讲台,例如:本校心理学士彭兆良,担任中文及地理教员;甘泊夫人(美国籍),担任英语外国历史教员(复旦中学)等。

四、复旦大学早期历史地理学科建设的特点

复旦历史地理教学、师资和组织历程与震旦学院、复旦公学和复旦大学的发展,在大方向是一致的,但就学科本身而言,又有自己的特点。

1、马相伯和李登辉重视历史地理教育,采用先进的现代教育理念,奠定中学西学并重的办学宗旨

马相伯创办的震旦学院(1903),主张学习西方科学技术和文化教育,同时学习国学并重的近现代办学思想和实践,学习本国和西方历史和地理;复旦公学继承并发展了这个优良传统,李登辉带来的美国教育思想和实践,丰富了复旦公学的办学宗旨。在预科和正科中,都有历史和地理的内容,包括中国历史、欧洲近世史和希腊罗马史和中国地理、亚洲地理和世界地理,以及一些专门史,宪法史、政治史,吸纳和培养了最早的史地学教员。

辛亥革命后,复旦公学的历史与地理成为八大学科体系之一,标志着复旦公学由旧时代的教育,逐步走向近现代的高等教育学校。1913年,首创以孙中山等社会精英参与的近代大学董事会管理制度,董事会和以李登辉为校长的管理团队团结合作,以三民主义为核心的民主科学办学,倡导中西兼顾的“以研究学术造就专科人才为宗旨”的近现代教育思想,建立包括历史地理在内的八大学科体系,把中外历史地理知识作为入学标准之一,选择英文书籍作为教材。著名的史学家陈寅恪就是这一时期培养出的大家。

2、史学系独立是学科建设与国际高等教育体系一致的重要标志之一

1925年,学校明确提出设置史学系,在随后几年中逐步完善,第一次明确提出历史教学目的是:“在与读者以史学之专门知识而养成史学之通才”,在独立学科原则下,完善学(课)程教学内容,组建由国内外知名学者组成的教员体系,包括聘请开风气之先的考古教师授课。不同于之前为其它学科提供单纯史地课程,史学系建立后,采用英文教材与教学,为本系学生提供专业训练,为其他学科学生,提供了不同学期、阶段、方向、领域的丰富的课程教学通识教育的选择,建立以“史”为编号序列的课程体系,特别是涉及欧洲和美洲历史地理,重要的国别史,商业、经济和殖民专门史等的讲授。另外,丰富的历史地理讲座、交流的校园文化也是史学系的重要特点和传统之一。

3、史学系与时俱进,开设中国近百年史、中日外交史和日本史

独立后的史学系,继续发扬爱国务实的办学精神,根据现实与社会需要,开始全新课程。最明显的例证,就是1931年第一次设置“中国近百年史”为必修课程,并且占有最高的6学分,与近代欧洲史同等重要,高于美国史、英国史的3学分份量;同时,要求学生在选修其它一些课程时,必须优先修完“中国百年史”;课程表中还增设了“中日外交史”和“日本史”。在1933年的课程中,第一次设置“中国民国史”、“日本侵略满学史”,配合之前开设的“日本政治史”、“日本史”等课程,是九一八事变后,学校重视对自己和侵略者的研究、积极抗战而专门设置的课程。

总之,复旦大学的历史地理学科建设,贯穿了复旦各个不同发展时期和关节点,逐步丰富完善课程师资和教学研究体系,以及不同的组织架构。这期间,复旦的历史地理教学研究从创立之初就结合在一起,形成了不同于其他高效的鲜明特点,历史学和历史地理学教学与研究,互补互助,引领学术风气。1925年春,以及之后一段时间,复旦历史学科在生源、课程、师资和教学与研究体系,以及物理空间和设备等具备前提下,单独成为独立的学科,为其今后的发展奠定了组织框架的坚实基础。