车百会理事长:智能汽车和具身机器人、飞行汽车供应链重合度超过60%

专家预期2030年全球聚合智能“三大件”规模近2400亿美元,中国将占半壁江山。

在9月17日召开的首届聚合智能产业发展大会(2025)上,车百会理事长张永伟提出,要用聚合的思维来推动智能汽车、具身机器人、低空经济这三个产业来实现融合协同的发展。

张永伟表示,智能汽车、智能机器人、低空飞行器作为聚合智能“三大件”,本质上具有技术同源、链条相通、应用融合的特征,有望继出口“新三样”之后,成为我国产业“出海”的新引擎。

他预计,到2030年,全球聚合智能“三大件”市场规模将达近2400亿美元,中国聚合智能“三大件”市场规模将超过1200亿美元。

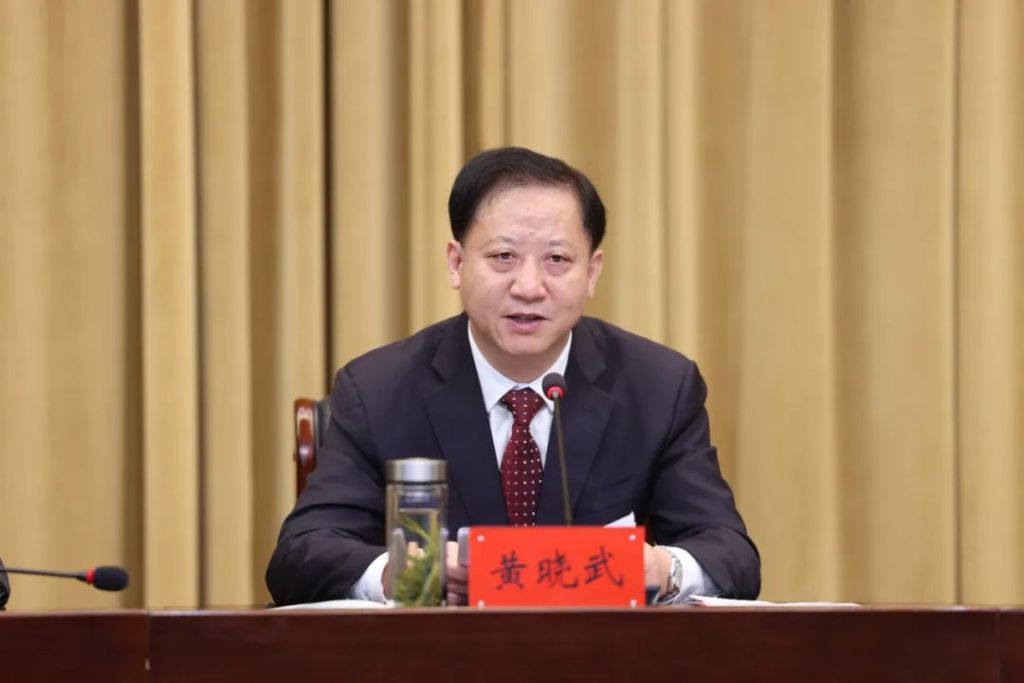

车百会理事长张永伟

技术同源、产业链与应用深度耦合

他认为,智能汽车、具身机器人和低空经济在技术、产业链、应用三大方面深度耦合。

技术方面,三大新兴产业可以说是同源,在一定意义上来讲,都是基于人工智能技术发展起来的不同的终端产品和终端的产业链;产业链方面,三个产业的供应链大幅度相通,共用环节大于个性化环节;应用方面的深度耦合则是新的趋势,目前甚至已经出现了天地一体的融合终端,以及支持这些终端的一体化融合基础设施。

“最核心的聚合效应,或者说聚合的关键支撑就是共用产业链。”张永伟强调,智能汽车和具身机器人、飞行汽车在供应链上的重合度已经超过了60%,在很大程度上这二者就是一个产业,只是表现出了不同的功能性应用。

据百人会相关团队调研,汽车产业链的上游(电驱动、通信等部件)、中游(系统及解决方案)、下游(终端器件及整机)各环节,均可与具身机器人、低空飞行器产业链深度衔接,60%以上的产业链可以被聚合智能所用。

具身智能以及低空产业业内人士同样强调了智能汽车供应链的高度复用性。

沃飞长空副总裁兼首席公共事务官肖前志认为,很难想象航空产业这样一个高度技术密集型、资本密集型的产业,几十年没有大的变化。但是当电动化的技术浪潮变革了汽车产业之后,下一个要卷的赛道就是航空赛道。

肖前志表示,电动航空和汽车有很强的通用性:技术理论基础基本相通、供应链也有很大的复用空间,“从产业实践的角度上讲,希望将来电动航空能使用汽车产业80%的核心供应链”。

产业链有待打通,业内早已开启实践

张永伟指出,在感知、计算、执行器件或部件、动力电池、通信、材料等产业链上,三大产业的协同优势尤为突出。机器人、低空经济当前面临的成本高企难题,本质是供应链未与成熟产业打通。

以感知为例,他介绍,2019年车用的激光雷达的采购价格是10万元,五年的时间里,激光雷达的性能成倍增长,价格却已经降低到了800元,是智能汽车迅速地拉动了感知环节成本的下降,同时也是汽车零部件成本的大幅下降推动了行业的蝶变。

反观当下的人形机器人等,制造成本仍旧是普及的一大障碍,张永伟提到,“一旦把供应链拉通,产生的效益将会非常明显”。

清华大学自动化系研究员、机器人控制实验室主任赵明国指出,当前具身智能发展过于分散,人形机器人可以借鉴汽车产业发展路线图,从第一阶段“人的智能占主导”分阶段加入视觉感知能力、团队配合等能力,最终实现更高程度的自主。

此外,由于应用领域差异和所处发展阶段不同,三大产业在技术、产业链、应用上仍然存在差异,即便是共性技术也存在需求和指标差异。

张永伟强调,当前必须从单一的产业发展逻辑转向统筹聚合思维,来发展这些本来就是“同根生”的产业,打破过去“产业脱节、科技脱节、政策脱节、部门脱节”的推进方式。一是要从单一产业发展思维转向聚合统筹发展思维;二是协同规划应用场景、基础设施、算力体系,防止各搞一套、资源浪费;三是在政策、法规、行业管理等方面先行先试。

值得指出的是,当前,不少汽车零部件供应商正通过跟随车企、跨界协同等方式进入新领域,向智能机器人、低空飞行产业拓展。

例如,汽车芯片企业地平线副总裁吕鹏表示,当下机器人市场的发展与早期阶段的智驾行业有异曲同工之处。他提到,最近两年,很多非常火的创业公司,其实都是脱胎于智能驾驶领域。地平线也将通过在车上积攒产品、体系能力,去推动机器人行业的大规模落地。

自动驾驶解决方案企业知行科技机器人事业部生态总经理张瀚文介绍,知行科技依托自身在汽车产业控制器、算法等方面的积累,已经跨界智能机器人领域,并打造出了全球首款国产中高算力机器人控制器,目前已送样至多家头部机器人客户进行测试。

在飞行汽车领域,肖前志提及,“全球凡是运营情况比较好、不缺钱的汽车主机企业,纷纷在干这个事。”例如美国排名第一的飞行汽车企业JOBY,其产业股东是丰田;美国第二的Archer公司,背后是全球第四大汽车集团Stellantis;吉利则是沃飞的产业大股东。