言短意长|各县市正加快应对即将到来的人口结构变化

人口结构变化了,公共服务和公共政策自然也要随之调整。

国内即将到来的人口结构变化就是各年龄段人口在总人口中的比例将会呈现此消彼长的趋势,简单而言就是出生人口减少、老龄化程度会提升。

公共政策的调整还要未雨绸缪,真等到人口结构变化了再调整,那就来不及了。

从目前各地披露的信息来看,各县市已经在加快根据即将到来的人口结构变化谋划调整方案了。

我们可以从生、老、病、死、学五个方面来整体上审视这一轮大调整。

生

关停产科近年来频频成为媒体报道选题。

近期以来,各地有多家医院相继宣布停止产科住院分娩服务(平产、剖宫产),但产前门诊、妇科门诊、妇科住院服务正常开展。

有的医院还宣布,其妇产科今后将聚焦产前与产后管理,专注于女性整体康复、中医治未病、不孕不育和微创妇科等专业领域。

国家卫生健康委此前就曾建议,推动人口30万以下的县(市)优先将县人民医院、县中医院的妇产科和儿科资源整合到县级妇幼保健机构,形成区域妇产儿科诊疗中心,实现设备、人才、服务、技术“四集中”,并逐步向人口30万以上的县(市)稳步推进。

各县市妇产科、儿科的大调整已然到来。

老

“学校教学楼空了一半,不如改成社区养老服务中心?”

这是基层民政干部与相关课题组交流时提出的建议,也在某些地区变成了现实。

有分析认为,农村地区闲置校舍改建为养老院具有天然优势:校园多位于村庄或乡镇中心区域,基础设施相对完善;教室宽敞明亮,适合改造为居住空间;操场和绿地本就是理想的户外活动场所;食堂、图书馆等设施稍加改造即可满足老年人需求。

病

前两年和高中同学一起吃饭,我那些做整体家居的同学抱怨生意难做,甚至难以支撑,而运营乡镇护理院的一个学医同学意气风发。当时,他已经运营一家乡镇护理院数年,正在装修一家更大的由乡养老院旧址改造而来的护理院。

我曾去他运营的护理院实地看过,护理院和纯粹的养老院还不完全一样,它承担了一定的医疗功能,24小时都有医生、护士值班,可以走医保。解决失能老人照护、临终关怀等家属关注的难点、痛点问题,护理院确实是一个很不错的模式,也是其近年来在全国各地如雨后春笋般涌现的原因。

我问他,负责照护失能老人的照护人员从哪里来?医生、护士当然需要专业技术人员,需求量更大的护工就从当地雇佣,经过专业的培训后上岗。当地人就近就业,既可以增加收入,也有利于护工队伍的稳定。

根据我的观察,护理院之所以能够长期健康运营下去,关键是和当地医保的结合,既解决了失能老人的照护问题,又解决了护理院持续营收问题。更重要的是,失能老人在护理院的花费是要远低于住院治疗的,这又实实在在地减轻了医保支出。

我检索发现,各地都在探索以护理院模式破解农村护理难题。随着深度老龄化的到来,照护失能老人的需求将越来越大。

死

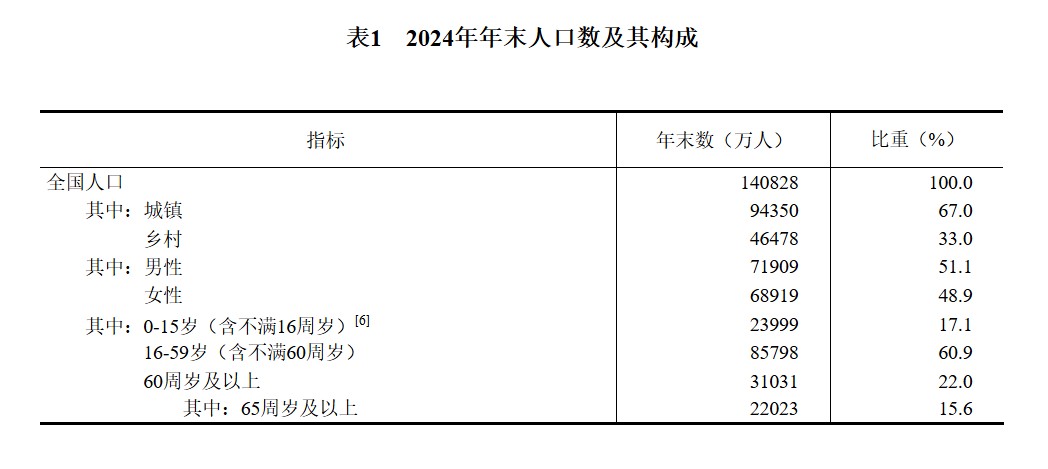

根据国家统计局的数据,2022年末中国大陆总人口141175万人。从年龄结构来看,60周岁及以上人口28004万人,占总人口的19.8%,其中65周岁及以上人口20978万人,占总人口的14.9%。按照国际通常看法,我国已步入老龄化社会。

到2024年末,我国老龄化程度进一步加深,60周岁及以上人口已占总人口的22%,65周岁及以上人口已占总人口的15.6%。

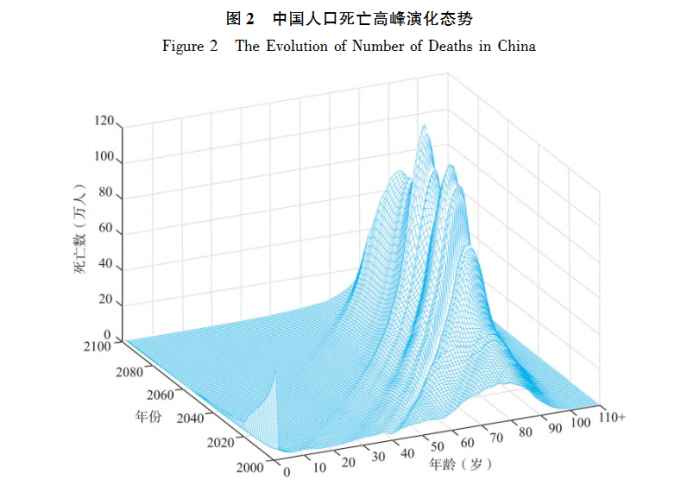

2024年,我国全年死亡人口为1093万人。根据复旦学者的研究,随着20世纪中叶后几波出生高峰人群逐渐步入老年,中国人口开始加速老龄化,死亡数呈现快速增长趋势,预计将在2061年达到峰值1900万(95%预测区间为1557万至2242万),之后将逐渐下降。

从2000年至2100年中国死亡人口在年龄-时期维度的变化趋势。 图片来源:学术论文《中国人口死亡高峰的特征与演化机制》,作者:复旦大学张震、李强

我的父母辈已经渐渐老去,祖辈都是在老家附近的山头上安葬,近年来这种方式已经不再允许。

前几年清明节我和堂哥们聊天的时候就提到,寻找到一处适合我们家族成员安葬的公墓迟早要提到我们这个家族的议事日程上来。而我们的希望是,政府能够提供价格适宜、交通便利的公益性公墓。这也是每个有老人家庭的期盼。

学

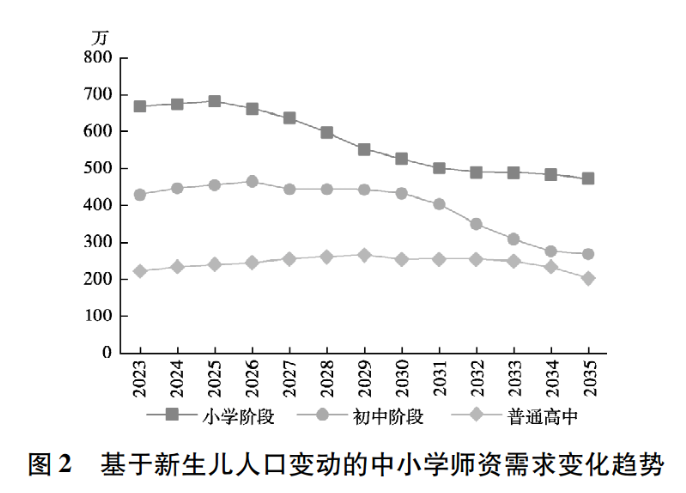

不管在哪个地区,教师这个群体占财政供养人员的比例都很大。各县市的整体调整思路就是:减少增量、用好存量、调整结构。

“基于新生儿人口变动的中小学师资需求变化趋势”图。 图片来源:《教师教育研究》2025年第1期论文《供给侧结构性改革视角下中小学师资需求预测与供给优化分析》

正是在这一大背景下,这两年师范类专业的高考录取分数相较之前已经降低不少,就是因为大家担心:现在才读师范,数年后毕业还有没有那么多教师岗位的需求?

前几天和一个高中同学聊天,才得知今年年初他就从原来的小学调到辖区内初中教书了,虽然比以前忙了不少,但他也可以接受。

这就是其所在地教育行政部门针对义务教育阶段学生变化趋势而做出的一个调整:部分有初中教师资格证的小学教师调整到初中教学。在新的人口形势下,从小学教师中遴选一部分补充进初中任教,从初中教师中遴选一部分到高中补缺将是常态。

有教育专家指出,“在调配教育资源配置需求时,可能不能完全依教师个人意愿来,但可在行政命令实施中,确保做到程序或流程上兼顾公平与教师意愿,尤其是规则面前人人平等。”

人口结构一变,各个领域都要随之而变。这已是各地即将面临的新现实,都准备好了吗?

(作者陈良飞系政治新闻部总监、港澳台新闻部总监,高级记者)

设计:王璐瑶