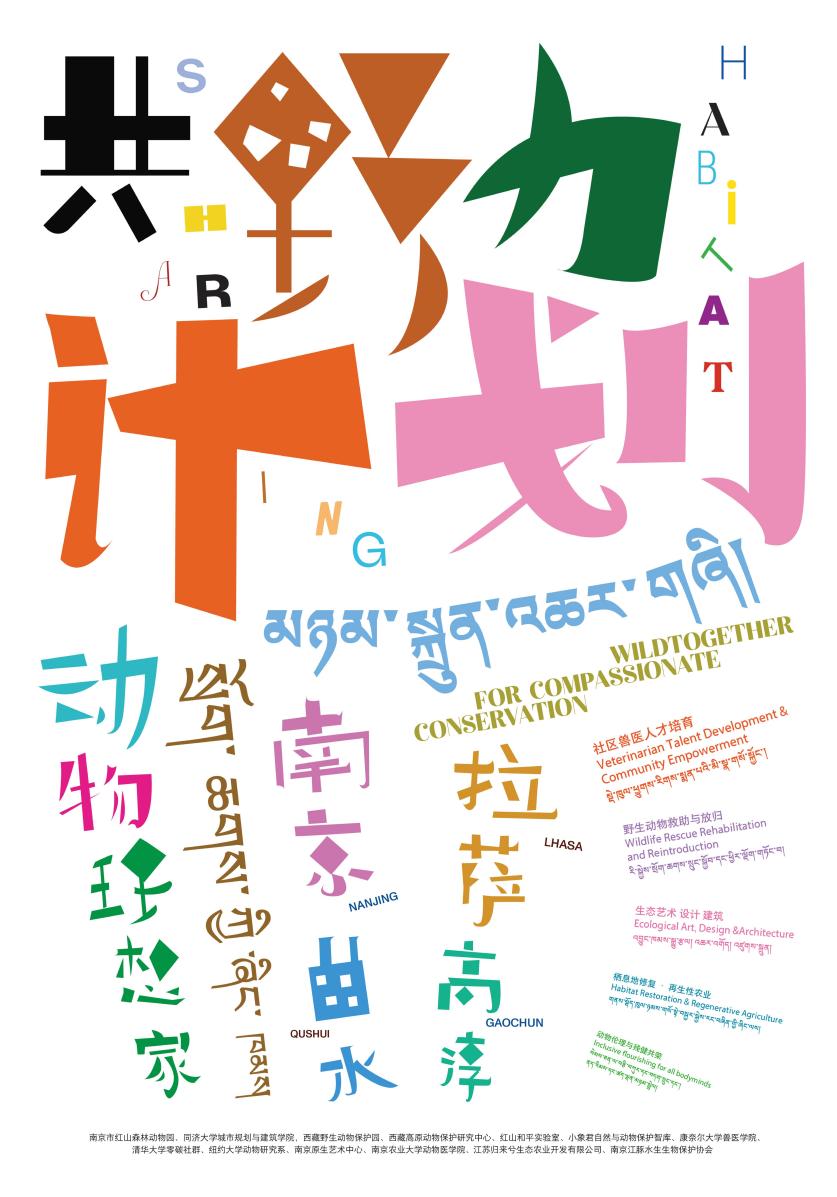

发展如何聆听土地?——动物理想家,奔赴从破壁向共野的和鸣

当“聆听”挣脱耳朵的束缚,感知向更广阔的生命维度展开,我们能否打破人类中心主义的认知牢笼,体验一种“万象共生”的生命联结?在南京,一场围绕“动物伦理与残健共荣”的社会实验于都市与乡野之间,编织着动物、听障与公众间被长期忽略的感知通道。

作为“动物理想家·共野力计划”的重要实践,“动物志工作坊”汇聚来自阿根廷与中国本土的声音艺术家、听障社群、企业从业者等,他们走入城市动物园、郊野农场、长江岸线,开启了一场跨越感知边界的自然对话。行走与聆听,既是对都市想象的重构,也是一场向内观照的精神旅程。这一旅程中,听障群体不再是艺术现场的“特殊参与者”,而是以自身感官经验,介入对自然认知的集体书写,重新诠释何为“聆听”,何为“共存”。

工作坊总策划、小象君自然与动物保护智库执行理事潘学韵指出,“我们借助声音媒介,推动健听与听障群体共同打开感官,旨在探索一条艺术与自然教育平等融合的路径,挑战社会惯于以健全中心的感官标准定义“有价值的自然”。这种“感官特权”简化了人类对自然的认知,也在环保行动中制造盲区——视觉与听觉主导的感知模式,常聚焦塑料污染、物种灭绝等显性议题,却忽略了那些难以被主流感官捕捉的生态信息,如土壤微生物的变化、噪声对动物导航的干扰等。唯有学习不同生命的感知方式,并将这些经验纳入公众认知,人类对“自然”的理解才能突破既有范式,走向更具反思性和包容性的生态观。”

红山晨启:密林里,寻踪生命频率

清晨八点,红山森林动物园在薄雾中苏醒。“红山播客”声景实验于此展开。听障学员跟随手语老师步入狼馆。他们俯身布设录音设备,采集狼群的低吼与社群互动,在通风口旁凝听羽翼扑簌、鸟喙轻啄的细碎节拍。这或许是中国城市动物园中首次由听障者主导的声景采集。自然的密语挣脱了视觉与触觉的垄断,被重新“听见”。

夜幕降临,声音成为唯一的向导。学员分组走入暗夜,捕捉昆虫振翅、夜鸟啼鸣、动物穿林的踪迹。高原讲解昆虫发声机制与其背后的生态逻辑,引导学员在纯粹的振动与频率中感知生命的节律。黑暗,延展了感知的边界;寂静,却成为另一种倾听。在这片自然的土壤中,他们触碰到的,是一种超越听觉的生命共振——深植于存在本身的万物共感。

听障参与者李宁感叹,“解说过程中,采音设备捕捉了环境中各种细微的声响并加以放大,再经翻译老师生动传神地描述,我们‘听见’了动物的语言——蝉鸣、黑叶猴啼、白眉长臂猿呼,每一个声音都如此奇妙,让人沉浸其中!”

当健听者与听障者走入同一片声景,聆听,升华为一种跨越感官的共情,也映照着红山的坚持:动物园不是仅供人类“观看”的场所,更是一个分享平等、多元感知的空间——在这里每一种生命都能寻获属于自己的频率,并在彼此共振中,抵达对生命的温柔关照。

长江寻声:江豚舞,触听呼吸音律

《听江入梦》以声景巡航开启了一场关乎聆听、感知与共栖的江豚观察。手语与多感官辅具的介入,不仅让听障群体“看见声音、触摸流动”,更重塑了生态认知的边界——在听障者与健听者共同的感知情景中,人们走近江豚,也走近彼此。

南京市江豚水生生物保护协会的周威,借助图像与影像,将江豚的命运置于南京本土水域的叙事,揭示了人类活动对长江生物多样性的深层扰动。观测员潘兴亚则以一线经验为引,带领听障与健全参与者进入江豚栖居实境。通过辨识水面的呼吸痕迹、记录出没频次等,他们在无声中构建起一套非言语的交流方式——手语与肢体交流,成为跨越听觉边界的感知桥梁。

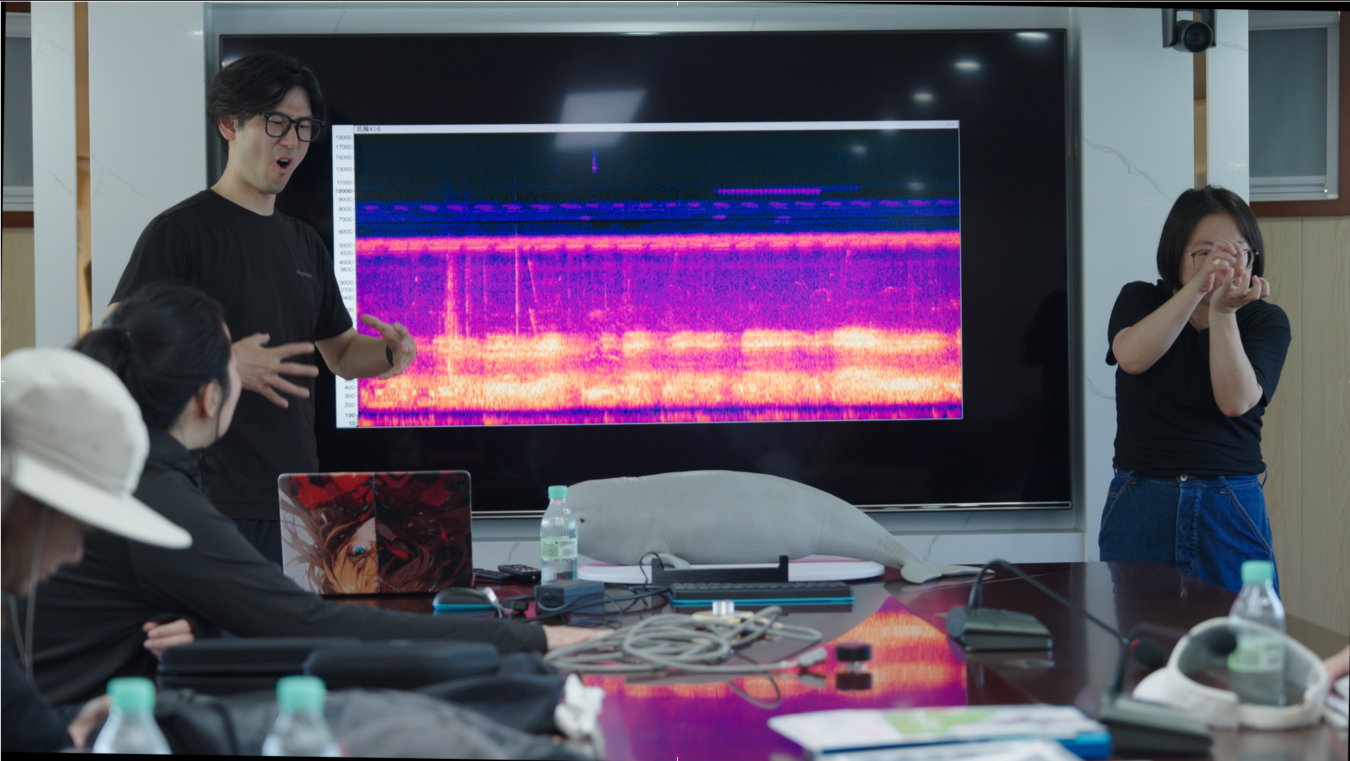

声音艺术家李星宇在“寻声大航海”的分享中,进一步延伸了感官的边界:从布氏鲸的低沉吟诵到亚马逊雨林的层叠密响,声音被还原为一种跨物种与地域的共通“语言”;共振音响则将声波转化为可触的振动,让听障者以掌心“触听”自然的脉动。他指出“在生物多样性声音监测中,声音是听障和健听人群间真正平等的沟通媒介。”这一感官转译的洞察,引向了更为本质的发问:当听觉缺席,我们如何重建与自然的连结,又如何将这样的体验带回日常,沉淀为可持续的守护力量?

从江豚保护的科学叙事,到声音艺术的感官拓界,人们不仅“看见”了江豚,更听见、触见自然的频率。“无障碍”不再只是抽象的概念,而成为可感、可触的在场—-它邀请每一个人,平等步入自然叙事,体认万物相连的真实重量。

孝陵兽迹:石象间,共感自然夜语

夜幕下,策展人王彦钧带队自大金门出发,步入石象路。六百年前明孝陵神道两侧静立的石兽,不只是时间的遗存,更是文明想象的坐标。

阿根廷生态音乐人巴勃罗·皮科(Pablo Picco)在石像前驻足,探问神兽背后的文化意涵。他从麒麟的轮廓中,捕捉到与玛雅、阿兹特克古中美洲文明相通的神性线条;在獬豸的傲然挺立中窥见了跨越大陆的正义共鸣。当石像卸下冰冷,化作自然对话的媒介—-蓑蛾编织的栖所在石缝间轻颤、野猪的低嚎与萤火幽光在暗处交织——自然正以未被规训的语言重新诠释着文明的边界。

“这些石兽凝结着人类对理想秩序的寄托,”王彦钧在行走中阐释,“当真实的生命穿行其间,文化遗产便与自然声景相互渗透。”在这场夜行中,明代石匠的凿痕、树丛中铃蟋的振翅、当代观者的步履回响、东方神兽与中美洲图腾联想,皆被夜色模糊了边界,又被感官一一串联。历史不再是封存于时间之外的标本,而是持续生长的生命体。当人们以耳代目,在风吟、虫鸣与步履声中听见的,是文明与自然之间永不落幕的交谈。

高淳田语:蛙鸣中,共耕万物课堂

凌晨四时,高淳归来兮有机农场浸润在青草气息与隐约蛙声中。学员们踏着露水走入田间,迎来一日初醒时最生动的课堂。场长周金保以蜜蜂授粉为引,道出农田生态链中环环相扣的脆弱平衡。有人俯身稻丛记录虫吟,有人将声波化为肢体语言,在田埂即兴起舞—-田野的声音,此刻凝结为可视的“大地乐章”。

红山森林动物园野生动物救助中心工作人员夜探“归来兮”,调查生态农田生物多样性情况,记录蛙分布种类,为无斑雨蛙放归选择适宜生境。

在这里,生命教育于泥土间完成。青蛙、瓢虫、刺猬不再是遥远的“他者”,而是农田生态中不可或缺的“共生邻里”。“田养动物,动物助田”的循环理念,触动着每一位在场者。正如一位学员所写,“共生远非概念,而是田埂上日日发生的真实对话。”

然而,在这片生机背后,有机农业面临的系统性挑战不容回避。农场恪守“零伤害”原则,采用防虫网、天敌防治等绿色手段回应虫鸟“干扰”,而非驱赶捕杀。周金保坦言,高成本投入与低迷的消费意愿,加之市场中“擦边”产品层出不穷,持续消耗着有机农产品公信力。

前路虽艰,却始终有光。周金保指向田间湿地,语气坚定:“我们坚守的不仅是健康的农产品,更是一份责任与良心。农场计划与红山森林动物园携手,联合保护农田濒危指示物种——无斑雨蛙,致力建立一套从稻米种植到消费终端的全产业链新标准。”

从共建生物多样性农田复合系统,到跨界打造“稻田剧场”;从推广农耕研学到举办蛙鸣艺术节,这一切探索,旨在为无形的生态价值创造有形的文化体验,让每一粒稻米成为雨蛙栖息地修复的鲜活代言。

在“归来兮”,人们种下的不只是稻谷,更是播种生态文明的日常。当生态价值被真实感知、被情感认同,农业便从单一生产功能中升华,成为文化与生命的延续——这或许正是重建有机信任最坚实的起点。

金陵声阅:相逢处,书写无界合鸣

在皮科的“听觉日记”里,明城墙的风吟、江豚的低语、稻田深处的蛙鸣,交织成独特的“城市声景地图”。十日聆听,他察觉出南京与他的家乡—阿根廷萨尔西普埃斯(Salsipuedes)在声音气质上的差异:南京的声响密集而不尖锐,鸟鸣从容而诗意,城市沉浸于一种温和而丰沛的听觉氛围。

而真正带来启发的,是与本地聋人的相遇。那一刻他意识到,音乐不只是“听见”的艺术,更是一种身体性的、全息的感知仪式。在原生艺术中心的一次集体创作中,健听者与听障者、自闭症参与者围坐击地、以身躯为节奏器,聋人参与者通过观察与模仿,融入了这场没有指挥的“丛林合唱”。此刻,音乐超越表演,而升华为一种“共在”的体验。接下来,皮科将创作一张融合叙事、独白与环境声音的专辑。他说:“南京的声音多样性与包容自带治愈力。我渴望这份感受能提醒都市人——-即使身处喧嚣,自然始终在场。”

接下来,Pablo Picco计划制作一张融合叙事、中文独白与环境声的专辑,并借助定格动画实现声音的可视化转译。他说:“南京的声音多样性与包容自带治愈力。我渴望将这份体验转化为作品,提醒每一个都市人——-即使身处喧嚣,自然始终在场。”

倾听雪域,回响江南:共野力的千里弧光

当南京的声音艺术家、听障社群在晨昏交替间捕捉城市与自然交织的声景密语时,远在海拔3600米的西藏野生动物保护园,另一场跨越东西、连接感知与行动的守护正在高原同步展开。作为自治区唯一具备野生动物救助资质的基地,这里常年回应着来自野外的呼救:从深夜追踪误入人居的藏马熊到雪地深处转运受伤的雪豹,仅2025年上半年已救助雪豹、兔狲、黑颈鹤、白唇鹿等44只本土动物,累计达597头(只),其中多数已重返野外。然而,高原动物守护的现场,始终面临着早期设施滞后与人才匮乏的结构性困境。

那曲市色尼区罗玛镇,兽医扎西德吉和林草局工作人员。

正在为一只受伤的黑颈鹤进行检查。

8月,一群怀抱生态理想的行动者在此集结。他们中,有来自同济、清华、复旦、牛津、伦敦大学学院、伦敦大学亚非学院的藏、汉学者,也有扎根一线的兽医、饲养员、牧民、文化策展人与政府工作者。他们不只是远道而来的观察者,更是以行动介入现实的“共野者”——在高原上,为人与动物寻一片理想栖所,也为多物种共生的未来,探一条可续之路。从野牦牛舔食盐分的习性、藏野驴环形的栖居轨迹,再到白唇鹿与其他物种间的混生机制,他们以食草动物活动区为天然样本,捕捉着高原的呼吸与节奏,以期从中提炼出一种根植于此,真正“属于这片土地”的设计语言。

自南京红山启程,行至拉萨曲水,再返回长江中下游湿地乡村—-高淳,“动物理想家·共野力计划”试图勾勒的,是一条从都市感知到野外实践的整体性保护弧线。行动以空间重塑、救助放归、人才共育、动物伦理与残健共荣及再生农业为支点,尝试构筑一个由多物种、多社群、多地域共同编织的“社区生命关怀共同体”。这不仅是对“保护”概念的拓界与重构,更是对我们与自然之间那些断裂的感知通道、失落的伦理责任,温柔而坚定地修复。

随着西藏野生动物保护园、南京红山森林动物园与同济大学共建拉萨市高原野生动物保护研究中心,一种跨越地理区隔与行业壁垒的新型协作模式正在生长:它不再局限于以技术救助为中心的“点状干预”,而转向融合社区能力建设与人文关怀的“系统性协同”;从过去在地理和认知上相对孤立的“在地实践”,逐渐演变为多中心、跨地域的人才共育与机制共建。这一生态保护理念的破圈尝试,意在营造一个能够激发公众身体感知与行动意愿的“共野场域”,在这里,人们得以真切触摸高原生态与汉藏民族文化之间,那深植于土地肌理与信仰传统的精神联结。

在全球栖息地破碎化与地域隔阂加剧的背景下,“共野力计划”旨在构建政治、经济、文化与保护之间的有机联结,重塑一种“万物共在、地域共融、文明共享”的发展伦理。它摒弃将自然视为被凝视、被支配的他者,而是将人类重新编织进生态文化网络的整体叙事之中,强调汉藏民族在“社区生命关怀共同体”中的共同在场——保护不再困于技术解决主义的局部修补,更是一种文明的态度,一种对生命格局的重新体认与自觉编织。

正如计划发起人、拉萨市高原野生动物保护研究中心执行主任、伦敦大学学院全球繁荣研究所实践型学者黄培所言,“我们试图打破的是横亘于自然与文化、健全与残障、保护与发展之间的无形高墙。我们所呼唤的,是一场空间秩序与生命叙事的重构——超越人类中心主义的地理界分,构建一个由共享栖息地、交织生命轨迹与未知未来命运所重新编织的‘社区生命关怀共同体’。在这里,雪豹、飞鸟、残障人士、牧民,乃至我们脚下的土地、耳畔的风声与集体的记忆,都将褪去‘它者’的标签,成为彼此感知、共同叙事的‘共生居民’。”

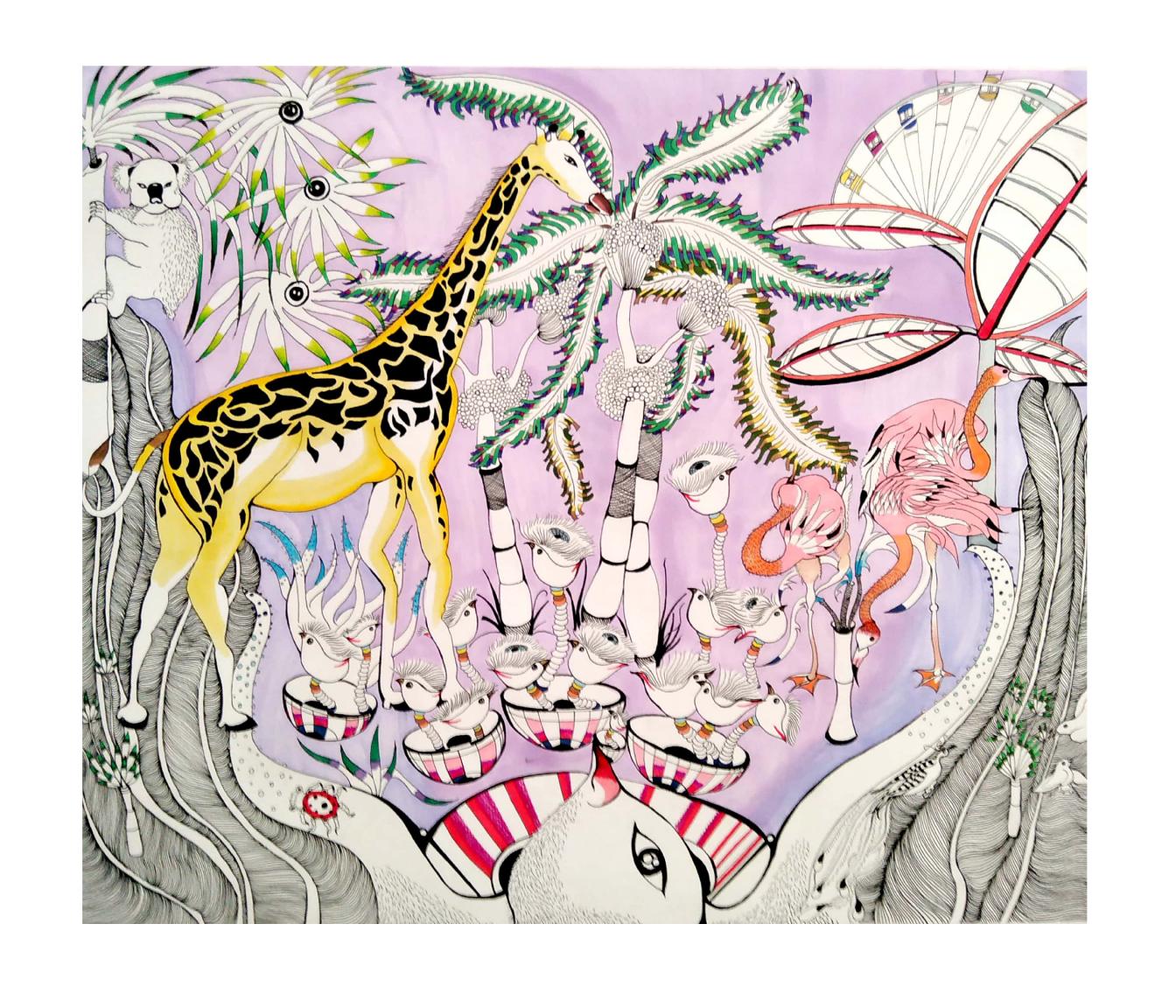

艺术创作者桃子将与双向情感障碍共存的经历,淬炼为笔下“生灵之境、万物有家”的心声。

从南京的声音艺术实践,到拉萨的生态设计探索,艺术设计作为一种调和生命关系的媒介,正超越形式与空间的表达,成为串联“栖息地—城市”、贯通“文化—生态”的关键联结力。它推动保护实践从局部“孤岛”走向系统“网络”,从物理修复延伸至文化心理的共建。保护,因此不再是孤立的守望或单向的干预,而是与发展彼此嵌入、互为滋养的积极进程。这一转变背后,回应着不仅是物种存续的技术课题,更指向一个根本性追问:在多民族共生、多物种共栖的大地上,如何以体认之心、共建之智,构筑更具包容性与生命韧性的未来?

“共野力”,不只于保护与共情,它更指向一种主动“破壁”——-在不同社会群体、认知框架、文明范式乃至生命形式差异间架设沟通的桥梁。她进一步诠释道,“代际经验、城乡智慧,汉藏文化,甚至多元生命的感知方式,共同构成一个不可替代的多样性知识体系。“共野力计划’致力于将丰厚的生存智慧转化为地域文明持续生长的养分,以生态文化价值重塑为内核,它将参与式保护教育、社区共益经济与可持续生计考量,融入空间规划与发展伦理的双向建构中。”

如今,计划正以此为基点,联动政策、商业、文化、学术、媒体、社区居民等各界力量,共同推进从城市(红山)到高原栖息地生态修复廊道与人才共育机制共建。作为关键载体,“保护园”不仅是公众亲近高原生灵的窗口、触发生命共情的现场,更是跨学科协同的枢纽与新经济协作模式的探索前沿。它最终指向的,是成为连接汉藏文化、促进互鉴的精神家园。

这一切实现,依托于一个能有效沟通政府与民间,融合商业逻辑与社会价值、桥接多中心协同治理的文明实践孵化平台,从根本上推动一种认知转型:环境责任不再被视作发展的成本和代价,而被重新定义为城市运行的基础设施、商业成长的新逻辑与栖居智慧的源头活水。

当雪域高原的呼吸与江南湿地的脉搏被同一根发展纽带牵引,经济增长的渴求与生态存续的挑战也共悬于同一座天平的两端。喜马拉雅山脉的“烟花之殇”,定格了地方的“发展焦虑”缩影—-对短期流量的追逐,渐成长期保护的难以承受之重。而“共野力计划”所回应的,正是这时代深处的叩问:城市发展的雄心,如何在加速建设的进程中,为万千生命的真实感知预留空间。在快节奏与慢生活、远见与近忧、建造与栖居的张力间,能否寻得那个维系平衡的支点?

真正的转向,始于感知的重启。去“触听”黑颈鹤飞越布达拉宫时的振翅,“读懂”明孝陵石兽的缄默,任高淳稻浪间雨蛙为健康的土地而歌,方能理解“共野力”计划所致力弥合的,是现代文明中人与万物间几近被割裂的精神连结。

当候鸟的迁徙路线与城市建设的轨迹开始在同一张蓝图上对话,当生态价值从纸面议题真正融入发展叙事的核心,文明的标尺亦随之重校--不再独尊经济的增长,而更指向生命感受的丰盈与包容。此刻所构筑的,不仅是一条支撑生命存续的生态廊道,更是一种直面复杂现实的共生智慧。它超越非此即彼的简化逻辑,在持续的张力中追寻动态平衡——既包容发展的冲动,也尊重栖居的本能;既回应时代的召唤,也聆听土地的低语。”这正是喧嚣时代中,人们重新学会栖居于大地的开始。

(资讯)