“罐”中窥豹:沉船所见唐宋珠江口湾区的航海贸易与外向型陶瓷业

今天我讲的题目是“从东亚沉船考古看唐宋时期珠江口湾区外向型陶瓷业的转型与升级”。先来“解题”。“珠江口湾区”作为一个自然地理单元,是一个海洋地理空间概念,它涵盖的范围包括湾区的海域和涉海的周边陆域,海域包括海面、水中与海底部分,陆域包括与海洋发展密切关联的陆地,就是通常所说的“珠江三角洲”,以及湾区内不属于三角洲的陆地、离岸的岛屿等。今天我讲的话题将珠三角置于珠江口湾区这一海洋空间进行考察,是对以往陆地史视野的转换,希望能启发对“湾区史”研究的更广泛思考。其次关于外向型经济,顾名思义,是指以出口为主导的经济。而本次我所谈的唐宋时期外向型陶瓷业,就是指与贸易相关、或直接生产出口产品的手工生产。大致可以分为两类:一是服务于海外贸易的商品化生产,二是外销瓷的专业化生产。面向海外贸易,这两类陶瓷业都具有外向型属性,但在贸易体系的生产链-供应链中有层级区分,产品质量与技术水平也有高低差别。明白这一点很重要,有利于深化认识唐宋时期广州贸易与湾区陶瓷业发展的若干微观轨迹,从更多角度了解珠江口湾区、海洋中国与世界历史的某些宏大叙事。

李庆新教授

从这个角度看珠江口湾区历史会有一种新的感受。一千多年前珠江口湾区的水域远比今日深广,汪洋大海中岛洲星星点点,现代西村窑遗址所在地当时也是广州西部外海中一个岛洲,后因珠江三角洲成陆,才逐渐形成现今的地貌。然而就是这样一片湾区环绕的濒海之地,由唐及宋不仅发生了沧海桑田的巨大变化,还有经济社会内部的深刻变迁。透过沉船考古发现的唐宋遗物“广东罐”,“罐”中窥豹,见微知著,我们既可以体察到珠江口湾区与海洋发展的微观动态,也能感知到人类文明与时代进步的宏观趋势。

一、沉船中的“广东罐”

先来看看东亚海域发现的唐宋时期中外沉船考古成果。目前所见,这一时期在中国南海及周边海域发现的沉船约有十余艘,分布范围北起珠江口(如南宋时期的“南海一号”沉船),沿着中南半岛沿海、暹罗湾至马六甲海峡,南至印度尼西亚北部海域。这些沉船为研究当时西太平洋至印度洋的海洋贸易、航运交通与文化交流提供了重要的实物依据。

帕侬-苏琳沉船

泰国湾(旧称暹罗湾)帕侬-苏琳沉船(Phanom-Surin Shipwreck)发现于2013年,是迄今为止亚洲海域考古发现年代最早的古代贸易商船,年代约在8世纪下半叶,经研判应属波斯商船,在从中国贸易返航途经泰国湾海域沉没。船载货物中发现了13件产自广东窑口的青釉罐及其残片,其中2件刻有“陈”“吉”字样,推测为窑工或商人为识别货物而留下的标记,此类做法在古代商货生产与储运中较为常见。此外,船上还出土了用于茶叶加工的石磨、古暹罗孟族土陶罐、波斯双耳储物罐及尖足储物陶罐残片等。沉船发现类似珠江三角洲民窑生产的青釉罐,说明该船曾在珠江口湾区经停,或从广州港出发,这些“广东罐”就是商船在经停期间被搬运到船上,作为储物或盛装物料之容器。

黑石号沉船

黑石号沉船(Batu Hitam Wreck)于1998年在印度尼西亚勿里洞海域发现,故亦名勿里洞沉船,受到国际学界广泛关注。沉船发现一件长沙窑碗,写有“宝历二年七月十六日”字样,“宝历”(825-827)为唐敬宗的年号,宝历二年即公元826年,说明该沉船年代不迟于9世纪20年代。该船为一艘阿拉伯三桅商船,当为完成中国贸易、满载货物返回西亚的航程中沉没。沉船出水器物总数高达6.7万件,以陶瓷器为多,其中中国陶瓷占98%,包括湖南长沙窑、浙江越窑、河北邢窑及河南巩县窑等名窑产品。由此可见,唐代因国内交通状况改善,特别是大运河开通与海外交通的发展,内陆地区与海外市场建立起直接的经济联系,成为外销瓷的主要产区。值得注意的是广东民窑产青釉罐有700余件。与上述专门为外销订制的长沙窑、邢窑等精致瓷器不同,这些“广东罐”制造工艺简陋,胎体较粗糙,形制有大有小。有些大罐内套装小件器物。可以认为,这类广东罐大多不是为外销生产,而更可能是用以港口运输与航海的日常用具或包装容器,日用性与实用性大于商品性。

巴地沉船

巴地沉船(Ba Ria Wreck)发现于越南湄公河三角洲下游、靠近胡志明市的巴地海域。这一海域为唐代广州“通海夷道”必经之地。据北京大学秦大树教授研究,该沉船所处年代约在大和至会昌年间(827–847年),晚于“黑石号”,船上发现的中国陶瓷可能属于河北窑口产品。目前该沉船考古资料不全,是否也装载有广东陶瓷,有待进一步考证。据介绍,越南海域还发现“珠新号”沉船,年代可能在唐末,乾符六年(879年)前后,出水了不少广东地区生产的青瓷器,还有越窑青瓷、长沙窑瓷器、北方白瓷等。广东青瓷以罐、盘为主,工艺相对粗糙,与新会官冲窑、曾边窑或高明大岗山窑等广东窑口的产品风格相近。

印坦沉船

印坦沉船(Intan Shipwreck)发现于1990年代。该沉船船长约30米,宽10米,采用V型龙骨。出水文物1.1万件,包括金饰、青铜器、锡块、铁器、南汉银锭(97枚,每枚重约50两,上刻铭文)、“乾亨通宝”铅钱(145枚)、爪哇金币、玻璃珠及人类骨骸等。该船出水瓷器7309件,其中产自广东窑口的青黄釉罐达4855件,占据绝大多数,其余以越窑青瓷为主,兼有少量安徽繁昌窑白瓷、青白瓷及东南亚、中东地区陶器。值得注意的是,沉船发现南汉国的银锭有些刻有“桂阳监”“盐税银”或“盐务银”及“专知官”等铭文。五代时期桂阳监地处湖南南部,与粤北接壤,原属楚王马殷辖地,为楚地重要矿冶基地。南汉中宗刘晟时占领该地,这些银锭可能来源于桂阳监,或南汉盐税收入,经铸造成银锭后进入对外贸易领域。南汉官银出现在沉船中,暗示该船可能关涉南汉朝廷与东南亚国家之间的官方贸易。相信该船为一艘在五代南汉中宗时期自兴王府(广州)贸易归航的东南亚商船,贸易有较强的官方背景。

井里汶沉船

井里汶沉船(Cirebon Shipwreck)发现于2003—2005年,沉船遗址位于印度尼西亚爪哇井里汶外海,出水文物数量惊人,包括15.5万余件完整器物、7.8万余件可修复器物及26万余片残片。船货种类极为丰富,涵盖五代末或宋初的越窑秘色瓷与青瓷、邢窑或定窑白瓷、7000余枚南汉“乾亨重宝”铅钱、晚唐风格青铜镜、三佛齐风格的青铜镜与金首饰,以及来自泰国、马来西亚的陶器、锡料和多种原料及奢侈品。一件越窑刻花莲瓣碗上发现有“戊辰”墨书纪年,应为南汉后主大宝十一年(968),宋太祖开宝元年,北宋建立不久。结合沉船出水大量南汉“乾亨重宝”铅钱与广东产青釉瓷器,推断是一艘前往南汉兴王府贸易返航的东南亚商船,与印坦沉船一样,具有较强的官方贸易属性,反映了南汉朝廷对海洋贸易的深度参与,官方贸易在中外经贸活动中占有重要地位。

南海Ⅰ号沉船

宋代以后东南亚海域沉船考古出现了重大变化,此前沉船多为波斯、阿拉伯或东南亚商船,而到宋代,出现了中国商船。“南海Ⅰ号”沉船1987年在珠江口西部广海湾的上川岛海域被发现,属于南宋时期商船,出水器物超过18万件(套),包括金器、陶瓷器、漆器、铁器、钱币及各类日用物品。陶瓷器以景德镇窑、德化窑及龙泉窑产品为主,还有一部分产自南海奇石窑与文头岭窑的青釉、或酱油陶瓷器。由此确认,“南海Ⅰ号”在航向海外的航程中曾在珠江口的海港停靠,采购商品,补给船上所需用品,上述广东陶瓷器作为存储容器被搬到船上,在离开珠江口继续远航的航程中,商船在上川岛海域沉没。

其他沉船

华光礁Ⅰ号沉船年代与“南海Ⅰ号”沉船相近,亦属南宋时期商船,发现于西沙群岛华光礁海域,船上发现有陶瓷罐类产品。此外,在印度尼西亚海域发现的宋代林加沉船(Lingga Wreck)、鳄鱼岛沉船(Pulau Buaya Wreck)及飞鱼沉船(Flying Fish Wreck),亦出水大量中国瓷器,以福建及广东窑口产品为大宗,其中包括广州西村窑的瓷器。

上述沉船,有一个引人瞩目的现象,就是基本上均发现来自珠江口湾区及粤东梅县民窑生产的陶瓷器物,这些广东民窑产品,学界统称为“广东罐”,反映出唐宋时期东西方海洋贸易及外向型经济的繁荣,也进一步证实了广东地区外向型陶瓷业在海上陶瓷贸易中持续占有一席地位。

二、航海贸易中的广州

如上所述,唐宋时期东亚海域发现的中外沉船,如波斯船、阿拉伯船、东南亚商船和中国商船,都发现有数量不等的广东民窑生产的陶瓷器,说明上述沉船无论是前来中国做生意的外国商船,还是前往海外做生意的中国商船,在中国沿海的航程中都曾经过珠江口湾区,在广州港口经停,包括湾区本地所产的各类青釉罐或酱油罐,因为航海贸易存储装运需要被搬到船上。可以这么说,广州港是南来北往的中外商船必经的或首选停靠的港口。

航海贸易对广州的“路径依赖”

秦汉已降,广州作为珠江口湾区中心城市,凭靠海洋地理区位和区域中心优势,成为中国面向南海的主要门户,不仅是国内著名的商业都会,更是南海北岸最大的国际商品集散地与贸易中心。中外商客漂洋过海,追逐财富,每一次航程都追求利益最大化,尽量减低贸易成本与航海风险,获取高额利润,这是市场规律与经济理性的抉择。商人南来北往,穿越于沿海港口与内地通都大邑,遵循经济理性的抉择,在航海贸易中形成对广州的另类“路径依赖”(Path-Dependence)。

航海贸易对广州的“路径依赖”,还可以从制度史视角来观察。众所周知,唐朝至迟在开元初年就在广州设置了市舶使,形成一套系统的市舶制度,确立起其成为对外贸易中心和管理中心的地位。宋代以后,这套制度进一步完善,并推广至国内其他港口。正常情况下,贸易是遵循官方制度、在规范管理下进行的,但是不排除不按照制度规定,在官府管制不到或疏于防控的海域空间,违规停泊,违禁走私贩私,形成体制外的非法交易。如果说按照官方制度进行的贸易为常态,则违禁走私可视为非常态,这种非常态贸易是整体海洋贸易中不可忽视的重要组成部分,此点不可不知。上面讲到南海I号沉船,考古学者认为该船从浙江、福建港口出发后经停广州,再从广州出发,航向海外目的港,大概就属于上面提到的非常态贸易。南海I号沉船出水了大量宋代禁止出口的铜钱、铁器之类物品,属夹带违禁私货和走私行为,显然是有违于宋代的市舶制度,但是受利益驱动特别是路径依赖影响,商船在离开中国沿海最后一个航程中还是停靠广州,装载了一批违禁物品后再次启航。可惜刚驶出珠江口,就沉没在上川岛海域。这一事例表明,“路径依赖”既有制度规范长期遵循形成的惯性,也有故意规避制度所形成的积习。需要指出,“路径依赖”现象也存在于其他重要贸易中心,对考察唐宋时期市舶制度运作实态与变迁,理解常态化或非常态的海上贸易及相关经济活动,具有重要价值。

珠江口湾区西岸服务于贸易的外向型陶瓷生产

唐宋时期,珠江口湾区周边地区的陶瓷业总体上属于传统手工业范畴,主体为民间窑口,其产品也主要以生产本地市场所需的日用陶瓷。然而这一时期湾区对外贸易繁荣,中心城市广州不仅是国内主要港口,也是太平洋-印度洋航运枢纽和贸易中心,国内外商品经过广州港口网络销往国内和世界各地。这一国际商品集散地的功能定位,催生出各种服务于贸易与运输的广泛的产品需求,而这些产品一般由本地手工行业提供。由唐至宋,广州港航业与贸易发展的巨大需求为珠江口湾区包括外向型陶瓷业在内的手工生产提供了源源不断的内驱动力与持久的增长空间,这就是“路径依赖”带来的经济效应。

唐宋时期服务于贸易的外向型陶瓷生产始终存在。这类陶瓷产于民间窑场,为广州等港口的海洋运输与国际贸易提供日用器具,以及用以包装储存其他货物的容器,在区域经济和贸易供应链中居低端环节,产品质量不高,但是该类产品与海上生活息息相关,具有不可或缺的功能作用,其重要性毋庸置疑。古代海上航程漫长而充满艰辛,无论去程还是返程,每一次航程均需要进行周密的谋划,配备足够的船上生活资源和设施,保障船上餐饮、消遣娱乐、疾病救治、祈神祭祀等,很自然,船上需要配置足够的容器,以存储资源。若缺乏此类服务性商品供应,港航业与对外贸易将难以正常运转。

船舶所载货物不乏贵重商品,若无合适的存储容器或包装物料,其在运输过程中极易受损,运输交易成本相应增加。为充分利用船上空间,增加船载货物运量,船货装运经常采取“大小相套”、捆绑装运方法,以提升贸易收益。黑石号沉船出水的大体型“广东罐”,内装长沙窑的产品,这种“大罐装小罐”的方法,是“大小相套”装运方法的变通升级。在菲律宾发现的潘达南岛沉船(15世纪),也可看到类似的以占婆风格大陶罐装运其他小件商货的现象。若将视野延伸至明清时期,茶叶贸易兴起后,茶叶本身固然重要,但茶叶箱同样不可或缺。

在港口贸易体系中,服务性行业很重要。无论从国际贸易本身,从商品生产链-供应链,从海洋经济史和海舶日常生活史看,看似不起眼的寻常之物“广东罐”其实有非常之用,服务性陶瓷生产绝非可有可无。所以,秦大树教授强调,此类器物是“海上贸易的关键性器具”。

必须指出,服务于港航贸易系统与海舶生活的外向型手工业并非珠江口湾区所独有,而是海上贸易运输与海上生活的共有现象。地中海考古经常发现古希腊人、古罗马人用于盛装橄榄油、酒或水的“安佛拉罐(amphora)”,功用其实类同。这就提示我们,在海洋贸易历史研究中,除了要关注船上的高档珍贵商品,看似普通寻常的日用存储包装器物亦值得重视。

珠江口湾区西部外向型陶瓷业的分化转型

考古发现显示,唐代广东外向型服务型陶瓷生产集中在珠江口湾区西部沿海,如新会官冲窑、三水窑、鹤山窑、高明窑、南海奇石窑等,此外粤北梅县水车窑也是代表性窑口。宋至元代,珠江口湾区除南海奇石窑外,广州西村窑、石湾窑兴起,成为后起之秀;粤东地区潮州北郊笔架山、南郊洪厝埠、竹园墩、西郊凤山,粤西雷州海康、廉江、遂溪,都兴起外向型陶瓷生产区域。就珠江口湾区而言,西部地区分布比较密集,可名之为“珠江口湾区西部窑群”。

前面说过,唐宋时期珠江口湾区陶瓷业总体上属于传统手工生产,民窑为主,具有外向型特征,但是还可以分为两类:一类是服务于贸易,主要生产船上日常生活所需器具,或用以存储装运船货的器具,其随船往返运输,反复使用,当然也可作为商品出售,其基本功用并非外销,这与长沙窑、邢窑等产品的外销商品属性存在性质上的区别。另一类则属于专门为外销而生产的,唐代粤东水车窑、宋代广州西村窑就属于此类。

杜希德(Denis Twitchett)、思鉴(Janice Stargardt)教授在讨论印坦沉船时提出,沉船所载的货品证明了一个大规模国际贸易网络的存在,宋中晚期及元代存在一个组织完善且规模更大、支持南部中国制造和外销产品的产业经济的海上贸易网络。确实,在唐宋之间,五代十国时期值得重视,对于岭南地区而言,南汉是关键时期。南汉是带有倚海立国倾向的濒海国家,对海洋经略、南海贸易有实质性作为。广州大学城南汉德陵发现一批制作相当精致的青釉罐,可能是广州地区官窑的产品。这批器物的烧制工艺水平已相当精湛,代表了南汉本地陶瓷生产的最高水平,足以满足宫廷消费需求,而类似器物在东南亚曾经发现,说明陶瓷业与海外市场有相当程度的关联。

从社会经济史角度看,唐宋时期中国社会经历了深刻变革,有全国经济重心南移、唐宋变革等重大历史趋势,必然带动人口、资金和技术的流动,为南方经济开发与海洋发展注入强劲的动力资源。在我看来,湾区西部经济开发,外向型陶瓷业向专业化生产转型升级,也体现了这一趋势。

三、城市扩张、经济转型与西村窑的异军突起

秦汉已降,广州作为岭南首位性中心城市,以商业贸易著称。唐宋时期珠江三角洲成陆加快,湾区经济较大改观。从上述沉船考古发现的“广东罐”等“广货”可以看出,珠江口湾区不仅连接者国内和国外两大市场的“生产链-供应链”,而且本地某些经济部门也被卷了进去,出现面向海外市场的商品性农业与外向型手工业生产。唐人所谓“广人与夷人杂处,地征薄多牟利于市”,“百粤之地,其俗剽轻,猎浮淫之利,民罕著本”,并非虚言。阿拉伯人宣称广州是“尸罗夫商人聚集之地”,“阿拉伯商人的荟萃之地”。义净在《大唐西域求法高僧传》介绍天竺“支那寺”时说:“支那即广州也。莫诃支那即京师也。”王邦维先生解释说,支那,梵文Cīna;莫诃支那,梵文Mahācīna,意译大支那,或伟大的支那。古印度称广州为“支那”(中国),亦见于宋代典籍,可见广州在中古世界享有很高的知名度。

由唐及宋,广州的城区不断扩大。城外西郊,不仅有居民密集的商业区,蕃坊就在其间,还有通江达海的码头区、适宜航运的湖泊水道,是广州主要的商业区与航运枢纽区。北宋熙宁四年广州修筑西城,周十三里,将蕃坊在内的西部商业区、居民区囊括其中,开七城门,面向珠江的城门有“航海”“素波”“朝宗”“善利”“阜财”,充分体现了临江区域商业旺盛、财富聚集的大都会气息。宋代广州从国际商品的集散中心和转口贸易中心,转型提升为商业发达、具备较强生产能力的制造业中心。

西村窑位于广州西城外郊区,今荔湾区西村一带,邻近西城珠江边的码头区;窑址周边江海汇流,水域广阔,便于交通运输。此外,西村窑紧邻富庶的老三角洲南海地区,与奇石窑、文头村窑、石湾窑等相呼应,构成了珠江口湾区西部以民窑为主的陶瓷产业区。

1957年,考古学者对西村窑遗址进行发掘清理,出土陶瓷器物40余种,以青釉、青白釉、黑瓷为主。青瓷与青白瓷的烧制工艺深受景德镇窑系影响,黑瓷则主要借鉴陕西耀州窑技术,表明宋代广州地区的制瓷业重视吸收国内先进技术,并加以改良,生产出适应海外市场需求的优质外销瓷器。西村窑产品销往东南亚等海外市场,印度尼西亚海域出水数艘沉船中都发现西村窑产品,其器物造型大气,工艺水准颇高,其技术也对海外也有影响,例如柬埔寨荔枝山窑产品就带有西村窑风格。

从中国古代陶瓷史看,唐代外销瓷产地多分布在中原内陆及江南地区,通过长江水系、大运河等水陆联运,运往沿海港口,再运销海外。宋代因北方战乱,疆域不断萎缩,国家财政对南方经济与海外贸易越来越倚重,外销瓷生产重心不断南移,浙江龙泉窑、江西景德镇窑、福建德化窑、广东西村窑、潮州窑等成为主要外销瓷产区。因此,新兴的西村窑不仅是广东陶瓷史上的里程碑,而且是中国外销瓷的后起之秀,产品在亚洲陶瓷贸易史上占有一席地位。

四、几点思考

贸易改变世界

从8至14世纪世界历史可感知海洋贸易的影响力,正如彭慕兰、史蒂文·托皮克著《贸易打造的世界》、伯恩斯坦著《贸易改变世界》所揭示出来的历史事实,即“贸易改变世界”。海外贸易成为塑造8至14世纪世界格局的重要力量。海上贸易所覆盖的国家与区域,通过贸易纽带与海洋世界进行物质、文化、技术等方面的互动交流。在15世纪西方人推动的大航海时代之前,实际上已经存在一个由东方主导的、覆盖西太平洋至印度洋乃至地中海世界的东方大航海时代。这个大航海时代,中国港口广州、泉州、明州等都是海洋贸易的重要节点和航运枢纽,在东西方拥有很高的知名度与影响力。唐宋中国参与了这一海洋时代的历史进程,不仅作出了重大贡献,而且社会经济出现深刻的结构性变迁,中外学者敏锐地捕捉到中国历史经历了“唐宋变革”“城市革命”“中古社会变迁”等重大变动。历时数百年的社会经济变迁与经济重心南移,既有来自唐宋中国内部力量的推动,也有来自外部世界海洋力量的牵连,海陆互动,内外关联,海洋因素成为影响中国历史发展不可忽视的要素之一。此为唐宋以前所未见。

“看不见的手”、民间力量与外向型经济发展

魏晋以后中国经济重心南移成为一种趋势,至唐宋时期,这种趋势基本完成,与此同时,一种新趋势开始出现,就是海洋经济地位越来越重要。在市场“无形之手”刺激引领下,海路、水陆-运河交通网络,带动沿海与内陆地区商品经济“向海洋转向”,形成了以市场需求为导向、与海外市场相联动的新经济发展方式。湖南、河北、河南、江南等地陶瓷业出现按照海外市场需求,采用订制、加工等方式,承接烧制专供出口的陶瓷。传统地域社会与经济结构随之改变,体现出“港口-腹地”“生产链-供应链”之间地域协作的“默契”与行业分工,体现了市场导向下区域发展的经济理性。

唐宋时期中国手工业分为官方和民间两种形式。内地与沿海的外向型陶瓷业基本上为民间经营,属于民间手工业。因应海外市场需求,部分手工业生产服务于贸易或专供出口的商品,成为面向海外、高度商品化的涉海经济行业,代表着唐宋时期经济“向南”“向海”的进步趋势,是推动社会经济发展的一大力量。以广州为中心的珠江口湾区外向瓷业发展体现了这种变迁趋势。

外向型经济发展与城市扩张、功能扩展

外向型经济对区域海洋经济及城市发展具有重要意义。贸易改变世界,也在改变广州。如前所述,唐宋时期在国内经济与世界海洋贸易推动下,珠江口湾区外向型手工业,不仅改变了湾区经济的结构与布局,出现珠江口湾区西部外向型窑群,也改变了广州城市的格局与功能,从贸易为主导的商业城市向农工贸综合经济中心城市发展。西城及西郊经济处在上升趋势。明中叶以后广州“东村西俏”“南富北贫”的城市格局,在唐宋时期已见端倪。

(本文由中国海外交通史研究会会长、广东外语外贸大学云山首席专家李庆新研究员于8月30日在粤剧艺术博物馆“荔泮芳华”系列活动中所做的演讲整理而成。“荔泮芳华”系列活动由中共荔湾区委宣传部、荔湾区国家档案馆、荔湾区地方志编纂委员会办公室、荔湾区文化广电旅游体育局主办,广东财经大学华南商业史研究中心、詹天佑故居纪念馆承办、粤剧艺术博物馆协办。讲座原题为《从东亚沉船考古看唐宋时期珠江口湾区外向型陶瓷业的转型与升级》,现标题为编者所拟。本文由广东财经大学2022级社会工作系杜冰冰、温倩珏、2024级公共管理专业硕士黄杰整理。)

相关文章

75年石油史诗:从12万吨到“三个1亿吨”的中国答卷

安徽芜湖市副市长朱的娥已任市委常委、宣传部部长

高通安蒙:用户体验核心已转向智能体AI,面对需求正打造全新处理器

从全国律协空降辽宁任职后,柳春霞获任省司法厅厅长

机关食堂开放渐成风潮:湖北一区委机关食堂首次向社会供餐

莫干山影会:“直接摄影”应联结土地、时代与个体表达

西北城市“除蒿”大战开启,沙蒿为什么这么火?

2.9万场次活动、4.8亿元补贴,国庆文化和旅游消费月启动

观察|从数字化到智能化,工业AI正在寻找最佳落地姿势

青春华章|中国博士后制度实施40年,这项特别资助项目在沪发布

推动跨区域协同创新,长三角具身智能产业联合体成立

云迹科技背负19.25亿元对赌压力冲刺港交所:三年亏损超8亿元,已超三年未获资本注入

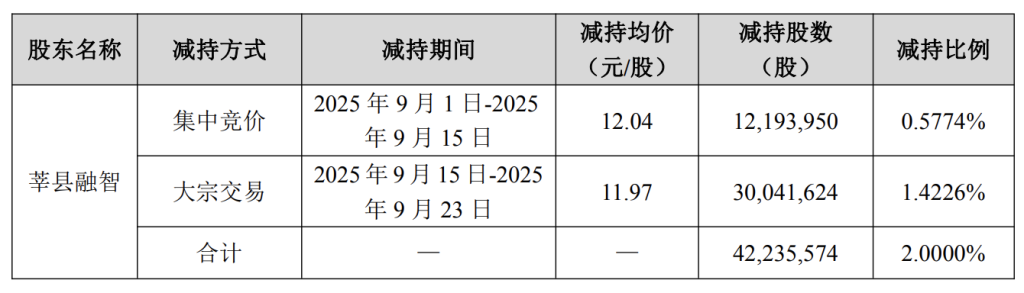

万达电影股东莘县融智兴业完成减持计划,减持约4224万股

应用型高校为何需要人文社科?

言短意长|多个省份“深情表白”区域内龙头大学

李立国履新贵州省信息中心,此前担任省发改委副主任一年多

赢家通吃下的编剧困境

2025世界VR产业大会10月启幕,聚焦AI眼镜和VR大空间新赛道

绍兴地铁回应“列车撞上保洁员致多人死伤”:已成立事故调查组

体坛联播|曼城阿森纳联赛杯晋级,张帅中网首轮逆转取胜

- 中国对外国民众吸引力越来越大,外交部:各项措施让“中国游”越来越丝滑

- 五一抢票崩了?12306:及时消除短暂延迟现象,系统平稳度过今日售票高峰

- 游客参加泼水节被喷伤左眼,西双版纳告庄景区:禁用高压水枪

- 世界最大直径高铁盾构机掘进至长江江心,安全穿越刀鲚保护区

- 特朗普称美联储主席鲍威尔“应该尽早下台”

- 如何应对国际贸易形势变化?长三角四省市主要领导密集部署

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯