音乐之声|翻译南洋:《梭罗河》在中国的流行史

1940年的印度尼西亚,一位名叫葛桑的年轻人怀揣着对家乡的热爱,以当地的母亲河梭罗河为对象,写下了一首民谣作品。葛桑并非专业的音乐创作者,也不是著名的歌星,但出乎意料的是,这首名为《梭罗河》(Bengawan Solo)的印尼歌谣竟一炮而红,不仅在印尼本地取得了巨大成功,还传播到世界各地,与《星星索》等歌曲一道成为印尼民谣在世界音乐舞台上的代表。在中国,《梭罗河》的影响力也不可小觑,尤其在上世纪60年代到80年代,《梭罗河》称得上是街知巷闻的歌曲。2000年,王家卫导演的《花样年华》选取这首《梭罗河》作为插曲;2019年的电影《南方车站的聚会》则以《梭罗河》作为片尾曲,可见这首歌曲的热度始终不减。

不过,在内地与港台的音乐界,《梭罗河》却被填上了不一样的词,甚至改头换面,以《梭罗河畔》《梭罗河颂》《梭罗河之恋》《美丽的梭罗河》等名字发行。同样的一条梭罗河被赋予不同的文化意涵,个中原因既有歌曲传播路径的差异、音乐文化的不同,也有社会环境的差别。尤其是作为异域歌谣的《梭罗河》,对它的改编还涉及到在地音乐界对“他者”的想象与建构。我们不妨听着《梭罗河》,想象着自己溯梭罗河而上,沿途探寻这首歌在中国的传播历史。

殖民时代梭罗河的景观,由约翰·康拉德·格雷夫绘制

《梭罗河》与南洋社会

尽管《梭罗河》在创作出来后,经由多次传播和建构,其内涵已经远超出作者原本的立意,但我们仍需首先回到作者本身的概念中。葛桑所写的《梭罗河》歌词大意如此:

梭罗河,你的历史就在此方;

有史以来,你便流于人们心上;

旱季来临之时,河水少有流量;

雨季来临之后,河水猛涨,流向远方;

你源自于梭罗,跨越万山,奔向海洋;

你的历史好比一艘船,商人来往,正坐在船上。

关于这首歌如何写成,在上世纪80年代的访问中,原作者葛桑曾提到,“我记得当年荷兰人还统治着印尼,我家住在梭罗河附近,一天,我坐在梭罗河畔一棵榕树下,望着这条河,想起了她的历史,于是灵感源源而至,回家后,我花了一个半月,作曲填词,写出了这首歌曲”。而关于他人给这首歌赋予的其他意义乃至传说,葛桑则一概否认,直言这首歌纯粹是一首抒情歌曲。葛桑这番话可谓有感而发,作为印尼人自己创作的歌谣,诞生于印尼民族解放运动前夜的《梭罗河》不免被卷入政治之中。首任总统苏加诺在任期间,印度尼西亚大力推动这首歌的流行,《梭罗河》被赋予了民族性、国家性的意义。

不过,被苏加诺视为民族音乐代表的《梭罗河》,其所代表的格朗章音乐风格,其实也融入不同地区的音乐元素。格朗章音乐是葡萄牙殖民者带到印尼的,而在此后的发展中又融入了夏威夷音乐的风格,尤克里里成为格朗章音乐的重要伴奏乐器。当然,不管政治上的纷扰和音乐上的源头如何,《梭罗河》这首简单、质朴的民歌得到了听众的欢迎,不仅在印尼本地传唱,更在四五十年代的南洋社会广泛流传。旅居新加坡的作家刘以鬯曾经写下一篇小说《梭罗河畔》,开头几句便写:

阿爸喜欢吹口哨。

阿爸喜欢吹《梭罗河畔》。

阿爸简直随时随地都在吹口哨,吹的是《梭罗河畔》,悠扬飘逸,回肠荡气,十分动听。

他会吹高音;也会吹低调。

他会在兴高采烈时吹;也会在忧郁沮丧时吹。

当我们患麻疹时,他吹《梭罗河畔》排遣愁怀。

当日本兵南侵时,他吹着《梭罗河畔》度过如年的日子。

当他失业时,他不怨天,也不尤人,只是静静地吹《梭罗河畔》。

短短几句,刘以鬯便用《梭罗河》这首曲子勾勒出一个父亲的形象,也描绘出一个家庭的起起落落。而从另一个角度来看,刘以鬯选择用这首《梭罗河》作为全文的线索,也反映出当时这首歌在南洋华人社会的流行。而随着南洋本地音乐市场的发展,这首《梭罗河》也从南洋一路唱到了当年华语流行音乐的中心香港,并被改名为《梭罗河之恋》。这其中的机缘,不得不提到潘秀琼这位在香港乐坛代表南洋风情的歌后。

《梭罗河》的香港之旅

潘秀琼祖籍广东顺德,生于澳门,但真正生长的地方则是吉隆坡。她从12岁开始登台,16岁开始在新加坡发行唱片,年少时已名动南洋华社。当年给她在新加坡出版唱片的巴乐风公司,在唱片宣传单上写下“全马首席低音歌后”,足见其名气之大。1950年代香港唱片公司的竞争相对激烈,先有大长城唱片与百代的对决,大长城倒闭后,李厚襄等人再办飞利浦唱片挑战百代的地位,为求新求变,以香港百代为代表的唱片公司不仅在香港本地寻找人才,还会远赴东南亚、台湾等地区发掘歌星。随着潘秀琼在南洋的声名鹊起,香港的音乐公司也向她伸出了橄榄枝。1956年,21岁的潘秀琼在主理人汪淑卫的亲自邀请下,与香港百代唱片签约,转赴香港发展。

回忆起自己初到百代公司的经历,潘秀琼曾说,“在香港唱的时候,我去一段时间,他们准备很多的歌给我”。不过,潘秀琼也在自传中写到,姚敏最早并没有专门为她作曲,而是安排一些“翻译歌曲”给她演唱。所谓“翻译歌曲”,就是取来外国歌曲的曲子,填入中文。不少人认为,姚敏谱出一首曲子成本不小,百代公司担心潘秀琼的歌路在香港市场的接受度,故而采取比较保守的经营方式,但更重要的原因,还是与潘秀琼身上的“南洋”标签有关。

潘秀琼在百代录制的第一批歌曲,除了《梭罗河之恋》,还有《白纱巾》《姬娜》《峇里岛》等一批曲调源自印度尼西亚的歌曲。百代将这些歌曲选为潘秀琼在香港出道之初的作品,显有突出她南洋风情的用意。而市场的反响也证实了这种模式的成功,《白纱巾》《梭罗河之恋》《峇里岛》街知巷闻,均成为了潘秀琼在香港乐坛上的早期代表作品。

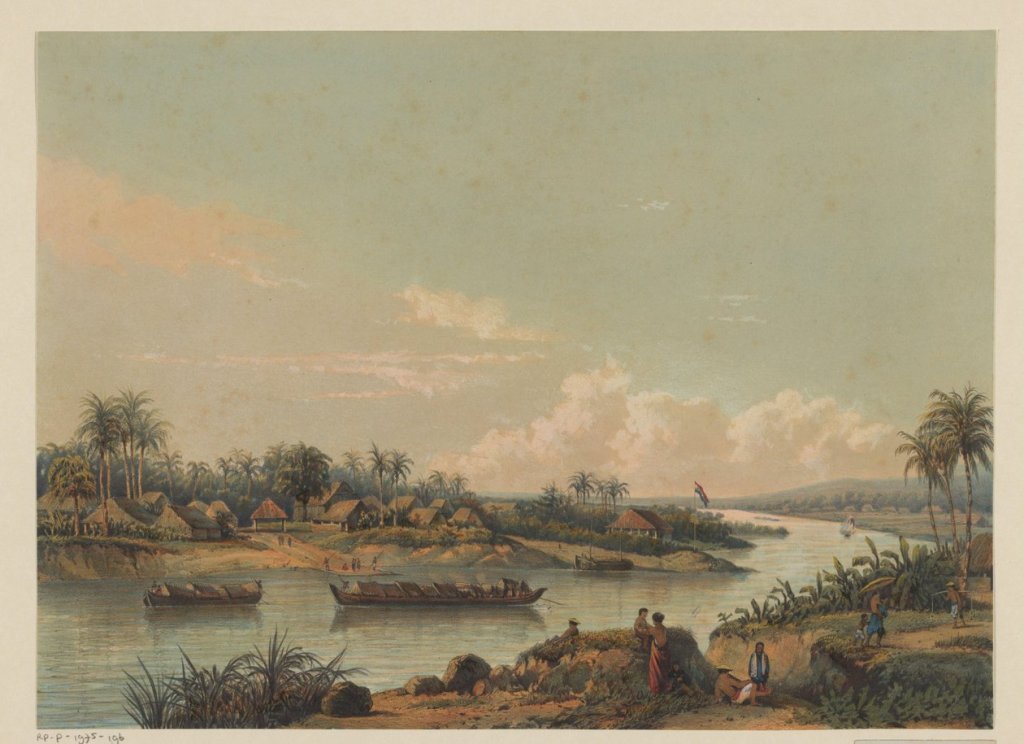

潘秀琼《梭罗河之恋》的黑胶唱片

回到这首《梭罗河之恋》,当时给这首歌填词的词家署名“方忭“,这是陈蝶衣的笔名。陈蝶衣是香港百代公司的主要填词人,填词既多且快,更常有上乘之作。在给这类“翻译歌曲”填词时,一个不能回避的问题是:要忠实于原有词作的意境,还是将歌词加以改编,甚至抛开原有词作,创作全新的故事?且看陈蝶衣的手笔:

我爱梭罗河 美丽像画一样

风帆一片片 在水上不断地来又往

我爱梭罗河 仿佛是在梦乡

椰树一行行 在风中不停地摇又晃

一阵阵晚风吹送吹送 河面上吹起绿潮浪

一双双情侣徘徊徘徊 徘徊在长堤上

我爱梭罗河 永远不改模样

只有旧情郎他不再偎依在我身旁

这首《梭罗河之恋》在陈蝶衣的作品中称不上上乘之作,但也颇能体现出陈蝶衣填词的风格。香港时代的陈蝶衣与早年相比可谓铅华洗尽,用词趋向平实清新,少有辞藻堆砌。整首歌的主体部分描绘梭罗河的风景,其中用“风帆”“椰树”“晚风”“长堤”等一系列意象,营造出浪漫的氛围感。惟有最后一句,陈蝶衣不落俗套,笔锋一转,点出歌者心中所想着的“旧情郎”,乐景衬出哀情,留给人无限的愁思。整体来看,陈蝶衣所填的词与原曲相比,尽管在风景上的描绘尚有几分相似性,但两者的意境已经相去不少。

而在1957年,顾媚所演唱的另一版《梭罗河》则被命名为《梭罗河畔》,填词人是与陈蝶衣为结拜兄弟的冯凤三。冯凤三所填的《梭罗河畔》,不仅与陈蝶衣的《梭罗河之恋》相比差距不小,更已和原曲相去甚远。整首歌给出了一个河畔之夜的时空背景,在多重感官的描写与烘托下,展现出梦幻的情景,这也是冯凤三的填词风格。但不约而同的,陈蝶衣和冯凤三均刻意将梭罗河与浪漫联结起来,从情歌的写法去改编这首歌。

曼卡湾梭罗,月色正朦胧

无论离你多远,总叫人颠倒魂梦

荡漾如眼波,如少女把情钟

爱在那河畔流连,吹来阵阵薰风

星光照遍那棕林,六弦琴声林中琤琮

爱侣双双在河畔,情焰更熊熊

曼卡湾梭罗,我心弦在震动

为着悠悠流水歌颂,我那曼卡湾梭罗

顾媚《梭罗河畔》的专辑封面

从时代曲的发展脉络而言,陈蝶衣和冯凤三的改编风格并不是他们个人的独创,而是延续了上海时代以来时代曲对南洋的描写。在上海时代曲中,“南洋”是一个颇为引人注目的地点。如由李厚襄作词曲,“鼻音歌后”吴莺音演唱的名曲《岷江夜曲》,说的便是菲律宾马尼拉(旧译岷里拉)的巴石河(帕西格河),开篇一句“椰林模糊月朦胧,渔火零落映江中”,描写出一副浪漫景致;而高潮部分的“岷江夜,恍似梦,红男绿女互诉情衷”则将这些景致与男女之爱联结,创造出一类典型的意象。不仅是《岷江夜曲》,姚莉独唱的《南海之晨》及与兄长合唱的《马来风光》都有这种类似的写作手法。

时代曲将南洋与浪漫,与情爱划上等号,自然与整个时代曲的市场氛围脱不开干系,因时代曲的题材本就以情情爱爱为绝对的主导;同时,南洋也是时代曲的重要市场,词曲作者自然也会将“南洋”这一歌曲中的背景描写得更美丽、更浪漫。但这些看似合理的解释,都只从市场的角度道出了时代曲与南洋关系的一面。

传统时代的中国对于南洋有着自己的认识,其中绝无多少“浪漫”可言;而近代华侨下南洋的历史,更是充满了汗水与泪水。胡汉民曾经转述孙中山的一番话,“所谓南洋的物质文明,都是我们中国工人的骷髅所砌成的”,这便颇能代表近代民族主义者对“南洋”的看法。反倒是西方势力进入东亚、东南亚,与在地社会交融碰撞时,西方人基于自身的现代性视角和知识体系,将东南亚视作蛮荒而落后的地区。进而,基于这种开化/未开化的二元认知,西方人对东南亚的“原始”生活产生出浪漫的想象,这也正是萨义德所批判的那种西方中心的“异国想象”。正如迈克尔·瓦提裘提斯所提到的,“西方人一向对亚洲怀抱着浪漫憧憬,而这样的想象源自早期的旅人……这种观感带来广泛的影响,从‘东方’宗教与文化对欧洲18世纪启蒙运动的影响,到现代曼谷或华丽或花哨的惹眼之处对观光客的直觉刺激”。

不过,这种源自于西方的“想象”流布于流行文化中,却又反过来影响着世界各地对彼此的认知。尤其是近代中国对现代化的追求,让中国人在观察异域时也有意无意地戴上了“现代性”的有色眼镜。有研究者曾指出,现代南洋游记出现于中国对于现代性追求的历史语境,“化外”的、感性浪漫的南洋想象则是这一特定语境下的另类书写和心理反映,其实在流行文化上也有着类似的逻辑。简言之,西方对东南亚的这种浪漫想象被上海滩的时尚界所接受,从而构成了时代曲南洋印象的文化背景。《梭罗河之恋》所代表的这种南洋印象,在潘迪华演唱的英文版《bengawan solo》中表现得更为淋漓尽致:

Bengawan Solo, River of love behold

美丽的梭罗河,那是爱之河

Where the palms are swaying low, and lovers get so enthralled

看棕榈低垂,情人为它着迷

Bengawan Solo, river of love we know

美丽的梭罗河,我们的爱之河

Where my heart was set aglow, when we loved not long ago

我们不久前相爱,我的心从此悸动

Nightingales softly singing, to a guitar is gently playing

夜莺缓歌,吉他轻奏

Moon and stars brightly shining, shining for you and I

月明星灿,为你我闪耀

In that moment divine, you whispered you were mine

在那神圣的一刻,你轻声说,你属于我

And you vowed we’d never part, down by the river of love

你在爱河边起誓,我们永不分离

潘迪华《Oriental Pearls》的专辑封面

在五六十年代的香港乐坛中,潘迪华不仅懂得多门语言,还能够善舞,因此她不仅能够在华人市场中走本地路线,还能在欧美市场打开一片天地。这首由潘迪华自己作词的《bengawan solo》收录在她的专辑《Oriental Pearls》中,这张专辑所收录的歌曲来自世界各地,演唱的语言也是五花八门,可见她在音乐追求方面的前卫与多元。但这种国际化、前卫和多元,却又不免带有一些“东方主义”的片面视角,比如对《梭罗河》的改编,就几乎抛弃了原曲中对梭罗河的真挚热爱,只抓住了爱情这一个点展开。这固然满足了听众对东南亚的浪漫想象与期待,但不仅抹煞了东南亚音乐和社会本身所具有的特色,在歌词的意境上也多少落于俗套了。

《梭罗河》与中印的歌曲外交

建国前三十年中,《梭罗河》在香港和内地的历史是两条几无交集的脉络。香港乐坛对《梭罗河》的改编涉及市场考虑,而内地音乐工作者对《梭罗河》的演绎则与中印两国的外交问题相关。印度尼西亚独立后,苏加诺奉行独立自主的外交政策,尤其反对帝国主义和殖民主义,因此在新中国成立后的次年,印度尼西亚便积极与中国建交。1955年,借由印尼的支援,中国在万隆会议上突破西方世界的外交封锁,扩大了在世界上的影响。因此,此后数年间,中印两国不仅在政治关系上进入蜜月期,文化交流也渐次展开。

上文曾提及,苏加诺将《梭罗河》当作是印度尼西亚对外交往的一张名片,而中国政府也因应着这种民族主义的音乐立场,与印尼开展文化外交。1955年7月,万隆会议甫闭幕不久,由郑振铎率领的中国文化代表团在印尼首都雅加达演出。根据当时随团的周而复回忆,在访问印度和缅甸时,团里的舞蹈家都学习了当地的舞蹈并上台表演,获得了当地人的好评;来到出访最后一站的印尼时,带队者对表演者的要求则提高到“不但要表演印尼舞蹈,还要演唱印尼歌曲,演奏印尼乐曲”。因此,这场演唱的第一个节目便是合唱团的合唱,“用明朗有力的歌声歌颂印度尼西亚的独立”;接着所表演的节目包括京剧、中国民歌、印尼民歌、印度舞蹈等,其中便有女高音周碧珍所演唱的《梭罗河颂》。

这场演出似乎没有留下现场录音,而《梭罗河颂》这一名字也没有在内地音乐界中继续沿用,周碧珍究竟是用印尼语演唱还是用国语演唱,她演唱的歌词是否与之后各版本一样,我们已经不得而知,但基本可以确定,这首《梭罗河颂》就是后来的《梭罗河》,而且从现存的各类文献来看,这是内地音乐界第一次公开演唱《梭罗河》。在中国文化代表团回国前,苏加诺邀请代表团到他的别墅演出。郑振铎记述,在演出开始前的介绍环节,苏加诺还特意提到,他要在演员中找出来演唱《梭罗河》的周碧珍,可见苏加诺对此印象深刻。而在1956年苏加诺访华时,周恩来总理举办晚宴欢迎。在这场宴会上,中方同样安排中央乐团的蔡焕贞演唱《梭罗河》。

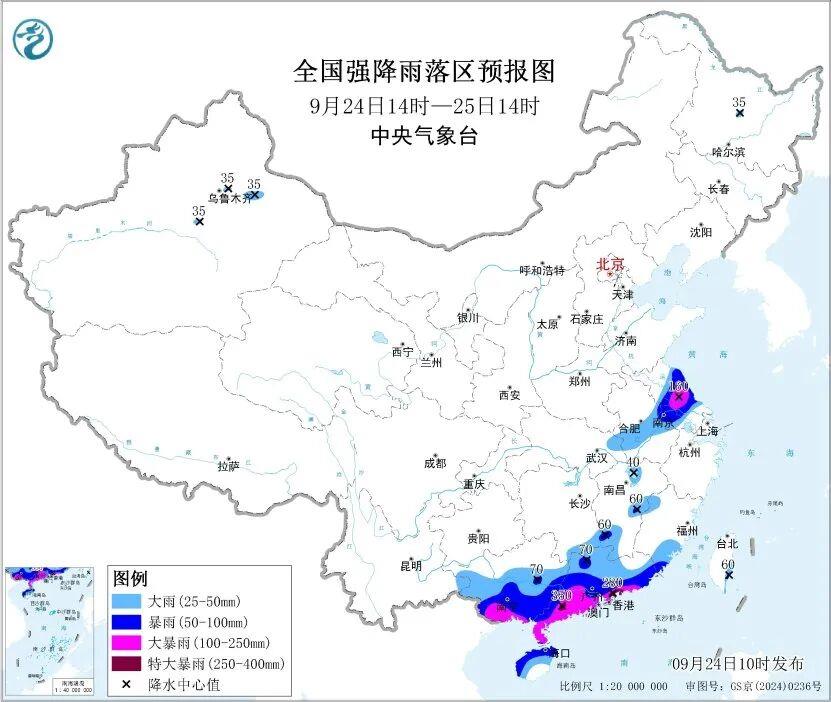

除了外交层面的你来我往,《梭罗河》也在民间社会传唱开来。许利平曾经提到过,“早在20世纪50~60年代,中国和印尼关系经历着‘蜜月期’《美丽的梭罗河》《星星索》《哎哟妈妈》等印尼歌曲成为当时中国家喻户晓的流行歌曲”。在1958年到1959年音乐出版社出版的一系列歌曲集,如《交谊舞曲集》《印度尼西亚歌曲集》《外国名歌200首》等,都可以看到这首《梭罗河》。1965年,音乐出版社还为《梭罗河》出版单行本的曲谱。为了便于演唱,内地音乐界还为《梭罗河》填上了新一版的中文歌词。这份歌词所描绘的意境与原版相去无多,只是装饰了一些词藻。

美丽的梭罗河,我为你歌唱!

你的光荣历史,我永远记在心上,

旱季来临,你轻轻流淌,

雨季时波涛滚滚,你流向远方。

你的源泉是来自梭罗,万重山送你一路前往,

滚滚的波涛流向远方,一直流入海洋。

你的历史就是一只船,

商人们乘船远航,在美丽的河面上。

音乐出版社出版的《印度尼西亚歌曲集》

在上世纪五六十年代的音乐氛围中,以《梭罗河》为代表的这一系列印度尼西亚民谣有着独特的地位。从政治的角度考量,这些歌曲来自于与中国友好的第三世界国家,在中国人的眼中又洋溢着印度尼西亚的民族性,自然是值得作为象征友谊的歌曲而演唱的。广州的文学家华嘉曾访问梭罗,在他的笔下,《梭罗河》便带上了民族主义的象征色彩:

梭罗朋友们告诉我们:“雨季的时候,河水好象奔流。那时候,听着梭罗河的声音,是会想到自然力量的伟大的。”他们还说:“总有一天,我们会利用这天然富源,把我们的国家建设起来的。”

同样的理想,在诗一样美的“梭罗河之歌”的歌声里,我们也同样地感受到。这首美丽的抒情曲,不仅在曲调上有着丰富的民族色彩,也不仅旋律十分优美,唱来十分动听,同时,它的确是歌唱了这样一个伟大的理想,所以更增加了它的感动人的力量。

上文提到,《梭罗河》的作者葛桑并不承认自己的歌曲带有什么民族主义的政治意图;更何况,这首歌所描绘的仅仅是梭罗河的自然风光与历史。但在华嘉的描述中,《梭罗河》的主旨被转换成了歌唱民族渴望富强、国家兴旺发达的伟大理想。

尽管《梭罗河》在中印外交中扮演着特殊的角色,但从听众的角度看,《梭罗河》为代表的这些外国民歌多属抒情歌曲,本就是非政治化的。在前三十年的中国音乐界,表达革命激情的“高快响”的音调居于绝对主导的地位,反而是以《梭罗河》为代表的,来自第三世界国家的抒情歌曲给一元化的音乐环境带来一丝新风。

1963年,《梭罗河》的原作者葛桑作为印度尼西亚人民文化协会代表团的成员到中国访问,《人民音乐》的记者专门访问了他。在这次访问中,葛桑是这么表述《梭罗河》的创作过程的:

当时印度尼西亚的歌曲创作,大多采用抒情的逗趣的对唱形式,而且主要是爱情歌曲,这时,我就想着怎样能扩大印度尼西亚歌曲的题材,使歌曲这种音乐形式能有所发展。在这种思想支配下,我创作了《梭罗河》这首歌,试图从词曲创作上都能不同于当时的一般歌曲。

作为一个业余歌手的葛桑,给《梭罗河》的创作赋予了革新音乐潮流的高尚意义,这是无疑带上了“后见之明”的叙述。更重要的是,在民族主义的浪潮政治中,这种改造音乐的表述还是一种隐晦的政治正确。政治与音乐间的暧昧,让《梭罗河》得以来到中国,当年的中国听众由此打开了一道认识印度尼西亚歌曲的大门,这不得不说是一种“时势造英雄”。

1964年中国唱片发行的《梭罗河》,由董爱琳演唱

同样的一段旋律、一首歌曲,在相近的时间点来到香港和内地两个音乐场域,却结出了大相径庭的两颗音乐果实,其中机缘自然曲折迂回,或是由于音乐市场的影响,或是由于外交关系的考虑;但推根究原,两边厢的差别所体现出的,仍然是中国人对南洋社会的两种印象或者说想象。对于1950年代的香港人,他们继承了来自西方、来自上海的南洋印象,将南洋的景致和情爱之事联系,描绘出一派浪漫的异国情调;而对于1950年代的内地人,基于民族主义和反对帝国主义、殖民主义的政治立场,对南洋各国的印象则侧重于讲述其同为亚洲弱小民族,同为争取民族独立与解放而努力。两种想象都难免带有一些时代的、社会的烙印,但也恰恰是这些带有烙印的想象,让《梭罗河》这首简单、质朴的民谣走遍华人世界,书写出一段颇为传奇的文化传播史。

不能否认的是,当音乐作品脱离了作家之手时,作家便已无法决定歌曲本身如何被解读。更何况,基于不同的时空背景,翻译者将歌曲在地化,也是歌曲得以流行的重要因素。但与在地化相伴相生的,则往往是对歌曲本身的“误读”乃至“曲解”。进言之,“误读”“曲解”都反映出一个集体对另一个集体的“想象”——甚至是“偏见”。对流行文化来说,“想象”是难以避免的,甚至它本来就是流行文化的重要部分,但在全球化的时代,当流行文化从一个社会跳跃至另一个社会时,应该如何在在地化的同时避免误读,在想象的同时摈弃偏见,则是每一个人都必须面对的课题。

参考文献

斯明:《中国艺术震撼椰城 中国文化代表团在雅加达演出记》,《大公报》(香港)1955年7月20日,第7版

《自修自悟的民族作曲家》,《星洲日报》1980年5月9日,第14版

郑秀珍:《〈梭罗河〉作者克桑先生访问纪》,《人民音乐》1963年第11期

夏菁:《摹写英美与想象南洋——中国现代域外游记的两种书写风格及其精神图像》,《湖北大学学报》(哲学社会科学版)2021年第6期

华嘉:《千岛之国 印度尼西亚访问记》,广州:广东人民出版社,1958年

黄奇智编,《时代曲的流光岁月(1930-1970)》,香港:三联书店,2000年

许利平、薛松、刘畅:《列国志·印度尼西亚》,北京:社会科学文献出版社,2019年

迈克尔·瓦提裘提斯:《季风吹拂的土地:现代东南亚的碎裂与重生》,上海:上海人民出版社,2021年