贸易简史|青铜时代:爱在比布鲁斯城

现代历史学认为,公元前3300-公元前3200年间,古埃及和美索不达米亚出现了文字,并以此作为“史前时期”(prehistoric period)结束的时间界限。

文字是文明之本、文明之光,是变鄙陋为文明之通途。中国出现文字的确切时间难以考定,但无疑甚古。民国初年,有位名叫华学涑(1872-1927)的天津人,号石斧,著有《羲教钩沉》。书中云:“八卦之卦字,当作圭。圭,瑞玉也,为行政至要之符信。刻木结绳之制,起自燧人,而用玉代木,取其坚而经久,大事则用之。羲皇创圭制,象即刻之圭上之文。一事用一圭,八圭实为八种之政教。”又云:“奉行既久,习而不察,又以文字变迁,先后各异,遂将行政之信符,视为承袭礼器,甚至固有之圭名,亦以加卜为卦。”

华学涑是光绪年间举人,曾做过刑部主事,深得中国文字和历史之精意。他的这段话虽简短,但文意清晰明瞭,论据坚实有力。所谓伏羲氏画八卦,当是伏羲氏创设的一种制度,将刻有政令文字的玉牌授予官员,实施行政。久而久之,圭变成了卦。由此可知,中国用文字施政令的历史,当可上溯至伏羲氏之前的刻木时代。

《礼记•祭法》曰:“黄帝正名百物,以明民共财。”史传黄帝时,仓颉之造书契。造书契,并非造字。文字非仓颉首创,仓颉只是按黄帝的旨意,立纲陈纪。所谓“名不正,言不顺。”若对文字字义有分歧,百物的概念和定义不明确,政令亦含糊不清,难以实施。仓颉将已有之文字进行整理,正百事之名,正百事之字义。

历史的逻辑,有国家而后有政令,有政令而后有文字,有文字而后有文句,有文句而后有文章,每个阶段的跨越,都历时弥久,故中国有国家的历史,当上溯至伏羲氏之前。观古埃及和腓尼基人历史,亦可知此乃不证自明之理。

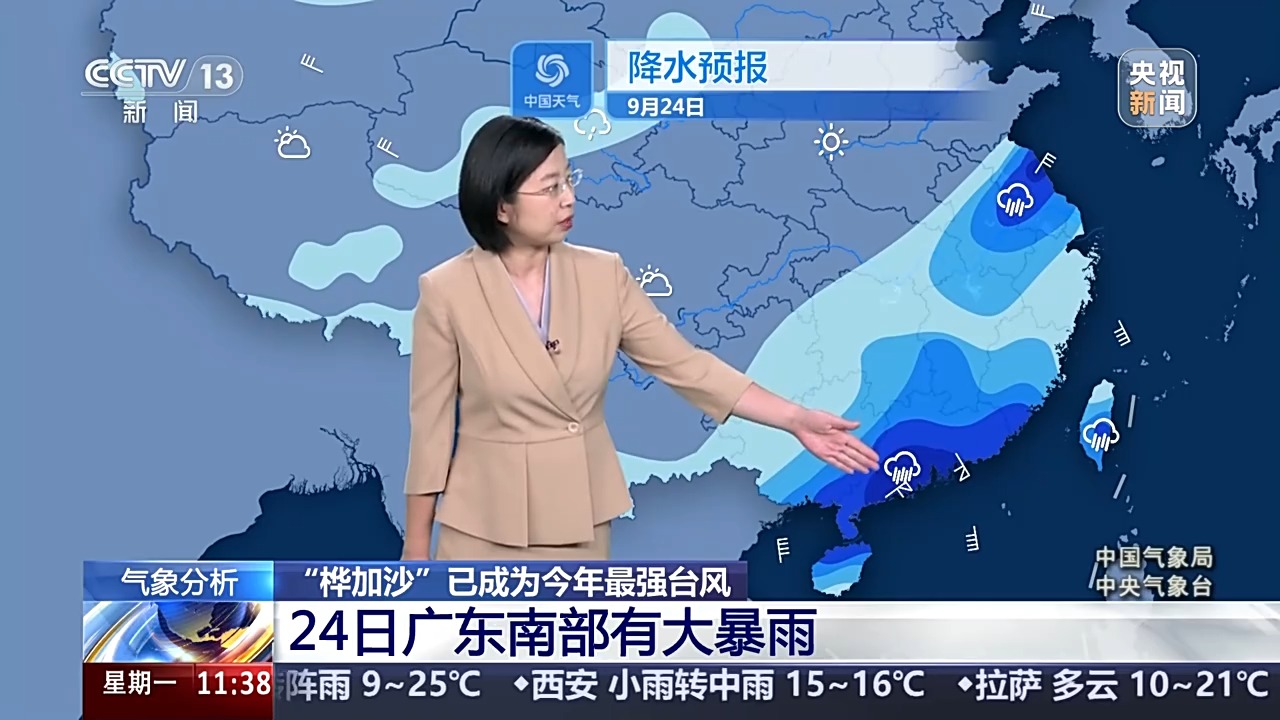

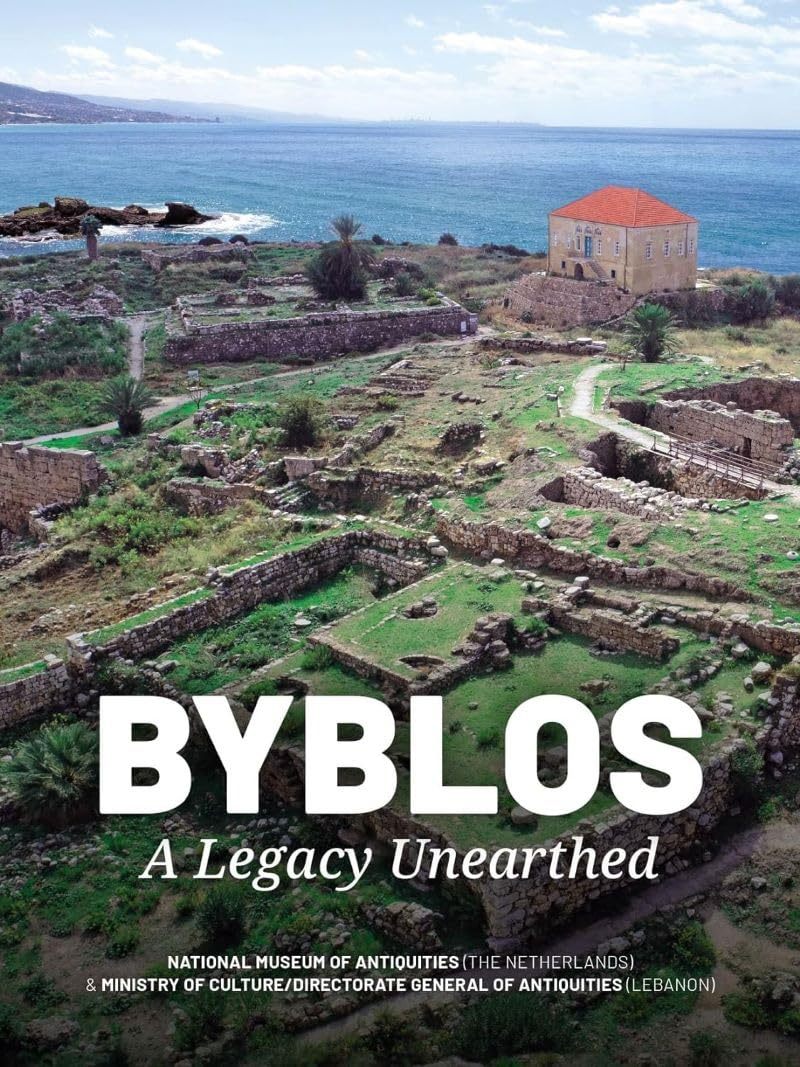

西方考古学家认为,正是公元前3300年前后,即“史前时期”结束时,腓尼基出现了第一个城市国家比布洛斯(Byblos),亦可译为比布鲁斯。

2024年在荷兰出版的一部关于比布鲁斯考古发掘成果的研究性著作。Byblos: A Legacy Unearthed, National Museum of Antiquities (the Netherlands) , Sidestone Press, Leiden, 2024

比布鲁斯地处亚洲最西端,地中海东岸,依凭一隅之地,而在世界文明史中占据一不容剥夺的席位,其决定性因素是它拥有两种重要财富:第一种是铜矿和锡矿。至今在比布鲁斯腹地的黎巴嫩深山里,仍存有十几处古代遗留下来的铜矿和锡矿矿坑,规模不大,品位也不高。铜和锡混合熔炼产生青铜,在青铜时代,铜和锡就是财富,如同今天的石油和天然气。鉴于在整个近东地区,这两种金属矿都是很稀少,比布鲁斯即便只拥有一些贫矿,亦足以自立。

比布鲁斯拥有的另一种财富更为重要,价值更高,这就是丰富的森林资源。古代埃及和美索不达米亚的地理特征非常明显,尼罗河、幼发拉底河和底格里斯河流域有大片肥沃土地适于耕种,其余地区多为半干旱的丘陵和沙漠地带,林木匮乏,唯独腓尼基的崇山峻岭中,蕴藏着取之不尽的珍贵树木。

黎巴嫩山脉长约160公里,南北走向,山脉的西坡生长着各种各样的树木,角豆树、枫树、橄榄树、橡树、松树、白蜡树和香柏树,它们可用以建筑房屋、造船,制作船桨。在海拔1500米以上,生长着冷杉、刺柏和无与伦比的“黎巴嫩雪松”(Lebanese cedar)。

古希腊学者泰奥弗拉斯托斯(Theophrastus,公元前371-公元前287年)是柏拉图的学生、亚里士多德的朋友,他在其著作《植物史》(History of Plants)中写道:“军舰用杉木制造,因为杉木轻。商船用松木制造,因为松木耐腐。”书中还说,黎巴嫩的森林里有比冷杉和松树多得多的雪松,所以腓尼基人和叙利亚人是用雪松木造船。雪松木较轻,收缩率低,易于加工,在海洋中具有很高的耐腐性,非常适合造船。雪松木纹理美丽,散发着令人愉悦的芳香,是木工最偏爱的建筑木材。

雪松是古代腓尼基的财富,也是今天黎巴嫩的标志和荣耀。黎巴嫩山脉中至今还保存着一些稀疏的雪松树,仍有长到30多米高的。它们是砍伐了数千年之后残存的遗迹,古代茂密森林中的雪松一定更高、更直。

雪松的采伐和运输极为困难,将高大的树木从2000多米的高山上运到山下,再装载到船上,通过海路运送到埃及,需要组织大量的人力,运用特殊的技术和方法。在古代,惟有动用国家的力量,才能完成这样巨大的工程。

雪松是青铜时代最负盛名的木材,也是今天黎巴嫩国旗的标志。来源:britannica.com网站

英国历史学家乔治•劳林森(George Rawlinson , 1812-1902)在其1890发表的《腓尼基》(Phoenicia)一书中赞叹道:腓尼基的地理位置、土壤、气候和独特的物产,决定了它与周边国家的政治关系。大自然似乎向腓尼基人指明了他们的“天职”(vocation),让他们成为“东方和西方之间的联系纽带”(connecting link between the East and the West)。

劳林森这里所说的“西方”(West),并非指埃及,而是后来的希腊和罗马。欧洲的“古代史”(Antiquity)是从公元前800年开始的,大体上是希腊的雅典、斯巴达、科林斯以及罗马城的建城时间,比腓尼基人晚2500年。19世纪的欧洲历史学家之所以深入研究腓尼基人的历史,或许也是因为他们意识到,后来出现的西方文明源自东方,源自埃及和美索不达米亚,而腓尼基人是不可逾越的中介和枢纽。

比布鲁斯城从一开始就表现出了其在历史上的独特性,它成为埃及与巴勒斯坦、叙利亚、巴比伦、阿拉伯之间商业联系的纽带,是整个近东地区的贸易中心。

比布鲁斯与埃及有特殊关系,它的一个重要使命是负责向埃及供应木材。有史学家猜测,这个城市最初可能是古埃及人建立的一个殖民点,逐渐发展成为一个独立的城市国家。

古代埃及中王国时期地图。比布鲁斯(Byblos)在埃及东北方向,地中海东岸。来源: Ancient Egypt: An Illustrated History, by Brother Elias, Marshall Cavendish, 2022, p.16

考古学家在建于公元前3000年的埃及神庙遗址中,发现有雪松木的残片,它们可能是用来建造神庙的屋顶结构和大门。埃及第三王朝(约公元前2592-公元前2544年)第一位法老乔塞(Djoser),在位时间约在公元前2592-2562年。他的墓葬是埃及建造的第一座金字塔,呈阶梯状,并以此闻名。考古学家在乔塞金字塔的底部发现了一口棺椁,它是用四种木材制成的,其中包括雪松、松树和冷杉木,这些木材一定是来自比布鲁斯。

尼罗河水量充沛平缓,适于航运。古代埃及人需要在尼罗河上航行的平底船,和海上航行的船只,此外还有皇家专用的船只。考古学家曾在著名的胡夫(Khufu)金字塔旁边发掘出多艘皇家船只残骸,其中一艘长43米,宽5米,配有6对桨,全部由雪松木组成,可拆成407块,用梧桐木和枣木接合。船只保存得很好,仍然散发出浓郁的雪松味。胡夫的陵墓是埃及最大的金字塔,是世界七大奇迹之一。希罗多德说,他为建造金字塔花了20年时间。

胡夫是埃及第四王朝(公元前2543-2436年)的第二位法老,在位时间不详,当在公元前2500年之前。胡夫死后,他的儿子是哈夫拉(Khafra)继承了法老之位,哈夫拉死后,王位传给了哈夫拉的儿子蒙考勒(Menkaure)。1921年,法国著名考古学家皮埃尔•蒙特(Pierre Montet, 1885-1966)在比布鲁斯进行了四次发掘活动,发现了古代比布鲁斯的神庙和许多国王陵墓,出土了大量罕见的埃及文物,包括许多献给比布鲁斯神庙的祭品,上面刻有古埃及法老和女王名字,其中有胡夫、哈夫拉和蒙考勒的名字。

胡夫的名字出现在一只猴子形状的雪花石膏花瓶上。在古代埃及和近东地区,很早就掌握了用雪花石膏烧制器皿的技术,这种花瓶多出自埃及皇室作坊,精美绝伦,里面装了贵重的香水和药膏,异常贵重,是重要的祭祀品。带有铭文的花瓶,享有最崇高的威望。

在比布鲁斯神庙遗址发现的一个圆柱上,刻有一句铭文:“众神之爱,哈托儿之爱”。落款是哈夫拉的名字,显示是哈夫拉法老所献。哈托儿(Hathor)是埃及女神,她在比布鲁斯神庙中受到尊崇。

蒙考勒的名字最多,出现在5个花瓶上和一块小牌匾上,小牌匾上写着:“金色荷鲁斯,蒙考勒祝其永生快乐。”荷鲁斯(Horus)是比布鲁斯城市女神,从古王国最初建立开始,埃及王室就向比布鲁斯神庙中供奉的女神捐赠珍贵祭品。

腓尼基人的比布鲁斯城和埃及王室信奉共有的神,以此维系两国之间的特殊关系。约从公元前3300年开始,比布鲁斯城就一直向埃及提供木材,埃及法老则向比布鲁斯神庙进献珍贵的祭品,虽多次因重大变故而致中断,但大体上保持了约2500年之久。

腓尼基人建的第二个重要的城市是西顿(Sidon),在比布鲁斯南面。考古学家根据出土的一块苏美尔石碑判断,建城时间约在公元前2033年。与比布鲁斯相比,西顿拥有矿产和森林资源少很多。历史学家多认为,西顿城最初的作用,可能只是比布鲁斯与埃及之间航行中途停留的一个港口。

希腊和罗马兴起时,比布罗斯城已经衰落,失去了早期的荣光,推罗和西顿是声望最高的腓尼基城市。希罗多德在《历史》一书中说,他曾到访过推罗,当地神庙的祭司告诉他,这座神庙是在2300年前与推罗城同时建的。历史学家估算,希罗多德游历推罗的时间当在公元450年左右,这就意味着推罗当是在公元前2750年建立的。

古罗马最负盛名的地理学家和历史学家是斯特拉波(Strabo),生于公元前63年前后,公元23年去世,他曾担任埃及亚历山大城图书馆馆员。斯特拉波在其所著的《地理学》中写道:推罗是“腓尼基最大、最古老的城市”,“它的面积、声誉和历史,都能与西顿相媲美。”这说明,到罗马时期,比布鲁斯城已经被人遗忘了。

弗拉维乌斯·约瑟福斯(Flavius Josephus)是古罗马时期重要的学者,生于公元36年,死于公元100年。约瑟福斯是一位犹太教拉比的儿子,著有《犹太人战争史》,保存了早期近东历史的大量珍贵记录。现代一些西方学者认为,《圣经•新约》中的一些章节很可能出自他的手笔。约瑟福斯说,推罗城比耶路撒冷神庙早240年,也就是公元1200年左右。马可•尤斯提努斯(Marcus Justinus)是另一位著名罗马历史学家,生活时代比约瑟夫斯略晚。他说,推罗城是由西顿建立的,是在特洛伊陷落的前一年。

公元前1200年前后是青铜时代向铁器时代过渡时期。西方历史上的标志性事件是特洛伊城破,希腊兴起。中国历史上则是武王伐纣,商亡周兴。