视频|蔡乐渭:大学校园该不该向公众开放?

暑假里,很多家长会带孩子去大学校园参观,却遭遇限制入校或者很难预约到的情况。那么,大学校园应不应该向公众开放呢?本期视频,我们请中国政法大学法学院副教授蔡乐渭来解答这个问题。

暑期,很多家长想带孩子进大学校园看看。对有些城市而言,大学也是最值得去的景观。您如何看这一社会现象?

如果大学能成为这个城市最值得去的一个景观,这能够说明这座城市的进步和文明。这是一个好的现象。家长喜欢在寒暑假里把孩子带到大学里去参观,这也是挺好的一个事情,它有助于培养亲子感情,有助于孩子们了解大学的情况。对于有些孩子来说,可能参观大学的过程也恰恰是了解自己未来可能去的大学的一个过程。对于大学来说,所有来参观的这些孩子都是学校未来潜在的学生,孩子们来校园参观相当于让他们提前了解了大学的环境,增加了对大学的直观感受。但是,有些家长把参观大学校园变得很功利化,纯粹是为了激励孩子努力学习,去考上某一个特定的大学。如果这样的话,我就觉得没有什么必要了。

我们知道有些大学校园是限制进入的,您在新书《公共治理是个精细活儿》中说,大学校园应向社会公众开放。您认为,高校作为城市社区的一部分,高校的空间应该承载怎样的定位和功能?为什么大学校园对公众开放很重要?

大学应该是生成并传播知识、训练思维、培养精神的场所。高等教育法对大学的任务是有明确的规定的,它说高等教育的任务是培养有社会责任感,有创新精神,有实践能力的高级专门人才。围绕人才培养这个中心,高校的任务有三大方面:第一个是教学,第二个是科研,第三个是社会服务。在这样的任务和定位之下,大学应该是保持开放的。这样的开放也包括大学校园向社会公众开放。

《公共治理是个精细活儿:生活中的法学、法律与法治》,文津出版社,2025年1月版

大学校园向社会公众开放,它的重要性可以具体地从以下几个方面去说。首先,这是法律的要求,高等教育法规定高校应当面向社会自主办学,这说明高校在办学的过程中应当是面向社会的,而大学校园向社会公众开放恰恰是面向社会的一个重要方面。其次,我国的大部分高校都是公立高校,即使有少数的私立高校,它在财政上、在经费上、在税收上,也享受相应的补贴或者相应的一些优惠政策,在这个意义上,我国的高校或多或少总有一定的公的因素。既然如此,那么我国高校原则上就应该是向社会公众开放的。第三个方面,向社会公众开放也是大学的定位、功能、任务所决定的。我们要培养具有社会责任感、具有创新精神和实践能力的高级专门人才,如果大学连向社会公众开放校园都做不到,又怎么去培养学生的社会责任感,又怎么样去培养学生的创新能力和实践能力。另外,从高校的功能来看,高校具有社会服务的功能,如果大学把自己的校园封闭了,还谈什么为社会提供服务呢?这无疑是难以做到的事情。总之,高等学校作为知识、文化、思想的创新者、引领者,它的定位和任务就要求它必须保持一个开放的心态,而大学校园开放是开放心态的一个重要反映。

当然,我们也要看到事物的另外一方面。对于某一些高校来说,如果完全开放公众入校,可能导致大量的公众进入校园,以至于影响正常的教学和科研工作的开展,如果有这样的情况出现,那么是可以在一定的条件之下限制公众入校的,比如说可以实行限额的预约入校。另外,在有必要且条件成熟的情形之下,也可以在大学校园内开辟专门的公众参观的路线,对于开放区和不开放区进行区分。

相关文章

如此城市|“宛平南路600号”“艺术疗愈”与城市精神生活

上海发布暴雨黄色预警,已转移安置28万人

WAIC大热的背后|聊聊企业为什么“爱”上海

新剧|周也演绎女将军,陈建斌再战迷雾剧场

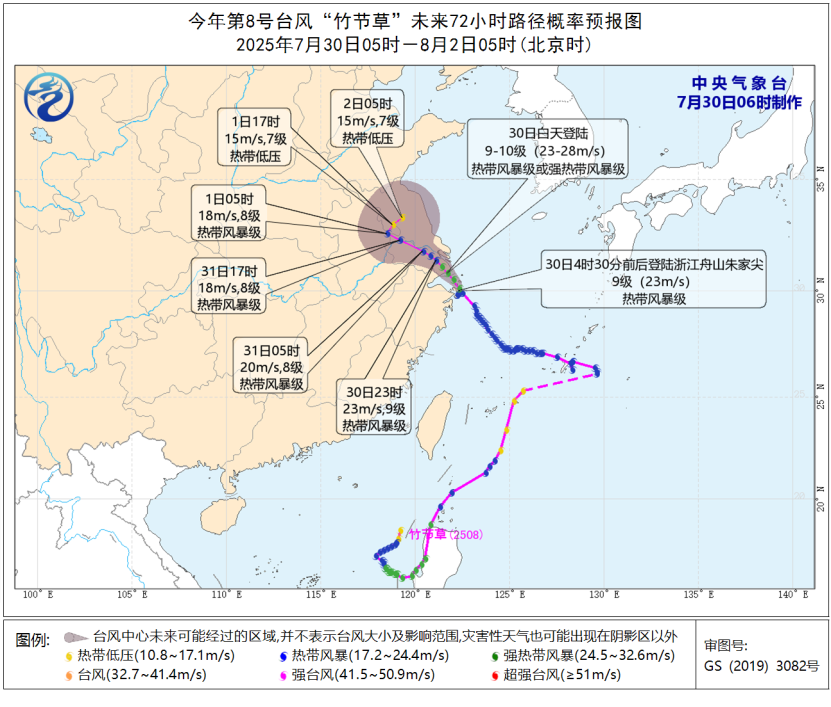

台风“竹节草”已升级为强热带风暴,在舟山境内为何“七拐八绕”?

受“竹节草”影响,上海早高峰地铁、高速、轮渡等有何变化?这些提示请收好

湖北省委统战部副部长张勇强调任山东济南市委常委、统战部长

日本多地发布海啸警报,福岛第一核电站暂停核污染水排海

日本多地发布海啸预警,最大浪高可达3米

张安顺任黑龙江省人大常委会党组书记,王永康改任党组副书记

截至29日18时,本轮强降雨过程河北累计转移安置4.4万人

国家医保局召开医保支持创新药械系列座谈会投资专场

湖南老乡帮智力障碍少女找到家:妈妈也曾走失,巧遇同一批志愿者

文徵明家五代人的苏州生活,都在这些字画上

言短意长|比起隔壁“苏超”,“浙BA”该怎样添把“火”?

俄罗斯堪察加发生强烈地震,美国夏威夷州发布海啸预警

蚊媒传染病怎么防?国家疾控局解答热点关切

《习近平谈治国理政》第五卷中英文版出版发行

台风“竹节草”将严重影响宁波,市教育局发布停课通知

- 上海形成第一批银发旅游产品菜单,351位老人今日开启行程

- 消博会参展外企坚定看好中国市场:对中国经济基本面和强大韧性充满信心

- 国家统计局:要全面客观看待近期价格的低位运行,具有明显的阶段性和结构性特点

- 五一抢票崩了?12306:及时消除短暂延迟现象,系统平稳度过今日售票高峰

- 市场监管总局:在全国范围内开展广告市场秩序整治

- 中国三项文献遗产新入选《世界记忆名录》

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯