复旦史学百年︱王造时与复旦大学历史学系的因缘

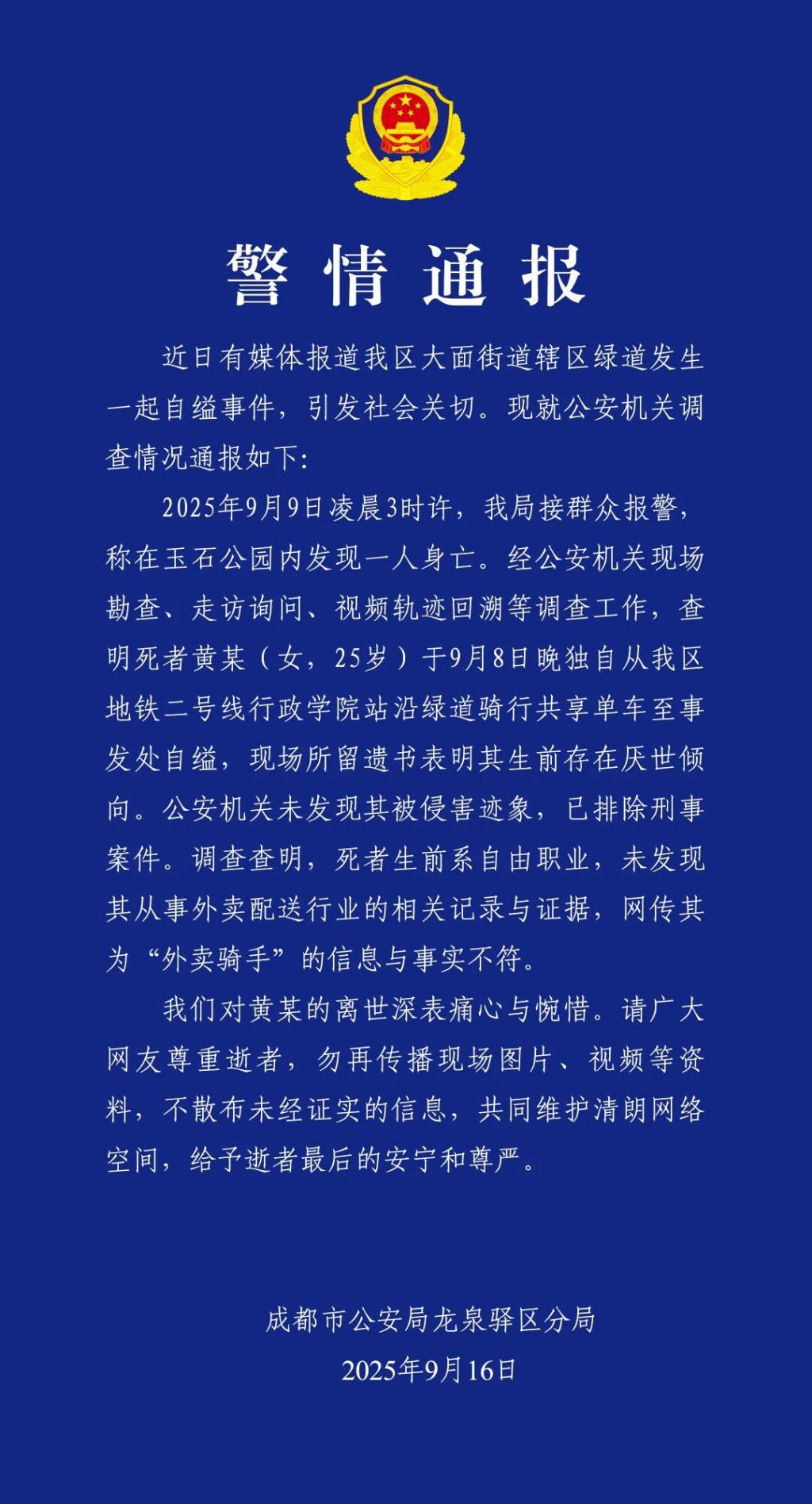

复旦大学历史学系资料室的窗边,静静地矗立着两个名为“王造时先生亲属赠书”的铁制书柜,其中放满了装帧精美、纸张泛黄的英文书。倘硬要算年岁的话,这些书恐怕也将迎来“百年诞辰”了吧。负责整理的傅德华老师说,这批外文书共200余册,王造时生前将每本书的书名翻译为中文,写在小卡片上,夹在每本书内封。“文革”期间,王先生亲属从上海造纸厂中抢救出这批藏书,于2002年捐赠给复旦大学历史学系。(傅德华:《王造时藏书目录》)

复旦大学历史学系资料室“王造时先生亲属赠书”

由书及人,难免使人萌生出追忆其人其事的遐思。如今检索“王造时”,很容易看到一串闪亮的头衔:美国威斯康辛大学政治学博士、英国伦敦大学研究员、上海光华大学文学院院长、复旦大学历史学系教授,曾任《前方日报》、自由出版社社长,曾翻译黑格尔《历史哲学》、拉斯基《国家的理论与实际》等名著。同时还是中国人民救国会成员、“七君子”之一。解放后任华东军政委员会文教委员会委员、上海市政协委员、上海法学会理事、上海市人民代表等职务。对于王造时,传记作家除强调其学识渊博、争取民主法治、反对蒋介石独裁,投身抗日爱国运动的一面外,亦为其在“文革”中遭受的不公唏嘘不已。自1951年夏天起,王造时一直供职于复旦大学,可以说他人生的最后二十年都是在复旦大学度过的。探讨王造时在教学、科研方面的成绩,或可一觇这代历史学家的生命史。

1949年5月上海解放之际,王造时居住在上海多伦路93号,为自由出版社社长,他热情投身新中国的建设事业,担任上海市各界人民代表会议代表、华东军政委员会文化教育委员会委员、上海政治协商会议委员会委员、中苏友好协会上海分会筹备委员会委员等职务,积极参加各类座谈会,发表反帝演讲。(王造时:《上海市第二届第一次各界人民代表会议履历表》,上海市档案馆藏)

1949年8月5日,美国国务院发表名为“美国与中国关系”的白皮书,这“是一部反革命的书,它公开地表示美帝国主义对于中国的干涉”(毛泽东:《为什么要讨论白皮书》)。上海各界人士召开座谈会批判“白皮书”,王造时表示:“我认为白皮书明确的暴露了四点:一,很明白的指示反苏;二,很明白的指出反共;三,鼓励所谓‘民主个人主义者’‘地方势力’来搞乱中国的革命;四,还有军事威胁。”(《沪各界人士座谈会愤慨斥责“白皮书”》,《文汇报》1949年8月28日,第1版)痛斥美国反共、反苏、反华的本质。作为中苏友好协会上海分会的委员,王造时还在“庆祝苏联十月革命晚会”上发表《苏联十月革命与我国革命的关系》演讲,在中国技术协会宣讲苏联建设经验。(《精简新闻》,《文汇报》1949年11月9日,第2版;《生产技术讲座,首讲决定改期》,《文汇报》1950年1月29日,第3版)此外,王造时还加入了中国保卫世界和平大会华东分会的演讲团,通过广播发表《反对美帝以日本为军事基地破坏世界和平》的演讲。(《和大华东分会演讲团首批演讲明开始》,《文汇报》1950年9月5日,第3版)美国入侵朝鲜后,王造时在座谈会上分析美国的战争准备、国内动员和武装德日的情况,指出美国内部存在的各类矛盾。(《大家提高警惕既不麻痹也不恐惧》,《文汇报》1950年11月4日,第7版)战争期间,王造时担任上海第三慰问分团团长,率各人民团体代表赴医院慰问志愿军伤病员,尽心尽力地参加祖国的和平事业。(《华东暨上海各界慰问团今慰问在沪休养的部队伤病员》,《新民晚报》1952年8月2日,第1版)

王造时(1903—1971)

1951年暑假,复旦大学校长陈望道、法学院院长胡曲园邀请王造时担任复旦大学政治学系教授,王造时欣然同意,很快被聘为二级教授,月薪300元。不过,在随后的院系调整中,法学院和政治学系被归并到华东政治学院,王造时遂被调往复旦大学历史学系任教,任世界近现代史教研组主任(《王造时自述》)。自1952年起,王造时在历史学系开设“世界近代史”课程,其中讲述了1642年至1688年的英国革命、1766年至1783年的美国独立战争,以及1789年至1794年的法国大革命的史事。王造时的讲学一方面强调资产阶级革命的进步意义,另一方面也揭示其妥协性和两面性,致力于将马克思主义的分析方法引入历史教学(王造时:《政治学习心得报告》,1952年,手稿)。1952年下半年,王造时又开设“世界现代史”课程,介绍了战后世界资本主义体系进一步削弱的趋势,向学生展现了社会主义力量日益壮大的现状。

除开设基础课,王造时还制定研究计划,依据国际局势设计新课。1954年,王造时制定“研究法国大革命问题”的计划,拟在1955年2月完成。(《我校教师的科学研究工作》,《复旦》1954年1月29日第16期,第2版)1956年10月29日,英、法、以发起“第二次中东战争”进攻埃及。上海各界人民组织“支持埃及反对英法侵略大会”,谴责英、法、以三国入侵埃及,声援埃及人民的反抗斗争。(《上海人民支持埃及反对侵略》,《新民晚报》1956年11月3日,第1版)战争爆发后,王造时三度利用广播向公众宣讲埃及概况、苏伊士问题由来以及英法帝国主义国家入侵的现状,声援埃及人民反殖民斗争的同时,向公众科普两大阵营博弈的国际局势。次年,为帮助复旦历史系学生更多地了解埃及人民的反帝斗争史,王造时编写了《埃及近代史》讲义,该讲义上迄1798年拿破仑入侵,下逮第一次世界大战期间埃及民族解放运动,详细阐述了法国入侵埃及、穆罕默德·阿里改革以及沦为英国殖民地后的史事,生动展现了英法帝国主义侵略史以及埃及人民反抗斗争史。(王造时:《埃及近代史》,手稿)以此为基础,复旦历史学系自1957年起开设“埃及史”课程,由周谷城、耿淡如、王造时、靳文翰共同讲授。(《复旦大学开设新课》,《文汇报》1957年3月12日,第2版)

在复旦任教期间,王造时依旧参加各类政治活动。1953年起,第一届人民代表大会代表各级选举开始,王造时撰文赞扬“这次普选是最平等、最普遍、最民主的”,鼓励复旦学生严肃、愉快地履行对祖国的神圣义务,积极参加投票。(《严肃执行对祖国的神圣义务》,《复旦》1954年1月1日第14期,第1版)宪法草案公布后,王造时受邀发表广播演讲,他联系自己在国民党统治时期言论自由、择业自由受限,受尽国民党当局迫害的往事,感叹“今天看去,我当日的眼光,始终是有所蔽。我所努力期求实现的宪法宪政,始终是没有脱出旧民主主义和改良主义的范围,因此也就不可能彻底解决问题。今天的宪法草案是远超出我当日的认识水平以上的。我们今天的宪法草案完全彻底地体现了人民民主制度和社会主义的精神。它的立场,它的作用,都代表着一种质的不同的飞跃发展”(王造时:《从一二回忆谈到宪法草案的公布》,手稿),对我国的第一部社会主义宪法给予高度的评价。此外,王造时还于同年5月参加关于日内瓦会议的座谈会,12月参加上海市政协文教委员会的“胡适派反动思想批判会”,1956年担任了上海法学会的理事。

1956年1月,中共中央召开知识分子工作会议,周恩来作《关于知识分子问题的报告》,指出知识分子是工人阶级的一部分,社会主义建设必须依靠知识分子的积极劳动,提出“向现代科学进军”的口号。此后,知识分子的待遇有了不同程度的提高,当时上海市政府安排一批高级知识分子入住茂名公寓,其中有作家章靳以、唐弢、孙峻青、孔罗荪、医师周诚浒,教授孙大雨、王造时、沈志远等。(《十八层楼的变迁》,《文汇报》1957年8月26日,第1版)王造时除了搬入茂名公寓602室外,爱人朱透芳女士逝世由复旦料理,长子长期患精神病入住上海医院,医药费也由学校包了下来。(《王造时自述》)王造时对党的政策心怀感激,表示将全心全意为社会主义建设服务。因此,他对学校的教学与科研工作提了不少建议,但也由此在随后的政治运动中受到了冲击,多次被批判并被打为“右派”。

1958年9月起,王造时赴颛桥劳动,1959年2月又赴嘉定外冈社会主义学院劳动(王造时:《思想汇报——对党感情的变化》,手稿)。在他离开复旦的这段时间里,历史学系并不平静,全系“举行了数十次小会和三次全系大会”,开展“厚今薄古”辩论和“反对资产阶级个人主义”运动。(复旦大学历史系编:《厚今薄古辩论集》)师生们在批判“厚古薄今”思潮时仍不忘提及不在场的王造时。

下乡劳动期间,王造时参加政治学习和体力劳动,开展自我批评。一同在颛桥参加劳动的前《文汇报》社长徐铸成对王造时的情况记录尤多,在组织安排下,王造时从四组调到二组,在徐铸成看来似有帮助他加紧改造的意味。(徐铸成著,徐时霖整理:《徐铸成日记(1947—1966)》)因是,徐在日记中多次指出王造时进步有限,例如11月11日在讨论会后称:“王的包袱还很重”“我批评他估计过高,其他也有好几个人向他帮助,直到五时许才完”(徐铸成著,徐时霖整理:《徐铸成日记(1947—1966)》)。四天后,又记录:“在讨论时,许杰、傅守璞、王造时等斤斤计较,总要多美化自己,可见这也是一种考验,平时对自己有所暴露批评,一旦面临考验,就露出原形来了。”(徐铸成著,徐时霖整理:《徐铸成日记(1947—1966)》)12月10日又说:“王造时今天把他写给北大的信给我看,其中主要还是要求他儿子复学。满纸无可奈何的心情,在劳动休息时,为他作了一些分析。经过情况,向办公室的同志作了汇报。”(徐铸成著,徐时霖整理:《徐铸成日记(1947—1966)》)半个月后,又“讨论王造时的小结,大家对他的‘进步’包袱和黄昏思想提意见,直到十点才结束”(徐铸成著,徐时霖整理:《徐铸成日记(1947—1966)》)。显然,徐铸成以一种帮助者的口吻来记录王造时的历次小结会,仿佛他是全组的落后分子,亟须大家的帮助,如此记录,或有比试进步的心态在里面。这反映了劳动改造期间王造时是全组焦点的事实。

即便条件艰苦,王造时仍坚持开展学术研究。他在撰写改造计划时试图将学术研究和思想改造结合起来:“拟于半年内写出论文两篇:一篇是拉斯基的《国家的理论与实际》一书的批判;另一篇是费边社会主义的批判”,同时还表示要“每日工作十小时”,“每日上午翻译世界近代现代史的资料,每日下午钻研马克思列宁主义和毛主席的经典著作”,“继续收集编写近代世界史的资料”,“每日晚间改译拉斯基的《国家的理论与实际》和《民主政治在危机中》二书,预期于1958年底完成”。(王造时:《改订彻底改造自己、改变立场的计划和业务计划》,手稿)。

王造时从外冈回到复旦后,开始参与系里的学习会、业务会和教研组会。(王造时:《思想汇报——对党感情的变化》,手稿)这时,他开始帮助系里编纂“世界近代史”讲义,协助批阅“古代汉语”试卷,去上海图书馆、华师大图书馆和上海社科院图书馆查阅资料,翻译亚洲史参考资料,协助编纂《辞海》,协助绘图、找西文材料。(王造时:《思想汇报——在反右倾、鼓干劲运动中的感受》,手稿等)虽然大多承担的是辅助工作,但已逐步回归教学、科研的生活节奏。

1961年起,王造时重返“世界近代史”的课堂。据1961年考入复旦历史学系的商鸣臣先生回忆,他1963年春季的“世界近代史”课程由王造时讲授,他认为王造时上课“第一,条理清楚,逻辑性强,快慢适度,便于我们记笔记;第二,声音洪亮,语调高低抑扬、顿挫鲜明,字字句句入耳,课后印象深刻;第三,能把当时的学术动态、最新研究成果,尽量向同学介绍,启发性比较强;第四,在课堂上适当穿插典型的历史故事,讲得生动、幽默、扣人心弦”。王造时知识渊博、授课水平高超,给商先生留下了深刻印象,他对同班同学说:“进入复旦以来,给我们讲课最好、最有特色的当属王造时先生。”(商鸣臣:《我记忆中的王造时先生》)

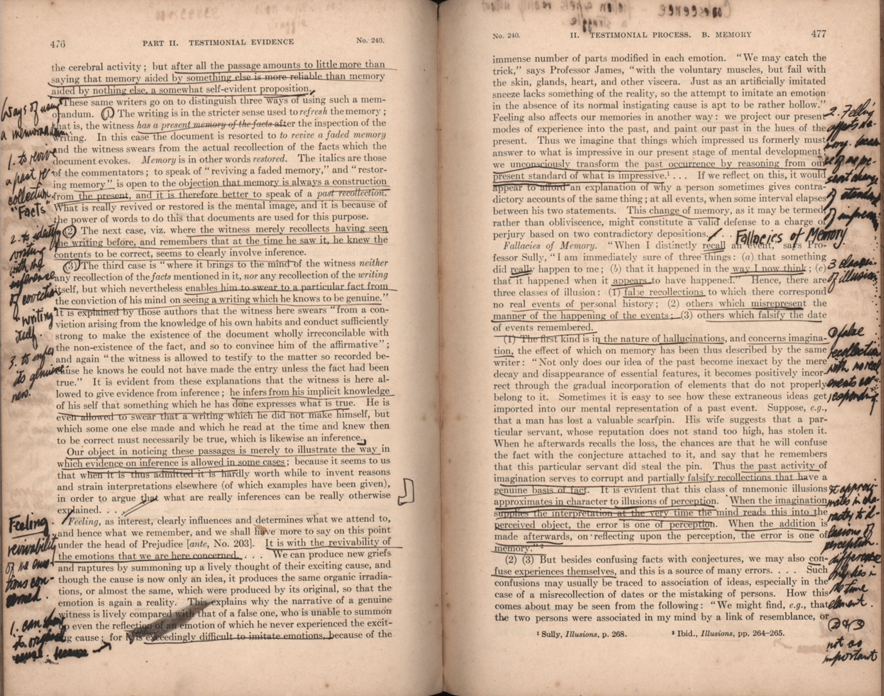

王造时藏书中的批注痕迹

此外,王造时还与其他世界史教师合开“史学评论”课以介绍和批判资产阶级史学流派,王造时主要负责讲授黑格尔《历史哲学》的部分。《历史哲学》于1936年被翻译引进中国,由商务印书馆出版,译者正是王造时。他因熟稔此书,很快编出教学大纲《黑格尔历史哲学》,扼要介绍了黑格尔的生平、著作、时代背景、哲学思想,进而概括分析《历史哲学》一书的主要内容,并从马克思主义理论出发,批判其唯心主义是反科学、反大众、为反动统治阶级服务的,指摘其目的论式的进步观念是虚构的,历史分期也是不合理的,主要思想是为军国主义张本的。即便如此,王造时在讲义的最后依然表示:“你可批评他的方法错误,他的结论荒谬,他的措词含糊,他的缺点如何如何,这样那样,但是你不能否认他的思想异常平实,有些地方异常深刻,很可珍贵。不管你如何反对他的唯心主义哲学,但是你得承认他是十九世纪的一个伟大思想家,你要向他借的东西实在太多。”(王造时:《黑格尔历史哲学》,手稿)从1960年代的史学思潮和时代氛围来看,王造时对黑格尔的评价是中肯的,也是符合唯物主义辩证法的。

同时,王造时还开设研究生课程“欧美社会政治思想史”,这门课“从英国资产阶级革命讲起,特别着重讲有关法国资产阶级革命的启蒙学派,一直讲到十九世纪末期”。这时,根据计划,“复旦注重研究西欧北美资本主义国家,因此要开设美国史的课程”,拟由王造时教授“美国外交政策史”,并指导该方向的研究生。各类学术机构亦争相发出邀请,上海社会科学院历史研究所、上海人民出版社邀请他参加汤因比《历史研究》的翻译(张广智:《先行者的驼铃》),复旦历史学系讲师余子道希望他能去浦江饭店协助《辞海》的编审工作。商务印书馆邀请他修订拉斯基的《民主政治在危机中》和拉丹纳的《美国外交政策史》中译本,以供内部参考。《现代外国哲学社会科学文摘》亦向他约稿,摘译西方法学家的文章(王造时:《摘掉右派帽子以来的思想小结》,手稿)。1961年,王造时还受邀参加了“辛亥革命五十周年”的纪念活动(《上海积极筹备纪念辛亥革命五十周年》,《文汇报》1961年9月28日,第1版)。

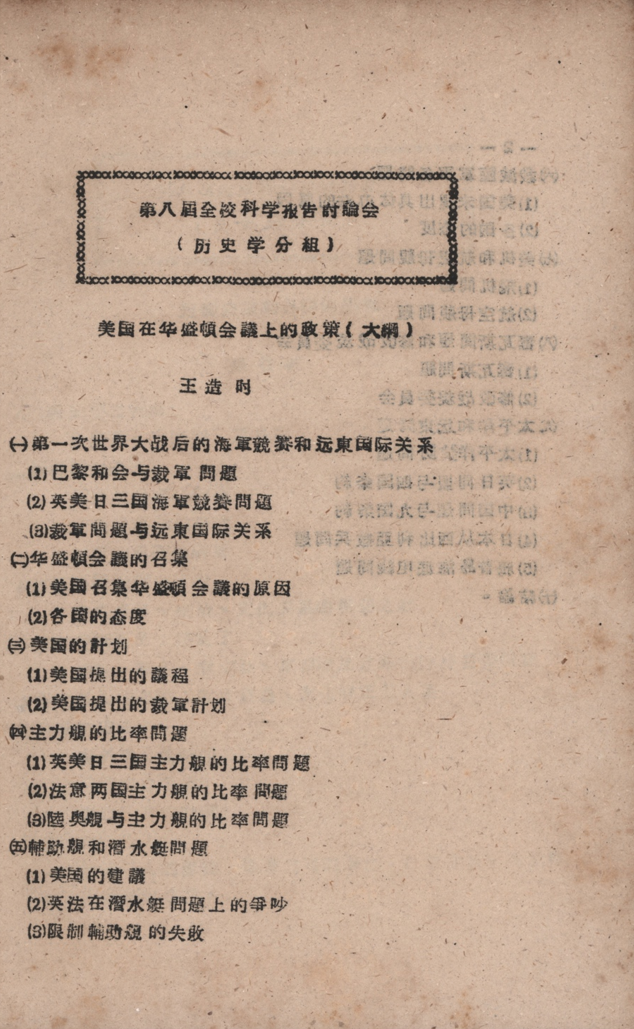

王造时的学术报告讲稿

1961年底,教育部在上海召开“全国各大学世界史教材编译会议”,决定“编写世界上古史、世界中古史和世界近代史三部教材外(已出版),还编译130万字资产阶级史学流派的资料(后来减为30余万字)”(《王造时自述》)。其中,资产阶级史学流派资料的编译工作由“外国史学史教材编写会议”负责,出席者有北京大学张芝联、武汉大学吴于廑、南京大学蒋孟引、王绳祖、中山大学蒋相泽、杭州大学沈炼之、华东师范大学王养冲、郭圣铭、复旦大学耿淡如、田汝康、金重远等学者,资料翻译工作于1964年基本完成(田汝康、金重远选编:《现代西方史学流派文选》)。王造时负责翻译卡尔·波普尔(Karl Popper)的《历史有意义吗?》和卡尔·贝克尔(Carl Lotus Becker)的《人人都是他自己的历史学家》两篇文章(田汝康、金重远选编:《现代西方史学流派文选》)。

不难看到,王造时在复旦大学历史学系工作期间,教学、科研成果斐然,为历史学系的发展做出了相当的贡献。不幸的是,他在“文革”期间遭到迫害,于1971年8月5日因病过世。1978年,王造时被平反。1980年8月20日,上海市各部门及复旦大学为王造时举行追悼会,充分肯定他在新民主主义革命和社会主义建设时期做出的贡献,认定他在1957年被错划为右派,并恢复其爱国人士的名誉(《沈志远、王造时同志追悼会在沪举行》,《文汇报》1980年8月21日,第2版)。他的骨灰盒也被迁入龙华烈士陵园,其知名教授、爱国人士、“七君子”的英名流传至今。

“七君子”合影,后排右起第二位为王造时

(为纪念复旦大学历史学科创建一百周年,特推出“复旦史学百年”专栏,刊载关于谭其骧、周予同、顾颉刚、杨宽、章巽、耿淡如等大师、名师的研究性文章。本文是系列文章之五,作者吴世平系上海社会科学院历史研究所助理研究员。)