“老人与海”背后,洱海治水故事的三代传承

白浪 设计

洱海治理是一场需要耐得住寂寞的漫长马拉松,而上海交通大学环境科学与工程学院讲席教授孔海南,用二十多年的坚守,为这场马拉松跑出了至关重要的第一棒。从壮年到古稀,他将人生最宝贵的岁月奉献给了云南洱海,也开启了一段跨越三代交大人的治水接力。

9月28日晚,这段新时代“老人与海”的故事,来到“青春华章 共赴山海向未来”主题展演现场。当黄浦江畔的风拂过云岭之巅,来自上海交大的三代治水人,怀揣跨越二十载春秋的“山海情”,把“远方” 刻进梦想。

上海交通大学环境科学与工程学院讲席教授、交大洱海治理团队第一代开创者孔海南。记者 张呈君 图

老人与海

孔海南的青春,是在一次次与国家需要同频共振的抉择中度过的。

“国家需要什么就选什么。”这句话成为他人生方向的灯塔。当时仅有初中学历的他凭借惊人的毅力,短时间内自学完初高中所有课程,成功考入大学。在选择专业时,他了解到国家急需环境领域人才,毅然选择了当时尚属冷门的环境医学专业,成为我国该领域的首批学生。

他的奋斗模式从那时起便已注定。1988年,孔海南作为中国政府交流学者,赴日本国立环境研究所担任研究员,在那里从事湖泊与河流技术研究,成为了国际湖泊富营养化研究治理领域的资深专家。而他的“洱海”情结,也正是从那时开始的。

1996年,作为联合国教科文组织专家的孔海南第一次到洱海考察,他乘考察船到了湖心,看到洱海的沉水植物群落从湖底一直长到湖面,呈现了十几平方公里的“水下森林”景象,感到深深的震撼,这幅景象让他终生难忘。洱海曾经以其丰富的物产和清洁的水源,哺育着大理一代又一代人,但从20世纪90年代末开始,其遭受湖水富营养化侵袭,两次大规模蓝藻暴发,使得湖水水质急剧恶化,这令孔海南忧心忡忡。

孔海南在洱海。本文图片除特别标注外 均为 上海交大 供图

2000年,正当中国的七大重点流域面临大规模污染,水环境日益恶化之际,年过半百的孔海南坐不住了,他回国到上海交通大学任教,成为新成立的环境科学与工程学院引进的第一位 “海归”教授。此后的数年里,孔海南与国内一批专家一道,提议设立国家重大科技专项水专项,并多次走访调研、建言献策。与此同时,洱海水质恶化也引起了国家的高度关注,2006年洱海保护被纳入国家“水体污染控制与治理”科技重大专项。

洱海项目启动时,孔海南已年满56岁,当时无论是身体还是年龄,都不允许他长期在海拔2000米左右的高原现场工作,但他还是毅然选择承担起了该专项首席科学家的职责。2006年孔海南带领团队初到大理时,洱海水质污染严重,富营养化问题突出,被视为“水体癌症”。团队没有选择在城市舒适的环境中进行远程研究,而是坚信“做生态研究,研究对象和研究场所不能超过两百米”。起初条件艰苦,他们直接将实验室建在了洱海边的农民小院里,后来条件慢慢有了改善,成立了上海交通大学云南(大理)研究院。

在洱海项目实施的十多年里,洱海水质的每一点变化都牵动着孔海南的心。他每年累计在上海家中的时间不到一个月,日均三万步,走遍洱海周边每个村落、每条河流。为减少高血压发病概率,他自制低盐清淡的三餐饮食,随身带着心脏节律监视器与袖珍心电图机,以防万一。2012年9月,洱海项目顺利通过验收。

孔海南(前排左二)在洱海边

“他觉得洱海就跟他自己的孩子一样,一天不看到,心里就空落落的。”博士研究生徐钧洲这样描述孔老师对洱海的感情。孔海南曾两次因心脏病发作被当地医院建议回上海手术,但他心系洱海,治疗一结束便立刻返回。这种“扎根”精神,为后续的治理工作奠定了最坚实的基础。

经过长期不懈的努力,孔海南带领团队让曾被过度开发不堪重负的洱海,逐步重现昔日大理“母亲湖”的风采。一度因水质恶化而濒临消失的海菜花——这种对水质洁净度要求极高的“水质风向标”植物——重新在洱海盛开。洱海也从曾经的劣五类水质,稳步提升并长期保持在二类至三类水之间。

如今的洱海风光。资料图

接力:从治水到“金山银山”

孔海南教授作为第一代开创者,完成了从科学诊断到技术攻坚的使命。第二代治水人、上海交通大学云南(大理)研究院院长王欣泽接过接力棒,他举家迁至大理,每年超过300天驻扎一线,将孔海南教授的治理成果进行巩固和深化,并大力推进洱海治理的数字化、智能化转型。

第二代治水人、上海交通大学(大理)研究院院长王欣泽教授(右)

如今,接力棒传到了更年轻的第三代手中。交大的青年师生们,开始思考如何将“绿水青山”转化为“金山银山”,让环境保护与经济发展惠及当地百姓。

第三代治水人、上海交通大学云南(大理)研究院副院长封吉猛、沈剑博士以及工作人员还有同学们

“孔老师的感召是巨大的。”徐钧洲表示,他几乎一场不落地听了孔老师在交大的所有讲座,“每一次都是座无虚席,大家都能感受到那种真真切切、扎根大地20多年的精神。”他本人的研究方向虽非直接治理水体,却同样受此精神驱动,致力于将大理另一特产——核桃加工后产生的大量废弃核桃壳进行资源化利用,将其转化为高价值的活性炭和苯酚,为当地农户增收开辟了新路径,预计能创造千万元级别的经济效益。

孔海南自己也积极推动海菜花的产业化。他联系交大农业与生物学院研发保鲜技术,将海菜花的保质期从3天延长至12天,使其得以销往北上广等大城市,走上了高端超市的货架,成为了“绿水青山就是金山银山”的生动实践。

传承与初心

面对当前部分年轻人关于“天坑专业”的迷茫和“内卷”的焦虑,孔海南,这位一生都在迎接挑战的学者有着自己的见解。

他认为,所谓“天坑”并非专业之过,而是社会人才结构阶段性矛盾的体现。他劝诫年轻人要珍惜来之不易的学习机会,“在大学阶段要学点真本事”。而他口中的“真本事”,绝非课本上的死知识。“现在社会需要的问题,远远不是讲义上的”,一本讲义的编写审定周期长达五年,而技术发展日新月异。

“真本事,是你要把学习方法弄明白,然后你要把现在的社会需求弄明白。”孔海南强调,尤其是在研究生阶段,真本事不是靠老师教出来的,而是靠自己主动去寻找社会存在的真问题,并在研究和解决问题的过程中练就的。这种在洱海治理中淬炼出的“现场学习、现场研究”的能力,才是应对一切变化的根本。

上海交通大学环境科学与工程学院博士后李俊楠是云南人,作为一名与大理血脉相连并致力于水环境治理的研究者,他对孔海南教授的学术贡献与人生经历十分敬仰。

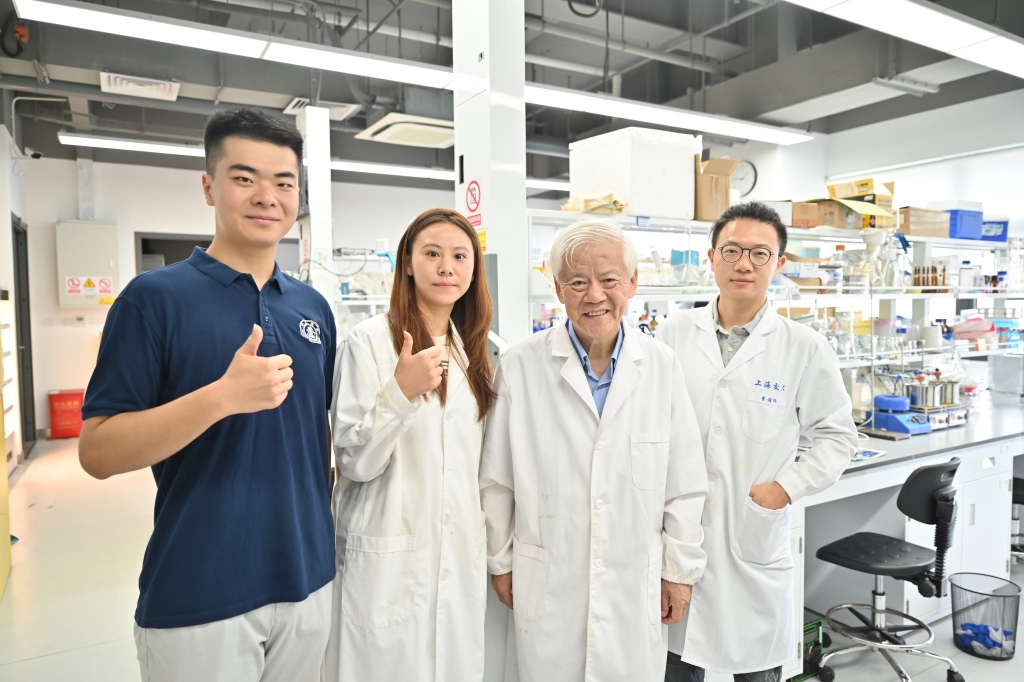

孔海南教授(右二)关注年轻人的成长,与博士后李俊楠(右一)、博士徐钧洲(左一)、硕士侯诗琪(左二)合影。记者 张呈君 图

孔海南看着身边李俊楠、徐钧洲和侯诗琪等年轻的学生们,眼神中充满了期待。他的青春时代,是一部个人奋斗与国家需要紧密结合的励志史诗。他如今最大的期望,就是将治水精神传承下去,让更多年轻人敢于选择、勇于坚持、善于创造,将最前沿的学问和最赤诚的汗水,挥洒在祖国最需要的大地上。

今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年,上海交通大学牵头编制了《洱海指数评价技术指南》(简称“洱海指数”)。该指数围绕“干净、清澈、生态、共享”,对完善湖泊综合生态监测指标、系统掌握洱海流域入湖河流与湖泊本体水质及水生态演变趋势、推动洱海保护治理工作落实等都具有重要的指导意义。“洱海指数”还将通过短信、电子大屏等形式向外来游客、当地居民推送,让洱海近年来的水质提升和保护成果深入人心。

今年已75岁的孔海南教授已经把洱海一线的科研工作交棒到了第二代和第三代人的手中,他把更多的精力用于将海菜花变身“百姓致富花”的产业化之路和对青年一代的言传身教、学术传承和价值观引导上。

上海交大洱海治理,映照出的是一位科学家不变的初心,和一支薪火相传、永不停歇的青春接力队。

(中国互联网发展基金会中国正能量网络传播专项基金资助支持项目)

相关文章

世界心脏日|专家:肥胖“伤身”也“伤心”

和林微纳港交所递表,毛利率下滑明显,客户集中度高

文旅部:将推进文化和旅游在更大范围、更高层次、更高水平上融合发展

在五千多座古建筑的晋城,看当代艺术回应古建文化

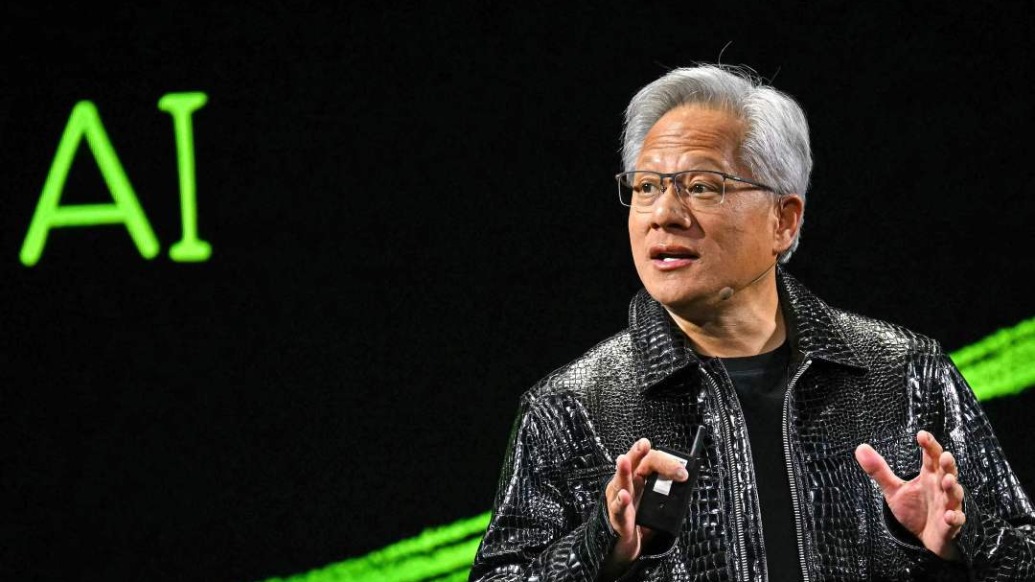

黄仁勋:OpenAI会成为下一个万亿美元巨头,说中国市场不重要的都是自欺欺人

陈晏受贿3.57亿余元一审被判死缓,曾违规主导地方政府与企业合作

江西省委副秘书长荣蓉履新江西省退役军人事务厅党组书记

融侨集团累计欠税6.51亿元,已被查封资产约1111套

江苏长江商业银行:以差异化特色化经营书写新时代普惠金融“大文章”

【社论】餐饮连锁企业不能只开店、不管店

六盘水一城管局副局长简历被撤,被指或涉侵害案?水城区回应

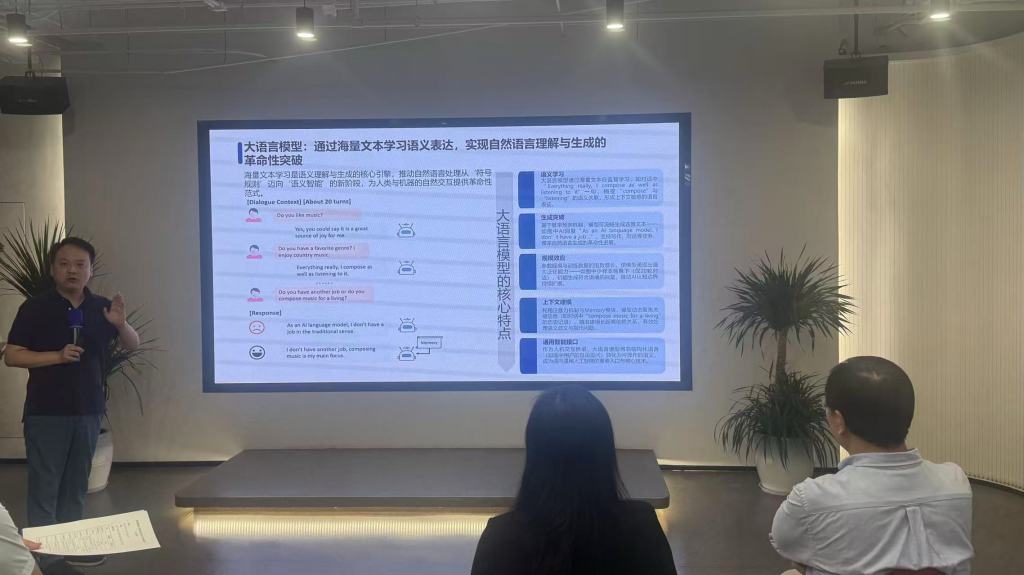

如何破解通用模型与行业需求适配矛盾,高校专家提出智能体优化解决方案

受贿3.57亿余元,贵州省政协原副主席陈晏一审被判死缓

阿尔茨海默病:认知能力衰退的7个阶段

欧盟重启对伊朗制裁措施

全球数字文创迎“成都时刻”:从IP顶流到产业高地

嵌入临港发展大版图!“隐形冠军”、“95后”团队都来创新创业

上海网球大师赛签表出炉,德约科维奇到来是“意外惊喜”

摩尔多瓦亲欧派执政党议会选举大胜亲俄派反对党,双方互指对方违规

110年前徐家汇土山湾孤儿做的一座塔,回到了真身故园南京大报恩寺

- 国家统计局:美国加征高额关税短期会带来一定压力,但改变不了中国经济持续长期向好的大势

- 火山总裁谭待:很多Agent的能力还停留在类似自动驾驶的L1阶段

- 正义网评“一男两女举办婚礼”:“一夫多妻”流量闹剧该歇了

- 自然资源部:一季度存量商品房转移登记办理量同比增长超三成

- 天工摘得全球首个人形机器人半马冠军:中国机器人产业正努力跑向人机共生社会

- 美伊第二轮核问题间接谈判结束,伊方称“结果是建设性的”

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯