建了20年的大埃及博物馆今日开放,华裔建筑师主导设计

在开罗郊外吉萨高原的边缘,距离金字塔群仅2公里之处,一座划时代的的建筑——历经20年建设的大埃及博物馆(Grand Egyptian Museum)终于在2025年11月4日正式对外开放。

这座耗资超11亿美元建造的世界最大单一文明的考古博物馆,不仅收藏了逾10万件古埃及文物,首次完整集中展示法老图坦卡蒙的5000余件随葬品以及胡夫太阳船、拉美西斯二世巨像等文物,更是一件建筑艺术的瑰宝。而让人意外的是,这一被称作“代表了埃及第四座金字塔”的博物馆建筑设计原来出自华裔美籍建筑师彭士佛(Shih-Fu Peng)及其领导的爱尔兰Heneghan Peng建筑事务所之手。

博物馆内部实景

20多年前的设计竞赛:一场跨越千年的对话

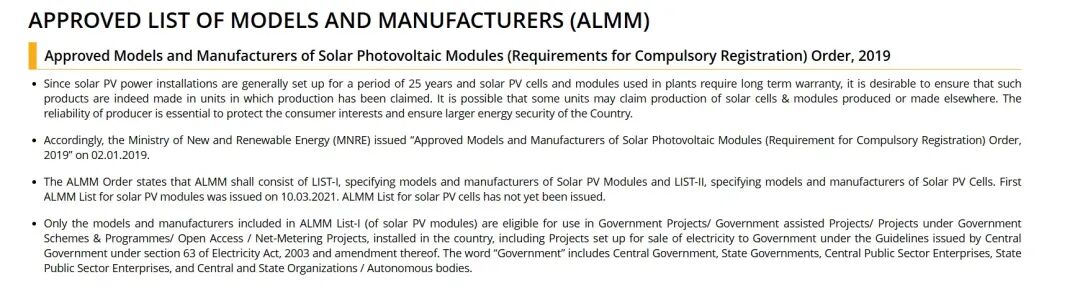

2002年,埃及政府为建造一座全新的博物馆发起了全球设计竞赛,吸引了来自83个国家1557个建筑团队的参与,可称为史上第二大建筑竞赛,并于2003年宣布由“汉那根彭建筑师事务所”(Heneghan Peng Architects)中标。该事务所由来自中国台湾地区的华裔美籍建筑师彭士佛与爱尔兰籍妻子汉那根(Róisín Heneghan)共同在1999年于纽约成立,两人后来定居爱尔兰都柏林。彭士佛的父亲彭荫宣是台湾地区早期知名建筑师。

左为Róisín Heneghan,右为彭士佛

面对不远处举世闻名的金字塔,任何新建筑都可能相形见绌,而彭士佛的解决方案正在于“中庸之道”——不偏不倚,无过与不及。他巧妙地将博物馆设置在高原与平原之间,既不在高原上与金字塔争锋,也不从平原中完全隐没。

博物馆呈现出放射状悬崖式结构,屋顶高度朝金字塔方向逐渐递减,形成层次感。这种设计使博物馆与金字塔相互辉映,产生和谐共鸣。

大埃及博物馆选址与金字塔

博物馆设计场地与吉萨金字塔群示意图

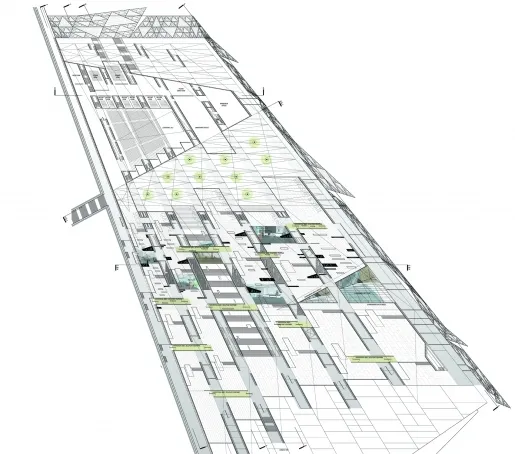

建筑布局经过精密计算,其轴线与胡夫金字塔和孟卡拉金字塔精确对齐。一条贯穿博物馆的视觉轴线,确保金字塔成为参观途中恒定的背景。博物馆巧妙地利用了大峡谷边缘到尼罗河谷地近50米的高差。建筑体量如从场地中生长出来一般,以层层跌落的方式朝向金字塔,最终与沙漠高原融为一体。这种“中庸之道”让建筑既不喧宾夺主,又拥有不容忽视的存在感。

大埃及博物馆

博物馆参观者

建筑师彭士佛将中华文化中的“中庸之道”融入设计,不偏不倚地平衡了建筑与古迹的关系。同时,设计中也借鉴了古埃及的生死观——东侧的尼罗河河谷代表生命,西侧的沙漠金字塔象征死亡,博物馆本身成为了连接生命与死亡的媒介。古埃及人认为,日出东升象征“生”,日落西没代表“死”。大埃及博物馆坐落在代表死亡的干燥高原(金字塔)和代表生命的肥沃尼罗河河谷平原中间,成为连接生命与死亡的桥梁。

博物馆的倒三角形造型,犹如一个巨大的箭头,将吉萨高原和尼罗河冲积平原紧密连接。古埃及人将高原沙漠地带称为红土地,河谷冲积平原称为黑土地,两块土地的统一代表着上下埃及的统一。

建筑特色:与金字塔的视觉共鸣

大埃及博物馆的建筑设计充满巧思,与周围环境特别是金字塔群形成紧密的视觉联系。

在大埃及博物馆竞赛方案中,设计尽可能将博物馆(右)体量向下压,以保证不会遮挡看向金字塔的视线。

博物馆的三条轴线呈放射状分别延伸至三座金字塔,体现出时光无限延续的千年史诗感。建筑南北墙与古夫金字塔和孟卡拉金字塔精确对齐。

Heneghan Peng Architects 大埃及博物馆设计方案

最令人惊叹的是,博物馆最高的屋顶边缘点指向吉萨金字塔群中最大的胡夫金字塔峰顶,其他边缘点指向较小的两座金字塔峰顶。

踏入博物馆,游客的参观体验被设计成一场富有仪式感的旅程。一座高达六层楼的宏伟阶梯是序列的高潮,阶梯两侧陈列着87尊古埃及国王和神祇的雕像,引导游客向上攀登。

博物馆效果图

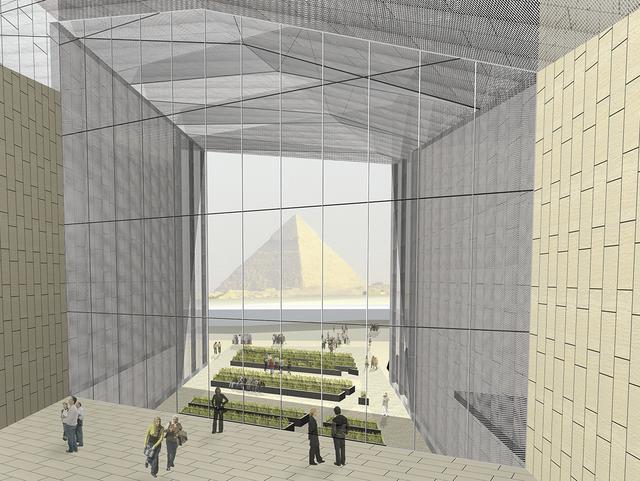

在大埃及博物馆内部远眺金字塔

当游客到达阶梯顶部,与金字塔群震撼相遇的瞬间,古今文明的对话达到顶点。

博物馆内部设计也独具匠心。大厅中央矗立着已有3200年历史的拉美西斯二世巨型雕像,气势恢宏地迎接每一位参观者。

大埃及博物馆内部

大埃及博物馆外部

大埃及博物馆的建筑材料选择体现了传统与现代的融合。建筑最为引人注目的是其巨大的半透明石质立面。

这些石材形成独特的几何图案,白天可以透光,夜晚则能从内部发出光芒。

博物馆的屋顶采用透明金属材质建造,兼具节省能源和遮阳的功效。到了晚上,外墙吸收的光线照亮室内,游客可以在博物馆任何位置看到博物馆外的三大金字塔。

大埃及博物馆内部

华裔建筑师彭士佛:让建筑与场地对话

彭士佛(Shih-Fu Peng)作为一位杰出的华裔美籍建筑师,他与爱尔兰籍妻子Róisín Heneghan共同创立了Heneghan Peng Architects事务所。他们的作品以对环境的深刻尊重和巧妙融合而闻名,尤其擅长通过“反标志性”的设计理念,让建筑与场地对话。

彭士佛毕业于美国康奈尔大学建筑系,而他的妻子Róisín Heneghan则毕业于哈佛大学。这样的学术背景为他们日后的事业打下了坚实的基础。毕业后,两人分别在美国知名建筑公司SOM 和 Michael Graves 工作。这段在大型建筑公司的经历,让他们积累了宝贵的项目经验。然而,他们并不满足于此,而是渴望在建筑设计上有更多的探索和表达。在正式成立自己的事务所之前,他们就利用业余时间,疯狂地参加各类设计竞赛,以此磨炼自己的设计思维。

1999年,彭士佛和Róisín Heneghan在纽约正式成立了Heneghan Peng Architects 事务所。在早期频繁参加国际竞赛的过程中,他们逐渐形成了自己独特的竞赛哲学。他们意识到,在竞赛中获胜的关键并非堆砌细节,而是需要提出一个非常清晰且强有力的核心概念,并且这个概念要能立即打动评委。

彭士佛曾这样总结他们的经验:“如果你在一个想法上挣扎,那么你应该放弃它;如果你不能用五到六个词来描述你的项目,那么你就无法获胜。” 这种对概念清晰性的极致追求,成为他们日后在众多国际竞赛中脱颖而出的重要原因。

彭士佛

2003年,Heneghan Peng Architects 事务所在大埃及博物馆(Grand Egyptian Museum) 的国际设计竞赛中一举夺魁,这成为他们职业生涯的里程碑。

当时,他们只是一个仅有三位成员(包括两位创始人和一名学生)的小事务所,却击败了来自83个国家的1557个竞争对手,堪称建筑界的“黑马”。大埃及博物馆之后,Heneghan Peng Architects 事务所逐渐发展壮大。他们的其他作品也延续了尊重环境、融于景观的核心设计理念,其中知名的包括巨人之路游客中心(2005-2012,北爱尔兰)、巴勒斯坦博物馆(2016,巴勒斯坦)、伦敦奥林匹克公园步行桥等。

巴勒斯坦博物馆效果图

纵观彭士佛及其事务所的作品,可以清晰地看到一些贯穿始终的设计理念:反标志性建筑:他们不追求张扬的、以自我为中心的建筑形式,而是尽可能谦逊地回应环境。正如彭士佛所说:“我的中国血统教会了我某种谦逊,一种对长辈的尊重。在很大程度上,我们所有的建筑都尊重环境。”

在景观中形成建筑:与一些建筑师让建筑成为景观中的主角的做法不同,Heneghan Peng Architects 倾向于让建筑从景观中生长出来,成为环境的一部分。

彭士佛的建筑设计履历,展现了一位华裔建筑师凭借其深厚的文化底蕴、清晰的设计思维以及对环境敏锐的洞察力,在世界建筑舞台上取得杰出成就的历程。他的作品提醒世人,建筑可以是一种谦逊而有力的媒介,巧妙地连接历史与当下、人与自然。

(本文部分资料据Heneghan Peng事务所、及Genius Factory此前报道)