秋水读《信仰与利益之网》︱“禅僧外交”中的政治

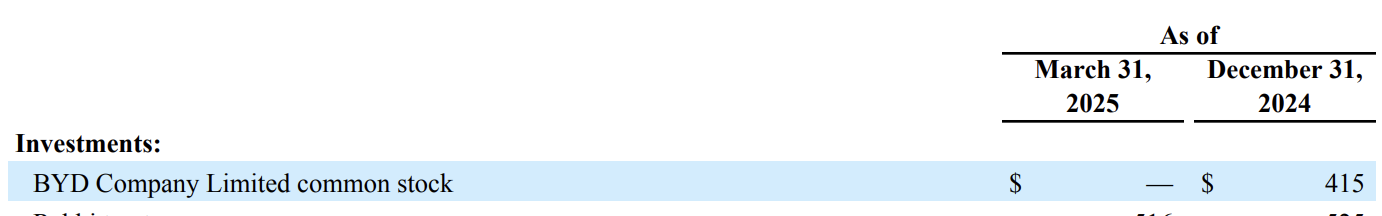

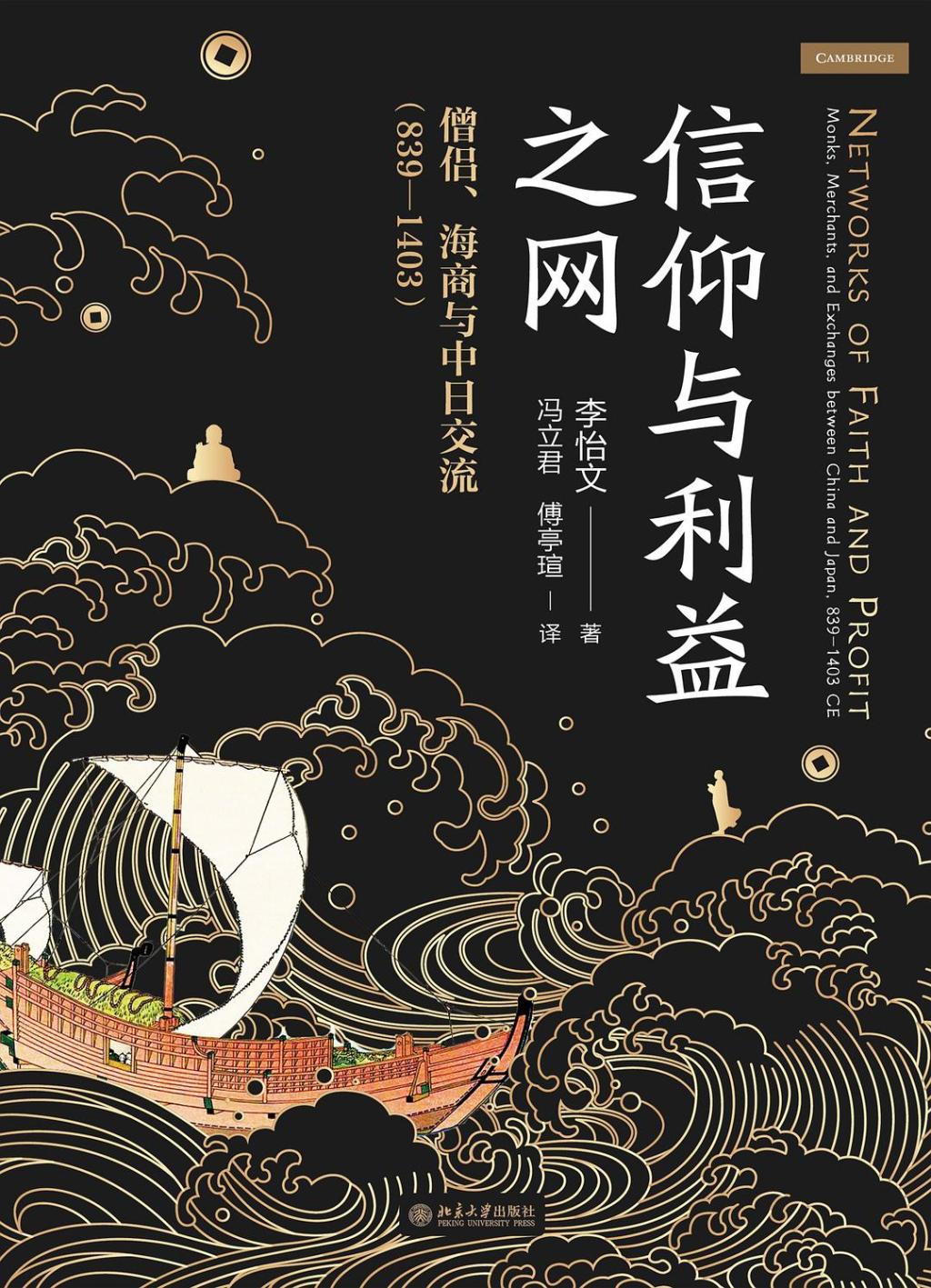

《信仰与利益之网: 僧侣、海商与中日交流》,李怡文著,冯立君、傅亭瑄译,北京大学出版社2025年1月出版,240页,80.00元

香港城市大学中文与历史学系李怡文副教授的《信仰与利益之网:僧侣、海商与中日交流》是今年获得列文森奖荣誉提名的一本东亚研究著作。本书将中世日本的对外交流形容为“宗教-商业网络”,对日本遣唐使的官方外交取消后的交流史进行了大框架式的概括,是一个具有启发性的视角。这一选题关注到中世日本对外交流中的“信仰与利益之网”,对英文世界的读者来说,有助于修正东亚世界“朝贡体系”的单一印象,对中文世界的读者来说,也系统梳理了九至十五世纪的中日“非正式外交”,有助于读者认识到一般常识以外的海域交流诸多面向。

书中提出了“共同的宗教信仰是否能提升贸易效率”的探讨,但对另一个不容忽视的在场因素——政治之网——则讨论不多。回顾日本学界的研究史可见,中世日本的交流史不仅仅是基于群体性人际关系网络的“宗教-商业”框架。贸易航路的转变、僧侣的政治·外交功能、商业活动中与政治密切相关的“伪使”问题、汉诗唱和的礼仪文化等都说明中世日本对外交流史的考察不应仅在“宗教-商业网络”框架下进行,利益、信仰与政治也是密不可分的。无论是“禅僧外交”或“伪使”现象,还是对“唐物”的需求,都与政治史脱不开关系。村井章介曾经指出,史料上以求法僧身份出现的人,同时也存在作为外交使节的可能性,也就是“外交与求法不可分离论”。在中世日本,无论是宗教还是商业,都是广义政治的一部分。

“大洋路”与“南岛路”的反复

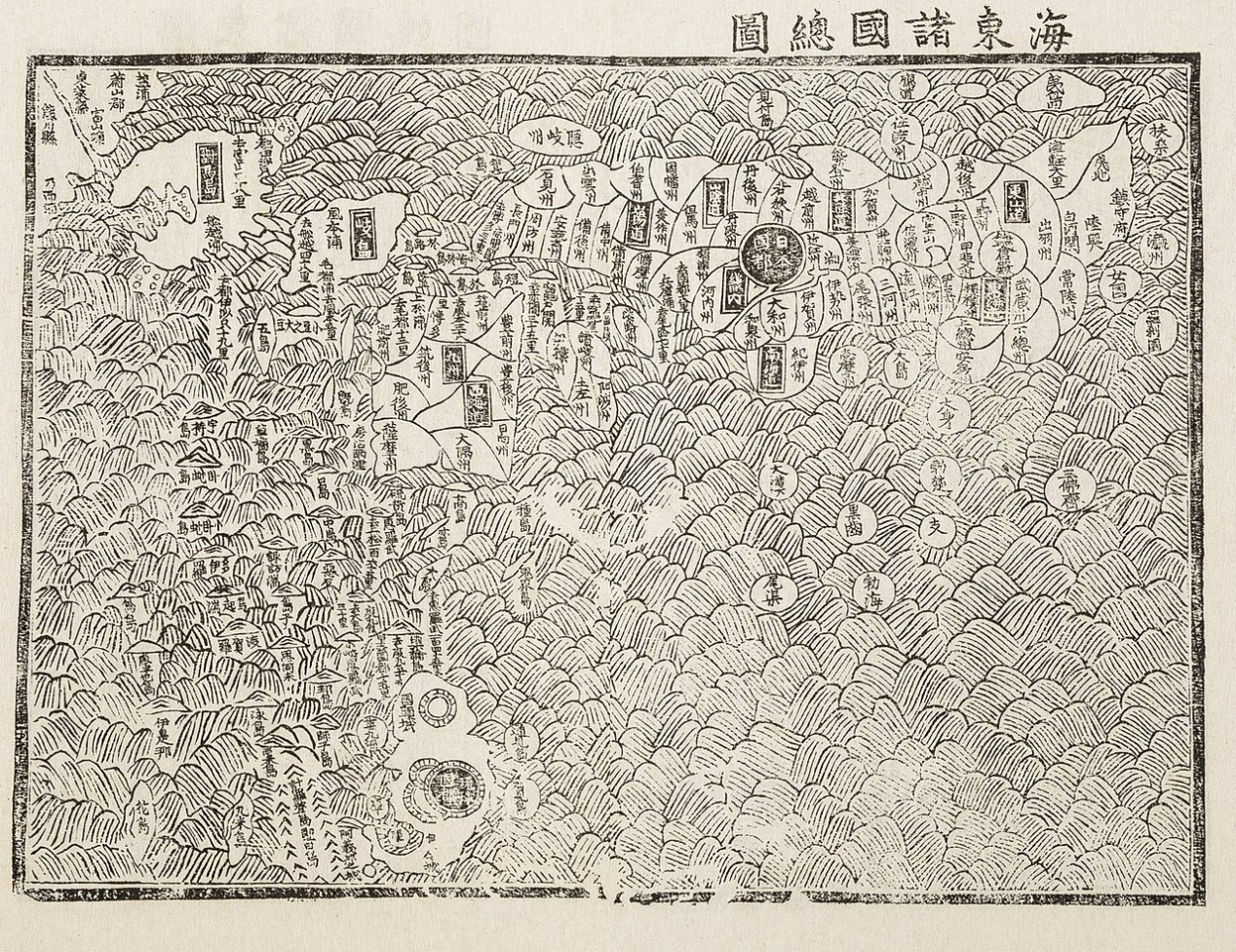

学者河上麻由子曾指出,当遣唐使派遣的意义随着平安王朝国家的政治推进而消失,天皇不再需要通过派遣遣唐使来进行王朝国家的外交礼仪,天皇与外部世界的联系发生了逆转。但中世日本与大陆和半岛的东亚海域交流,继续通过《信仰与利益之网》指出的僧侣与海商组成的网络进行着。在以博多为中心的中世东亚海域贸易网络中,从大洋路到南岛路的路线转换是一大关键。申叔舟记录其1443年出访日本的《海东诸国纪》中,就记载博多为“琉球·南蛮商船聚集地”。遣唐使时代,大洋路是主要航路,出五岛列岛,直到明州(宁波),一直持续到日本与宋的贸易时期(明州与博多、福原)。南岛路则是走奄美、冲绳诸岛到宁波或福州,由多条航线构成,并不是固定的。南岛路曾经还是海贼多发地,奄美海贼会主动袭击统领九州外交、贸易的机构大宰府。因此大宰府当时在奄美群岛也设立有派出机构以防备海贼,该派出机构的遗址近年已被考古发现。随着大洋路因两次“蒙古袭来”和元末战乱而受阻,南岛路逐渐兴起,在冲绳和奄美考古发现的福建产粗制白瓷就是贸易转移的证据。此时,大洋路与南岛路还是并用的,但是航路选择更多地往南岛路倾斜。随着南岛路的兴起,琉球的三山王权得以发展,明使杨载到访博多,在回国途中发现了中山王权的那霸港,最终促成了册封。除了博多商人恢复贸易路线的意愿,琉球朝贡贸易的诞生也源于南岛路上形成固定交易据点的需求。室町期遣明船也开始从堺(南海路)或博多出发,从积累了丰富航海经验的南岛路前往宁波,实现了大洋路向南岛路的转换。

《海东诸国总图》,出自申叔舟《海东诸国纪》

但近世的海域逻辑再次发生变化,来自江浙、闽粤和东南亚的唐船重新利用大洋路前往长崎。在十八世纪后期以江浙船为主体的长崎“南京贸易”时代,近世的乍浦漂流民送还机制也形成了一条乍浦-长崎的固定航线,南岛路成为琉球和萨摩利用的航线,专营朝贡唐物贸易。到了十九世纪,来航增多的西洋船将南岛路再次变为一个补给点。原本的博多-朝鲜航路,也由对马-釜山口取代。需要注意的是,海域间往来的商人主体是多元的,并不能说哪个商人群体就像威尼斯商人那样构筑了一个主导性的网络,伊藤幸司就曾指出研究史上过度强调博多商人主导作用的问题。博多-大洋路是最早的博多-宁波航线,当南岛路兴起以后,日本对接南九州的南海路也就更发达。在大洋路到南岛路的转换中,堺的南海路贸易也开始兴起。从“物的贸易史”视角看,南岛路原本的“区域内贸易”产品主要是硫黄、夜光贝、法螺等南岛土产,而宋海商为调运这些日本与宋、高丽贸易中不可缺少的产品而往来于南岛路,渐渐熟悉了南岛路的航线。当大洋路的航运风险提高时,南岛路就自然成为平替,瓷器和生丝以及其他唐物奢侈品开始成为南岛路新的主流商品,并在十五至十六世纪被多样化的海上势力所利用,直到近世又重回“区域内交流”。南岛路不仅和南海路得以连接,并且与博多-朝鲜航路也得以连接。

由于日朝之间的通交有着“岁遣船”的制度,九州与西国诸氏能够正式派遣的贸易许可船都有定数,这种情况催生了九州与西国诸氏势力派遣“伪使”的应变。十五世纪曾经出现冒充琉球王国使节的“伪使”以获利的博多商人,对马宗氏也曾经派遣“王城大臣”的伪使。但伪使需要相应的外交能力和情报收集能力,特别是书契的起草和改编,必须具备能继承先例和实事、运用修辞技术的高级汉文能力。例如,对马宗氏在对马的佐贺景德庵邀请了禅僧仰之梵高,从事发行书契和文引的外交业务。仰之梵高是1463年以天龙寺劝进船为目的派遣的日本国王使的副使,是梦窗派华藏门派的五山僧。他在对马的逗留,意味着宗氏可以通过他获得京都五山系僧侣的外交文书起草能力,以及与中央(京都)直接联系的情报网络,从而有可能产生多种伪使。这些伪使的共同点是,以掌握实际权力的政治人物的名义进行对朝鲜外交活动。例如,在应仁之乱前后京都周边政治局势极度混乱时,伪使就乘政治动荡之机而产生。1474年,根据室町幕府的提议,朝鲜方面实施了以日本国王、王城大臣名义阻止伪使通交的符验(牙符)制度,冒充日本国王和大臣的伪使问题得以消退,但冒充琉球国王使甚至其他虚构国家使节(例如“久边国”)的伪使依然存在。九州的境界势力(中世跨越国境海域间活动的势力,关于这个概念,具体可参看村井章介《中世日本的内与外》)与朝鲜王国的外交依赖的就是这些来到九州的五山系禅僧,禅僧们也正是中世东亚海域交流中具有相当汉文素养的一批“非正式外交官”。可见,禅僧不仅仅是依靠佛教信仰的关系网络活跃,与在地外交需求也密不可分。宗教与政治,在前近代从来密不可分。

中世日本王朝国家的王权与宗教关系,学界一般以黑田俊雄提出的“显密体制”理论理解,这是一种相辅相成的一体化构造,而足利将军家的宗教祭祀也是由京都五山禅林负责的。理解中世的“信仰”,就不能离开政治。当时日本和琉球的禅僧使节都曾多次向朝鲜求请高丽版《大藏经》,这不仅仅是信仰上的需求,更是政治上的需求。朝鲜王朝与高丽不同,以儒教为国教,因此佛教典籍成为对朝鲜而言的无用之物,特别是六千余卷的大藏经。而如果求取到《大藏经》,对于室町幕府而言,是能够在佛教一统的中世日本展现“大国的威严”的政教事业。因此,在十三世纪后期到十四世纪,镰仓幕府和室町幕府会经常派遣悬挂“寺社造营料唐船”标语的贸易船,以确保其在海域内的安全,反过来商人将利润的一部分捐献给寺社的建造费用。在这一过程中,政治、经济、宗教是三位一体的。

禅僧外交网络何以形成

村井章介曾经给其著作《東アジア往還》取副标题为“漢詩と外交”,这里的“外交”事实上指的是中世东亚海域中的“禅僧外交网络”。十三至十四世纪可谓“渡来僧的世纪”,“汉诗”则是禅僧间一种除汉文笔谈和外交文书外互相表达意思的文化趣味。但村井章介的核心关注点并非汉诗的内容,而是这种由禅僧构建起的“非正式外交”网络。

自遣唐使废止以后,中世日本的对外交流不于王朝国家体制下进行,而是通过受到各权门贵族支持的海商和有识僧侣这些非正式外交途径进行。支撑这两个群体成为跨海境界人的动力既有利益动力和信仰动力,也还有这些作为境界人的海商和僧侣背后连接的京都、镰仓诸权门的人际关系网络;特别是博多的许多作为贸易据点的寺社就是京都寺社的末寺,这些人可以说是以商人和僧人面貌出现的一种有着权门背景的非正式交流人士。

南宋宁宗朝时期,宋廷依史弥远之奏设立了五山十刹的等级制度。五山十刹是仿照印度释迦牟尼在世时的五精舍和十塔所建立的佛教寺院体制。日本文献《释门事始考》记载:“佛在世时,有鹿苑、祇园、竹林、大林、那烂陀五精舍;佛灭度后,有顶塔、牙塔、齿塔、发塔、爪塔、钵塔、锡塔、瓶塔、盥塔十塔所。宋宁宗时,卫王史弥远奏立五山十刹以准竺国。”其中五山集中于浙东:余杭径山寺,钱塘灵隐寺、净慈寺,宁波天童寺、阿育王寺。五山禅林体制在禅宗东渐的过程中被日本禅宗接受,出现了镰仓五山(建长寺、圆觉寺、寿福寺、净智寺、净妙寺)和京都五山(天龙寺、相国寺、建仁寺、东福寺、万寿寺)。而茫茫大海之间各自的五山禅林的禅僧们空前规模的交流,使两国禅宗界结为一体。村井章介这样形容镰仓后期的东亚海域禅僧交流网络:“武家之都镰仓、公家之都京都、贸易船大量进港的博多这三个城市,相继修建了禅寺,成为与南宋直接连结的极具异国情调的场所”,北条得宗家还邀请了大量的渡来僧前来镰仓。在“蒙古袭来”之后,东亚海域间在事实上进入了一个无序的宽松通交时期,不仅仅是对日贸易的重要港口明州(宁波),其他的港口也有日本船只每年定期进港。村井指出,这种盛况是由于东海航线的活跃化和航海安全度的提高而实现的。桥本雄以“活的唐物”来解释渡来僧的引进:日本的禅僧和法系与江南禅宗界的联系是重要的,仅靠入宋、入元僧很难规整,仍然需要直接接受江南禅宗界僧侣的指点,日本不同权门的权力者就需要通过招募来自江南的高僧,整修禅寺,打造“活的唐物”。但“渡来僧的世纪”也是短暂的,到了明代,渡海僧人急剧减少,日本禅寺的异国风情逐渐淡化,建筑物也随着改建而逐渐趋向和风,也出现了作为日本禅宗独特美学意识的“わび”(幽寂)。村井指出,如果着眼于海域史的视角,那么这种变化产生的原因是明代以后日中禅宗界的交流趋缓,日本禅宗界逐渐自立,国际交流性的色彩淡化了。

真如堂缘起绘卷,绘于十六世纪(1524),描绘了847年圆仁归国的场景,船的样式参考的则是十五世纪的日本商船。

禅僧外交的原理:儒学与汉诗的素养

渡来僧不只是基于禅宗的理念进行交流,还带来了儒学的理念。如北条时赖与渡来禅僧兀庵普宁交流时,兀庵普宁就指出开悟的基石是“天下”“道”“圣人”这样的儒教思想。室町时期,由禅僧主持、被后世誉为“日本最古的综合大学”的“足利学校”便是室町期儒学教育的一个中心。彼时禅僧的阅读书籍除了被称为内典的佛经之外,还包括称为外典的其他各类书籍,并负责“学术研究”。例如,外交文书集《善邻国宝记》(1466年成书)的编撰者——相国寺住持瑞溪周凤为悼念情同弟子的绵谷周瓞而作的“绵谷和尚行状”中就指出了绵谷治学生涯中受过的教育:既有《汉书》这样的史学古典,也有《易经》这样的卜筮古典,还有各种唐诗宋词。当时许多禅僧都是这样的“复合型学术人才”,因此担负起各种政治和外交上的任务。

与古代日本相比,中世日本的对外交流往往回避互派正式使节的“正式外交”,而是通过没有正式外交身份的禅僧和海商进行“非正式外交”。禅僧出于自身的基本汉文文化素养,扮演着非正式“外交官”的角色,而“五山禅林”则成为培养中世日本非正式外交官的机构。另外,如桥本雄指出的那样,禅僧比起王朝的显密体制僧,更容易被明朝接受,禅僧也能更好地适应明朝的外交秩序。但桥本同时指出,尤其在室町时期的对外观和中华意识中,禅僧的“汉文脉”和显密僧的“和文脉”两者都存在,因此在重视禅僧外交时不可忽视显密体制的踪迹。池内敏在《絶海の碩学》中也指出,室町时代的京都五山禅林被定位为负责外交文书制作的教养团体。由于外交文书的“解读和编写需要高度的汉诗、汉文知识”,室町政权不仅根据禅僧的语言能力、学力任命外交使节,而且把外交文书的编写业务也交给禅僧。直到近世,“以酊庵轮番僧”仍负责着对马藩的对朝外交文书处理工作。室町幕府和大内氏的对明交涉(遣明使)、大内氏和对马宗氏的对朝交涉,都是临济宗系统的禅僧参与的。

禅僧外交需要极高的诗文能力,外交谈判成为考验他们诗文能力的场所。这不仅关系到禅僧外交官个人的判断,也关系到国家的尊严。例如,在1587年,朝鲜宣祖王在挑选宣慰使时,强调宣慰使人选的确定不应该讨论官职、官位的高低,而应选派“一代文士”。村井章介指出,之所以朝鲜方面重视“文士”担任使者,就是因为在此之前的日朝外交中,双方有数次因诗文中的言辞影响外交和睦的实例,诗文本就是当时的人情外交中最重要的礼仪表达。合适的诗文唱和表达是加分项,例如,在1580年,博多圣福寺的住持景辙玄苏受委托作为对马宗义智的后见人宗义调(元家督)的使节,前往朝鲜进行外交活动,其创作汉诗中“春帆欲挂朝鲜国,渡口轻吹日本风”也成了日朝外交史上的名句。京都五山出身的禅僧在琉球的首里王府中也负责处理外交事务,首里王府之下也有僧录司,以及圆觉寺(也是第二尚氏王统的菩提所)、相国寺、天龙寺、天王寺、金刚寺等临济宗系的禅林,这些禅僧在中世都替琉球首里王府负责对日外交事务,也与禅僧外交的“五山网络”一体化。尚泰久王时期渡来工匠藤原国善铸造的“万国津梁钟”上的铭文便是琉球相国寺的禅僧溪隐安潜所志。十三至十六世纪东亚海域诸国的沟通,便是这样在“五山网络”中进行着。不过,随着近世东亚海域的规范化,渡来僧的身影在十七世纪中叶以后也逐渐消失了。

“非正式外交”中的外交主体判断

“五山禅林网络”联系起了“海东诸国”,而在研究上经常混淆的就是外交主体是谁的问题。室町幕府的“日本国王使”就被不同外交主体所用(大内氏与细川氏),论及“伪使”或其他境界势力更无法用“日本”来概括。以日明勘合贸易为例,粗略来说可分为室町殿的经营和幕府外经营主体(守护和寺社),也就有公方船和非公方船之分,而形式上的交涉朝贡主体是被册封赋予贡贸合法性的“日本国王”,也就是室町将军。1493年明应政变后,室町将军权力的分裂(足利义稙系和足利义澄·义晴系)成为九州地区各势力(特别是大内氏与大友氏)在对外贸易权力发行贸易符验(日明勘合·日朝牙符)的契机。自十五世纪末到十六世纪初,九州产生了诸地方势力将贸易勘合物权化的事态。贸易符验的分散是中世后期日本外交的主轴从幕府外交转向地区交流的契机,也是中世国际关系的结构变动,有鉴于此,考察贸易符验的动态变迁过程和持有主体就显得尤为关键。

因此,在海域交流史研究中,“非正式外交”也容易带来许多表述上需要注意的问题,包括如何判断和表述行为主体。在此以岩井茂树贸易史研究中的两个典例作说明:一是明中期广州互市贸易中礼部与广东对立的不同意见,二是十八世纪初长崎信牌贸易事件中浙江巡抚与江海关监督的不同意见,这些主体都不能代表“明朝”或“清朝”的意见,只有成为共识的决定才可以认为是(例如康熙帝最终同意了长崎信牌贸易,使得信牌贸易得以体制化)。村井章介同样指出,在中世东亚海域的“非正式外交”中,郑舜功、蒋洲等人是由负责对口事务的杨博和胡宗宪派遣使日的,不能在表述中视为“明朝”派遣的使节,如杨方亨出使大坂城、册封丰臣秀吉的正式使团,才能视作“明朝”派遣的使节。对于中世东亚海域中负责外交的禅僧或非正式使者,辨明其所代表的外交主体并表述明确也是需要重视的。从以上的历史经纬,我们可以理解,信仰和利益是海域交流之间的驱动因素,而政治往往是把信仰和利益连结在一起的最大动力。