见微知沪|图书馆留言本“有意见好好答复很正常”,那么稀奇的是什么?

在社交平台上刷到虹口区图书馆帖子时,不得不承认,标题是吸引我点进去的关键原因——“上海的图书馆,给我一种活在文明社会的感觉”。

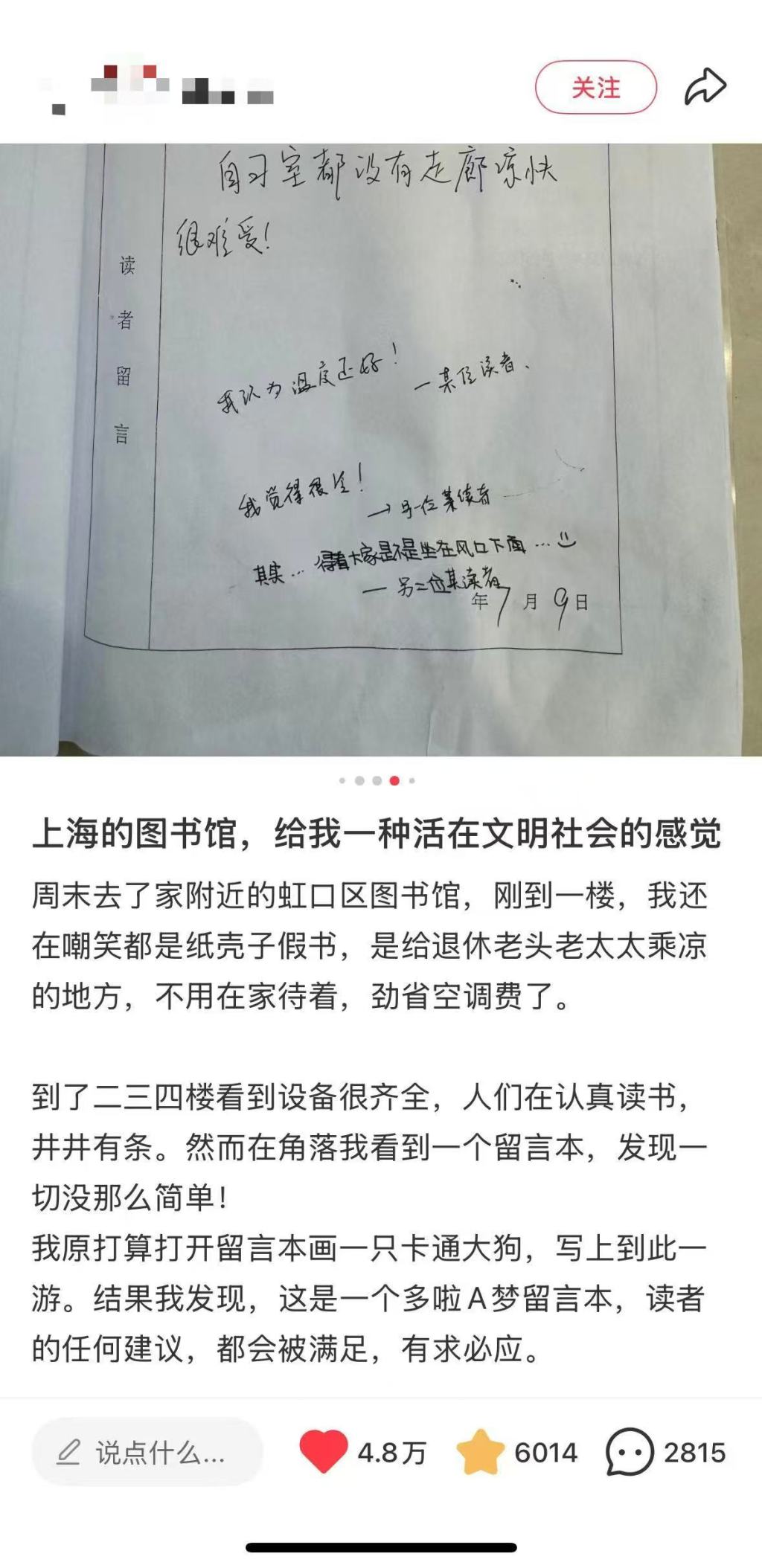

刻板印象中,我以为帖子将描述大家安静读书的和谐景象,没想到是重头戏放在了留言本上,“这是一个多啦A梦留言本,读者的任何建议,都会被满足,有求必应。”

帖子举例了读者留在本子上关于水质、厕纸、体感温度问题等的讨论——在提笔忘字的时代,那些稚嫩的、清秀的、潦草的手写笔迹,让我觉得难得。

难得的还有馆方回应,不打官腔,摆事实讲道理——读者觉得图书馆饮用水水质不行?馆里就拿水找机构做检测,贴出检测报告;有人觉得自习室温度高?其他人却觉得温度刚刚好?公共空间的温度设置有其依据,馆方在回应里摆出这份依据,同时建议大家往场馆什么方向移动调节体感……

近日,有网友发帖描述虹口区图书馆留言本。 社交平台截图

无疑,这些认真的回应让人感受到了图书馆服务的温度。就像后来采访图书馆副馆长周馆反复强调的,有留言本在上海一点也不稀奇,有意见了好好答复也很正常。那么,稀奇的是什么?

不难想象,公众向官方提意见和诉求,有可能碰到两大尴尬点,一是不知向谁提,二是提了也没用。前者指向渠道畅通与否,后者指向公众对形式主义的担忧。

走进虹口区图书馆后我发现,这本留言本的可贵之处也就在于此。

这本留言本,是真的想听大家说什么,也真的在意自己面对的是怎样的受众。来图书馆的,不少是安安静静的“i”人,有想法也不好意思当面和工作人员提,所以馆里把本子从服务台挪到了大家会去的小角落,鼓励大家更放心大胆地写,那么渠道就相对畅通了。不要小看这一位置的变化,公共服务的智慧和姿态,都在里面了。

把认真的回应放到本子上,给所有想翻本子的人看,同样聪明又有魄力。当看到别人的意见被好好回复了,一个同样有意见的人,会不会更倾向于把自己的问题也大胆提出来?当看到别人的意见自己不认同了,会不会急着说一声“不是这样的”、并且把自己一方的声音发出来?——公共生活,本就是由形形色色的人构成的,总会面临众口难调,那就把“众口”放到台面上议一议,“就地解决”,这很聪明; “件件有回应”,才有底气收集更多人的问题,这是魄力。

其实归根到底,是愿意好好交流的态度、愿意解决问题的担当,让这本留言本变得“有效”,变得可贵。

虹口区图书馆走廊尽头的意见箱和留言本 邹佳雯摄

采访中我还发现,看到留言本“出圈”,馆里是有担忧的。“件件有回应可以做到,但件件能落地是不可能的”,馆方强调说,留言本不是许愿池。

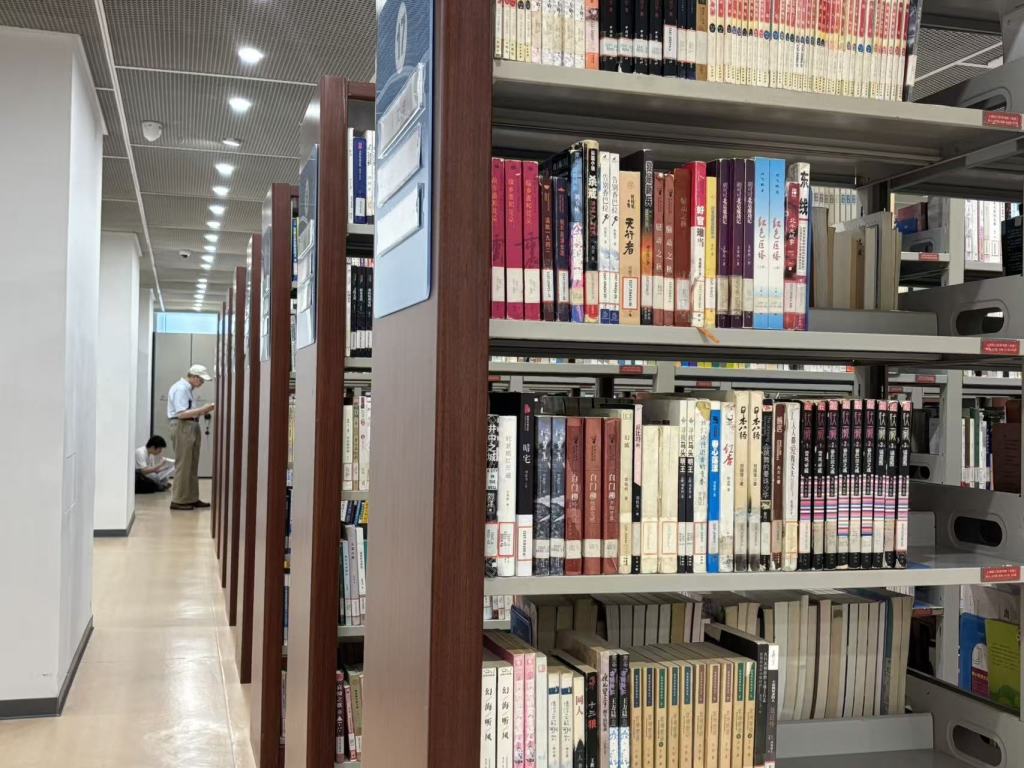

这不难理解,公共空间总有个人需求和公共场景无法调和的部分,但公共服务可以求取“最大公约数”。这也是采访中真正让我觉得惊讶的部分——图书馆的人群画像很多样,对图书馆的使用需求也很多元。“数字游民”青年人、做作业的小孩、戴耳机刷短视频的老人、坐在位子上发呆的人,大家对于公共文化服务的需求各有不同,但还是秉持着自觉、安静、有序,从而构建一个平等开放的公共空间。

虹口区图书馆内部 邹佳雯摄

于是采访那一天,我能在图书馆捕捉到大量看书读报的身影,男女老少皆有,戴着老花镜的,在书柜前精挑细选的,席地而坐的。“如果世界上有天堂,那一定是图书馆的模样。”这句话的意涵,在这个时代依然成立,且更加丰富。

巧合的是,就在虹口区图书馆“出圈”的那几天,为期一周的第21届上海书展正如火如荼举行。8月19日,上海书展闭幕,七天共接待市民读者超38.2万人次,同比增长了28.4%。“不止于书,不止于展”,当书展的盛会相约在下一个夏天,城市文明持续流动在每个角落,也浮现在图书馆小小的留言对答中。

相关文章

马上评|“书展爷爷”是爱书人的美丽定格

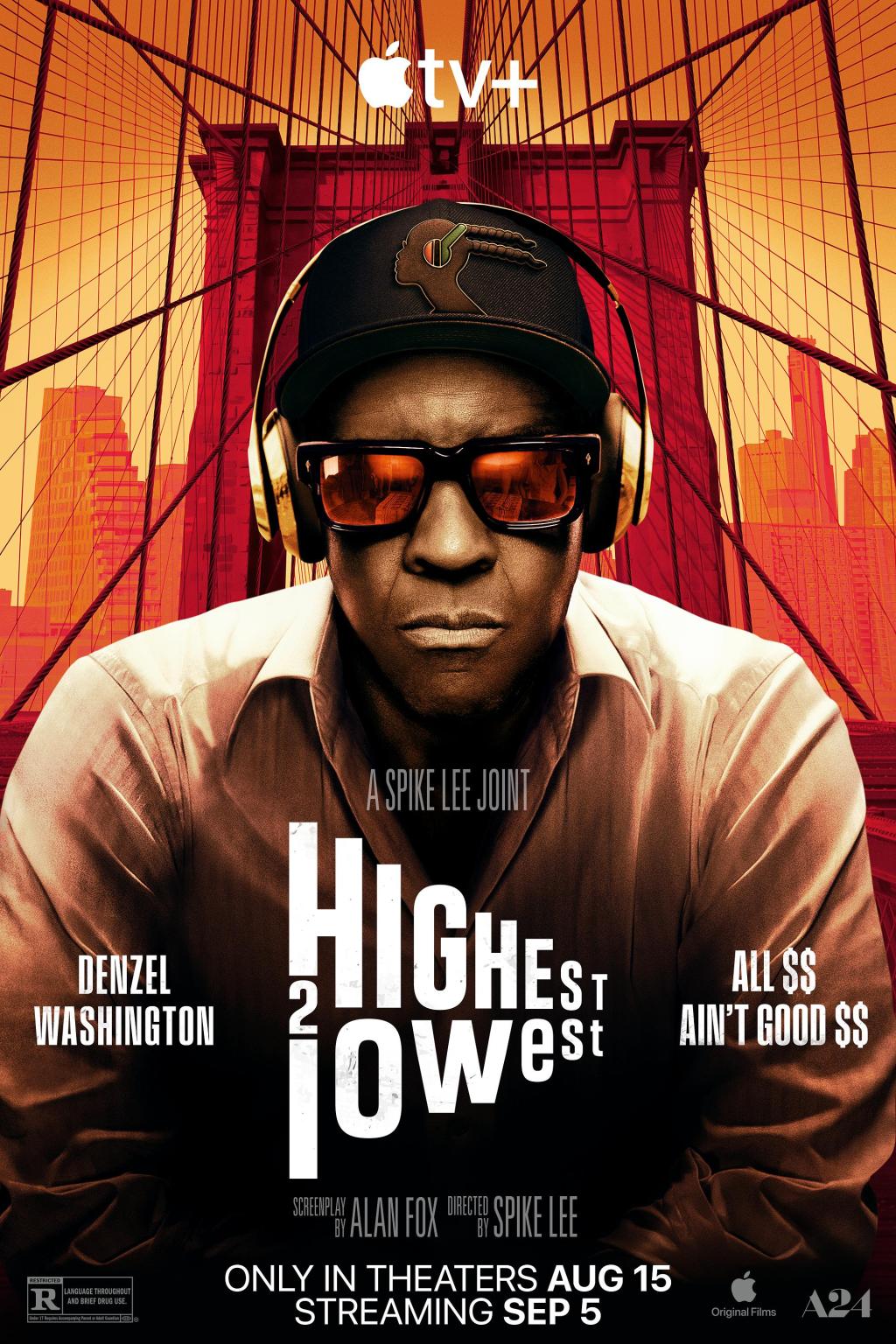

新版《天国与地狱》赢得好评却换不来排片

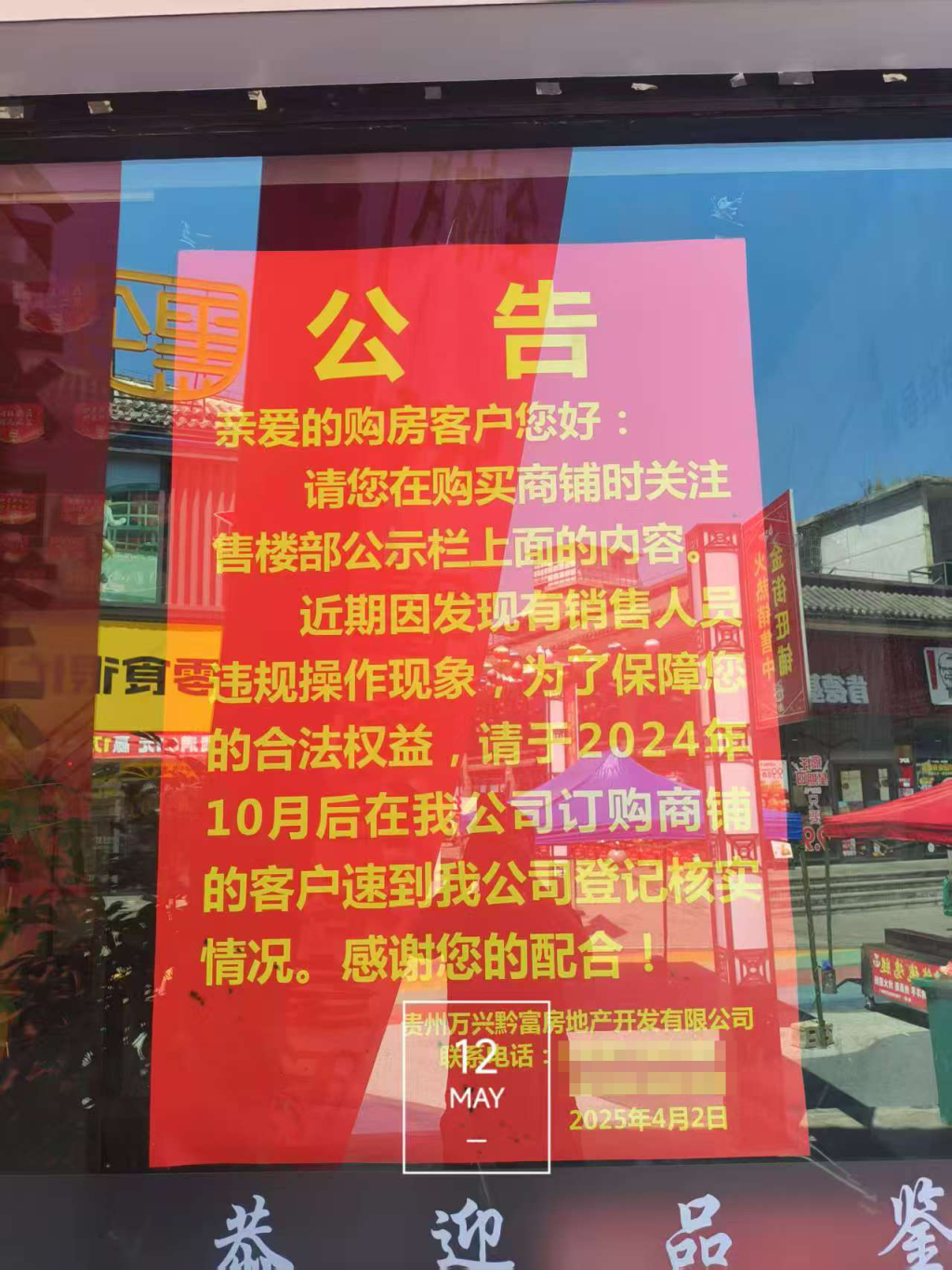

男子购商铺付款后遭开发商拒交付续:法院判销售公司全额退款

完成历史使命:成立9年多后,杭州亚组委正式注销

阿富汗西部一大巴车发生交通事故起火,已致76人死亡

一图了解九三阅兵具体安排

昆明广播电视台记者采访时受伤设备受损,当事人和涉事公司回应

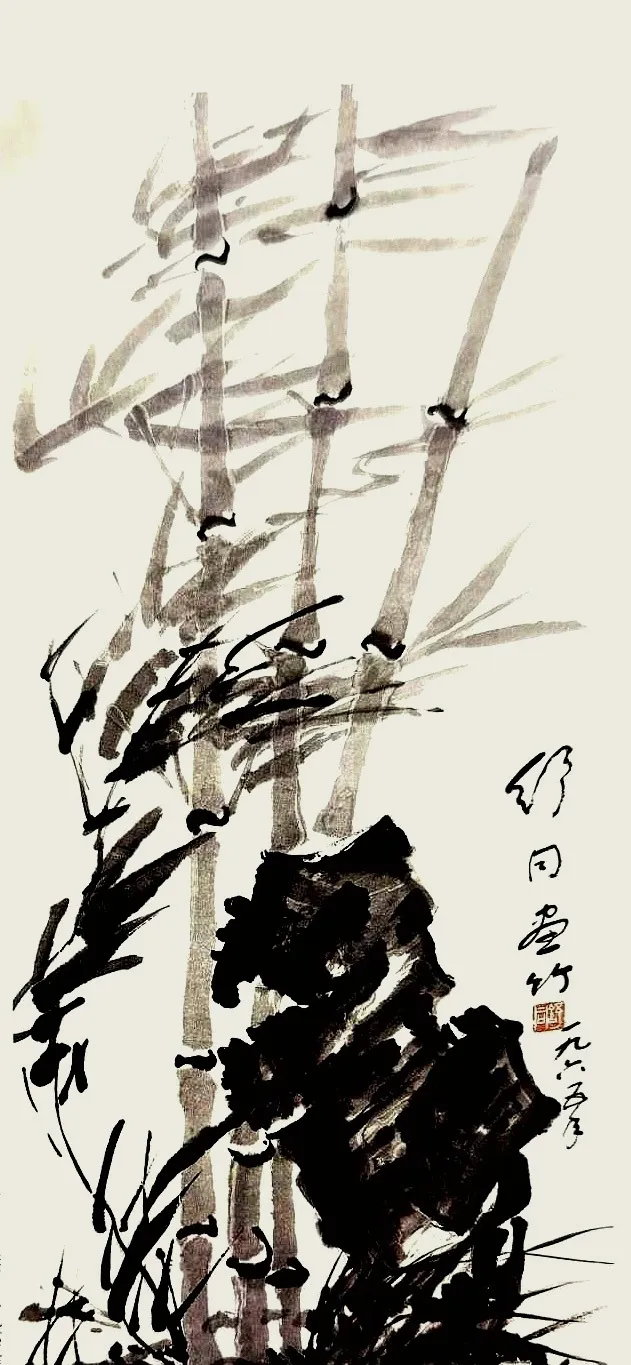

他曾题写了上海站与同济大学,纪念舒同诞辰120周年将举行

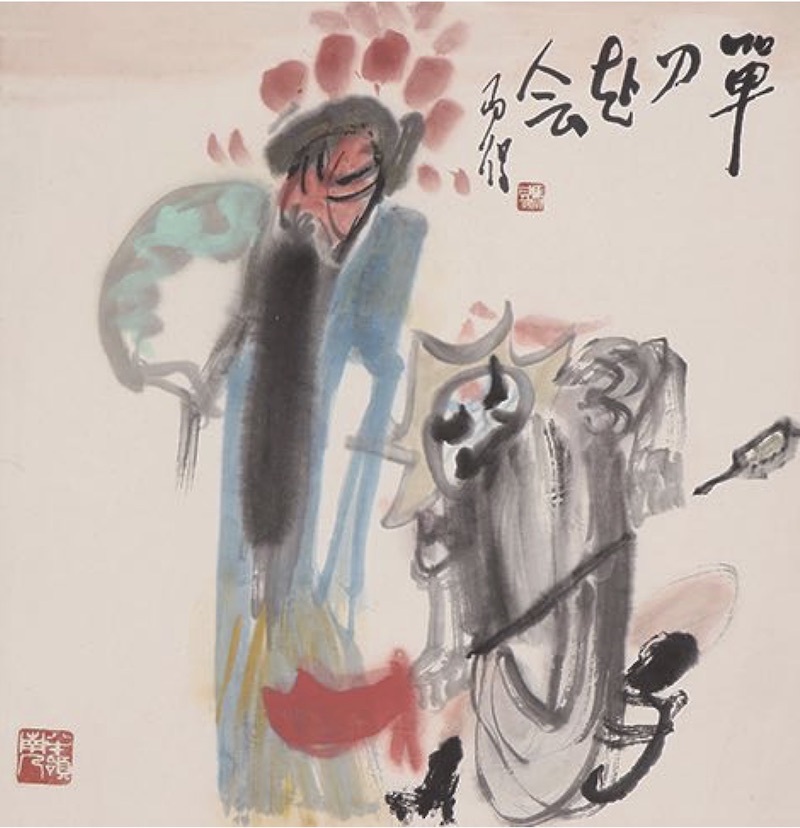

一个“画梦的人”,看高马得的戏曲人物与生活速写

郑和下西洋的航海档案真的被烧毁了吗?

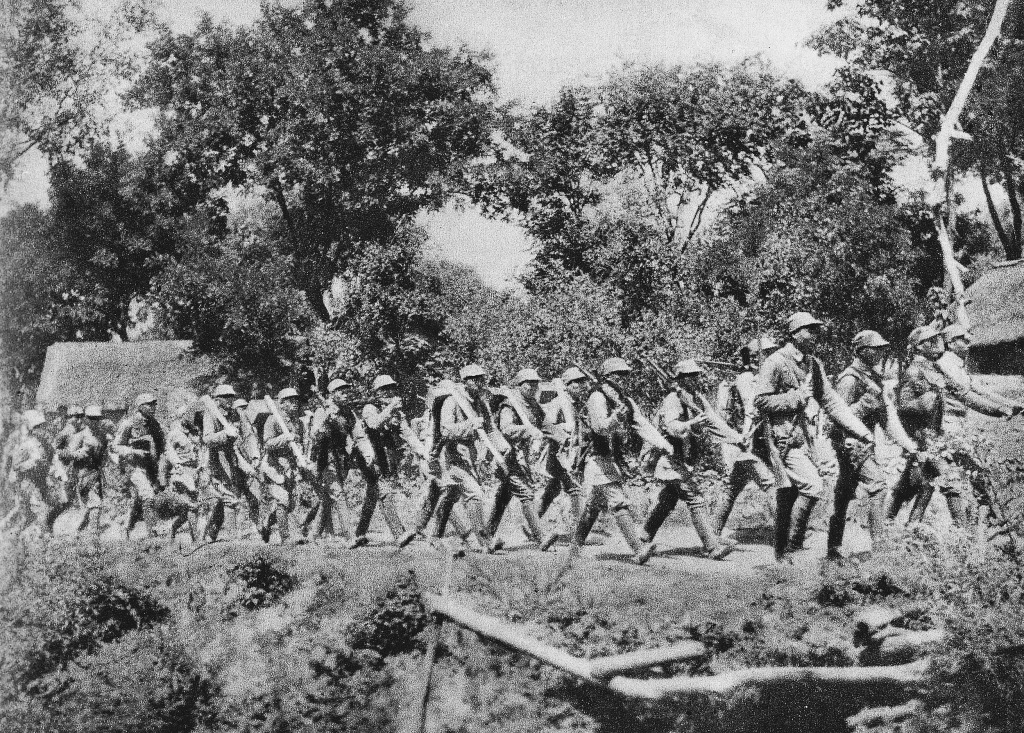

全球视野下的二战叙事与中国抗战|安德鲁·布坎南:在宏大的二战图景中定位中国

钱程、蔡金萍和高博文,上海话版《长恨歌》来了“三老”组合

著名岩土工程专家、原建设部综合勘察研究设计院院长方鸿琪逝世

分歧依旧:特朗普承诺对乌提供空中支援,俄罗斯拒绝北约国家派兵

丁海笑:我们如何被抛掷到这个世界,根又在哪里?|获奖者谈

专访|中国男篮如何走出低谷,主帅郭士强告诉你背后的故事

2025上海书展闭幕,长三角方志文化周看点精彩回顾

王笛:20世纪50年代的茶馆生活

孙江|茶馆里的当代史

视频|漫画家寂地:在古代诗歌中看见北京的历史与文化

- 南京医科大学通报“学生宿舍发生火情”:未造成任何人员伤亡

- 浙江税务发布拟录用公务员名单,前温州高考理科第一名考上乐清税务局

- 贵州省纪委原副书记、省监委原副主任张平一审被控受贿4772万余元

- 煤矿疑污水渗漏致数十亩耕地被淹,陕西榆阳区:成立调查组调查

- 美国佛罗里达州立大学发生枪击事件

- 东南亚三国行第四日|中柬“老朋友”密集会见,携手构建新时代全天候中柬命运共同体

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯