江勇振:蒋廷黻的志向一直在政界

美国印第安纳德堡大学历史系荣休教授江勇振致力于胡适研究,四卷本研究专著《舍我其谁:胡适》是该领域的重要成果,引起了学界的广泛关注。2021年2月,联经出版公司出版了江勇振的新著《蒋廷黻》,香港岭南大学历史系毛升博士随即采访了江勇振,请他谈谈蒋廷黻、胡适,以及历史人物的传记写作。

江勇振(章静绘)

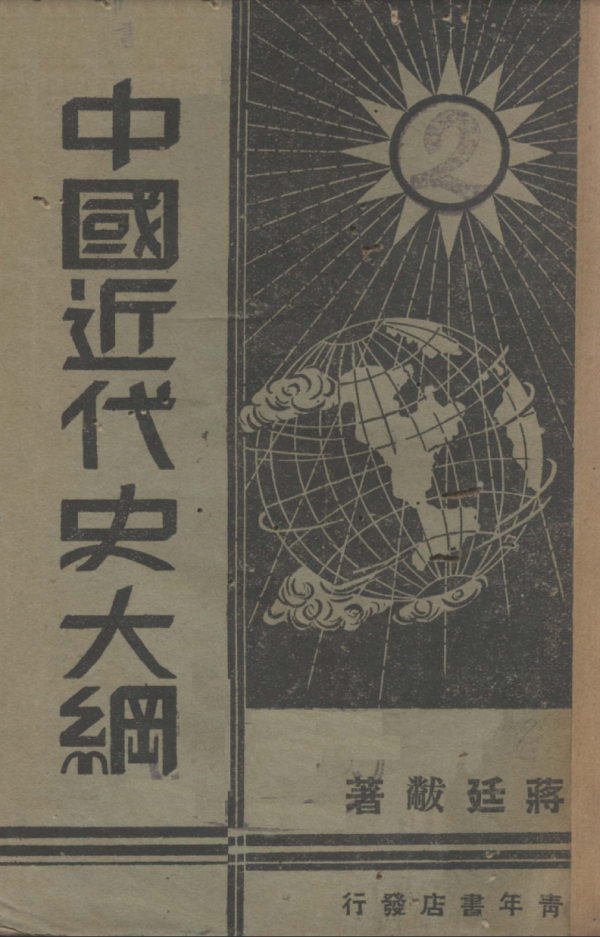

蒋廷黻一生中成书的只有这本《中国近代史》。他在哥伦比亚大学所作的《口述史》只完成了一半,而且还是英文的。中译本也出了好几版,但那是激不起太多涟漪的。

蒋廷黻的《中国近代史》不是一本严格的学术著作。它不但篇幅小,而且完全没有注释。它之所以在中国风行,我想原因很简单,它提供了一个不一样的诠释主调。因此,它虽然是一本旧书,还是让中国的读者觉得耳目一新。

青年书店1939年3月版的《中国近代史》

我觉得作为个人,蒋廷黻的一生是多采多姿的。他的官运,我认为也是亨通的。他在行政院担任政务处长,以及接着所担任的“行总”署长的官涯固然没有什么特别突出的所在。“行总”署长还是被宋子文赶下台的。然而,以他在外交官的生涯来说,他是蒋介石派驻美国的外交官里官运最好的一个。拜美国的中国政策之赐,他在“驻联合国代表”任内维持住了在联合国里的席次。

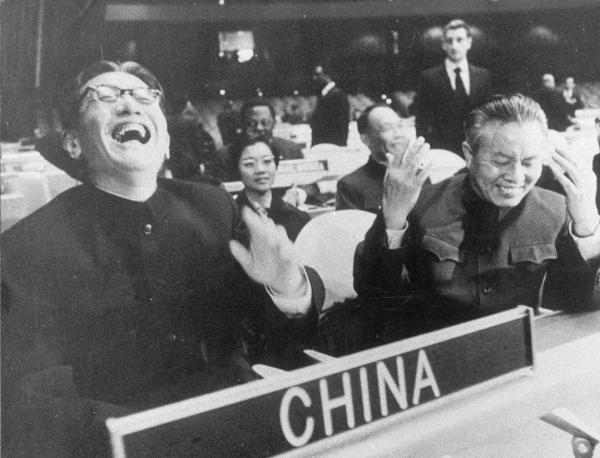

至于他的政治生涯是否成功?贡献为何?这是一个不容易回答的问题,端赖我们是要看一时,还是看长远。长远来说,他在联合国为蒋介石所作的奋斗,到头来还是失败的,虽然不是在他任内。这期间的甘苦,他虽然在日记里透露出了一些,但那真的是如人饮水,冷暖自知。

1945年,蒋廷黻出任中华民国常驻联合国代表。图为他与同为独立评论社社员的陈之迈。

1971年,中华人民共和国恢复在联合国的一切合法权利。图为时任外交部副部长乔冠华和首任中华人民共和国常驻联合国代表黄华。

我说蒋廷黻采取独立不依傍美国或者苏联的政策,是指他刚出任驻联合国代表的时候。其所指的,是他希望当时的中国能以不卷入美苏之间冲突的方法来自保。这个立场,不消说,他并不能坚持多久。等美苏所领导的集团形成以后,他就不得不选边站了。

在对于中国内政的态度,他在《独立评论》时期,就已经属于倾向蒋介石的一派。等他从政以后,他毫无疑问是选边站了。在这方面,他跟胡适最大的不同,是胡适虽然跟他一样选了同一边,但胡适爱惜他自由主义者的光环,是不愿意透露他的政治立场的。蒋廷黻则不然,他不但选边站,而且他也明白地宣示他的立场。就像他在一则日记里所说的:“胡适毫无疑问地会反对我接受行政院长或行政院副院长的职位,因为他不会希望我支持蒋介石,也因为他认为蒋介石只是借我的名字来充场面而已。他不是没有道理。然而,在野对我们一点好处也没有。同样地,坐在一旁自怨自艾对我们一点用处也没有。”

蒋介石与蒋廷黻

当然,这并不表示蒋廷黻没有挣扎,没有对蒋介石失望,甚至在日记里激烈批判的时候。

胡适爱美国,而且是越老越爱。同样是留美,同样是长期住在美国,习惯美国的生活方式,蒋廷黻确实跟胡适有所不同。归根究底,这是因为蒋廷黻跟胡适毕竟是不同的个体。他们在个性、思想、意识形态上有所同,但也有相当大的差异。胡适爱美国,蒋廷黻则只能说是亲美。同时,他即使亲美,他对美国能够保持批判的态度。比如说,胡适晚年所来往的美国朋友都是极端保守的共和党员,蒋廷黻则不然。虽然他也喜欢共和党的外交政策,但他受不了那些极端的保守的共和党员。极端保守的共和党员在国内政策方面,完全不对他国家社会主义倾向的胃口。至于独立的外交,蒋廷黻自然是做不到的,特别是他需要美国的帮助才得以留在联合国。

我写蒋廷黻,也特别辟了专章写他的感情生活与婚变。这并不是因为我对情感的问题有偏好,而是因为这是蒋廷黻在他所写的日记里的一个重要的部分。蒋廷黻自诩他是一个把爱情摆在第一位的人。为了事业可以抛弃爱情的说法,他认为是不可思议的。他敢爱,也愿意为爱情而牺牲事业。他不了解胡适,所以他才会说:“在解决他的婚姻问题方面,他刻意地从众、随俗,而不是选择爱情与幸福。他赢得了人们的尊敬,但换来的是一个枯藁,甚至阉割了的人生。”蒋廷黻会用这么重的字眼来说胡适,就是因为不了解真正的胡适。胡适双赢:他不但赢得了“旧道德的楷模”的尊号,而且还在这个尊号的光环之下得享他作为情圣的实际。在当时的社会氛围之下,胡适能够双赢,就是因为他“从众”“随俗”,所以他能面子、里子都有,里外通吃,清誉与爱欲双双入手。

蒋廷黻与第一任妻子唐玉瑞。图为1936年10月24日他携家人、幕僚从上海启程出任驻苏联大使。

蒋廷黻与第二任妻子沈恩钦

我辟出专章写他的感情生活与婚变也是要矫正这么多年来对蒋廷黻婚变的讹传。我用蒋廷黻自己在日记里的说法,让已逝的他有机会用自己的话去反驳所有后来人对他的婚变人云亦云的讹传、遐想与窥淫。至于蒋廷黻是否说了所有的事实,那就不是任何人能回答的问题,除非我们找到了其他当事人的证词。

我们不可能去推测如果蒋廷黻不从政的话,他对社会的贡献是否会更大。最重要的是,蒋廷黻的志向一直是在政界。我在书里就提到,早在他留美的时候,大家就都知道他是志在政界。我在书里也征引了可能是他从前在南开教过、后来当了记者的一个学生所说的一句话:“这里我记起他十多年前在南开大学对学生讲的一句话。他以历史教授的资格说:‘我希望诸位现在研究历史,将来创造历史。’”我在《前言》里征引了李济、陈之迈讨论究竟对蒋廷黻来说,“立德、立功、立言”孰重的问题。我说他们都问错了问题。我说,对蒋廷黻而言,“治学”与“从政”并不是两难,而是先后的问题。用传统的话语来说,就是“学而优则仕”。

我写《舍我其谁:胡适》或者《蒋廷黻:从史学家到联合国席次保卫战的外交官》都没有预设的立场。这两套书的写作,都是因为有千载难逢的丰富的资料在眼前,何不大块朵颐的豪性所触发的。我相信传记有很多写法,没有哪一种写法是最好的写法。然而,可以确知的是,好的传记的共同点,就是从丰富的资料出发,在资料所允许的范围之内,让自己的想象与文思驰骋至其极限。