从“轻症通报”到72小时无进展,济宁校园食品安全事件为何“捂”得这么紧?

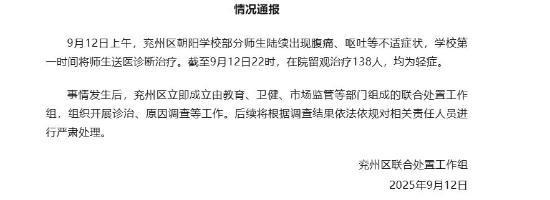

9月12日上午,济宁市兖州区朝阳学校多名师生出现腹痛、呕吐等不适症状,校方随即组织送医救治。次日凌晨,官方通报,截至事发当日22时,共有138人在院留观治疗,均为轻症。

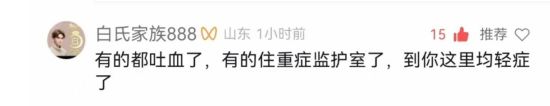

一则简短的通报和72小时的沉默,将公众的疑虑推上一波又一波的高潮。社交媒体上流传的画面显示,急诊室人满为患、学生蜷缩倒地,需人搀扶才能起身,这与通报中“轻症”二字形成了鲜明对比。

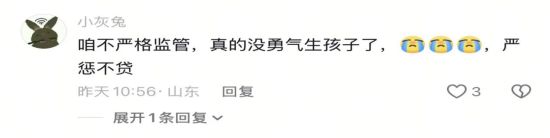

“有的都吐血了,有的住重症监护室了,到你这里都轻症了?”“3000多份汉堡就100多人(身体不适)?”“再不严格监管,真的没勇气生孩子了。”评论区涌动着对官方通报的质疑。此事中,真正令人担忧的不仅是校园食品安全问题,更是政府公信力在一次次敷衍推诿中的流失。

多个信息源显示,师生身体不适疑似源于校外某蛋糕店提供的汉堡,该商家以何资质进入校园?经过什么程序?面对记者追问,济宁未明确回应“汉堡”是否为调查方向之一。

舆论不断升温,疑点有增无减。

通报发布后,事件便陷入连日的“信息真空”,公众焦虑持续发酵,猜测四起。济宁有关部门却像统一编写好的程序,重复回应“暂未接到最新情况”“有进展会联系”。

连日来,中新社记者拨打济宁各部门电话,追问学生身体情况以及调查进展。9月13日,当地宣传部首句回应“学生状态很好”,此后便称“调查中”。而被多方推至台前的“临时调查组”,在事发72小时后,仍表示不清楚是否有学生出院。

四天的时间,济宁是不是应该给社会公众一个回应?至少,学生的出院情况,并不难回答。如果138名师生的身体健康无法换来一句及时回复,我们不得不问:这些部门为何“沉默”?

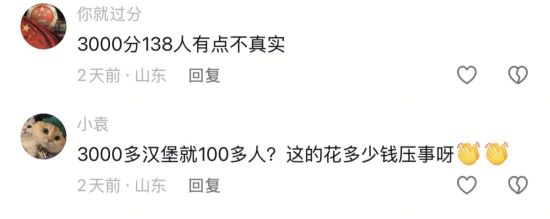

更值得一提的是,事发前不久,济宁市召开了校园食品安全监督委员会第二次全体成员会议。会议上,市教育局、市市场监督管理局向委员们表态,将继续严格落实“四个最严”要求,在制度建设上求长效、部门联动上聚合力、日常监管上抓细节、社会共治上强监督、工作落实上见成果,全力保障学校师生饮食安全。会议还提到,今年以来,多部门联合开展多次专题检查,形成“以上率下、层层落实”的工作格局,筑牢了校园食品安全防线。

8月15日,济宁市校园食品安全监督委员会第二次全体成员会议暨“邀您同查·直击后厨”活动

开学在即,当地曾称要将“开学第一餐”做成“安心每一餐”。然而不到一个月,这起事件的发生就让承诺显得苍白无力、流于形式。何况,涉事学校是当地招商引资的重大民生工程,承诺言犹在耳,但民生工程到底有没有以“民”为中心?

民以食为天,食品安全事关人民群众身体健康和生命安全,校园食品安全关乎广大学生健康成长,更是民生工程中的重中之重。守护校园食品安全没有捷径,近年来政策与机制虽不断健全,但制度的生命在于执行,再严格的规章不落实就是纸上谈兵。校园食品安全不仅是学校的责任,更是教育、市场监管等多部门必须协同守护的使命,各相关部门应时刻敲响警钟、担起责任,学生才能吃得安全、吃得健康。

调查需要时间,但透明不需要;真相需要过程,但诚意不需要。政府应深刻认识到,对人民负责不是口号,而要体现在每一个行动中。面对公共事件,政府部门应及时回应社会关切。人民的信任是政府工作的基础,而信任要靠透明、负责、务实的态度赢得。当地政府应以此事件为镜,兑现“对人民负责”的庄严承诺。

原标题《从“轻症通报”到72小时无进展,济宁校园食品安全事件为何“捂”得这么紧?》

相关文章

美国本月两次袭击委“运毒船”,马杜罗:窃取油气的谎言,是全面侵略

上海赛艇世锦赛准备就绪!奥运冠军齐赞赛事,惦念上海味道

半月谈:“拼车”“拼单”“拼婚”?年轻人进入“拼时代”了吗

“地狱就在加沙”:百万加沙人的生死逃亡

科学家尝试破译达芬奇DNA

北京香山论坛|论坛今日开幕,本届热点看点有哪些?

家内准则:19世纪美国女性的劳动困境与社会枷锁

宋耕 重木|从屈原到贾宝玉:探寻古代中国的男性气概

首家中美合资药企60%股权确认出售!BMS表态继续投资中国市场,会影响药物供应吗?

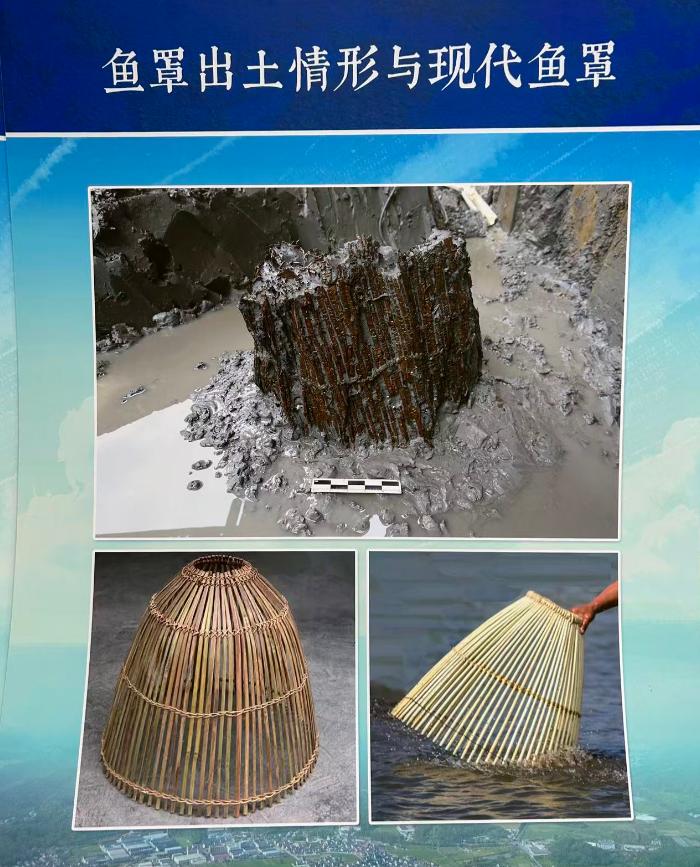

高子华|“古宁波湾”海洋文明的曙光——探访余姚井头山遗址

白垩纪兽脚类恐龙奔跑速度可达45千米/小时

2025年8月“中南好书”发布|人工智能的边界

美股三大指数收跌,纳斯达克中国金龙指数大涨1.76%

新茶饮 “副业” 混战:从一个红海卷向另一个红海

首次人体实验成功!基因编辑胰岛细胞“隐身”植入,可正常分泌胰岛素

M87*黑洞新图像揭示偏振方向出乎意料的翻转

你的AI越来越蠢?因为它学会见人下菜碟了

明查|“批评以色列”就要被吊销护照?美国会这条议案说了啥?

解读|以色列72小时袭击6国动摇地区和平信心,阿拉伯国家构建反以“统一战线”

专访|马凯硕:地缘政策不求最好但求避免最糟,亚洲表现更佳

- 应急部:持续开展燃气、电动自行车等“一件事”全链条整治

- 陈吉宁龚正深入郊区镇村园区调研乡村振兴并召开现场会,明确这些重点工作

- 河南省委书记人民日报撰文:坚定不移贯彻总体国家安全观,为谱写中国式现代化河南篇章提供安全保障

- 火山总裁谭待:很多Agent的能力还停留在类似自动驾驶的L1阶段

- 湖北一民房疑因过度采矿塌陷倒塌,镇政府:无伤亡,正在调查

- 上海浦东:顶尖青年人才最高可获700万元资助及1亿元项目补贴

- 德黑兰将实行夜间限水措施

- 美国参议院继续就政府“停摆”谈判

- 比利时列日机场因发现无人机一度中断运营

- 美国纽约地区三大机场均因人手短缺出现航班延误

- 台湾各界秋祭白色恐怖死难者,呼吁携手推进统一大业

- 新闻调查丨广西百色排涝情况如何?记者探访受灾村屯