上海的艺术家们|丁乙:迁移的工作室折射40年城市发展

《·艺术评论》近期将陆续推出“上海的艺术家们”系列,以艺术家工作室为线索,走近生活在上海的艺术家,感受他们的日常、创作以及思考,本期走进艺术家丁乙在上海杨浦区复兴岛上的新工作室。

今年春节前,丁乙在复兴岛中华造船厂旧址的新工作室完成了装修,他第一时间投入创作,准备其后在云南展出的作品——眼下,这些作品正在云南昆明当代美术馆《盘山之路》展出。

从苏州河畔到西岸,再到如今黄浦江中的复兴岛,丁乙工作室的迁移史,折射了上海城市发展的节奏,也与他“十示”近四十年的演进密切呼应。通过一系列作品,不仅能读到艺术家个人的探索,更能感受到上海这座城市文化气质的映照与牵引。

艺术家丁乙在复兴岛工作室创作。 记者 黄松 图

复兴岛是黄浦江上唯一一座内陆岛,通往岛上的定海路桥,像是一条时光隧道。一头是杨浦滨江,而另一头仿佛瞬间穿越至1980年代,一派工业化的场景。岛上只有一条马路:两边高耸的行道树,以及掩映其后的厂房、码头,构成了一个与记录城市历史,却与城市喧嚣隔绝的时间胶囊。

复兴岛中华造船厂内由旧厂房改建的工作室。 记者 黄松 图

一如持续多年的习惯,丁乙一般午饭后来到工作室,与助理交流一些日常工作。傍晚开始,享受独处且沉浸画画的时光,直至翌日凌晨三四点离开。

相比过去在西岸,复兴岛与城市的“心理距离”让工作氛围更为安静。在此,丁乙完成了目前正在云南昆明当代美术馆和云南大学人类学博物馆展出的个展——《盘山之路》中的众多作品。

丁乙复兴岛工作室全景。 摄影:Alessandro Wang,图片由丁乙工作室提供

以在地经验,再诠释纳西《神路图》

从2022年夏日西藏展览为始,丁乙展开了一系列与“在地性”结合的创作:西藏、青岛、深圳、宁波,再到当下的云南。这些地点,如拼图般构成地理学的概念,也被嵌入丁乙持续三十余年的“十示”系统之中。

2021年冬季,丁乙为了在拉萨吉本岗艺术中心和喜德林寺院举行的个展“十方:丁乙在西藏”赴藏考察。图片由丁乙工作室提供

事实上,这些拼图并非孤立。比如,在西藏作品中,表现出广阔的高原地貌、宗教的精神力量,带来的直观震撼。而云南与西藏在地理上同属横断山脉、喜马拉雅区域,在文化历史上,纳西族与藏族有着族源关系,且与藏地苯教存在渊源。

《丁乙:盘山之路》云南大学人类学博物馆展览现场,展出一卷纳西《神路图》。 图片由昆明当代美术馆提供

创作的历程,像是一场探险。过去一年多,丁乙三次前往云南,自丽江市东巴文化研究院开始,从丽江、香格里拉到德钦,从小中甸、雨崩村到松赞林寺……,在对云南进行一些文化研究之后,逐渐确立了以纳西文化为主要创作方向。但如何以当代艺术的语言去诠释和回应东巴文化,而非仅是猎奇式地提取一些少数民族元素?

昆明当代美术馆《丁乙:盘山之路》展览现场,图为第一板块“神路图”。 图片由昆明当代美术馆提供

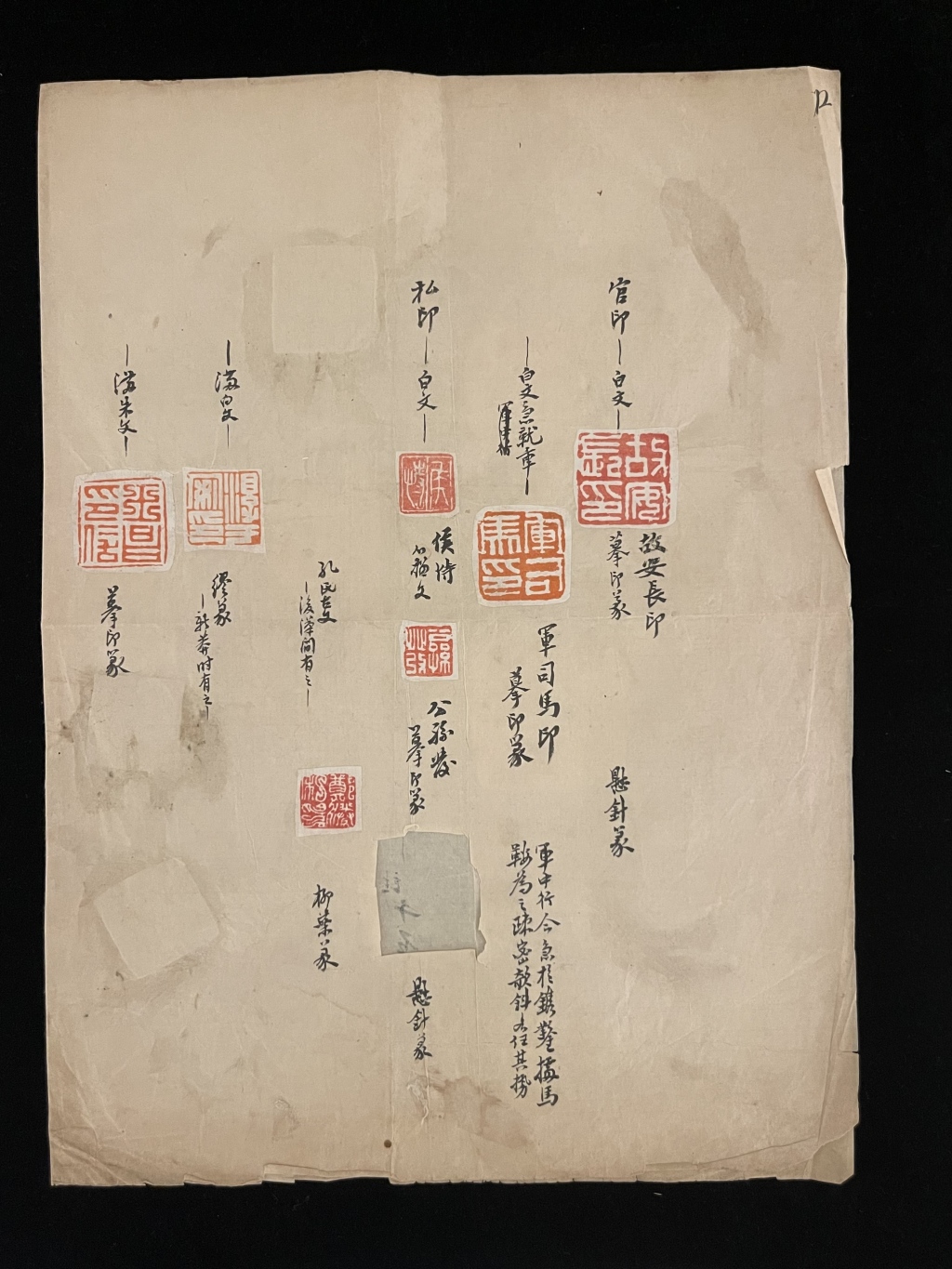

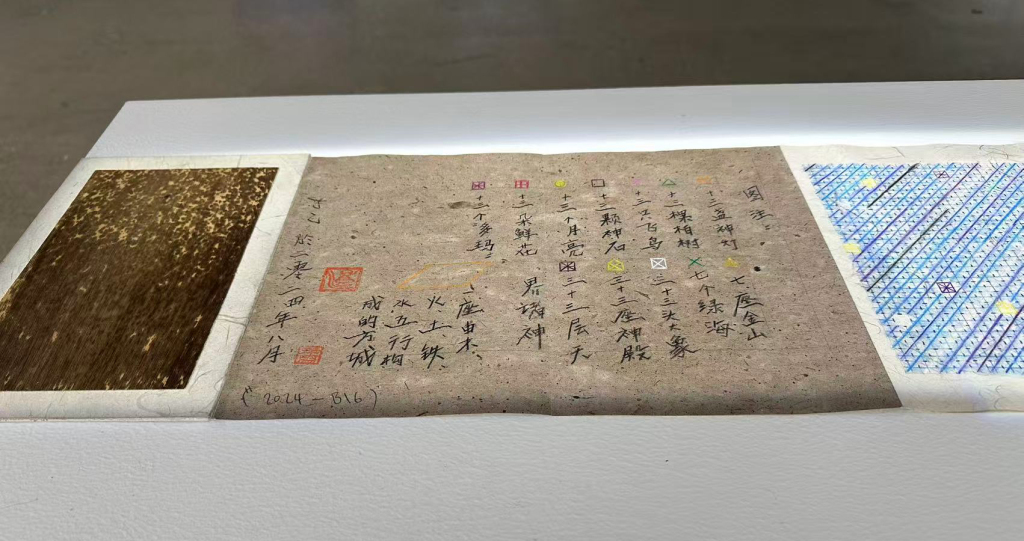

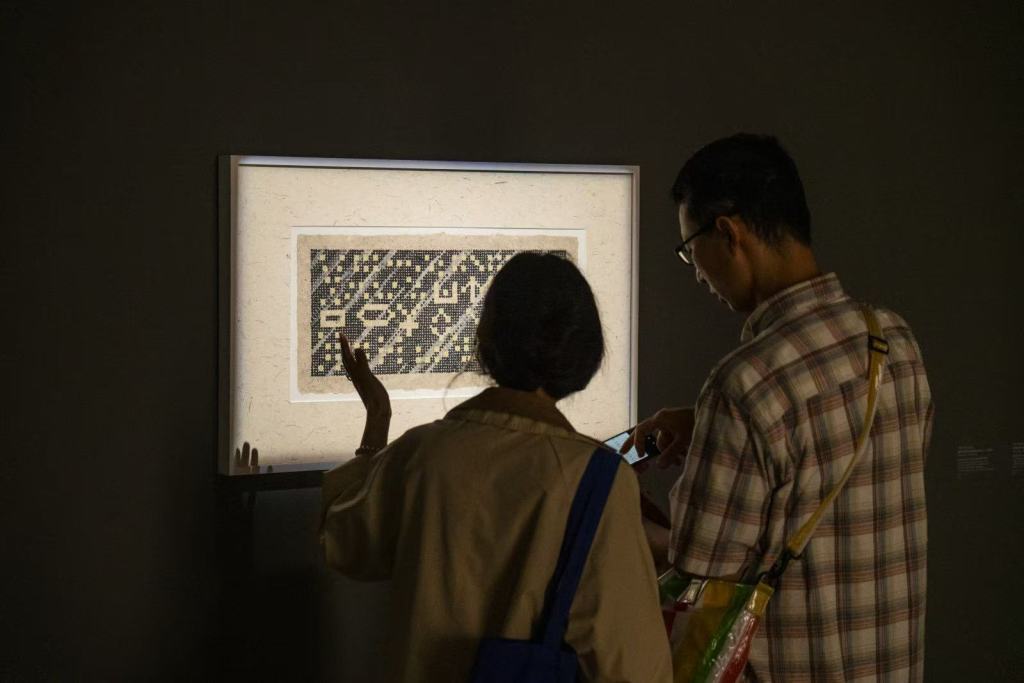

展览《盘山之路》,似乎就是这一思考的回应。一幅无限向上延展的《神路图》占据了展厅核心。作为纳西族东巴教的古老长卷画,《神路图》是亡灵攀升的精神地图:它引导灵魂涉过九条黑河,翻越九座大山,经历鬼域与惩罚,再进入人间,最终抵达净土与神域。丁乙以抽象语言重新编织这一精神旅程,把其中关键的数字符号化:七座金山、十三颗太阳与月亮、十三棵柏树、三十三座神殿……这些数字的累积成为新的视觉秩序,取代原本叙事性的图像。

展览现场,一卷画在东巴纸册页上的《神路图》,末端标注了数字对应了抽象符号。 记者 黄松 图

然而以自己的绘画语言,重新解释《神路图》的过程,丁乙是忐忑的。为此,他向中国社会科学院社会学研究所研究员鲍江讨教,还拜访了丽江市东巴文化研究院的研究员和虹、泸沽湖摩梭人博物馆馆长多吉等。然而,丁乙最初的尝试并非没有偏差。他曾用在丽江购得的东巴纸册页,兴冲冲地画了一卷横向的《神路图》。但当他拿着作品向纳西学者鲍江请教时,对方虽认可转化的方式,却指出《神路图》从来不是横向的,而是纵向展开的,因为它本质上是灵魂上升的通道。“这个提醒让我很受触动。”丁乙说,“当时我对纳西文化的研究并不深入,只是凭着激情去画。但学者的意见让我意识到必须尊重它的逻辑,于是有了第二卷纵向的《神路图》。”

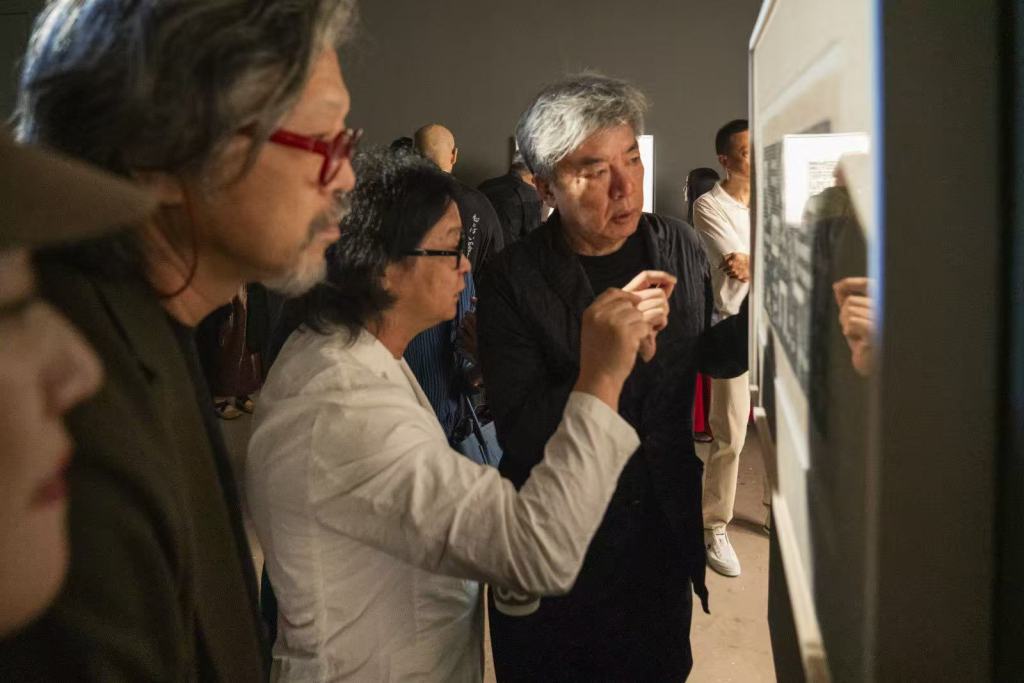

《盘山之路》开幕现场,丁乙与友人交流作品。 图片由昆明当代美术馆提供

在这个过程中,为了更进一步了解纳西文化,丁乙买了很多书籍学习、听了各种相关播客。并在去年深秋第三次深入云南时,带上了一个小型摄制组,邀请藏族导演万玛扎西执导纪录片。两台车,翻山越岭,进入了和虹曾经做过田野调查的宁蒗县拉伯乡油米村。这是一个距离泸沽湖三小时盘山路、保存完好的纳西族村落,村中无旅店,他们就住在老东巴杨扎实家中,并不断向这位主持祭祀的智者请教。在村中,丁乙观察到不同纳西村落依循相同的经书范本和祭祀传统,将宇宙、神与人的秩序紧密相连。

昆明当代美术馆《丁乙:盘山之路》展览现场。 图片由昆明当代美术馆提供

这种田野经验让创作不再停留于视觉借用,延续丁乙之前去往西藏寻访的方式,借由交流、修正、再思考的过程,让艺术成为文化之间的对话。也在符号秩序与地方文化的互文中,拓展其艺术语言。

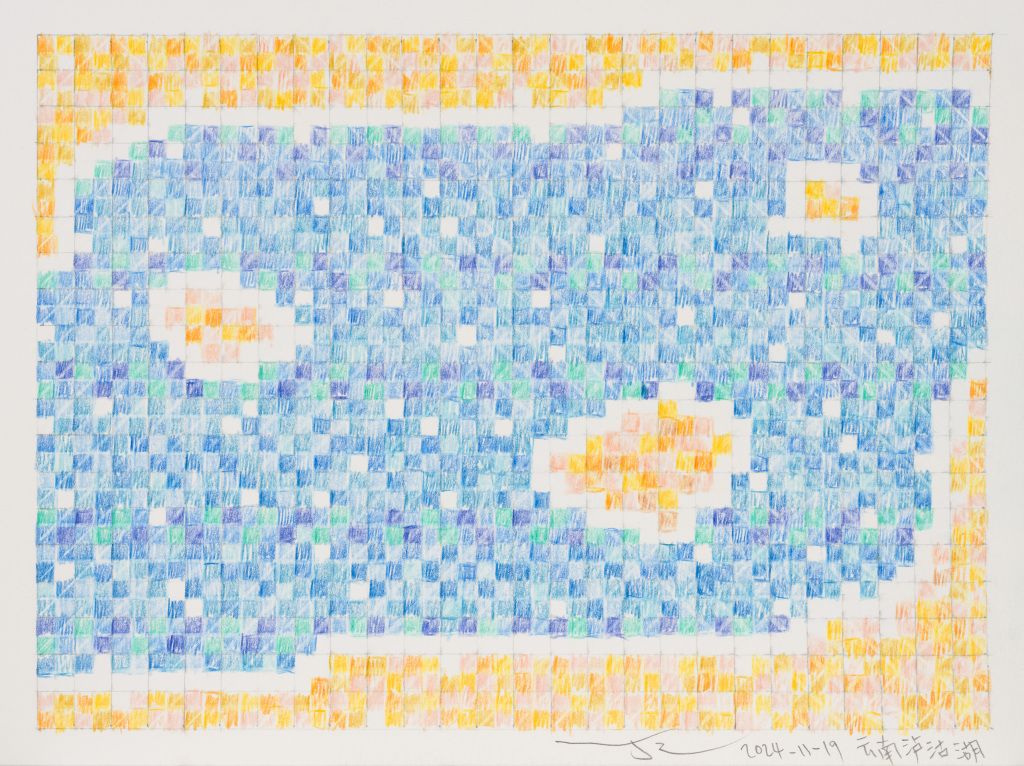

丁乙,《旅行笔记,云南泸沽湖》,速写本上水溶性彩色铅笔,20.8 x 29.5 cm,2024.11.19,图片由丁乙工作室提供

即将于9月在英国伦敦举办的个展,丁乙仍选择云南系列作品,也将带去万玛扎西执导纪录片,为欧洲观众提供在地文化背景,也试图把这段有关纳西族的经验传递给更远的观众。

昆明当代美术馆《丁乙:盘山之路》展览现场,正在播放的纪录片《神路图》。 图片由昆明当代美术馆提供

中国画余韵与当代艺术的连接

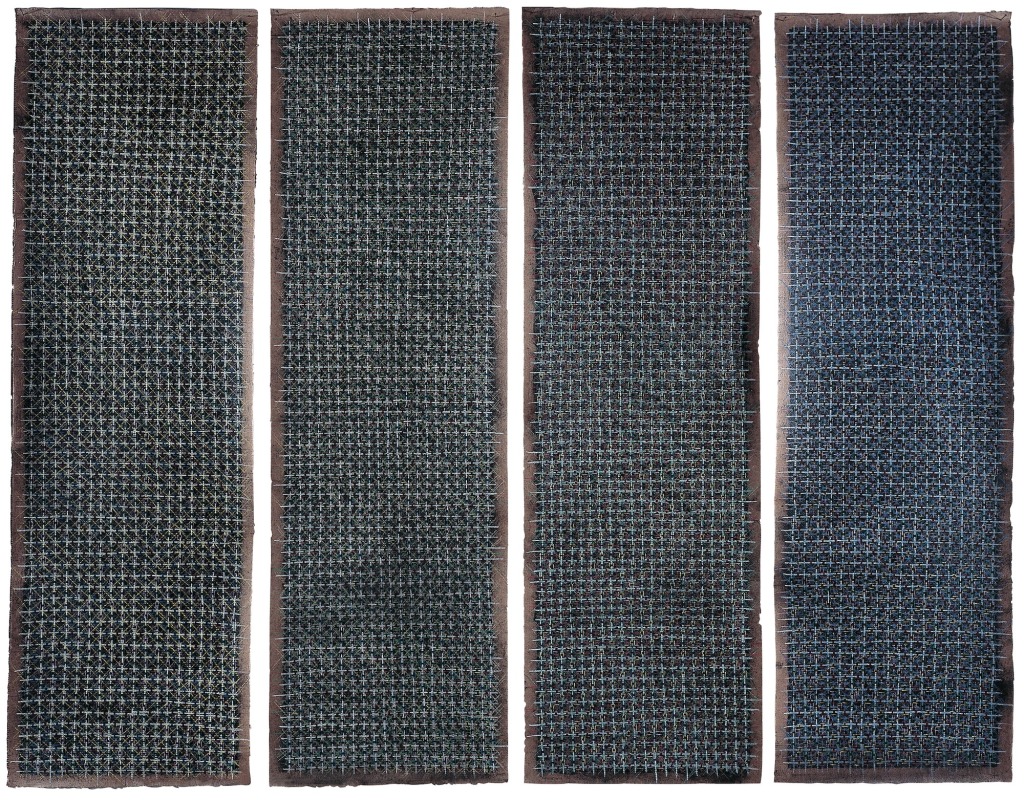

在伦敦举办个展的同时,10月3日,丁乙还将在大英博物馆与博物馆亚洲部专家举行一次对谈。这场对谈缘起大英博物馆收藏的一件丁乙创作于2013年、名为《柒拾个圆》的册页,目前这件册页正在大英博物馆展出。无独有偶,纽约大都会艺术博物馆近来也收藏了其1997年在瓦楞纸上创作的四条屏《十示1997-B26-B29》。这都是颇具中国意象的形式。

大英博物馆常设展,丁乙作品《柒拾个圆》位于图中展柜右下。 图片由丁乙工作室提供

少有人知的是,丁乙毕业于上海大学美术学院国画系,且多使用狼毫毛笔作画。据丁乙回忆,当年国画系只有五名学生,却配备了众多名师资源——应野平教山水,乔木教花鸟,书法、篆刻课程直接在上海中国画院上课。但在这种传统“课徒式”的教学方式下,丁乙开始反思,面对城市景观的更新,古老的绘画体系是否还能回应改革开放以来急剧变化的社会现实?

其实,在1986年进入国画系学习之前,丁乙在上海工艺美校学习设计,之后分配到玩具厂工作。这段经历让他较早进入了“现代主义”的知识框架,他通过学习“巴黎画派”逐渐了解现代主义。但与此同时,他对中国传统文化几乎一无所知。于是,他抱着明确的愿望:希望通过四年的国画学习,为未来可能走向的“中西融合”道路奠定基础。

丁乙,《十示1997-B26-B29》瓦楞纸上炭笔、粉笔,260 x 80cm x 4,1997年,纽约大都会艺术博物馆藏,图片由丁乙工作室提供

丁乙也尝试过以水墨寻找新的可能性,但逐渐认识到,国画难以回到宋元的辉煌,因为时代精神、社会结构都已发生根本变化。于是他转向理性绘画,开始用一种更个人化的方式去建构图像。早在1980年代末,他就在札记中写道:“既不继承中国传统,也不继承西方现代主义,要走一条新的道路。”最初这像是一种宣言,但随着眼界的拓展、参与国际展览的增多,他的“道路”逐渐在实践中变得清晰——在自我意识与全球语境中寻找创作语言。

《丁乙:盘山之路》展览现场。 图片由昆明当代美术馆提供

尽管如此,学习中国画的影响并未消失,而是潜伏在其艺术之中。比如,他依然习惯使用毛笔作画,即便蘸的是丙烯颜料;他常用册页、宣纸、扇面、屏风作为载体,甚至近期还尝试活字印刷。在这些实验里,水墨关系,通过木炭、粉笔、丙烯来呈现。

正如丁乙所言:“无形中,你曾经学习过的专业,仍在散发某种能量,与当代发生对话和连接。”

丁乙工作室一角。 记者 黄松 图

“十示”与上海文化生态互文

1987年,丁乙开始了“十字”的创作,其后经历了“平视”“俯视”“仰视”三个阶段。“平视”对应的是一种现代主义的姿态——符号化的“十示”被反复铺展,成为在平面中不断试探的个人视觉语言。“俯视”与上海这座城市息息相关。2000年前后,经由上海的城市化,重返“十字”在现实中的象征意义。那是中国急速城市化进程的时代,上海的天际线不断被刷新,城市的扩张、经济的繁荣与都市生活的节奏,渗透进了以荧光色覆盖的绘画之中。在经历了对城市的“俯视”之后,丁乙以“仰视”将创作转向更辽阔的文明图景。旅行成为他的方法,不同地域的文化属性与历史厚度,迫使“十示”脱离单一的中西对话框架,而进入一种更为广阔的全球视野中。

昆明当代美术馆的展览,同时回顾了“十示”的历程。 图片由昆明当代美术馆提供

在“十示”创作的过程中,丁乙的工作室也搬过七八个。从五角场、大渡河路,到苏州河畔,再到西岸、到复兴岛,每一个工作室,都不仅是空间调整,也与上海发展节奏的共振。城市的扩张、更新与转型,反过来也推动着“十示”的不同阶段——从“平视”“俯视”“仰视”直至近年的“精神性”探索,始终与上海的文化语境互为因果。

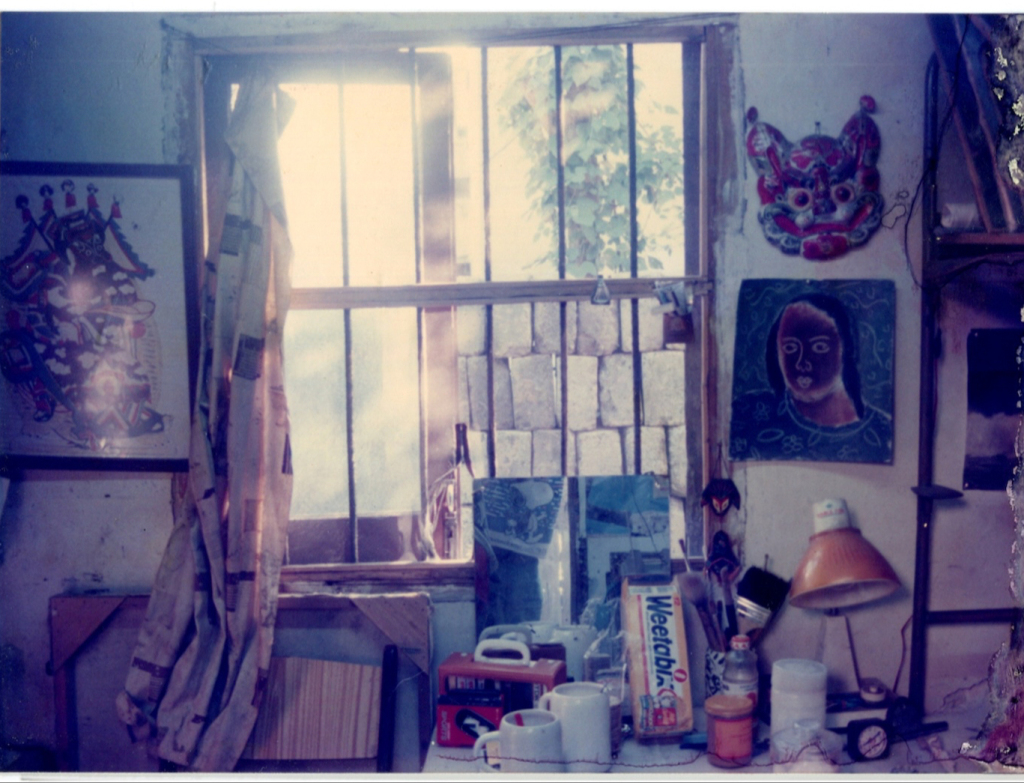

丁乙政肃路工作室,1983-1986年,图片由丁乙工作室提供

丁乙西苏州河路工作室,1999-2002年,图片由丁乙工作室提供

“上海是真正经历过现代主义洗礼的城市。”丁乙谈到,从林风眠、刘海粟、吴大羽,到陈钧德、陈逸飞等,上海绘画的现代主义脉络异常清晰,这在中国其他城市并不常见。这样的文化底色,使得上海艺术家天然具备一种“上海性”——开放、包容、国际化。艺术家不局限于本地圈层的自我设限,而是直接把视野投向世界。

丁乙西岸工作室,2015-2024年,摄影:Alessandro Wang,图片由丁乙工作室提供

这种“上海性”也体现在现实的艺术生态中。全国最早的画廊出现在此,艺术市场与拍卖的实验最早在这里发生;今天的上海,每年11月都将迎来两场大型艺术博览会,拥有上海当代艺术博物馆、浦东美术馆、龙美术馆等公共与民营艺术机构,各类艺术生态共同营造出一个百花齐放的格局。

丁乙在工作室创作。 记者 黄松 图

作为一直生活和创作在上海的艺术家,丁乙始终强调城市与创作生态之间的关系。如今,当“十示”走过近四十年的历程,丁乙试图将其引向了一个新的方向——对“精神性”的追寻。这个阶段是一个持续寻找的过程。如何赋予作品真正的精神力量?如何在当代社会仍能触动人心?这是艺术家始终愿意冒险、尝试、探索的问题。