互市论:对“朝贡贸易体制论”的否定还是扬弃

《朝贡·海禁·互市——近世东亚的贸易和秩序》一书以“朝贡”“海禁”“互市”三大关键词为核心,深入探讨了14至18世纪东亚地区通商与外交结构的嬗变。自1996年以来,作者岩井茂树陆续发表了一系列关于“互市”的重要成果,推动了朝贡体制研究向新的范式转变。本书不仅是互市研究的集大成之作,同时也吸纳了“朝贡”“海禁”领域的诸多前沿成果。因此,本书一经出版,中岛乐章、岸本美绪、王尊龙、冈本隆司、丰冈康史等学者纷纷撰文评论。为避免与其他书评内容重复,笔者将从自身最为关注的通商制度,尤其是互市论的视角出发,简要梳理本书的核心内容与要点,并在此基础上就互市论研究的未来发展方向阐述所感所悟。

一、论点梳理:互市论的起源

本书各章节如下所示:

序 章 再论朝贡体制

第一章 明朝朝贡“扩大政策”与礼制“霸权主义”

第二章 贸易垄断与明朝海禁政策

第三章 边境社会与“商业热”

第四章 十六世纪中国构建交易秩序的尝试与互市

第五章 清代互市与“沉默外交”

第六章 南洋海禁政策的撤废及其意义

终 章 互市中的自由与隔离

各章主旨清晰,基本按照历时顺序展开。至于何谓“互市”,作者在序章开宗明义:“互市广义上泛指各种形式的交易,但作为一种贸易制度则特指在政府管辖下,于指定场所进行的交易活动,并配套实行征税及对货物、人员的检查等管理措施。”

随后,作者阐明了本书的写作目的与问题意识,梳理并评述了以往关于朝贡体制的研究成果,指出了其中存在的诸多问题。有些研究过于侧重“理论构建”,将本质上截然不同的贸易类型一并纳入朝贡贸易的框架内进行讨论,导致定义上的混淆;还有一些研究忽视了明朝海禁政策放宽后那些与“朝贡礼仪”无直接关联的贸易活动,使得对朝贡贸易的理解仅局限于静态层面,难以反映其实质变化。

围绕上述问题,本书第一章和第二章从互市论视角出发,探讨了明朝将所有对外贸易纳入朝贡礼仪体制的全过程,即朝贡一元化制度的形成。第一章中,作者把明朝吸引周边诸国朝贡使节团的举措理解为再建“基于儒教世界观的礼制霸权”。为实现这一目标,明朝不仅承认随朝贡而来的贸易活动,还给予免税优待。第二章中,作者考察了明朝的海禁政策——不仅禁止本国人出海,还禁止除朝贡贸易以外的所有民间海外贸易。日本史学界通常将其称为“海禁—朝贡体制”。以往研究多认为,构建礼制秩序以及恢复自给自足的自然经济体系是明朝推行海禁政策的重要原因,但作者指出,明朝欲垄断对外贸易的意图亦与海禁政策的出台密切相关。

其后两章,作者探讨了明朝后期“互市”逐渐成形的过程。第三章中,作者重点考察了内陆边境地区汉人的跨境贸易活动以及“商业—军事集团”的形成,认为随着朝廷许可的互市贸易规模不断扩大,边境地区最终出现了“商业热”现象。第四章中,作者将视角转向广州贸易。根据其考察,正德三年(1508),广东向朝廷提出请求,希望不受贡期限制,随时开展互市贸易。几经波折,终于在嘉靖九年(1530),朝廷允许已完成“抽分”的随贡货物在市场上进行买卖。随之,不仅与朝贡毫无关系的葡萄牙商船贸易,连南海诸国的民间商船贸易也一并获得了合法地位。作者还注意到,此事与隆庆元年(1567)漳州开港(即朝廷允许中国商人从福建漳州月港出发前往海外进行贸易)密切相关,故而将二者一同置于互市体制扩大的背景下加以讨论。

再后两章,作者考察了清朝建立后,特别是十八世纪前期的情况。他认为与明朝不同,清朝在创立伊始并不热衷于再构和扩大朝贡体制,对于西洋诸国和日本,“清朝的政策旨在将边境地区的互市限定在商人间的经济行为,极力回避各国之间皇权及代表皇权的官员与其接触与交流”。第五章中,作者通过对康熙五十四年(1715)长崎贸易“信牌纷争”(由德川幕府向中国商人颁发贸易许可书“信牌”所引发的纷争)以及乾隆五年(1740)巴达维亚“屠杀华人”事件的分析,发现清朝在应对海外互市中出现的各种“骚动”时,并未采用派遣外交官或进行文书往来等常规手段来平息事端,而是选择了“沉默外交”政策。第六章中,作者讨论了自康熙五十六年(1717)起针对东南亚各地实施并持续约十年的海禁政策。至于日本为何在此时未被列入海禁范围,作者认为,与实行自由贸易的南洋地区不同,中国商人前往日本不仅被限制在长崎一地,还必须集中居住在“唐人馆”内。这实际上便是一种“在隔离管理下进行的互市贸易”。至于海禁的废止,作者将其解释为清朝在实际操作层面又回到了“通过互市制度管理对外贸易”的既定方针。

最后一章中,作者重新梳理了互市规模扩大的经纬和原因,并阐述了通商制度的演变与统治意识形态、外交动向之间的关系。宋代以后,政府在对外贸易中攫取利益的方式主要有两种:其一,官营贸易,即政府扮演商人角色直接从事贸易;其二,将贸易交由商人自行经营,并从中抽税以牟取利益。明朝以降,政府垄断贸易的趋势日益明显,最终形成了“海禁—朝贡体制”。然而,由于“试图打破贸易垄断的商人反抗”以及“随着贸易白银流通的扩大,西洋冒险家们通过武力扩展商圈”等多种因素的交互作用,以“自由参与”为特征的互市制度在明朝后期逐渐获得政府认可,并在清代得到进一步发展。

除本书外,还有一些研究尝试从互市的角度否定或重新评估“朝贡贸易体制论”。然而,仅凭朝贡体制和华夷秩序等以中国为中心,或者建立在等级观念之上的理论框架来解读历史,不仅容易忽略那些与此框架不符的历史史实,还可能在现代人的认知中植入与实际情况相偏离的历史印象。因此,许多明清史研究的前沿学者也认识到,可以借助互市的相关史实来修正朝贡体制论。其中,岩井茂树的学术贡献尤为突出。他不仅较早涉足这一领域,还积累了大量针对特定时期和特定对象的实证成果,不断深化对互市制度动态变化的理解,最终建立起独树一帜的理论体系,成就斐然。

还需要特别指出的是,本书以贸易的“自由与垄断”这一二元对立为轴,讨论了自宋朝至清朝通商政策的演变。虽如冈本隆司《岩井茂树<朝贡·海禁·互市——近世东亚的贸易和秩序>》所言那般,若沿用“自由”“垄断”这样的术语,确实容易再次陷入东方主义的窠臼。但从对国家财政的贡献来看,是选择将官营贸易的收益归公,还是通过向民间贸易课税来获取财政收入,历朝历代中央政府的不同抉择对当时的经济政策和通商制度都产生了深远影响。作者能够层层推理,深入阐释这一观点,本身就具有很强的启发性。此外,作者在第二章中提到,在明朝的朝贡一元体制下,宦官率船出海进行贸易,并在海外建立交易据点的史实也颇具价值,引人深思。但作者并没有提及这一由宦官主导的海外贸易到底持续到何时。与明朝后期边境地区互市规模不断扩大的历史趋势类似,宦官主导的海外贸易是否也经历了从政府垄断逐步向民间贸易这一开放的政策转变——至少从论述的完整性来看,这一问题仍有进一步探讨的空间。

此外,作者视互市为“另一种自由贸易”,这一观点在日本史学界引发了巨大反响。无论是在公众认知中,还是在历史学界,都普遍存在这样一种印象:十九世纪中叶,英国要求与清朝进行“自由贸易”,并通过战争与条约将所谓的“自由贸易”体制引入东亚。然而正如本书所述,在鸦片战争之前,以清代具有代表性的“广州贸易”为例,只要外国商人按规定缴纳税金,便可自由进行贸易。尽管在“互市”过程中,清政府对外国商人的活动采取了诸多限制与隔离措施,这些做法常被视为“贸易体制的不自由与不合理”,并在交易和纳税环节引入了“保商”制度。但根据1830年英国商人在其议会上的证词可知,广州的贸易实际上具有相当程度的自由。当然,这一点尚需进一步论证,但至少对于打破“公行垄断”这一固有观念具有重要意义。不过,本书对这一问题的阐述,主要着眼于十九世纪中期随条约签订而兴起的“自由贸易”。事实上,西方“自由贸易”的理念早在十七世纪前期便已在东亚海域的通商实践中初见端倪,而且这一过程正与互市规模不断扩大的历史演变相重叠。因此,“自由贸易”的观念很可能对当时乃至后来的互市制度产生了重要影响,这一点值得进一步关注。

二、试论清朝中期的互市结构

传统的“朝贡体制论”分析框架确实存在问题,但不可否认,结构式、体系化的认知是有效把握时代特征的重要方法。笔者管见,廖敏淑曾在《清代通商秩序与互市——从清初到两次鸦片战争》一文中探讨了互市的结构和类型。该文依据《皇朝文献通考》卷三十三《市籴考二·市舶互市》中的记载,将清朝的互市分为三类:①“海舶”(海路互市);②“关市”(陆路互市);③“在馆交易”(在都城北京“会同馆”或使节团入境处迎宾馆开展的互市活动)。这种分类基于互市地点,并未体现其是否受华夷秩序礼仪及意识形态的影响,因此是一种较为稳妥的分类方式。但这种分类方法将朝贡贸易,即附属于朝贡使节团的贸易活动也纳入了互市的范畴之内,属于广义上的互市。这样的分析当然可以探讨明朝中期朝贡一元体制下的对外贸易,但同样的分析框架基本上也适用于此后一直到鸦片战争前的时期(清初海禁时期除外)。由此便难以有效区分不同时代在对外贸易方面的具体特点与历史差异。与此同时,这种做法实际也在很大程度上否定了以往关于朝贡贸易体制的相关研究成果的意义。

“互市”这一历史术语有着多重含义,并随着历史变迁不断嬗变。在论述时若不谨慎待之,便容易再造新的误解。不过,仅凭这一点,是否就能否定以往关于朝贡贸易以及互市论的研究价值?或者说,互市论与朝贡贸易体制论之间是否存在对话的可能?

从中华王朝意识形态的逻辑来看,“朝贡”首先是一种礼仪行为,而允许随从人员以某种形式从事贸易活动,不过是“中华天子”的一种恩赐而已。这仅是一种附属行为,本不应与“朝贡”相提并论。但在实际情况中,鲜有仅为履行臣属礼仪而派遣使节的案例。更多时候,“朝贡”行为还是受到贸易利益的驱使。特别是在明朝彻底实行朝贡一元体制的时代,随朝贡而来商业活动几乎成为唯一的对外贸易形式。尽管当时的人们并未采用这一术语,但“朝贡贸易”这一表述确实能够较为精准地概括当时对外贸易的特征。

然而,本书主要聚焦于与朝贡活动并无直接关联的“互市”贸易。这种贸易方式随明朝海禁政策逐步放宽规模而不断扩大。清代初期,为剿灭沿海郑氏集团的反抗活动,朝廷实施了长达数十年的海禁政策,但在十七世纪后期,便全面废除了该政策,允许辖下商人出海贸易以及海外商人来华通商,并在沿海各地设立海关,建立起对外贸易的管理体制。另一方面朝贡贸易依然存续,并未随鸦片战争的爆发和南京条约的签订即刻消失,甚至在“条约体系”确立后延续了相当长的一段时间。

上述对互市的论述中融入了现代人对这一问题的理解,但若进一步审视意识形态的影响,我们会发现历史的真实面貌其实更为复杂。尽管清朝在民间层面对海外贸易采取了相对开放的态度,但也在很大程度上继承了基于儒家理念,以“中华”为中心带有等级秩序色彩的“天下观”。譬如,清朝会典(嘉庆《大清会典》,以下简称“会典”)将向清朝派遣外交使团的国家一律按照“朝贡之国”处理,类似英国和荷兰这样并未与清朝明确缔结政治臣属关系的国家也位列其中。当然,这也不是说朝贡制度便是虚构之物,像琉球和朝鲜,身处大国周边,自然不可避免地会受到清朝的政治影响,有时甚至需要借助清朝的庇护来维系其政权。这些国家通过遵守清朝所确立的礼仪规范进行朝贡,所以将其定位为“朝贡国”并无不当之处。

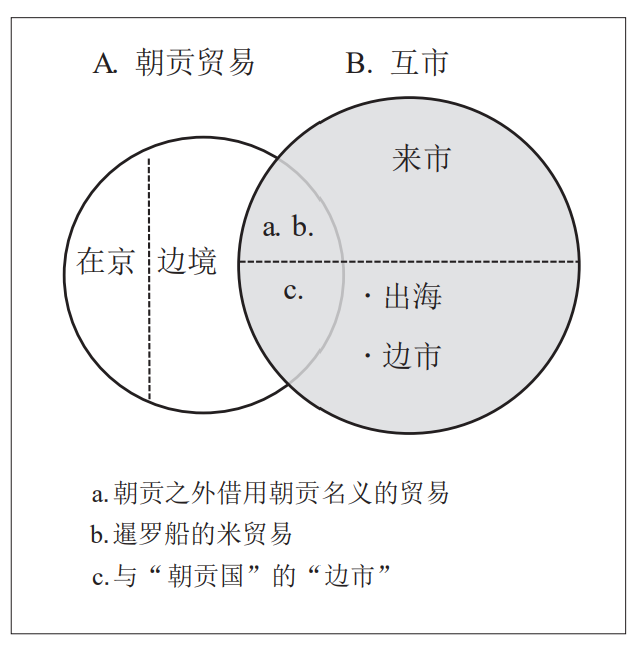

这种“虚实交错”的状态,不仅反映了朝贡贸易中种种要素的并存,同时成为研究者们把握明清时期通商关系结构的一大难点。为使非专业读者也能清晰明了地理解这一时代特征,笔者特地绘制了一张示意图(详见图1):乾隆中期,清朝通过内陆扩张,版图达到最大化。随后,朝廷一方面将前来中国的外国商船(非朝贡国船只)严格限制在广州一港进行贸易;另一方面,则将原本在北京开展的对俄商队贸易转移至边境城市恰克图。几经调整后,朝贡贸易与互市体制逐步趋于完善。从此时起直至鸦片战争爆发,这一时期整体上可视为清朝通商制度的稳定阶段。以下,笔者将借助示意图,对这一时期的通商状况进行分析。

图1 清朝中期(大约十八世纪后期、十九世纪前期)的互市和朝贡贸易

图1所示,A类朝贡贸易主要指伴随朝贡使团开展的贸易活动。此处所指朝贡使团,是那些长期遵守清朝所定的贡期(朝贡年限)、贡道(入境地点和进京路径)以及贡船数量等规定的国家,即“朝贡国”(亦包括与清朝臣属关系较为暧昧的国家)所派遣的使团。因此,从某种意义上而言,英国与荷兰虽被列入会典之中,但事实上并未与清朝结成真正的政治臣属关系,故而不在此范畴之内。同时,这种朝贡贸易也是清朝免税优待的对象。

其次,朝贡贸易根据场所异同可分为“在京”与“边境”两大类。“在京”即北京的会同馆;“边境”则指使团入境清朝的边境城市。此处“边境”还分“海路”与“陆路”两条路径,海路,如琉球经由福州入境,暹罗自广州入境等线路;陆路,则以朝鲜使团途经的凤凰城为代表。

B类“互市”(狭义)指在政府管理之下,与朝贡没有直接关系的民间贸易,可分为“来市”和“出海、边市”两种类型。“来市”以广州贸易为典型,即非“朝贡国”的外国商人前来清朝沿海及边境城市,并遵照清政府规定开展的贸易活动;“出海、边市”的贸易主体则是那些受清朝所辖,获允赴海陆邻国进行商贸的商人群体。后者因路径有别,可再分为“出海”与“边市”两类。无论是“来市”,还是“出海、边市”型贸易都必须获得清朝的出入许可。此外,除朝廷委托采办的海外商品之外,其余的“互市”贸易皆须缴纳税金。

此外,某些贸易类型虽从实际内容而言应归入B类民间贸易,但其形式仍与朝贡贸易密切相关。图1中,笔者通过两个圆形的重叠来表现这种情况。其中,a类指有别于“正贡”,以“接贡”“加贡”“探贡”等名义派遣船只的贸易类型。此类情形多见于琉球与暹罗的朝贡史料之中。b类较为特殊,指按照清朝要求,从暹罗运送大米来华的商船。这些船只表面上为暹罗国王所遣,背后却由旅居暹罗的华商组织操办,长期享有免税待遇。最后,c类指与陆地接壤“朝贡国”展开的“边市”贸易。最典型的例子,可举接壤朝鲜边境的中江互市贸易。此外,清朝商人还会越过平而、水口等关卡,进入越南毗邻地区进行贸易活动。这类贸易行为长期以来也得到了朝廷的许可或者默认。

上述内容,笔者学识浅陋,仅凭现有见闻粗略梳理,权作初步之见,尚存诸多疏漏与不足。日后将广泛征求各方意见,并以此为基础不断修订与完善。若条件许可,计划于未来择机进行更为详尽的论述。

三、互市与“自由贸易”的对话

如前所述,将明朝海禁政策放宽后的互市视为“另一种自由贸易”乃本书备受瞩目的论点之一。虽然关于此点,作者的研究仍有可进一步深入探讨的余地。但将互市与“自由贸易”(free trade)相结合的讨论思路,本身即为互市研究的发展注入了新的动力,亦可为相关讨论开辟新的方向。近日笔者在研读荷兰东印度公司(以下简称“VOC”)相关史料之际发现一有趣现象:随着VOC商业版图扩张至东亚地区,其在与中国、日本的通商交涉中已频频展现“自由贸易”(vrijen handel)理念。尽管目前笔者对此问题的理解尚显粗浅,但仍希望借此书评之机,与学界同仁分享。

众所周知,十七世纪初,随着VOC的成立及其向亚洲的商业扩展,荷兰人在印度洋遇到了葡萄牙海上霸权的强大阻力。以此为背景,荷兰法学家胡果·格劳秀斯(Hugo Grotius,1583 - 1645)的《海洋自由论》(Mare Liberum)出版,其中便包含了欧洲早期的“自由贸易”思想。根据VOC商务日记所载,最迟在1630年代,“自由贸易”的观念就已经在与东亚各国通商交涉的史料中出现。因而应留意到,本书所探讨的明清互市制度,与西方提出的“自由贸易”理念,实则在时代上具有同步性。

接下来,笔者将结合对十七世纪前期通商许可证(Trading Passes)相关史料的考察,根据平户与长崎VOC商馆长日记、热兰遮城日志、巴达维亚城日志等材料所载,简要介绍该时期围绕“自由贸易”展开的交涉史况。

首先,以VOC与明朝的交涉过程为例。1622年前后,VOC试图与明朝建立联系,谋求建立贸易关系。他们最初以福建与台湾之间的澎湖列岛为据点,多次与明朝发生军事冲突,最终被迫撤退,转而窃据台湾一隅,修筑热兰遮城(即今安平古堡)要塞。随后,为了能够达成与明朝通商的目标,VOC请求明朝沿海防卫将官郑芝龙从中斡旋,但迟迟没有进展,故而又于1633年出兵侵犯明朝沿海地区。冲突爆发的同时,VOC代表向明朝官员提出了“自由贸易”的要求。其主要内容为:① 允许“漳州—大员(以热兰遮城为中心的台湾岛西南沿海地区)”展开全面的“自由贸易”;② 允许VOC在厦门附近的鼓浪屿设置商馆,并让VOC派遣商务代表驻守福建的政治中心福州;③ 允许VOC直接与明朝中央政府的代表交涉。

只是,VOC在与明军的海战中惨遭大败,上述各项要求便就此作罢。然而,随后明朝却在某种程度上表现出了“妥协”态度。换言之,明朝政府允许持官府签发通航证(荷兰语称做“pas”。笔者认为应指明朝海禁政策放宽后,官府向可出海贸易的海商发行的“文引”)的海商进行自漳州、泉州至大员的贸易。“大员互市”实际上就为明廷所承认了。尽管这一结果与VOC最初所期望的“自由贸易”尚存距离,但荷兰人最终获得了明朝正式认可的合法贸易权,无疑向前迈出了一大步。为了保住这一成果,VOC代表要求明朝政府将这一允诺明文化。VOC很可能是想要一份正式的贸易协议,或是类似特许状性质的法律文书,但这样的做法对明朝来说太过陌生。明廷认为既然已经将涉及荷兰人的贸易纳入了“文引”这一通商制度的适用范围内,就无须额外颁发文书,便未予回应。

再以VOC与日本的交涉实况见。1609年,VOC代表赴江户谒见幕府将军。此行之后,两国间的通商得到幕府承认,不仅从将军德川家康处获得了允许渡航的“朱印状”(有将军本人印章的公文,荷兰语亦将其称为“pas”),还获许在平户(今日本长崎县平户市,由领主松浦氏统治)开设商馆。VOC的此次江户之行可谓收获满满。通过文书往来或面谈等方式,VOC代表与幕府的中枢阁僚建立起了直接的沟通管道。前述对明朝提出的“自由贸易”要求(如设置商馆、商务代表的派驻、与中央政府代表的直接交涉)在与日本的交涉中几乎都已实现。且从公司的角度来看,朱印状与通商许可“特许状”具有相同效果。

平户的荷兰商馆

但就在VOC与明朝爆发军事冲突的1633年,原本针对葡萄牙商船进口中国产生丝实行的“丝割符”价格(经幕府认可,由日本各地商人组成,专从外国商人处购入生丝的商业组织称为“丝割符仲间”。它以统一的价格购入进口生丝,并依事先议定的比例于组织内部进行分配)亦被强行要求适用于VOC的生丝进口贸易。曾在江户谒见过将军的VOC商馆长认为既然已获得将军颁发的朱印状,幕府就应该保障“自由贸易”的权利,要求日方撤销这一命令。然而,不仅此要求未能实现,1641年荷兰商馆更被迫自平户迁往幕府天领(直辖都市)长崎,其人身活动受限于一处封闭的人工岛“出岛”之上,“丝割符”制度亦要求其全面接受。显然,此距VOC所希望的“自由贸易”越来越远。

关于此后围绕“自由贸易”的交涉情形,笔者拟于今后研究中深入探讨。但仅就上述所举史实观之,若将西方“自由贸易”的到来,简单视作“互市”制度,即“另一种自由贸易”的终结——此种理解,未免过于浅薄。事实上,17至19世纪中期东亚的互市制度,正是在与西方“自由贸易”不断对话的进程中,逐渐成长、成熟,并在完全固化后,慢慢趋向瓦解。另外,若能自外向内,即从西方人的视角来观察广州与长崎等地东方互市制度与西方“自由贸易”的差异,或能够更清晰地揭示该时代东亚地区通商制度之特质与形态。

(本文原题目为《岩井茂樹著<朝貢・海禁・互市——近世東アジアの貿易と秩序>》,作者系日本大阪市立大学大学院经济学研究科副教授彭浩,刊载于《经济史研究》第25卷第0号,2022年。近期,岩井茂树《朝贡·海禁·互市——近世东亚的贸易和秩序》由江苏人民出版社推出中译本,借此机会,本文由浙江工商大学东方语言与哲学学院硕士研究生房静涵翻译、浙江工商大学东亚研究院副研究员王侃良校对,此次发表时,书评内容有所修订与删改。)