从迪士尼到乐高,中国人打开乐园的方式变了

*本文为 澎湃号·湃客财经 X 胖鲸 联合出品,湃客财经栏目独家首发,未经允许禁止转发

坐在前往金山北的高铁上,远远地就能望见多巴胺配色的显眼建筑,这正是即将于 7 月 5 日开业的上海乐高乐园度假区(以下简称“上海乐高乐园”)。

五彩斑斓的墙体与巨型积木装饰,让这座尚未正式营业的乐园,早早成为金山乃至上海文旅的新地标。甫一入园,最先映入眼帘莫过于高达 26 米的巨型乐高人仔“搭搭”、从它手中穿梭而过的“乐高大飞车”……这是上海乐高乐园的地标性建筑,也是全球首次亮相。

作为目前乐高集团在国内投资的三座乐园中首发项目,为了打个漂亮的“亮相战”,也体现上海和中国市场的特殊性,在上海乐高乐园中,这样的“首次”还是有很多。

接受媒体采访时,上海乐高乐园度假区总经理陈洁透露,整个园区内的 400 个菜单,有 75 个是乐高集团首次批准。

融合了《西游记》元素打造的“悟空小侠”主题园区、乐高积木拼搭而成的呈现国内不同城市特色景观和地标性建筑的室内外迷你天地……类似于此,上海乐高乐园集合了大量融合乐高 IP 的核心元素和中国文化基因植入的项目。

上海乐高乐园开业,是国际主题乐园巨头抢滩中国市场的一个缩影,这背后折射出怎样的行业信号呢?又将如何改写中国主题乐园产业的竞争格局?

乐园投资热浪:巨头抢滩,本土下沉

从立项到交付,筹备近 1300 天的上海乐高乐园,终于进入开业倒计时。

据悉,上海乐高乐园占地 31.8 万平方米,建成后是全球最大的乐高乐园。园区内有超 3000 个乐高模型,由8500 万块乐高积木全手工拼搭而成,项目总投资预计达 36 亿人民币,加上前期和配套设施投入,区域总投资将达到 100 亿人民币左右。

室外游船旁的上海街景(胖鲸拍摄)

地处金山枫泾,锁定 2 到 12 岁的亲子家庭,上海乐高乐园未来将与地处上海东部的迪士尼度假区形成差异化的竞争。

不止于此,未来还有更多的国际主题乐园投资倾注,仅上海就官宣了两项重要投资——去年,上海小猪佩奇户外主题公园官宣落户长兴岛,“哈利·波特制片厂之旅”落户上海锦江乐园原址,均计划于 2027 年开业。

“哈利·波特制片厂之旅”中还原电影中对角巷与禁林场景

即便是已经开业多年的上海迪士尼乐园,也在谋求进一步的市场拓展,不仅持续完成了多轮的项目和园区的扩建,并于近日启动了二期规划,以提升对游客的吸引度。

当国际巨头纷纷完成中国一线城市布局,本土品牌正以更下沉、更灵活的策略,进行“差异化竞争”破局。

目前国内头部的四家主题乐园运营方——华侨城(欢乐谷系列)、华强方特集团、长隆集团、海昌海洋公园——在 2010 年前后乘着上一波中国主题乐园投资热的红利得到了扩张。

从海昌海洋公园来看,这两年其策略重点之一是 IP 路线,自有与授权结合。目前海昌打造了以极地海洋动物为原型打造的“七萌团”等自有 IP,并引入国际 IP 奥特曼与其展开深度合作。尤其是围绕奥特曼 IP 打造的主题酒店和娱乐区,带动乐园热度的大幅攀升。

奥特曼主题馆落户上海海昌海洋公园

另外,海昌还在积极进行轻资产的转型,自身输出成熟的项目设计和解决方案,与当地政府、企业联手打造地标性的文旅产业,目前已经与上海金桥、北京通州等区域达成合作。这一策略的目的在于突破过去传统乐园“高负债、长周期”的困境,降低投入风险,提升变现能力。

在本土市场,另一个巨大的变化在于主题乐园的运营方,过去主要是区域性文旅集团以及房企地产等资本主导。近两年,越来越多 IP 运营商、互联网平台方等跨界资本的参与,如泡泡玛特、爱奇艺等。

泡泡玛特城市乐园

本土品牌正在通过转型与扩张,逐渐构建起覆盖全国的主题乐园网络,为中国的主题乐园和文旅生态注入了新的变化,与国际品牌形成分庭抗礼之势 。

乐园经济转型:情绪价值引领,多元业态创新

但这一轮的乐园投资狂潮,也并非简单的规模竞赛。

胖鲸注意到,在巨头荫庇下的角落中,一些新的乐园经济形态正在全境开花,以前所未有的速度重塑文旅消费的版图。这些新形态中,有的基于传统乐园创新突围,有的则是跨界而来的“非典型乐园”。它们以独特业态重塑文旅消费版图。

这一切的变化,都要回归到当下中国消费市场新需求的背景来看待——在当下的乐园中,游客不再满足新奇过山车等游乐设施带来的肾上腺素激升,而期待通过沉浸式的体验和服务获得情感共鸣和心灵治愈。

ta 们会期待在环球影城穿戴好学院魔法袍,手持魔杖,体验魔法世界的一天,并将这种美好的体验和打卡内容,分享到社交媒体上,获取更多的社交资本。ta 们也会因为万圣节、圣诞节等特殊的节日活动,在亲身参与中与众人一同庆祝欢乐。ta 们还会主动购买喜欢的 IP 同款、周边,以满足对喜欢的角色的情感寄托……

文旅融合的行业环境下,乐园经济也需要通过不断转型升级,以满足消费者对于情感消费的需求,驱动消费者决策的形成。

路径一:IP 沉浸式体验,情绪共鸣与身份认同

在这股转型解构浪潮中,IP 的价值不再停留于符号层面,成为乐园经济中构建情感连接与多元消费场景的关键力量。

其一,IP 是情绪价值的具象化载体,尤其对于新生代消费群体。

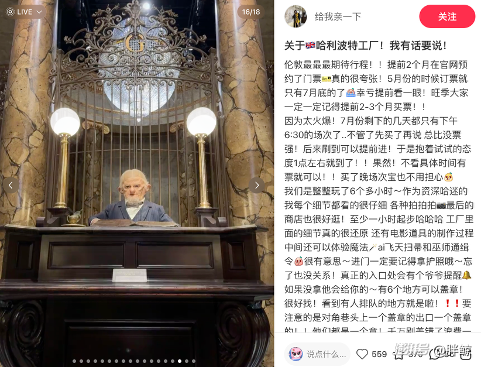

未来将于上海锦江乐园开业的“哈利·波特制片厂之旅”,是华纳兄弟推出的以系列电影为主题的沉浸式体验项目。游客走进 100% 还原电影画面的场景,如霍格沃茨魔法学校大礼堂、神秘禁林等,仿佛置身于危险又奇幻的魔法世界。项目设置了大量互动装置,游客可以拿起魔杖,在特定区域施展魔法;骑上飞天扫帚模拟飞行,亲身体验成为魔法师的奇妙感受。

游客分享伦敦《哈利·波特制片厂之旅》游玩攻略与心得

其二,IP 沉浸式体验的受众定位更为精准。

譬如日前官宣的扬州爱奇艺首个线下乐园,其目标就是依托平台的 IP 资源,打造以特定影视主题 IP 体验为核心的沉浸式空间,吸引影视剧观众。而泡泡玛特城市乐园则精准锚定潮玩爱好者和年轻消费群体,将泡泡玛特的热门 IP 形象融入游乐设施、餐饮、购物等各个环节,构建了一个专属的潮玩奇幻世界。

这些案例都在印证,当下的 IP 沉浸式乐园项目通过强化受众对 IP 的情感认同,高效地锁定特定群体,使其愿意为相关的付费项目、周边产品等消费,进而实现从吸引游客到驱动消费转化的闭环。

路径二:不被定位的乐园业态,解构“玩”的边界

传统主题乐园的模式趋于饱和,一些创新者们也开始从细分赛道切入,从场景轻量化、流量碎片化等角度,重新定义乐园的内涵与外延。

一方面,有的项目聚焦于特定的场景体验,满足游客在视觉、社交等方面的新需求。

上海 INS 新乐园是典型案例。其所在区域复兴公园有着深厚的历史文化底蕴,但原有的空间和业态功能逐渐褪色,亟需更新升级以满足当代消费者的需求。INS 新乐园将目标受众定位为 Z 世代,集电竞、音乐、演艺、餐饮、酒吧、艺术展览等多元业态于一体,从地下一层到六层,每一层都似一个平行宇宙,为游客提供全方位、沉浸式的娱乐体验,让 ta 们自由表达自我、释放情绪。自开业以来,INS 新乐园便成为社交媒体上的热门话题,众多明星也纷纷打卡,成为国内“娱乐综合体”的标杆。

上海 INS 新乐园夜景与内景(胖鲸拍摄)

以上海影视乐园为例,其主要功能是为影视作品提供拍摄场地,同时兼顾旅游观光。近期,上海影视乐园推出了“新世界”系列 IP,将戏剧表演、互动游戏等元素融合,打造出“沉浸式戏剧+实景探索”的复合业态,在社交媒体中引发广泛讨论。在“新世界”中,游客不再是被动的观看者,而是剧情的参与者,宛如亲身参与了一场戏剧的拍摄。这种高度参与的体验形式,极大地增强了游客的沉浸感。

上海影视乐园的“新世界”IP 获得不少好评

另一方面,一些项目摈弃了传统乐园的空间限定,用“玩”来重构与空间的连接方式。

诸如哈尔滨大冰雪世界,基于冰雪自然资源,打造了大型的冰雪主题体验空间。园内有各种冰雕作品、冰雪游乐设施以及冰雪主题表演等,将冰雪这种独特的自然资源转化为经济资源,融入乐园经济体系,也是一种乐园经济的方式。据统计,2024 年冰雪季,哈尔滨累计接待游客约 400 万人次、营业收入超 4.7 亿元。

近期还出现了室内模式,比如一些室内动物园品牌直接在商场内打造了动物互动体验、动物主题科普教育活动、主题餐饮等多元化的体验项目,这是对传统的室外动物园的游览模式进行了更加轻量化的延伸。

总体的趋势看,乐园经济正经历一场“去重化”解构,从大而全的综合性乐园向垂直功能突出的新形态裂变。

乐园经济的未来进阶之路

2016 年,上海迪士尼乐园开业;2021年,北京环球影城开业;2025 年,上海乐高乐园开业。9 年时间,全球三大顶级 IP 乐园巨头终于在中国市场成功“会师”。

但在中国市场,主题乐园与文旅市场的竞争早已“不可同日而语”——

本土品牌从“学徒”加速进阶为竞争者;国际巨头在扎根中“深耕本土”,探寻与中国文化的深层共鸣。

消费者开始“祛魅”,不再满足于乐园初体验的浅层兴奋,转而追求更深层的情感归属、文化沉浸与场景创新。

中国文旅产业也在从资源依赖转向创意驱动,主题乐园凭借其强大的 IP 整合能力、场景应用能力等优势,成为转型的核心驱动力之一。

在全球化视野与在地文化的碰撞中,未来衡量一座城市文旅竞争的标尺,不仅是拥有多少主题乐园,更是看能否以乐园为支点,翘起文化、旅游与消费共振的生态。

这才是上海乐高乐园开园之际,带给中国文旅的真正启示与长远命题。

本文为澎湃号作者或机构在上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表的观点或立场,仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。