数字底稿|新疆自动化教育拓荒——专访黄志祥教授

【编者按】我们时常惊叹于数字殿堂的辉煌,却很少低头去看它的地基。我们试图记录缘起,皆因所有改变世界的庞然巨物,最初都只是细小的砖石。

“”推出专栏“数字底稿”,记录信息时代的创造者、研究者、普及者、参与者甚至是被数字浪潮裹挟的普通人的故事,为奔涌向前的数字文明建立一份人文备份。

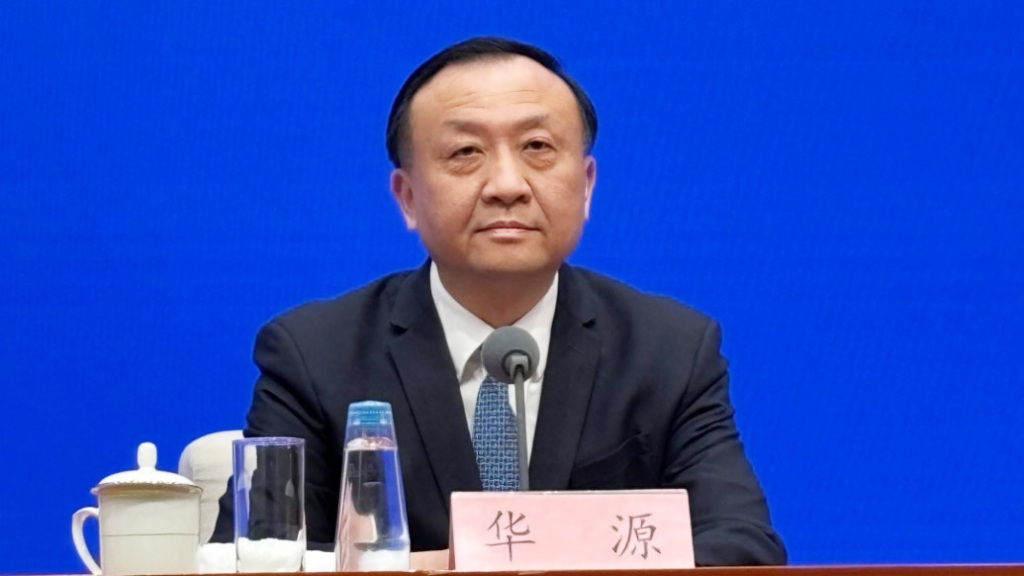

本期“数字底稿”的口述访谈,记录了清华大学校友、新疆大学黄志祥教授从年轻教师成长为新疆自动化教育与技术开拓者的历程。这份口述史料,不仅记录了一位学者从校园到边疆的抉择,还保存了新疆高等教育与信息技术起步阶段的珍贵细节。

黄志祥教授1958年毕业于清华大学电机系,留校参与前沿数控机床研发,不久响应国家号召,毅然奔赴新疆。从参与筹建新疆大学电机系,到转入新疆工学院(现新疆大学)主导自动化专业建设,他在艰苦环境中扎根四十载,不仅为新疆培养了首批自动化人才,更与夫人沈家犖教授共同攻克了维吾尔语计算机输入的技术难题,首次实现维吾尔文的电子化输入,为民族语言信息化研究奠定基础。

本文由首发,访谈者刘年凯系清华大学科学史系副教授。访谈时间为2025年10月7日,地点为北京中关村。

黄志祥教授

黄老师,您是哪里人?请先讲讲您在清华大学的经历?

黄志祥:我1936年生于江苏无锡。1952年我16岁考入清华大学电机系工业企业电气化专业,本来是1957年毕业。在学校,我的成绩不错。32门课程中有30门课程是优,1门是良,1门及格。因为品学兼优,我被选拔成政治辅导员。当政治辅导员期间,又担任工业企业电气化专业(当时我们专业有4个班)的党支部书记。因为从事辅导员工作,我推迟到1958年毕业。

1958年毕业后,我留在学校担任数控铣床的研制车间(简称“三号车间”)的办公室副主任,主要负责器材后勤和人员安排。实际上,我1957年就脱产在那里工作了。那个时候讲无私奉献,一分钱工资都没有的,出差去买东西,全是自费。

当时数控铣床车间有个核心小组,包括李民范、薛实福、夏绍伟、郝维谦,还有我。李民范是机械系的教授,留苏回来的;郝维谦是机械系的党总支书记。这个数控铣床项目相当于学生的毕业设计,全是学生在参与。数控铣床项目是1958年完成的,当时日本都还没有数控技术。

您什么时候决定去新疆?

黄志祥:1959年,蒋南翔到教育部当副部长。新官上任三把火,他召开了全国高等教育工作会议,说新疆还没有高等院校,内蒙古也没有,那么清华大学、北京大学、人民大学还有化工学院这几个学校要去支援新疆。当时清华大学电机系、北京大学化学系、人民大学政工系一共派了15个人去筹建新疆大学,当时叫“新疆大学筹备委员会”。新疆维吾尔族自治区副主席买买提伊敏·伊敏诺夫担任筹委会的主任,温厚华担任党委书记。温厚华以前担任过西南军区改造起义部队工作团宣传主任、军事副代表、中宣部副部长的秘书等,他一心一意要把新疆大学建好。

其实,派我去新疆的时候,我在清华大学担任数控机床项目办公室的副主任,算是已经有了很好的工作。不过我充满了豪情壮志,国家哪里有需要就去哪里,哪里艰苦就去哪里。当时清华还指定了两位同志去新疆,不过他们都拒绝了。一个软磨硬抗,说不舒服,有肺结核;还有一个就是开除党籍也不去,后来清华大学很愤怒地把他调回原籍了。

您的家人是做什么的,他们同意您去新疆吗?

黄志祥:我的父亲叫黄修青,是民国时期交通部上海工业专门学校机电科毕业的,这是上海交通大学的前身。他是新中国成立初期四机部(第四机械工业部)的唯一一个一级工程师,是电话专家。我的大哥叫黄敞,当时在北京大学工作。他是搞军工的,著名的半导体专家,研究潜艇发射导弹的大规模集成电路。我二哥叫黄敦,是新中国第一批留苏研究生,在苏联拿到了副博士学位,他当时也在北京大学工作,专业是流体力学。

我父亲和我哥哥都不反对我去新疆,当时支边也是一件光荣的事情。他们知道新疆很艰苦,我父亲把他在东北穿的狐皮大衣送给我,很鼓励我去的。离开北京时,我全家,包括父亲还有大哥、二哥都到火车站送别。

去新疆时,您和沈家犖老师结婚了吗?

黄志祥:当时我和沈家犖还没结婚,只是谈对象。她也是清华大学电机系毕业的,我们是同班同学。当时中科院要成立计算所,从清华大学、哈尔滨工业大学等高校要学生去工作。跟清华大学要12名,其中4位党员中就包括沈家犖。那时,计算所还在筹备当中,所址在西苑旅社,就是后来的西苑大饭店。当时,筹备委员会的党委书记温厚华问我话,一听说我有对象,而且在计算所,高兴得不得了,立刻就到中宣部开介绍信去调人。但中科院不同意调她去新疆。所以我自己去了新疆。

黄志祥教授在新疆家中

请您谈谈刚到新疆的经历?

黄志祥:当时都没有直达乌鲁木齐的火车,火车最远通到尾亚,这是新疆和甘肃边界的一个小城市——它本来不是城市,因为火车站而建立了一个城市。我们15个人刚到尾亚的时候,沙尘暴来了,把尾亚埋起来了。乌鲁木齐派了轿车来接我们,用铁锨、铁锹、尺镐把帐篷刨出来,支起来,我们在那儿住。当时一杯水要一毛钱,稀罕到这个程度。不过即使如此,我们还是豪情万丈。进新疆第一站是苦水站,我们男男女女,住在“地窝子”里,什么叫地窝子?就是地里挖个洞,然后用圆木支起来,搭成一个铺,大家不脱衣服,穿着衣服就在上面睡觉,这就是地窝子。当时条件很艰苦,我们坐三天三夜的汽车才到乌鲁木齐。当时,新疆土地特别好,叫黑土地,一锹挖下去全是油,滋润得很呐。

您当时到乌鲁木齐以后主要是负责什么工作?

黄志祥:乌鲁木齐条件也很艰苦。新疆只有一个新疆学院,是培养中等学校教师的一个中专性质的学校,没有高校。新疆大学当时还叫新疆大学筹备委员会。

我刚到乌鲁木齐,开始参与新疆大学电机系的筹备工作。刚去的时候,新疆大学什么也没有。要成立电机系,实验室里面没有东西怎么行?所以上级拨了300万经费。300万!当时不得了的。我们有个5人的采购小组,我是副组长,设备科科长胡光廉是组长。我们到内地去采购发动机、发电机、仪器仪表等。采购组成员全国各地去跑,青岛、上海,等等。根据工厂推销的产品册子去买东西。我们先跟厂家订货,他们发货,然后在乌鲁木齐提货就行了。

这个过程是1959年到1960年。那个时候我还没结婚,采购快结束时,我在北京,学校党委书记温厚华也在北京。他就鼓励我,你赶快结婚,结婚后就可以把沈老师带过去新疆。但是他们的工作与发射卫星有关,结婚后沈老师很长时间也没能过去。

当时清华大学派人本来是计划“几何级数增长”的,就是第一年3个,第二年5个,第三年7个这样。1959年只有我去,所以相当于欠了2个。1960年,我回去的时候,清华大学又有老师加入,一位是电机专业的张纯根,还有一位发电专业的林友仁,都是好同志。张纯根是1958年清华大学毕业的,留在清华教学;林友仁是福州大学毕业后调到清华去的。我们三个人一起意气风发,高高兴兴地去新疆筹建电机系。重庆大学也有一批去新疆的。当时还有重庆大学的一位老师叫丁宗荣,重庆大学电机系1950年毕业的,年级大些,他担任系主任,我们去是做助教、系秘书这样的。

最开始在新疆工作,是不是遇到很多困难?

黄志祥:条件很艰苦。当时,全国的土木工程、建筑系支援新疆大学成立建筑系。建筑系的师生打土培——泥巴加稻草打成砖头,盖房子,叫“砖拱房”,没有梁的,很困难的。那时候2层楼房,厕所都没有,都要上公共厕所,在外面。我们说笑话,冬天上厕所,要带根棍子,撒尿时候搞不好尿就冻了,你要把冰打掉才行,条件很艰苦。

困难时期,我们每个人分两分地,自己种地,把菜交给食堂。你交多少菜,他给你多少菜票。我们自己种甜菜、小白菜、胡萝卜,生活是很艰难,不过那个时候意气风发,一点儿也不觉得苦。

请您谈谈当时的招生工作?

黄志祥:第一届学生全是维吾尔族,他们进校以后,第一年是学汉语,学校有汉语教研室的老师教汉语。第二年才进入正规的专业教学。当时第一个班有30个人,其中有阿不来提·阿不都热西提,后来当了全国政协副主席。

那几年,全国大学每年都分配毕业生到新疆大学。不过到了1962年困难时期,新疆大学宣布“下马”,不建了。所以有一部分教师就回内地了。

您继续在新疆工作?

黄志祥:是的,新疆矿冶学院看中了我,我就去那边工作了。新疆矿冶学院是中苏友好条约里面苏联支援项目当中的一项。因为新疆有很多稀有金属,钼啊,铍啊。特别是在可可托海,生产稀有金属,叫绿宝石,里头可以提炼稀有金属,耐高温,可以耐到2000摄氏度,它的合金就可以用于人造卫星上天。我们不是要给苏联还债嘛,可可托海有小火轮(蒸汽机动力拖轮),两个礼拜给苏联送一轮。当时还往苏联送新疆的苹果,用一个圆圈来判断苹果大小,苹果放到圆圈上,掉下去的,苏联人就不要,只要掉不下去的大苹果。

矿冶学院规模很大,特别是地质系,当时是苏联专家来帮忙建的。矿冶学院的楼也都盖得非常大,都是苏式的——莫斯科第一矿冶学院是什么样,它就什么样。我们去矿冶学院睡觉的床,全部是苏联运过来的俄式床,还有仪器设备都是苏联运过来的,条件其实比新疆大学要好。

张存根和林友仁也一起到新疆矿冶学院。我们还是筹备电机系,我是工业企业电气化教研室的主任,张存根是电机教研组主任,林友仁是发电教研室主任。在矿冶学院,1962年开始招第一届学生,也是只招维吾尔族。第二届学生就有汉族了,分为一个民族班、一个汉族班。民族班学生第一年学汉语,之后用汉语教学。1965年,北航的党委书记武光,去新疆维吾尔自治区任党委书记,主管文教,就认为矿冶学院不要搞得那么窄,于是机械系、土木系全都有了,把新疆矿冶学院改成了综合性的“新疆工学院”。当时,西安交大逐年有毕业生去新疆工学院。我们自己也培养,我们1964年开始有毕业生,优秀毕业生留校当老师,所以电机系的老师数量也逐渐增长。

新疆工学院电工系老师合影

沈家犖老师什么时候到的新疆?

黄志祥:我和沈家犖结婚后一直分居,过了13年,在1972年,她调去了新疆。因为两方面总是僵持也不行,我那时都有两个女儿了。她们在北京虽然分了住房,就住在中关村,也是北京户口。但她一个人带两个孩子也很辛苦,所以最后决定还是来新疆。两个女儿也跟着到新疆去念书。大女儿考中学时,正好北大绵阳分校撤回北京,北大附中招生,她考到北大附中,跟着我的哥哥、也就是她的伯伯在北京上学。后来考上清华大学,也学自动化。小女儿一直在新疆读书,高考考到首都医学院。

沈老师到新疆以后也在新疆工学院工业企业电气化系,教计算机。沈老师对新疆是有贡献的。她去以前,新疆没有计算机人才。她到新疆工学院后,有一部分人跟着她做毕业设计、课程设计,毕业了以后到了新疆计算中心等各个单位,搞计算机。包括现在新疆计算中心的总工程师等等,都是沈家犖培养出来的学生。当时新疆工学院并没有计算机系,我们把计算机列为重点之一,自动化专业课程包括计算机。我虽然是自动化专业的,也自学微型计算机原理教材,教计算机。

听说沈老师还研发了一个软件?

黄志祥:对,维吾尔文处理软件。当时我得到了一台Apple-II苹果电脑,是学校奖励的。沈老师就利用这个电脑来搞维吾尔语的电脑输入。1980年代,有人搞汉字的输入,她搞维吾尔语的输入。后来在新疆大量推广。她虽然没学过维吾尔语,不过不要紧,维吾尔语是拼音文字,32个字母,记清就可以。计算机输入是从左到右的,维吾尔语是从右到左输入,所以输入方式要改一改,但数字的输入方式又不一样,等等。沈老师很聪明,解决了这些问题,最后这个成果获得了新疆维吾尔自治区科技进步三等奖,还发给我们一个金质奖章。她搞硬件——当时汉字有汉卡,汉字可以搞,那么维吾尔文字也可以搞。我当时也配合她,锦上添花,在软盘上做了维吾尔语的输入。

当时的鉴定会开得极为隆重,是在新疆有色局的大礼堂举行的。新疆维吾尔族自治区党政领导人出席,包括当时的新疆维吾尔自治区党委书记宋汉良同志,还有妇联的领导。我作为课题组长做工作报告,沈家荦做技术报告。邀请的鉴定专家有西安交通大学的鲍家元教授和杭州电子部52研究所的刘庭华研究员等。会后自治区领导还专程接见我们,第二天新疆日报头版头条做了报道。后来,有人在IBM机器上接着做这个工作,叫吾守尔·斯拉木。当时,吾守尔在上海进修,听说沈老师在新疆搞维吾尔文输入,他立即赶回新疆,跟沈老师取经。吾守尔现在是中国工程院院士。

你们在新疆工学院一直工作到什么时候?

黄志祥:当时有规定,支援新疆的同志到了35岁如果还没结婚,就可以调回原地去。张纯根和林友仁到35岁还没有结婚,上级就让他们回内地了。张纯根后来在杭州丝绸学院工作,林友仁去了福州大学。

我和沈家犖一直在新疆工学院待到1998年才回来,整整40年啊!我应该是1995年向国务院学位委员会申请,在新疆工学院建立了工业自动化硕士授权点,然后招生。1998年,第一个硕士研究生张新燕毕业,我就退休回来北京了。张新燕现在是新疆大学的博士生导师。后来新疆工学院就合并到新疆大学了。

您在新疆待了40年,新疆的变化很大。

黄志祥:当然很大,刚去的时候,乌鲁木齐就一条街,南门到北门一条街,大概是500米左右,我离开时,已经是繁华城市了。现在是国际大都市,我们中国往西的枢纽嘛!

您回北京以后,还回过新疆吗?

黄志祥:我1998年回到北京,住我女儿家。之后在校庆时去过一两次。我的房子还在乌鲁木齐,我在北京没有家的,是住女儿家。我的户口、退休金,一切关系现在都在新疆。

您个人觉得最自豪的成就是什么?

黄志祥:我最自豪的成就就是,无私奉献,竭尽所能,在新疆把自动化专业建立起来,培养了很多自动化人才,也培养了很多少数民族的老师。40年里,我教过的学生至少1600人。所有单位搞自动化的,比如新疆计算中心的总工程师、风力发电的主要负责人,各行各业里面搞电气化的,基本都是我的学生。在新疆,我可以说是桃李满天下啦!

我们一个教研室的同事,有维吾尔族、哈萨克族、锡伯族、蒙古族的。我也把他们带出来,现在他们都是教授了,我们还是保持联系,有很深厚的友谊。

我现在已经90岁了,说的这些都是琐碎的事情。我这一生做了一件很有意义的事情,就是贡献了我的一份力量,在新疆把自动化专业建立起来了。我一生无悔,内心很愉快。