这场技术转移大会在沪开幕:发布万项需求,企业投资超200亿元

9月22日,2025InnoMatch技术转移大会开幕式在上海张江科学会堂举行。作为浦江创新论坛的重要组成部分,本次大会呈现“规模、需求、体验”三大亮点,面向全球发布超10000项技术需求,企业投入资金总额超200亿元。

万项需求涵盖人工智能、量子科技、生物医药等20多个前沿领域,大会还发布了2000个人才需求岗位,并展示1728项国际国内待转化成果与高校优质成果,847项中小企业创新产品,80余项前沿领域的首发首秀产品和体验场景。

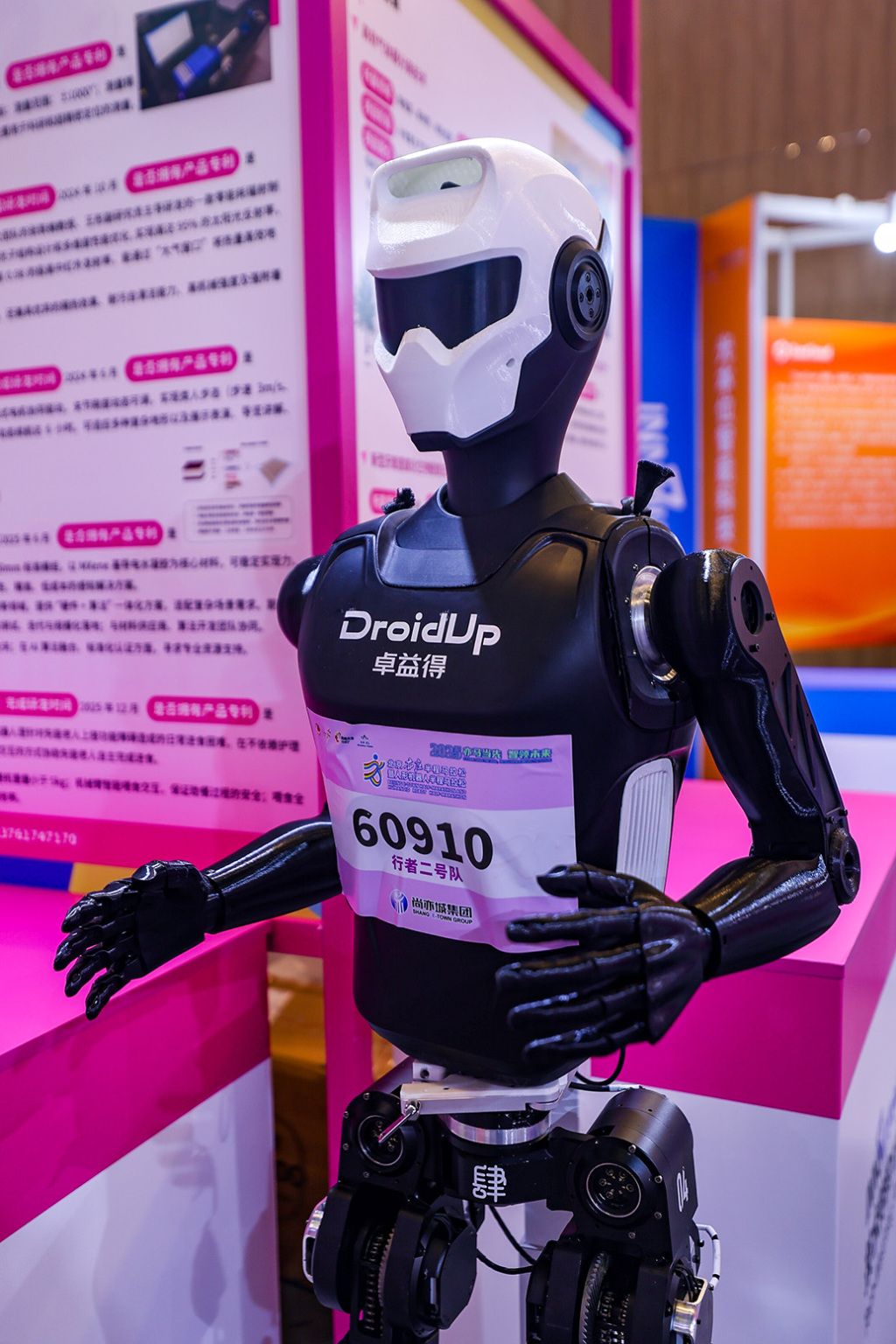

全国首位机器人博士生背后团队再探创新

此前在9月14日,全国首位机器人博士生“学霸01”正式入学上海戏剧学院,而在其皮囊之下的卓益得“行者二号”机器人也亮相此次的技术转移大会。同样为人们所关注的是,“行者二号”在今年4月北京举行的人形机器人半程马拉松赛上获得季军,且是参赛者中唯一没有在比赛中途更换电池的机器人。

大会现场展区 主办方 供图

卓益得创始人、上海理工大学机器智能研究院执行院长李清都介绍,这款机器人的一大特点在于轻量化,身高一米七的它体重只有不到30公斤。在机械驱动方式上,“行者二号”采用仿生结构,将下肢的电机集中放置在胯部,4个电机通过特殊的“钢丝”连接带动腿部的运动。这种构造使得轻量化和长续航成为可能,在相同身高和负载的情况下,体重能够减少40%。

基于轻量化、安全性和长续航的特点,在量产阶段机器人生产的成本就会相对更低。在大会举办的同期,50多台“行者二号”组成的方阵也在河南郑州举行的全国职业技能大赛上亮相,承担导引、巡检、表演等职能。

卓益得无疑是上海理工大学技术转移成果中尤为显著的一项,来自巴西的团队专门把“行者二号”邀请过去一起合影。而除了对接外部资源外,学校内部的合作也或许因为大会有了实质性的推进。同在展台上,上理工的另一只团队带来了具身智能柔性感知导电水凝胶传感器,正在探索机器人皮肤的应用。双方早已达成合作意向却一直没有机会深度交流,趁着大会期间,传感器团队负责人和李清都不断地讨论技术细节和合作方向。

上海理工大学技术转移中心主任廖玉清表示,学校待转化的项目在大会上得以呈现,也获得了很多的关注。目前在学校的角度,技术转移的机制体制已经有所突破,能保证师生的成果进行顺利转化;而在市场角度,从概念验证到转化落地,希望能有更多更长期的资金支持作为支撑。

为了帮助成果转化,此次大会首次打造了“技术交易集市”,瑞金医院“无创血糖仪”“自动眼征测量仪”、农科院“灵芝孢子油软胶囊”、中科优势“叶田强益生菌”等产品现场推广。在“转化门诊”特色服务板块,来自技术转移、知识产权、法律、投资等领域的资深专家,为企业和科研团队提供1对1咨询与全流程陪跑服务。“转化门诊”累计对接项目374个,遴选50余项具备商业潜力的成果,已有19个项目进入准概念验证阶段,10个项目完成赋权成立公司,转化合同金额超3亿元。

大会现场展区 主办方供图

首发首秀云集,脑机接口专用芯片革命性突破

“我们设计的脑机接口专用芯片,能够将输入阻抗的性能提升100倍。我相信它不管对于芯片本身,还是对于无创脑机接口技术下一阶段的推动,都会是革命性的贡献。”结束了路演的上海交通大学集成电路学院副研究员赵阳对记者说。

赵阳所在团队设计的芯片,突破了脑机接口芯片在功耗与通道数方面的瓶颈。在无创脑机接口技术的实际应用中,这款芯片能够让使用者在舒适环境下进行脑电记录,无需导电膏,仅用干电极就能达到所需效果。这样脑机接口接入可以简单得像戴一顶普通帽子那样简便,甚至再往前一步可以通过佩戴耳机来采集信号,充分拓宽了未来的空间。

据了解,此次大会集中展示了一批代表性创新成果与转化案例。除了脑机接口专用芯片之外,上海交通大学还带来了“高精度微波振动形变位移测量技术与产品”“魔方无人机系统设计与应用”,多项技术处于国际领先水平。华山医院展示了“脑胶质瘤治疗性DC疫苗”,华东师范大学通过“所有权赋权+协议约定收益”赋权模式,推动“新型高端酶制剂”产业化,成本降低90%以上,实现机制改革与技术创新双突破。

作为本届大会重要亮点之一,包括脑机接口、核酸药物、基因编辑、集成电路材料、超宽禁带半导体等在内的6家面向未来产业的概念验证平台首次集中亮相。这些平台通过深度提供技术验证、商业验证、资源对接、孵化支持等全链条服务,有效降低未来产业创新成果的转化风险与研发成本。