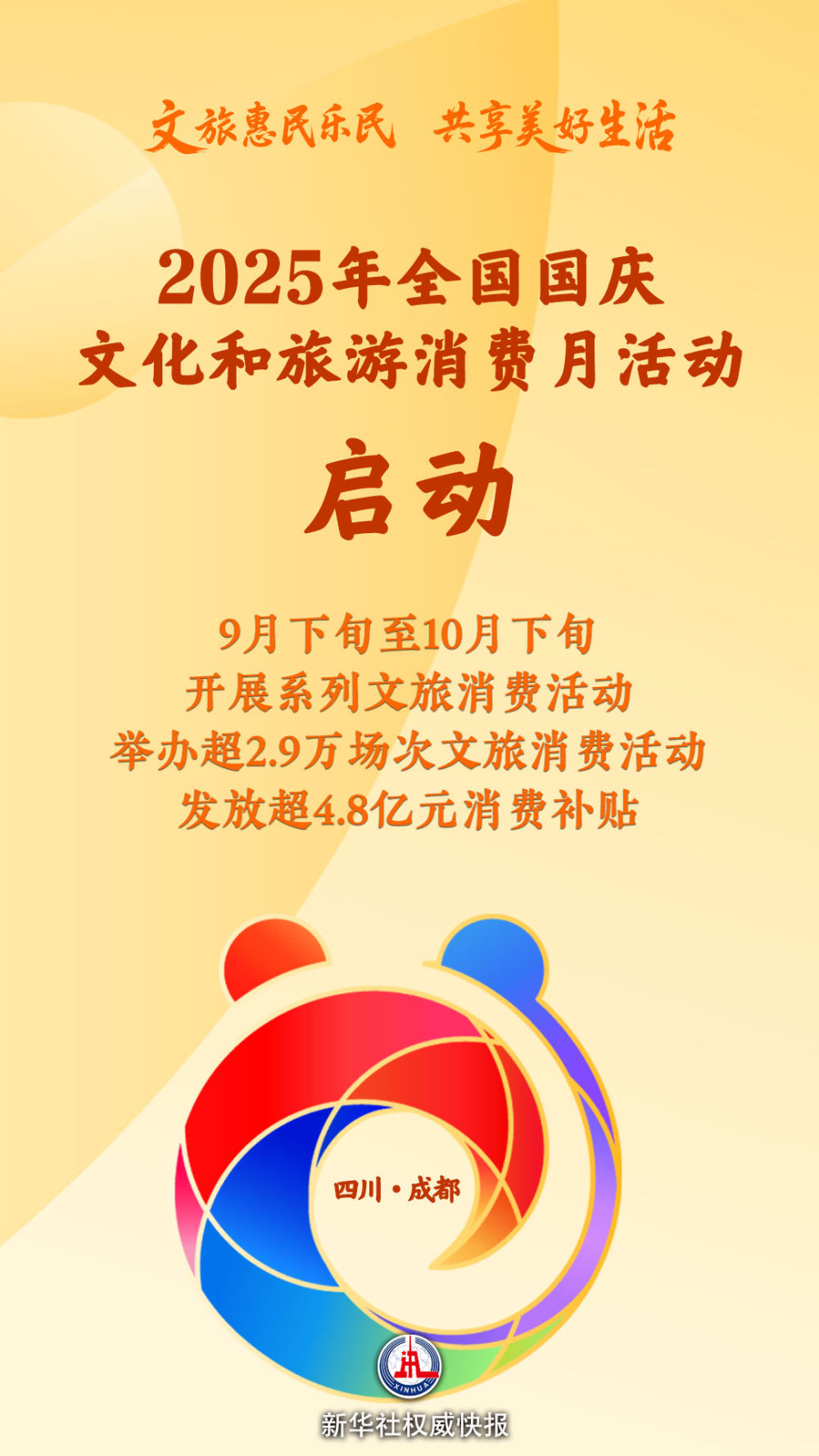

李公明︱一周书记:在危局中捍卫自由的……勇气与思想远见

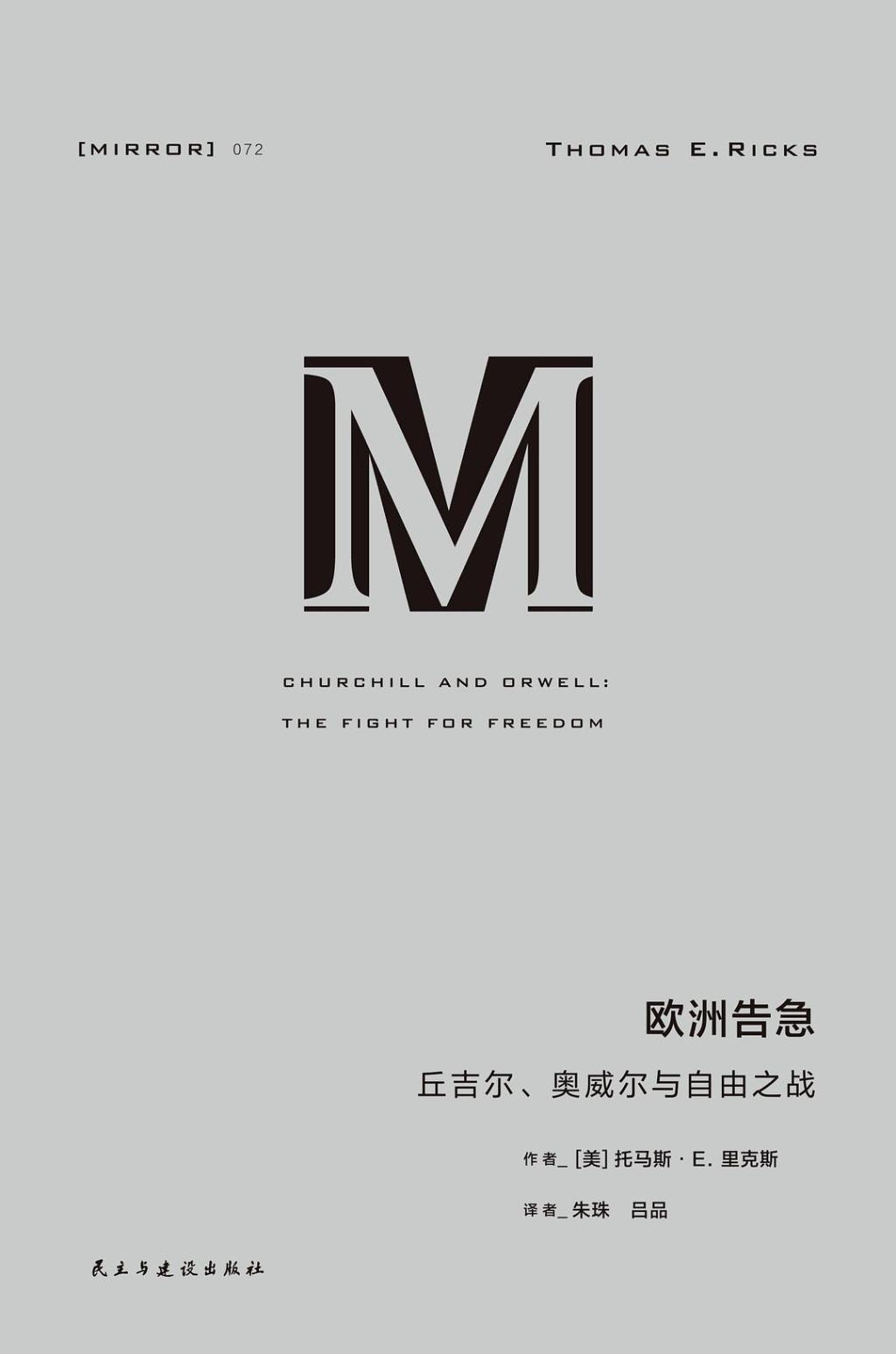

《欧洲告急:丘吉尔、奥威尔与自由之战》,[美] 托马斯·E.里克斯 著, 朱珠 、吕品译,民主与建设出版社丨理想国,2025年9月版,392页,98.00元

前几天从欧洲回来,收拾好东西之后读的第一本书就是托马斯·E.里克斯 (Thomas E. Ricks)的《欧洲告急:丘吉尔、奥威尔与自由之战》(Churchill and Orwell: The Fight for Freedom,2017;朱珠、吕品译,理想国译丛,民主与建设出版社,2025年9月)。写在扉页上的那句“谨以此书献给所有捍卫自由的人”让人眼热,同时也想到了作者把两位传主联系在一起的理由:这“两个叫温斯顿的人”的最大贡献就是分别以剑和笔为捍卫自由作出了重要贡献,并且在历史上留下深远影响。他们是温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill,1874-1965)和埃里克·布莱尔(Eric Blair,1903-1950)。乔治·奥威尔(George Orwell)是布莱尔的笔名,世人一般只知道乔治·奥威尔;温斯顿是奥威尔的小说《1984》中的主人公。

原著的书名是“丘吉尔与奥威尔:自由之战”,在章节安排上是两人穿插交错,内容上也是以人物的经历为叙事主线。中译本的书名改为“欧洲告急”,虽然有点突兀,但是不无理由,所凸显的是发生在二十世纪三四十年代的这场“自由之战”的欧洲危局背景。客观来看,如果光从丘吉尔研究或奥威尔研究来看,很难说里克斯的这部著作在学术上有什么新的、深刻的创见。他的创意无疑在于把两人紧密联系在一起,而且放在欧洲历史的一个关键节点之中,由此凸显了二十世纪历史进程中“自由之战”的重要意义,这是在人物研究与历史、观念史领域之间的一个被提炼出来的耀眼的主题。作者不仅以清晰、流畅的叙事还原了个人在历史上的重要贡献,并且对今天的国际局势与人类的命运充满了关怀之情。

在一部双人传记中,把两位传主放在一起穿插论述显然还要有一些更具体的理由。里克斯解释为什么要把这两位人生经历大不相同、彼此之间也没有直接关系的人联系在一起的理由是:“在很多至关重要的方面,他们的思想却具有高度的相似性。他们都生活在20世纪中期,都致力于应对同样的问题:希特勒和德国,斯大林和苏联,美国及其对英国的取而代之。他们应对的方式和武器也是相同的:他们的才智,在世人不屑一顾之下仍然对自己的判断力充满信心,以及非凡的文字能力。而且,他们所遵循倡导的都是自由民主的核心原则:思想、言论和结社的自由。”(2页)正是因为对人类自由的不懈追求而有着共同的奋斗目标,虽然他们在很多方面迥然不同,生活轨迹毫无重合之处,而且从未见过面,却在远处彼此欣赏和呼应。乔治·奥威尔给《1984》的主人公取名为“温斯顿”不会没有来由,而丘吉尔对这本小说也喜爱有加,从头到尾读了两遍(3页)。

除了共同的思想和立场之外,两人在二十世纪三四十年代一起共同面对纳粹德国的兴起和战争威胁、欧洲政要的绥靖主义思潮蔓延和日益激化的社会矛盾等复杂形势,他们在危局与战争中表现出来的为了捍卫自由的无畏勇气、面对现实的清醒判断力和高瞻远瞩的历史洞见,这是为他们并置立传的更重要理由。

里克斯不是平铺直叙他们的一生,而是明显侧重于他们人生中最重要的三十年代和四十年代,也就是欧洲因纳粹德国的兴起而遭受战争磨难和民主政治崩溃的危局时期。在这一危局中,作为政治家的丘吉尔对于反抗德国法西斯的战争性质有着极为清醒和坚定的认识。就在英国正式宣布加入战争的那一天,丘吉尔这样说道:“这场战争,归根结底,将是一场确保个人权利坚不可摧的抗争。这场战争,将是一场重建人类精神境界、使之重获生机的抗争。”(3页)在今天面对俄乌、中东冲突以及国际政治格局的急速崩裂等危局的时候,丘吉尔的这句话有着无比重要的分量。作者指出:“奥威尔与丘吉尔都认为,他们所处时代最根本的问题并不是马克思提出的由谁控制生产方式,也不是弗洛伊德提出的人类心理机制,而是在国家机器日益强大、步步入侵私人领域的大环境下,如何维护个体的自由。……国家谋杀(state murder) 始于20世纪20年代至30年代,于20世纪40年代达到顶峰,他们则共同致力于阻止这一趋势愈演愈烈。”(3-4页)令人感慨和极为不安的是,今天发生在世界上许多地方的悲剧的实质也正是“国家谋杀”,而且这种趋势目前的确是愈演愈烈。在国家强大机器的入侵面前,如何维护个体自由,这也是对书名中的“自由之战”的一种诠释。关于反法西斯战争与自由的关系,我们从小就知道,那是因为当年看得烂熟的阿尔巴尼亚电影中的一句游击队员的接头暗号:“消灭法西斯!”“自由属于人民!”但是对于何谓“自由”却要等到进入“新时期”的历史语境中才不断有所认识。里克斯说:“正如奥威尔曾经写道的:‘如果自由意味着什么,它意味着有权告诉人们他们不想听的东西。’在他看来,尤其是指那些人们不愿意承认的事实。奥威尔倾其一生追求着这种权利。”(5页)近期在美国政坛持续上演的大学与媒体的言论自由被封禁的风波,说明了捍卫自由之战仍然是当今政治现实的重要议题。

从该书在2017年出版后的反响来看,对今天现实的忧虑和思考使读者更有理由认为作者采取双人传记的叙事方式是极为合适的选择,因为对于今天从美国、欧洲蔓延到整个世界的自由危局来说,没有比用剑与笔捍卫自由原则和鼓舞人们的道德勇气更为重要、更为迫切需要的事情。正如《纽约时报书评》所讲的,本书的两位主人公是“人们怀念至今的人物。认真解读这两个人物具有非常重要的意义,不仅关系到理解他们所生活的年代,而且有助于理解我们目前的世界”。在这本引人入胜的书中,奥威尔与丘吉尔对批判性思维的坚守给人留下深刻印象(见该书封底)。

关于该书的主题对认识今天的现实所具有的深远意义,作者也有明确的阐述:“如今,人们对历史‘伟人’理论嗤之以鼻,但有时候,个人的作用的确举足轻重。丘吉尔与奥威尔对我们今天的生活和思想仍然产生着持续的影响。他们并没有亲手建立起一个战后的西方世界,没有为持续经济繁荣以及赢得妇女、黑人、同性恋和被边缘化的少数族裔平权运动的逐渐胜利作出直接贡献,然而他们的奋斗却在政治、经济、物质和精神等诸多方面为建立起这样的世界创造了条件。”(4页)应该说,今天人们或许就像作者所讲的对“伟人”理论嗤之以鼻,但是对一个当政的“恶人”所导致的毁灭性现实却有越来越深刻和痛切的认识,而且这个“恶人”所要摧毁的正是当年丘吉尔与奥威尔所要坚决捍卫的那个自由世界。可以说,丘吉尔与奥威尔的自由思想观念和为了捍卫这种观念而付出的努力是今天最为需要的思想启迪与道德勇气。正如作者所说,“丘吉尔为我们今天能够享有的自由作出了自己的贡献,奥威尔的著作影响了我们今天对自由的理解。他们的人生和著作应该在这一背景下被更进一步了解。这样,我们便能够更加深入理解今天生活的世界,同时也有可能找到更好的应对办法,正如他们在自己生活的年代所做到的那样。”(5页)虽然在实际上我们今天对于二战后人们所享有的自由与对自由的理解的复杂性,以及对于冷战所塑造的正义与邪恶阵营的对抗有着远比当年“两个叫温斯顿的人”更多的后见之明,但是他们当年的焦虑、思考和坚持不但没有过时,而且更加具有警醒世人的意义。

另外,即便从人生经历而言,虽然这“两个叫温斯顿的人”并无交往,但是两人却有着相似的成长经历和成名传奇。丘吉尔和奥威尔都没有上过正规的大学,都是在进入社会的职业生涯中开启自我的成长教育。他们在年轻时都曾在大英帝国的海外殖民地为国家服役,丘吉尔因为这段经历而走上政治家的仕途,奥威则作为在缅甸的英国皇家警察而开启了思考权力压迫的思想历程。丘吉尔和奥威尔都曾经担任过战地记者,丘吉尔是在1899-1902年的布尔战争(Boer War)期间,奥威尔则是在参加西班牙内战的时候同时也是战地记者。说到这里的时候,里克斯不无骄傲地说他也有过相同的经历,当过报道伊拉克战争的战地记者(4页)。更有意思的是,丘吉尔在纽约遭遇车祸,奥威尔在西班牙内战中被子弹射中脖子,两人都因为命运的垂注而与死神擦肩而过。丘吉尔从落魄政客到战时英雄、二战历史的重要史家,奥威尔从名气一般的作家到文学史、思想史上的巨擘,他们都是毋庸置疑的英国现代史上的巨人。历史学家西蒙·沙玛(Simon Schama)把两人称为“时代的建筑师”,认为他们是“最让人难以置信的同盟”(4页),虽然不无夸张,但是就他们的人生与时代最紧密相扣的那一环——为捍卫自由二战——来说,是有道理的。

作为青春期的成长经历,丘吉尔很令人感兴趣的是他在海外军旅生涯中突然产生的对学习的渴望,于是他读了亚里士多德、柏拉图、麦考利(Macaulay)、叔本华、马尔萨斯(Malthus)和达尔文等人的著作。最重要的是他如饥似渴地读完了吉本(Gibbon)的巨著《罗马帝国衰亡史》(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire),他说“我立刻被这本书的情节和风格所征服”(12页)。这是经典名著对人的成长的熏陶力量。想起2009年我在悉尼的Elizabeth书店买到一套1891年版的爱德华·吉本的《罗马帝国衰亡史》,出版书局是伦敦Geore Bell&Sons,七卷精装小开本,是Bohn's Standard Library文库中的一种。据该版前言,它汇集了Guizot、Wenck、Schreiterhe 和Hugo等多家注释,以帮助学生阅读和理解这部名著。由此不禁想到当年丘吉尔读的也是这个版本,因为两百多年来此书版本甚多,这个版本未必是最好的,但却是在十九世纪晚期比较流行的。颇有意思的是,我买的这套书每一卷的扉页都贴着一张标签,于是知道这套书是英国一所学校于1891年颁发给一位在历史学科目中获奖的学生,写有该生和校长的名字,书的品相相当好。来自英国西敏大学的艾华教授看到我抱着这套书回来,惊讶到嘴都合不拢,她说在英国这不仅是学历史的学生必读,而且所有有文化的人也都会读过。其实,阅读吉本远不仅是一种文化修养的象征,吉本史学的政治批判精神对今天的世界仍然具有深刻的启示意义。如他对塞维鲁皇室以独断专行的意志支配国家、奴役臣民,置原来在罗马人头脑中尚存有的法律约束和自由精神于不顾,认为这是导致帝国衰亡的罪魁祸首;又比如他对基督教之虚伪和腐败的批判,令人想起了黑格尔在他的早期神学和政治学著作中对基督教和国家学说的批判。有点可惜的是里斯克只谈到吉本对丘吉尔的文风有显而易见的影响,而没有谈到思想上的影响(12页)。这也有可能是因为后来丘吉尔的文字风格的确引人瞩目所致。

三十年代是丘吉尔的落魄时期,也是欧洲告急的危机时期。在里斯克对于三十年代的描述中值得关注的是当时人们的普遍感受和看法:他们这代人将会目睹“西方文明的终结”;“那时候有许多人,特别是热心时政的年轻人,都认为资本主义自由民主已经失去活力并进入衰落期。西方生活方式的衰亡,特别是自由民主主义的衰亡,成为文化生活中常见的主题,每天都出现在报纸上和私人日记中。”(51页)著名历史学家阿诺德·汤因比(Arnold Toynbee)在三十年代初也认为“西方的社会体系可能崩溃并丧失功能”,这成为当时越来越普遍的观点。1937年美国著名政治学家哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)在文章中预测即将出现“堡垒国家”(garrison state),在这样的国家里,“精于使用暴力的人将掌握大权,有序的经济、社会生活全面让位于作战力量”(52页)。在当时的英国上流社会中,有势力可观的一小部分人对法西斯主义甚至希特勒抱有认同感,其中最突出的是丘吉尔的亲戚伦敦德里侯爵(Lord Londonderry)。奥威尔曾评论说:“英国统治阶级的成员究竟是坏还是蠢,实在是当代最难回答的问题之一,而在某些时候又是一个非常重要的问题。”里斯克说他写下这句话的时候,脑海里浮现的可能就是伦敦德里侯爵(55页)。从二十世纪历史到今天的世界动荡危局,“统治阶级的成员究竟是坏还是蠢”这个问题实在是太重要了,而且清醒的人们经常会给出的答案是“既坏又蠢”。当时英国和欧洲都有许多鼓吹绥靖政策的人把自己看作务实的思想家,“现实主义”一直是绥靖政策自我标榜的思想旗号。丘吉尔的回应是,德国纳粹获得权力本身就意味着绥靖政策最终会导致战争。“当时希特勒成为德国总理仅约三个月时间,正在采取行动把德国变成一党制的国家。1933年底,丘吉尔在众议院另一次发言时断言:‘最亟须关注的事实是,德国正在重整军备,德国已经开始重整军备。’”(60页)

1939年9月1日星期五清晨,德国军队入侵波兰。9月3日英国政府在柏林发出最后通牒之后宣布向德国宣战。丘吉尔当天下午在英国下议院的发言是一份重要的历史文献,他说“我们参战是为了对抗纳粹暴政的罪恶,拯救全世界,保卫人类最神圣的所有。参战不是为了获取统治地位,不是为了帝国扩张,也不是为了军事利益;参战也不是为了剥夺任何一个国家的资源或发展空间。这场战争的本质将是为了确立个人的权利,让其基础坚如磐石,这将是一场建立并重塑人类境界的战争。”多年以后,奥威尔写道:“如果这场战争有任何目的的话,那就是为保卫思想自由而战。”(96页)1940年5月13日,丘吉尔作为首相在下议院的发言铿锵有力:“……通过战斗反抗邪恶暴戾的势力,绝不让自己屈服于这场针对人类社会、黑暗可悲的罪行。这就是我们的政策。你们问,我们的目标是什么?我的回答只有一个词:胜利。”(103页)里克斯说丘吉尔在当天扭转了整个战时内阁的态度,这的确是“二战”中最重要的一个时刻(109页)。丘吉尔后来告诉哈罗公学的学生,他在“二战”前期学到的最重要的一点便是:“绝不屈服,绝不屈服,绝不,绝不,绝不屈服于任何东西……”(115页)把丘吉尔的话放在今天的国际局势来看,会更加令人感慨不已。

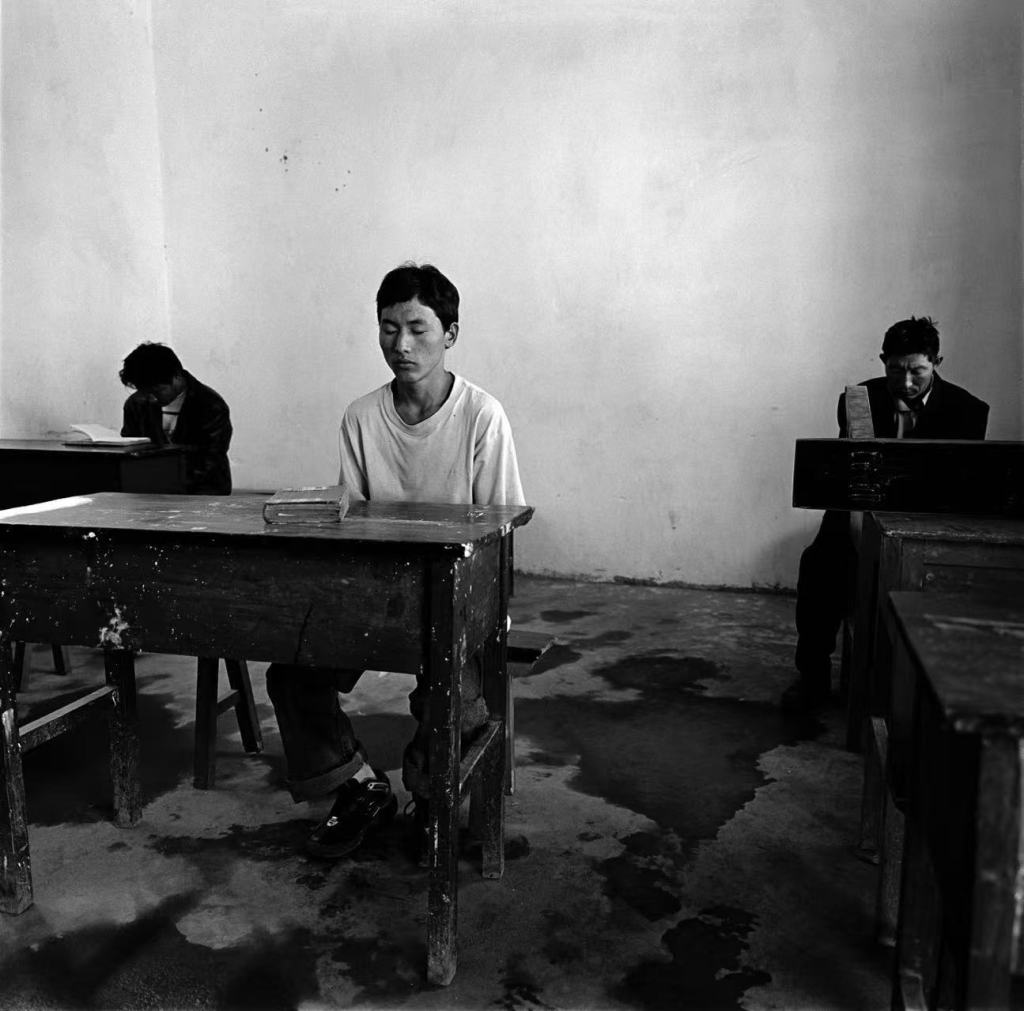

早在幼年时期的奥威尔从学校生活就发现,有钱人家的孩子不管表现如何不堪都不会受到打骂,里克斯认为成年奥威尔的社会主义思想似乎在那时便开始萌芽。从1922年底到1927 年,奥威尔的身份是缅甸的一名英国皇家警察,这一经历导致他对于权力的本质及其滥用的深刻认识与毫不留情的批判。他在自己的小说《缅甸岁月》中揭露了英国殖民压迫的真相,不仅是缅甸人受到压迫,英国人也同样受到帝国主义国家机器的迫害——“当那个白人变成暴君的时候,他摧毁的是自己的自由。他变成了一个内心空空如也的傀儡,一个标准化的老爷(sahib)。”这是一个大英帝国的公职人员的觉醒与自我批判,当时陶醉在帝国荣耀之中的英国读者被震惊了。在缅甸度过的岁月让奥威尔得出的最大结论是:“受压迫的一定是正义的一方,而压迫他人者则一定是过错方。”奥威尔认为“这是你自己成为压迫者中的一员的自然结果”(35页)。奥威尔回到欧洲以后自愿过着一种贫苦潦倒的生活,先是在英格兰流浪,于1928年春天来到巴黎,生活在社会最底层。后来写成一部名为《巴黎伦敦落魄记》的回忆录于1933年出版。这是他第一次以“乔治·奥威尔”的笔名发表作品,“乔治”是英格兰非常常见的男子名,“奥威尔”则是流入绍斯沃尔德南部港湾一条河流的名字。他在这本书中提出的问题是“有多少受过教育的人知道贫穷是什么?”,他竭力让自己融入并致力于向世人描述的是劳苦大众挣扎求生的“庸俗”世界,他向世人揭露了一个可怕的秘密:富裕阶层发起了一场社会阶层之战,对穷人巧取豪夺,却拒不承认(42页)。接下来当然要谈到奥威尔在1937年出版的《通往威根码头之路》(The Road to Wigan Pier),一部根据他在利物浦附近煤矿区的经历写成的非虚构作品。里克斯认为该书没有一个完整的叙事,而是以一个简单而完美的框架,用事实来描写大萧条时期矿区劳动阶层的生活状况。“虽然内容混乱而且充满矛盾,但却向世人呈现了一名正在走向成熟的作家,虽然步履仍显得有些踉踉跄跄。通过这部书,奥威尔完成了自我教育,并发现了自己真正的技能及写作主题。他采用的文学方法是发现事实并据实描述,秉持的观点是有权有势的一方几乎肯定会竭力掩盖事实。”(49页)

在我看来,《通往威根码头之路》在奥威尔的成长中还有一个更重要的意义,就是他以深入社会底层的行动战胜了知识分子常常是与生俱来的空谈、懦弱和自欺欺人的精神障碍,为了不与邪恶同流合污,他自觉要成为被压迫者中的一员,“站在他们那边对抗暴君”;他毕生怀疑和憎恨所谓的上层社会“成功人生”,觉得那里面有一种“精神上的丑恶”(乔治·奥威尔《奥威尔自述:通往威根码头之路》,梁煜译,辽宁人民出版社,2017年,149页)。直到去世前几个月,他在一则日记中仍然表示了对这些人的厌恶——说他们脑满肠肥、自以为是、骨子里透着寒意,他说你会本能地感到他们与一切聪慧、敏感、美丽的人或物为敌。奥威尔在自述中再三强调唯一需要牢记的“初心”就是公平、正义和推翻所有形式的专制暴政,这是他在早年所坚持的社会主义正义的核心观念。正是《通往威根码头之路》宣告了奥威尔以正义和人道主义为核心的社会主义政治观,是一份闪耀着思想与美学批判光芒的重要宣言。奥威尔从威根码头启航,开启了通往《动物农场》和《1984》的航道,“推翻所有专制暴政”是他在这条航道中插上的最鲜明的旗帜。

但是,在奥威尔的精神成长史上,在经历了对上层社会的揭露和批判之后,更为艰难的考验是对左翼力量内部斗争的残酷性和压迫性的认识和揭露。这是1937年他在参加西班牙内战的过程中接受的考验与锻炼,对后来的所有著作尤其是《1984》有着深远的影响。奥威尔在西班牙几乎是出于偶然而加入了“马统工党”(POUM)。他在巴塞罗那街头目睹了不同反法西斯派别之间的争斗,也发现了媒体的虚假与欺骗性,最后因为意识到个人安全危险而逃亡。颇有意思的是,里克斯说欧内斯特·海明威(Ernest Hemingway) 当时也在西班牙,他在政治上的幼稚与奥威尔的敏锐形成鲜明对比,他竟然认为只要在政治上是正确的,撒谎也是可以,“要成为自己人就得这样”(84页)。这可是以前我没有发现的青年海明威的另一面。

回到英国,奥威尔便开始写《致敬加泰罗尼亚》(1938年出版),里克斯说“这本书将成为他第一本伟大的著作”。里克斯的评论是:“他迈出这一步……跟几年前丘吉尔选择与亲纳粹的英国贵族划清界限十分相似,可以说他们是向同一个方向迈出了一步。”(同上)他更进一步总结说,“正是在西班牙的经历塑造了他的政治观点,从此之后,他决心在批评右翼和左翼的时候采用同等的力度。去西班牙以前,他是一个非常传统的左翼人士,认为法西斯主义和资本主义在本质上是一样的,忠实地坚持20世纪30年代的左派观点。”“离开西班牙以后,他决意对政治光谱上两端的权力滥用情况均坚决予以抨击。”(86页)1939年8月23日签署的《苏德互不侵犯条约》是奥威尔思想成长中的最后一站,使他更加坚定地相信自己秉持的坚决反抗极权主义、坚决揭露和批判任何形式的权力滥用的政治主张以及特立独行、反对随波逐流的个人立场。

奥威尔于1941年8 月进入英国广播公司国际频道(BBC Overseas Service),做了两年多对印度的广播工作。这段在BBC工作的经历,使他更加强了对国家控制信息的不信任感。他在1942年写出一则悖论后来成为《1984》的核心。从那个时候,他已经开始思索战后世界的本质,这是建立在他对希特勒等人的看法以及他在西班牙的经历基础上的。他在1941年春天提出,极权主义可能会在全世界蔓延:“重要的是要认识到,它对思想的控制不仅是做减法,而且会做加法。它不仅禁止你表达甚至思考某些特定的想法,而且还规定你应该思考什么,它为你创造一种意识形态,它试图控制你的情感生活……”(160页)

奥威尔的《动物庄园》在1944年2月便已完成,但直到1945年8月才得以出版。这是一个警世故事,“我确实希望引起更广泛的思考,因为这种革命(即暴力的密谋式革命,由潜意识中渴望权力的人领导)能带来的,不过是主人的更迭”(209页)。在1945年12月,奥威尔写了一篇题为《政治与英语》(Politics and the English Language)的文章,他揭露了政治语言的本质:“政治语言……是为了使谎言听起来真实,让谋杀变得道貌岸然,让清风披上坚实的外表。”这是走向《1984》的奥威尔。

丘吉尔在1945年5月13日发表的有关欧洲战场的最后一次重要演讲中发出了警告:“在欧洲大陆,还需要确保我们捍卫的那些简单而光荣的目标在胜利后的几个月里不会被搁置或忽视,确保‘自由’、‘民主’和‘解放’这些词不会遭受歪曲,脱离我们所理解的真实含义。”“在接下来的一个月,他警告说如果工党掌权将极具危险性。”里克斯批评丘吉尔用这样的言辞来谈论在战争期间与之组成联合政府,并且支持他当上首相的工党领导人让人目瞪口呆,而且极其愚蠢(235页)。但从另一方面来看,这也是丘吉尔的思想与勇气使然。正如里克斯也敏锐地看到“奥威尔明显比前首相丘吉尔思想更为悲观。在战后的岁月里,年迈的丘吉尔是从胜利者的角度回顾过去,而身患肺结核的奥威尔却是在惊恐中思考未来”(249页)。他在1946年4月写道:“原子弹在工厂里越堆越多,警察在城市里巡逻,谎言从喇叭里不断传来……”(249页)他也看到了“铁幕”的阴影正在向西延伸。早在1941年他就警告说:“这是一个极权主义国家的时代,不会也不能允许个人享有任何自由。”“他担心,一个全方位行使权力的国家不仅会禁止人们表达某些想法,而且还会更进一步,规定人们应该怎么想。”(251页)

出版于1949年6月的《1984》是奥威尔最后的一本书,出版时他已经在一步步走向死亡。该书标志着奥威尔的文学才华与思想深刻性的高峰,是二十世纪文学中文学想象与政治现实批判相结合的天才杰作。1950年1月21日凌晨,奥威尔去世,时年四十六岁。1953年2月,丘吉尔第二次阅读《1984》,他对医生说:“这是一本非常了不起的书。”(265页)奥威尔在世时,书的销量不过几千本,到今天的销量估计已达五千万册。芝加哥大学法学院在1999年举办了一场纪念奥威尔的《1984》发表五十周年的研讨会,这次研讨会邀请的是法律以及人文社科不同领域的学者,中心议题是“这部小说究竟对我们的今天和未来还有什么影响”。里克斯则告诉我们,《1984》在2014年的泰国成为一种极受欢迎的象征,菲律宾航空公司因此在其提示清单中警告说,随身携带这部书的乘客面对海关和当局其他部门时,可能会遇到麻烦(285页)。这是对于那个研讨议题很好的回应。

最后,里克斯在“后记:丘吉尔与奥威尔的道路”中说,“在历史的关键时刻,丘吉尔和奥威尔所做的,首先是寻求事实的真相,然后按照自己的信仰行事。他们当时面对的威胁,可谓是世界末日临头,自己的生活随时可能被摧毁。在他们周围,许多人预测邪恶会取胜,以此作为妥协的理由,指望能与邪恶和平相处。丘吉尔和奥威尔却没有随波逐流,他们的武器是勇气和洞察力。”(295页)这的确是我们阅读这部著作应该获得的最大收获。